巴黎圣母院

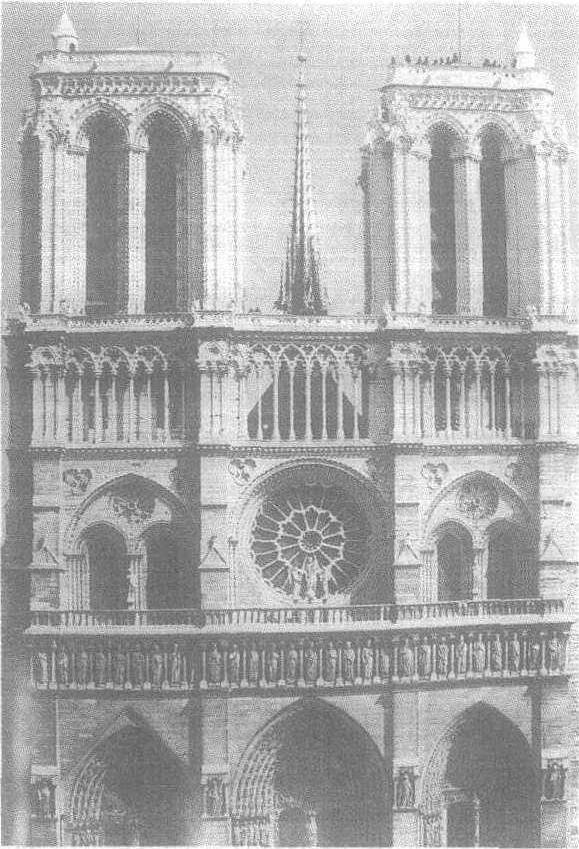

早期哥特式建筑风格的作品,位于巴黎中心塞纳河的岛上,建于1163年—1250年,教堂平面宽47m,深125m,可容纳近万人举行宗教仪式,教堂中厅高28m,采用哥特式建筑独有的尖券式屋顶,支撑在二排巨大的柱墩上,中厅两旁侧厅高约9m,上面升起飞扶壁以平衡中厅券式屋顶的侧向推力,内部空间和外部形式都有着一种高耸飞升的感觉。教堂大厅正面入口处有 一对高60余米的塔楼,之间饰以水平面腰檐联系,底部有三个巨大的尖券式门洞,中部和上部装饰以尖券式窗洞和券廊,中央巨大的玫瑰窗直径13m,雕刻精巧华丽。大厅中心矗立的尖塔高90m,巨大的形象具有震撼人心的力量。

巴黎圣母院

巴黎圣母院

位于巴黎市中心塞纳河中的小岛上,是一座典型的哥特式教堂。始建于1163年,历经150多年才建成。建筑占地5500平方米,纵深130米,宽48米。南北两塔高69米,南塔上有座重达13吨的时钟。正面3重拱门,门上立着犹太和以色列的28位国王的全身像。大殿堂可容纳9000人。内外装饰着精美的雕刻和雕像。参见“艺术”中的“巴黎圣母院”。

巴黎圣母院

长篇小说。雨果作。1831年发表。通过吉卜赛女郎爱斯梅哈尔达被巴黎圣母院副主教克罗德诬陷迫害致死的悲惨故事,揭露了教会的黑暗,僧侣的虚伪和封建贵族的残忍;歌颂了爱斯梅哈尔达的人性美和奇丑无比的敲钟人加西莫多的灵魂美。情节紧张复杂,以对比手法刻画人物性格,体现了典型的浪漫主义的艺术特征。

巴黎圣母院

法国巴黎著名的天主教堂。1163年兴建,1235年完成。正面一对塔楼高约60米。是欧洲早期哥特建筑与雕刻的主要代表。参见“旅游学”中的“巴黎圣母院”。

巴黎圣母院

法国巴黎著名的中世纪哥特式大教堂。以其规模、年代和在考古、建筑上的价值而驰名世界。座落在塞纳河中的城岛上。1163年,由教皇亚历山大三世和法王路易七世共同主持奠基,动工兴建,1345年建成。内部大厅6240平方米,屋顶高35米,塔高68米,可容9,000人进行宗教活动。大厅正中央安放着玉石雕成的圣母像。祭坛、回廊、墙壁、门窗均以绘画雕刻装饰。教堂经过历代的损坏,曾于19世纪中叶历时20年重加修建,于1864年重新开放。巴黎圣母院整个建筑用石头砌成,所有屋顶、塔楼、扶壁顶端都用尖塔作装饰。这种建筑对以后欧美所建哥特式建筑有重大影响。院内藏有13-17世纪的许多艺术珍品。

《巴黎圣母院》

发表于1831年,是法国浪漫主义文学的奠基者——雨果的第一部具有重大思想意义和艺术价值的长篇小说,被誉为浪漫主义的代表作。

《巴黎圣母院》 是在法国 “七月革命”的炮火硝烟中创作出来的。在出版商戈斯兰的一再催稿下,雨果于1830年8月开始 《巴黎圣母院》 的创作。他买了一瓶墨水和一件厚厚的粗毛大衣,用大衣把自己从头到脚裹了起来,又把外衣全部锁了起来,以打消出门的念头,专心写作。经过一个秋季和冬季的艰苦而狂热的工作,1831年1月14日,《巴黎圣母院》 这部天才的杰作就脱稿了。十分凑巧的是,当雨果写完小说的最后一行时,那瓶墨水也已涓滴不剩了。因此,雨果曾一度想将小说更名为 “一瓶墨水的内涵”。

《巴黎圣母院》 是以15世纪末路易十一统治下的巴黎社会为背景。小说情节开展的时间是1483年1月6日,这是巴黎人庆祝主显节和愚人节的传统节日。全巴黎人,上至官僚和贵族,下至小偷和乞丐纷纷拥挤在街头。作家甘果瓦的圣迹剧受人冷落,而美貌的吉卜赛女郎爱斯梅拉达的表演却吸引了许多人,包括身穿黑袍的巴黎圣母院副主教克洛德。克洛德的养子,先天残废的伽西莫多则以其奇丑无比的容貌当选为 “愚人王”。甘果瓦因为好奇尾随爱斯梅拉达,夜幕中有人欲劫持姑娘,甘果瓦呼救被摔昏。国王近卫队的弓箭队长弗比斯闻声赶来,救了姑娘,爱斯梅拉达对这个漂亮的花花公子一见钟情。倒霉的甘果瓦误入巴黎圣迹区,按规矩,误入者若不能与圈内人成婚便要被绞死。善良的爱斯梅拉达为救他而作了他名义上的妻子。

弗比斯和爱斯梅拉达私定约会,跟踪而至的克洛德在窥见姑娘即将委身于弗比斯时,受嫉妒和欲望的驱使刺了弗比斯一刀。吓昏后苏醒过来的姑娘在酷刑下承认杀了弗比斯而被判绞刑。克洛德到监牢要她在死和他两者之间选择,爱斯梅拉达拒绝了克洛德。在被押往刑场的途中,姑娘被伽西莫多抢入圣母院——不受法律约束、卫兵不得擅入的避难所。自从伽西莫多受克洛德指使抢劫爱斯梅拉达而被抓受刑,姑娘却不计前嫌给他喂水后,他便在内心深处对她产生了敬爱之情。

克洛德在夜闯爱斯梅拉达房间而被伽西莫多阻拦后,设计让甘果瓦通知流浪汉来攻打圣母院以救出爱斯梅拉达。他则趁伽西莫多守卫圣母院时将姑娘骗走。在格雷沃广场,再次遭到拒绝的副主教把姑娘交给了对流浪艺人恨之入骨的老妇人,谁料她们竟是母女。藏身小屋的姑娘本已躲过卫兵的搜索,却因忘情地叫喊弗比斯而暴露了自己。

伽西莫多登上钟楼,看见心爱的姑娘被送上绞架,而观看的克洛德脸上竟露出魔鬼般的笑,伽西莫多愤怒地将他从钟楼上推了下去。

小说结尾交待说: 几年以后,人们在隼山的地窖里发现两具尸骨,一具可以看出是受了绞刑,一具是畸形,当人们试图将其分开时,它们一起化作了灰尘。

《巴黎圣母院》 这部小说,选择了最合适的开展情节的基地——巴黎圣母院。它无论是对基督信仰的历史精神遗迹的再现,或对歪曲、叛卖这种信仰的政权、教权势力的批判,都是最适合展开故事情节的舞台。顾名思义,圣母是圣女玛丽亚的形象,是救世主耶稣的母亲,她的地位仅次于上帝。圣母院就是教徒崇拜玛丽亚的神圣之地。雨果笔下的故事,便是从这里发端,又在这里结束。这就更有助于深刻地揭露教会的伪善、邪恶和冷酷,更有力地控诉封建专制主义的野蛮和残暴,以突出小说反封建反教会的主题。

巴黎圣母院

位于法国巴黎,建于1163—1250年,是世界公认的第一个具有深远影响的奇特建筑的佳作。教堂平面深约125米,宽约47米,中厅很高,是侧廊的三倍半。这种尺度的空间具有极为强烈的宗教情感。教堂内部拱券尖峭,骨架券从柱头上散射出来,粗壮的圆柱形成了刚劲有力垂直线条,处处筋骨嶙峋,几乎没有墙画,类似于框架结构的所有部件裸露得淋漓尽致,使整个室内空间产生一种峻峭清冷,腾空而起的向上动势,从而渲染了教会那种纯洁的精神生活的说教。使用独立的飞券在教堂两侧凌空越过侧廊上方,以支承中厅拱顶的侧向推力,这也是巴黎圣母院最先取得的一项结构体系改革的新成就。教堂的正立面从上至下分三层,设透视门三层,中间最大的一座与教堂最高的尖塔形成有力的均衡,中层两侧各有券门一对,中央是象征着天堂,雕刻得玲珑剔透的纹形大圆窗。上层为对称的两座塔楼。这三层之间由两道以尖券组成的水平箍带作为过渡联结,从而奠定了法国哥特式教堂正立面的基本形式。教堂四周的扶壁、墙垣和塔都垂直向上的,其端部大都是锋利的,直刺苍圣穹的小尖顶。所有的拱券,门上的小花板壁的墙脊和一切建筑细部的上端都是尖的。因此,整个教堂似乎藏着一种向上的冲劲,随时都有可能升腾而起,直刺青天。法国19世纪伟大的文学家维克多·雨果在他的著名小说 《巴黎圣母院》 中对这座最出色的教堂作出了一番脍炙人口的描绘: “这个可敬的建筑物的每一个面,每一块石头,都不仅是我们国家历史的一页,并且也是科学史和艺术史的一页。它可以说是一个巨大的由石头组成的交响乐。”

巴黎圣母院

位于法国巴黎,建于1163—1250年,是世界公认的第一个具有深远影响的奇特建筑的佳作。教堂平面深约125米,宽约47米,中厅很高,是侧廊的三倍半。这种尺度的空间具有极为强烈的宗教情感。教堂内部拱券尖峭,骨架券从柱头上散射出来,粗壮的圆柱形成了刚劲有力的垂直线条,处处筋骨嶙峋,几乎没有墙面,类似于框架结构的所有部件裸露得淋漓尽致,使整个室内空间产生一种峻峭清冷,腾空而起的向上动势,从而渲染了教会那种纯洁的精神生活的说教。使用独立的飞券在教堂两侧凌空越过侧廊上方,以支撑中厅拱顶的侧向推力,这也是巴黎圣母院最先取得的一项结构体系改革的新成就。教堂的正立面从上至下分三层,设透视门三层,中间最大的一座与教堂最高的尖塔形成有力的均衡,中层两侧各有券门一对,中央是象征着天堂,雕刻得玲珑剔透的纹形大圆窗。上层为对称的两座塔楼。这三层之间由两道以尖券组成的水平箍带作为过渡联结,从而奠定了法国哥特式教堂正立面的基本形式。教堂四周的扶壁、墙垣和塔都是垂直向上的,其端部大都是锋利的,直刺苍穹的小尖顶。所有的拱券,门上的小花板壁的墙脊和一切建筑细部的上端都是尖的。因此,整个教堂似乎藏着一种向上的冲劲,随时都有可能升腾而起,直刺青天。法国19世纪伟大的文学家维克多·雨果在他的著名小说 《巴黎圣母院》中对这座最出色的教堂作出了一番脍炙人口的描绘: “这个可敬的建筑物的每一个面,每一块石头,都不仅是我们国家历史的一页,并且也是科学史和艺术史的一页。它可以说是一个巨大的由石头组成的交响乐。”

《巴黎圣母院》

法国作家雨果的长篇小说,发表于1831年。故事发生在15世纪的巴黎,道貌岸然的修道院副院长克罗德·佛罗洛看上了美丽的吉卜赛卖艺女郎爱斯梅拉尔达,指使对他唯命是从的外貌丑陋而心地善良的撞钟人伽西莫多去把姑娘抢来,情节由此展开。最后爱斯梅拉尔达在绞刑和克罗德之间选择了死。明白了一切的伽西莫多愤怒地把克罗德从顶楼推下摔死后,自己也随爱斯梅拉尔达而去。美丑善恶同归于尽。

巴黎圣母院

世界著名的法国天主教堂。位于巴黎塞纳河城岛东端。1163年,在传为9世纪中叶的一座主教座堂遗址上开始修建,1345年最后完工。以后几个世纪,屡遭战火,多次毁坏。1844年再修,1864年重新开放。为欧洲早期哥特式建筑和雕刻艺术的代表。整个建筑为石头砌成,所有屋顶、塔楼、扶壁的顶端都用尖塔做装饰、拱顶轻、空间大,被形容为“巨大石头的交响乐”。圣母院正面是长方形,由上而下分3层。底层为三个桃形门,左为“圣母门”,中门为“最后的审判”,右为“圣安娜门”。绕门洞的是表现圣经故事的浮雕。门洞之上排列着传说中耶稣先祖28任帝王雕像。中层中间为圆形巨大花窗,直径约10米,称玫瑰窗。圣母院正门入内是长方形大教堂,顶部尖塔加细长十字架高90米。堂内大厅,长130米,宽50米。祭坛中央供着天使与圣女围绕着殉难后的耶稣大理石雕塑。回廊、墙壁、门窗布满雕塑、绘画,内容均取材《圣经》。几百年来,圣母院一直是法国宗教、政治和民众生活重大事件和典礼仪式的重要场所。

- hematoma

- Hemel Hempstead

- Hemichordata

- Hemingway,Ernest

- hemiplegia

- Hemiptera

- hemlock

- hemlock

- hemolysis

- hemolytic streptococci

- Hemon,Louis

- hemophilia

- hemorrhaging

- hemorrhoids

- hemp

- henbane

- Henbury Craters

- Henderson,Alexander

- Henderson,Arthur

- Hendon

- Hendrix,Jimi

- henequen

- Hengist and Horsa

- Heng Samrin

- Henie,Sonja