扬琴

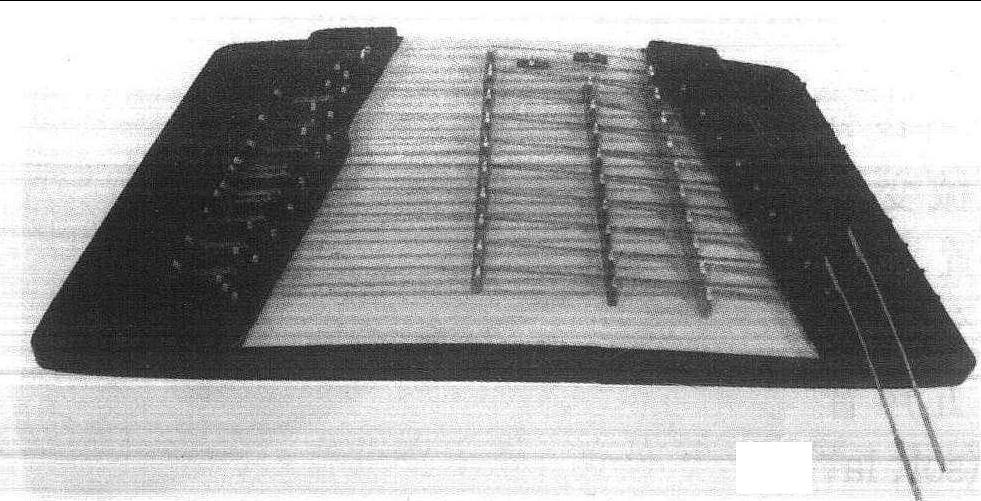

又名洋琴、蝴蝶琴、敲琴等。击弦乐器。源于西亚亚述、波斯古国,11世纪传入欧洲,至今仍在东欧地区广为流传。明代晚期传入中国,始于广东,后及江南、内地。琴体木质,梯形,扁方共鸣箱,张金属弦,8—10档,每档2—4弦。琴面设有弦马、琴弦、山口、滚珠、弦轴、挂弦钉、盖板等。是广东音乐、江南丝竹、山东琴书等地方乐种的主要乐器。

扬琴

击奏弦鸣乐器,起源于西亚亚述、波斯古国,明代晚期传入中国,始称洋琴,又称蝴蝶琴、打琴、敲琴、扇面琴、铜丝琴、钢丝琴等。扬琴的琴体为木质、梯形,共鸣箱扁方,张钢丝弦及金属缠丝,少者八至十档,多者十三至十八档,每档二至四根。琴面设有弦马、琴弦、山口、滚珠、弦轴、挂弦钉、盖板等。演奏时用琴竹敲击琴弦,并通过琴弦振动,使共鸣箱产生共鸣。传统扬琴有“双七音”和“双八音”两种,音域仅一个半八度。最初扬琴大多用于说唱音乐和地方戏曲伴奏。其中凡各地的 “琴书”,都以扬琴为主要伴奏乐器。

扬琴Yangqin

中国击弦乐器。扬琴约在明代末叶传入我国,原在广东一带流行,始称洋琴,也称打琴、蝴蝶琴等,后流传到全国各地,并成为各地器乐音乐及戏曲伴奏音乐如(广东音乐、江南丝竹音乐、四川琴书、北京琴书等)中的一种重要乐器。中华人民共和国成立后作了较大的改革,并定名为扬琴。传统扬琴为两条码,八个或十个音柱,音域较窄,由于按照自然音阶定音,不能快速转调,使用上受较大的限制。改革后的扬琴增至三条码或四条码,扩大了音域,三条码的扬琴音域为d—e3(其中c1—a2部分包含全部半音),四条码的扬琴音域为G—g3(f音以上包含全部半音)。改革后的扬琴装有快速变音装置,便于快速的调整转调后的音阶排列。此外还有一种按全音音阶排列音位的大扬琴。扬琴用双手各执一根竹制的琴键(称作琴竹)击奏,其基本的演奏方法是左、右琴竹交替的击弦,其演奏方法可归纳为单音和轮音(左、右手快速交替击奏同一条弦或分奏两条弦)二大类。扬琴的性能灵活,快速的音阶、分解和弦都很容易演奏;尤其擅于演奏带一个固定音作为衬音的装饰性旋律;可演奏各种音程的双音;三音以上的和弦可以用琶音奏法奏出;近年来还发展了揉压弦及用特制的金属指套压弦而发出无级滑音的奏法;用琴竹的尾端刮奏也有特殊的效果。

扬琴是击弦乐器,但由于其发声特点和弹拨乐器接近,故在乐队中习惯将扬琴归在弹拨乐器组。扬琴音色的亲和性能较好,可与各种乐器较好的配合,因而成为乐队中的重要成员。

扬琴

扬琴为击奏弦鸣乐器。始称洋琴,又称蝴蝶琴、打琴、扇面琴等,发源于波斯古国一带,11世纪传入欧洲,明末传入我国,流传至今将近400年了。通过历代劳动人民和民间艺人的不断改进,扬琴在制作、构造、音色、音位排列、演奏技巧及风格诸方面,逐渐形成了我国独特的民族风格和民族特点,成为重要的地区性民族乐器。

扬琴琴体为木质梯形,形制不一。传统扬琴有“双七音”、“双八音”两种,音域仅一个半八度,并有走音现象。后经不断改进,研制成四排码401型快速变音扬琴,音域可达四个八度(G—g3),并包括其中全部半音。随即又出现律吕式大扬琴、五排码平均律扬琴、全律活码大扬琴、多码平均律大扬琴等,具有音域宽,转调快,美化音色等特性,从而使这一传统乐器具备了丰富的表现力,成为独奏、伴奏、重奏及合奏乐器。扬琴善于演奏快速、华丽而富有弹性的乐曲。扬琴的弹奏为双手各握一琴杆击弦发声,琴杆为竹制。重要弹奏方法有:单音(左右手交替击弦)奏法,又分为正击和反击(用杆头的背面击弦)以及抓弦和拨弦; 加花奏法,形成丰富多样的花点; 震音奏法,又称轮音、密竹,左右琴杆快速交替击弦发声; 双音(和弦)奏法等。扬琴始传于广东。严老烈最早根据古曲 《三宝佛》中的两段乐曲改编了扬琴独奏曲《倒垂帘》、《旱天雷》,为扬琴演奏创造了一种具有明快、爽朗特色的广东音乐风格。此外,江南、四川、东北等扬琴的演奏风格也各有千秋。近年来改编的扬琴曲目有 《苏武牧羊》、《雨打芭蕉》、《边疆的春天》等。

扬琴

扬琴

又称“洋琴”、“蝴蝶琴”、“扇面琴”。击弦乐器。音箱木制,形似扁平扇面,张铜丝或钢丝8至10档,每档两三根或三四根,用竹制双签(一称“琴竹”)击奏发音,常用伴奏琴书类曲艺。后经改革,弦数增至13至18档,扩大了音域和音量,有的增设特殊附件,以便转调,或加踏板,以阻止弦音的自然延长。

扬琴

击弦乐器,又名洋琴、打琴等。源于波斯古国,明代传入中国。琴体木制,梯形,张钢丝弦和金属缠丝,少的8~10档,多的13~18档,每档2~4弦。琴面7部分(弦马、琴弦、山口、滚珠、弦轴、挂弦钉、盖板)。分2类:传统扬琴2种(双7音、双8音),长90~97 cm,宽32~41 cm,高5.7~7 cm;变音扬琴6种(401型、501型、律吕式大扬琴、5排码平均律扬琴、全律活码大扬琴、多码平均律大扬琴)。多用于4种音乐(独奏、重奏、合奏、伴奏)。