泸定桥

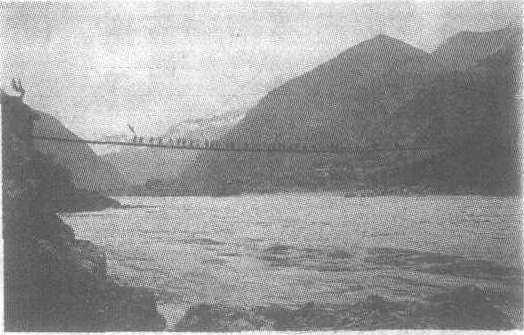

在四川省甘孜藏族自治州泸定县大渡河上,通称大渡河铁索桥。建于清康熙四十四年(公元1705)年,是一座铁索悬桥,净跨长度103.7米,宽3米,桥面距枯水位14.5米。桥由13根碗口粗的铁链组成,其中九根由890个扁环扣联在一起悬于空中,其上铺木板为桥面,供人马通行。另外四根分悬于桥的左右两侧用作扶栏。在桥的两岸,各有一座用条石砌成形状如长方形碉堡的“桥台”。台高20米,内设宽2米、长5米、深6米的“落井”。井内竖8根直径20厘米,用灰浆块石胶固的铁桩,供系扶栏铁链。铁桩后4米长的锚桩缠绕着九根铁链横卧台桥下。这样,十三根铁链就被牢固地锚住了。此桥利用桥台的自重作压重,以承受铁链的巨大拉力的作法,堪称索桥建造的独创。因为建造此桥的困难非同一般,故桥建成后,康熙皇帝亲自为桥题了名,并树立了“御制泸定桥石碑”。泸定桥是四川西部的交通要隘,历为兵家必争之地。1935年5月29日,中国工农红军一军团的22个勇士,凭着大无畏的革命精神,硬是冒着枪林弹雨,在摇晃的铁索桥上,奋勇前进,完成了强渡大渡河的任务,使红军得以继续北上。在中国人民革命史上留下了光辉的一页。1951年,为便于康藏公路交通的钢索悬桥建成后,泸定桥作为珍贵的历史文物与革命纪念地被人民政府保护起来,并列为全国第一批重点文物保护单位。

泸定桥

泸定桥坐落于甘孜藏族自治州泸定县城西大渡河上,又名大渡河铁索桥。始建于1705年(清康熙四十四年),历时五年建成,桥身净跨长100米,净宽2.8米,枯水季节,桥面离水面14.5米,由13根铁链固定于两岸,其中9根并列承重,上铺木板供人马通行,另外4根作为两旁扶栏,一桥凌空,流水汹涌,自古为四川西部交通要道,康熙帝御书“泸定桥”三字匾额悬挂于桥头。

新中国成立后,该桥经多次维修,建立了陈列馆,展出泸定桥的战斗史料,1961年3月国务院批准其为第一批全国重点文物保护单位。

单位:泸定桥管理处 邮编:626000

电话:86-836-3122415

泸定桥

全国重点文物保护单位。位于贡嘎山风景名胜区东北部,泸定县城西安乐坝。通称大渡河铁索桥,又名皇桥,始建于清康熙四十四年(1705),桥头挂有康熙帝御书“泸定桥”匾额,桥东立有康熙《御制泸定桥碑》。泸定桥为横跨大渡河的铁索悬桥,桥身净跨长100米,净宽2.8米。东桥头台枯水位高14.7米。东西桥台用条石砌成,9根铁索平行通过东西桥头台作底索,上铺木板作桥面,其上左右各横亘两根铁链作扶栏。这13根铁索由12164个铁制扣环连结而成,重约21吨。人行桥上,桥身晃动,如荡轻舟。清人马维翰《泸定桥》诗有“人影漾惊波,行空无辙迹”之句。1935年5月,中国工农红军第一方面军长征至此,22位勇士组成突击队,冒着枪林弹雨,飞夺泸定桥,从而使全军胜利通过大渡河。毛泽东《长征》诗有“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”之句。今建红军飞夺泸定桥纪念碑,邓小平题碑名,聂荣臻撰写碑文。

泸定桥

又称“大渡河桥”。跨越大渡河的铁索桥。位于四川省泸定县城南。清康熙四十四年(1705年)9月动工,次年4月竣工。净跨100米,净宽2.8米。是藏族、彝族等少数民族地区同内地交通的要道。1935年5月,红军长征途中,曾英勇夺取此桥。为全国重点文物保护单位。

泸定桥Luding Bridge

又称“大渡河桥”。位于四川省泸定县城西,跨大渡河。铁链索桥。清康熙四十四年(1705年)9月动工兴建,次年4月完工。桥净跨100m,净宽2.8m,桥面距枯水位14.5m,由13根铁链索(由长17~20cm、外径9cm的扁铁环组成,每条重约1.5~2.0t,长127.45m)组成,底索9根,上铺横、纵木板为桥面,供行人通过,其余4根链索为桥两侧扶手。桥台高20余m,下部为方形,上部为梯形,用条石砌成,锚锭坑设于台后,宽2m,长5m,深6m,内设水平锚桩8根,其下固定4m长的锚梁,链索系于锚梁上。桥台上建有雄伟的桥亭建筑,有清康熙题写的“泸定桥”碑和碑记。1935年5月红军长征途经此地,曾组织22勇士冒着敌军枪林弹雨飞夺泸定桥。1961年3月被列为全国重点文物保护单位。

泸定桥

土地革命战争遗址。又称大渡河铁索桥。位于泸定县泸桥镇。横跨大渡河,东接县城。清康熙四十四年 (1705年) 始建。桥东立有康熙《御制泸定桥碑记》。为铁索悬桥。跨度100米,宽2.8米,距枯水位14.5米。共有铁索13根,每根重2.5吨。9根铁索平行系于两岸,上铺木板以作桥面; 左、右两侧各悬2根铁索作为桥栏。1935年5月29日,中国工农红军第一方面军第二师以22位勇士为突击队,在此消灭守敌,飞夺泸定桥。1961年公布为第一批全国重点文物保护单位。

泸定桥

即大渡河铁索桥,革命纪念地。在四川省甘孜藏族自治州泸定县城西,横跨大渡河;桥东接县府所在地泸桥镇。始建于清康熙四十四年(1705年),历时5年竣工。为铁索悬桥,桥净跨长100米,净宽2.8米,桥面距河面14.5米。由13根大铁链组成。桥身铁链9根平行系于两岸桩柱,上铺木板成桥面;桥栏左右各两根铁链作拦护扶手。每根铁链重约2500公斤,桥东立有康熙皇帝《御制泸定桥碑》。在建桥过程中,有羌族工匠参加。1935年5月29日,中国工农红军长征至此,由22位勇士组成的突击队,冒枪林弹雨,缘铁索匍匐前进,消灭桥头守敌,使红军胜利渡过大渡河,粉碎了国民党反动派妄图使朱、毛红军成为石达开的狂想。桥旁建有陈列馆,展出夺取泸定桥的史料。为全国重点文物保护单位。

泸定桥

中国古代著名铁索桥。位于四川省泸定县,建于1705年(康熙四十四年),1706年4月完工,历290年,至今保存完好。桥长300尺(100m),宽2.8m,距枯水位14.5m。由13根铁索和横纵木板组成,索长127.47m,重1.06t,承重索9根,扶索各2根,索间没有吊索。每根索由890个扁铁环组成,全桥1157个,环长17~20cm、外径9cm、内径3cm。扁铁环制作精细,刻有工匠代号,以示责任。1934年12月,实地考察,当年架设时铁索先固定于西桥台,牵索过河固定于东桥台。台后设有地龙坑,内有长4m、直径70cm“困龙”,并有14~20cm铁制地桩,东台7根、西台8根、深7m,重900kg,周围用灰浆砌筑块石,符合现代吊桥锚固理论。桥台上建有护桥亭。1935年5月29日,红军强渡泸定桥,粉碎国民党围剿,奔赴陕北,走向抗日前线。1961年3月4日,国务院将泸定桥列为重点革命文物保护单位。

泸定桥

在四川省泸定县。通称大渡河铁索桥,横跨大渡河,桥东连接泸定县城。1935年5月29日,中国工农红军中央一军团长征至此,受到对岸敌军两个营兵力的阻挡,22名勇士组成突击队,攀援铁索匍匐前进,消灭桥头守敌,飞夺泸定桥,使部队胜利渡河。桥长100米,宽2.8米,桥面距河水14米,共有铁索13根。9根铁索平行系于两岸,上铺木板,作为桥面;另4根铁索分左右各2根悬于桥面上两侧,以作桥栏。桥始建于1705年,桥东立有清康熙帝《御制泸定桥碑》。1961年公布为全国重点文物保护单位。