上皮组织shangpizuzhi

由密集的上皮细胞和少量细胞间质构成。结构特点是细胞结合紧密,细胞间质少。上皮组织可分成被覆上皮和腺上皮两大类。被覆上皮分布在身体表面和体内各种管腔壁的表面。又分成单层上皮和复层上皮。前者包括单层扁平(鳞状)上皮、单层立方上皮、单层柱状上皮(有的有纤毛)、假复层柱状上皮(有的有纤毛);后者包括复层扁平(鳞状) 上皮、移行上皮。被覆上皮有保护作用,可以防止外物损伤和病菌侵入。上皮组织中还有一类是具有分泌作用的腺上皮,它参与外分泌腺和内分泌腺的构成。上皮组织再生能力很强,复层上皮的表浅细胞不时脱落,深部细胞不断分裂增生,使上皮保持动态平衡。

上皮组织epithelial tissues

由许多形态相似的上皮细胞和少量细胞间质构成的膜状组织。它发生较早,可从胚胎期原始的内、中或外胚层分化而来。在体内分布很广,主要被覆在动物体的外表面或体内的腔、管、囊、窦的内表面,并构成各种腺体的分泌部和导管部的上皮以及感觉器官的感觉上皮等。其功能主要是保护身体和器官的深部组织,免受外物的机械损伤以及防止有害物质侵入体内。还有吸收营养物质、排出代谢废物、分泌,以及感受某些物理和化学刺激等作用。上皮细胞有两个处于不同环境的面(极性),一个向着体表或腔面称游离面,其上常有适应局部功能的特殊结构,如小肠粘膜上皮的微绒毛、呼吸道上皮的纤毛等; 另一个与深层结缔组织连接的面称基底面,它牢固地依附在基膜上。基膜是上皮与结缔组织的细胞间质共同构成的薄膜。分为两层,靠近上皮的称基板,由细微丝网和粘多糖等构成; 靠近结缔组织的称网板,由糖蛋白和细网状纤维束构成。有些上皮组织基膜较薄,只有基板而无网板,如肾小球的基膜。绝大多数上皮组织内无血管和淋巴管,营养物质的获得和代谢产物的排除都是通过基膜的渗透作用来实现。上皮组织内有丰富的感觉神经末梢,对体内、外的刺激非常敏感。

根据分布、形态与功能,上皮组织可分为被覆上皮、腺上皮和感觉上皮三大类。

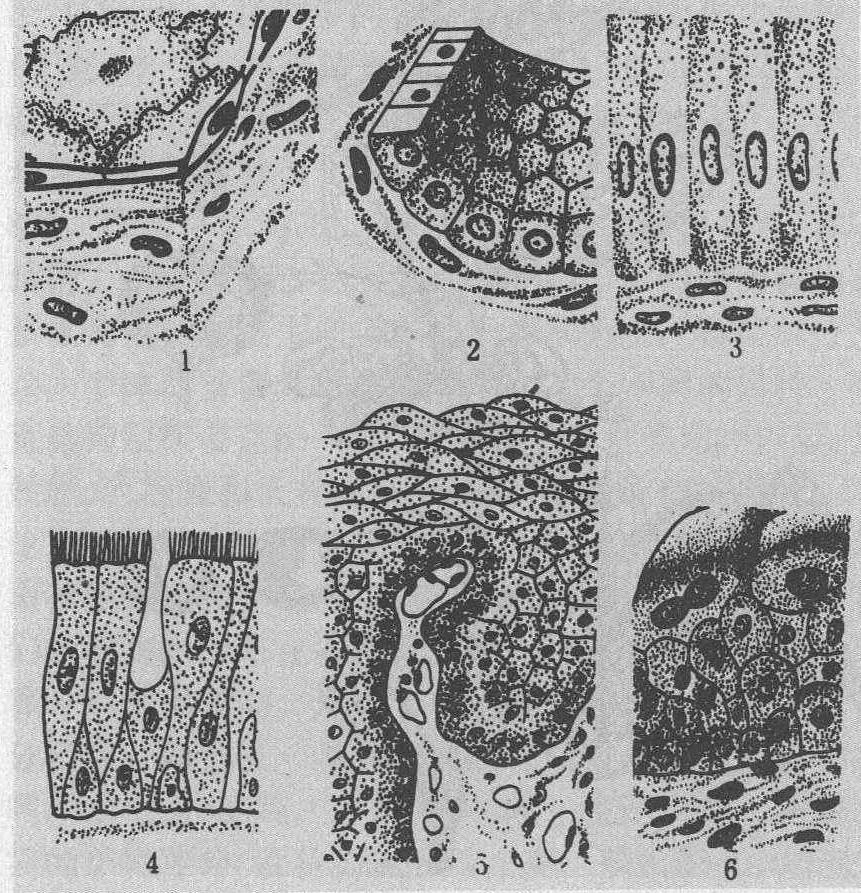

图 1 被 覆 上 皮

1. 单层扁平上皮; 2. 单层立方上皮; 3. 单层柱状上皮;4. 假复层柱状纤毛上皮; 5. 复层扁平上皮; 6. 变移上皮

被覆上皮 分布最广,即通常所指的上皮组织。根据组成上皮细胞层数和细胞形态的不同,又分为七种(图1):

单层扁平上皮 最薄,由一层扁平细胞构成。细胞之间嵌以极少量的嗜银性细胞间质。这种上皮依分布部位有各种名称,如分布于血管、淋巴管和心脏内表面的称内皮,薄而表面光滑,有利于血流和物质交换; 分布于胸膜、腹膜和心包膜表面的称间皮,它表面湿润光滑,可减少内脏器官活动时的摩擦; 在硬脑膜下腔、蛛网膜下腔,内耳的外淋巴间隙及眼前房等处的则称间充质上皮。功能各异。

单层立方上皮 由单层立方细胞构成。见于肾小管、部分肾集合管和小叶间胆管等处,其功能依所在器官而异。

单层柱状上皮 由单层高棱柱状细胞构成。核椭圆形,位于细胞的近基底部。如胃、肠道粘膜上皮和胆囊上皮等。具有吸收和分泌功能。小肠上皮细胞的游离面伸出许多微绒毛,相连构成纹状缘,有扩大吸收表面积的作用; 细胞侧面还有连接结构 (见细胞连接)。

假复层柱状纤毛上皮 由数种不同形状和高度的上皮细胞构成。其中主要是高柱状纤毛细胞,其次是小型的锥状细胞,有的还有梭形细胞和杯状细胞。这些细胞互相穿插紧密排列在基膜上,因细胞核位置高低不一,外观像复层,实为单层,故有假复层之称。主要分布于呼吸道、附睾管、输精管、猪和羊的输卵管等处,其功能有助于粘有尘埃等分泌物的排除和精子、卵子的输送。

复层扁平上皮 由多层上皮细胞叠在一起构成,可分三种细胞类型。最底层(基层)为低柱状或立方形,附于基膜上,中间层细胞较大为多角形和梭形; 表层为扁平状细胞,有的已无核,是衰老退化细胞。基底层细胞有分裂能力,产生的新细胞逐渐向浅层推移,以补充脱落的表层细胞,维持上皮一定的厚度。分布于皮肤、口腔、食道和阴道等处,有抗摩擦和抗渗透等,有很强的保护作用。

复层柱状上皮 由多层上皮细胞组成,表层细胞呈柱状。见于眼睑、雄性尿道和唾液腺大导管等处。

变移上皮 分布于肾盂、肾盏、输尿管和膀胱等处。其特点是上皮细胞的层数和形状可随所在器官的充盈状态而变化。当它们无尿收缩时,上皮变厚,有5~6层细胞,表层为大方形细胞,中间层为梨形或圆形,基底层为立方或低柱状; 当充尿膨胀时,上皮变薄,仅有2~3层细胞,表层变为扁平细胞,深层为不规则或立方形细胞。

腺上皮和腺 专门进行分泌功能的上皮称腺上皮,它可单个细胞存在,称单细胞腺,也可群集成一定形状并与结缔组织一起构成腺器官。腺上皮来源于胚胎期的被覆上皮,在分化过程中,有的分散在被覆上皮内,如消化呼吸道上皮中的杯状细胞; 有的深陷到结缔组织形成某些器官的壁内腺,如胃腺、肠腺和子宫腺等; 还有的远离发生之处而成独立的腺体,如肝、胰和大唾液腺等; 有的分化后仍保留有导管与原上皮联系,其分泌物沿导管排至体表或器官腔内,称外分泌腺或有管腺; 若分化后导管消失,其分泌物(激素)释放入血液或淋巴称内分泌腺或无管腺。

内分泌腺 (见内分泌系统、内分泌)。

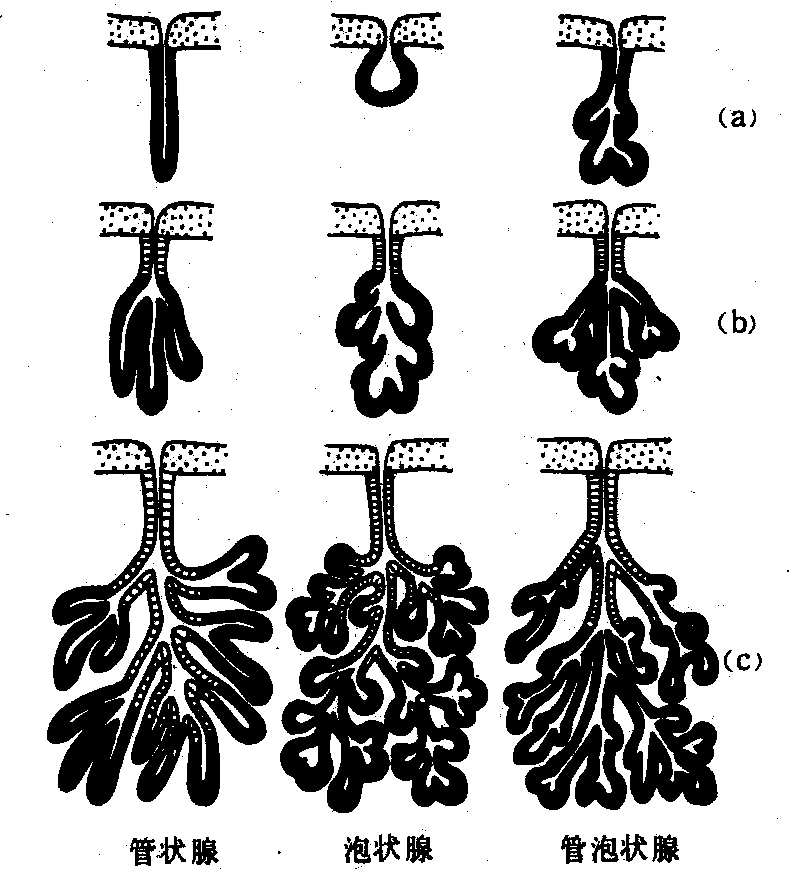

外分泌腺 依组成的细胞多少分单细胞腺和多细胞腺。前者即杯状细胞,其状如高脚酒杯,能分泌粘液,有润滑和保护上皮的作用,后者由许多腺细胞构成,分为分泌部和导管部,分泌部的细胞呈锥状,围成管状、泡状或管泡状的腺泡:导管部由非腺细胞组成,小导管接腺泡为单层扁平或立方上皮,中等和大导管上皮变高,由柱状或复层上皮构成。其外有薄层结缔组织围绕。多细胞腺依腺泡形状和导管分支可分为如下类型(图2)。

图 2 外分泌腺模式图

(a) 单腺; (b) 分枝腺; (c) 复腺(黑色示分泌部,横线示导管部)

在消化系统和呼吸系统中有部分外分泌腺可依分泌物性质分为浆液腺、粘液腺和混合腺。❶浆液腺:腺泡由锥状或多角形细胞构成,核圆形位于中央,基部含丰富粗面内质网,顶部有许多嗜酸性(红色)酶原颗粒; 分泌物较稀薄,内含消化酶。腮腺和胰腺属之。

❷粘液腺: 腺泡由低柱状,立方形或锥形细胞构成; 核扁平,位于基底部,顶部含有许多嗜碱性酶原颗粒,释放后与水结合即成粘液; 舌腺、腭腺,牛羊和肉食兽的短管舌下腺等属之。

❸混合腺: 上两种腺细胞共存于一腺体中,常见的形式为在粘液腺泡的一侧附着几个呈半月状分布的浆液性腺细胞称浆液性半月,如下颌腺和舌下腺。在汗腺、乳腺和唾液腺,腺泡周围的腺上皮与基腺之间,包有一层扁平而有突起的细胞称肌上皮细胞(又称篮状细胞),由上皮细胞特化而来,收缩时可帮助腺体排出分泌物。腺细胞排出分泌物有三种方式: ❶全浆分泌。分泌物先充满整个细胞,后死亡解体。细胞碎片与分泌物一起排出,如皮脂腺。

❷顶浆分泌。细胞顶部的分泌物逐渐凸出成芽状,最后连同细胞膜一起脱落,顶部胞膜即封闭,如乳腺和大汗腺。

❸局部分泌,分泌物形成膜包颗粒,移至顶部通过胞吐作用排出,或分泌物直接透过顶部细胞膜排出,如唾液腺和胰腺等。

感觉上皮 又称神经性上皮,为感受某种物理和化学刺激的特化上皮,如鼻腔的嗅上皮、舌的味蕾、眼球视网膜,以及内耳的螺旋器等。

上皮组织shanpi zuzhi

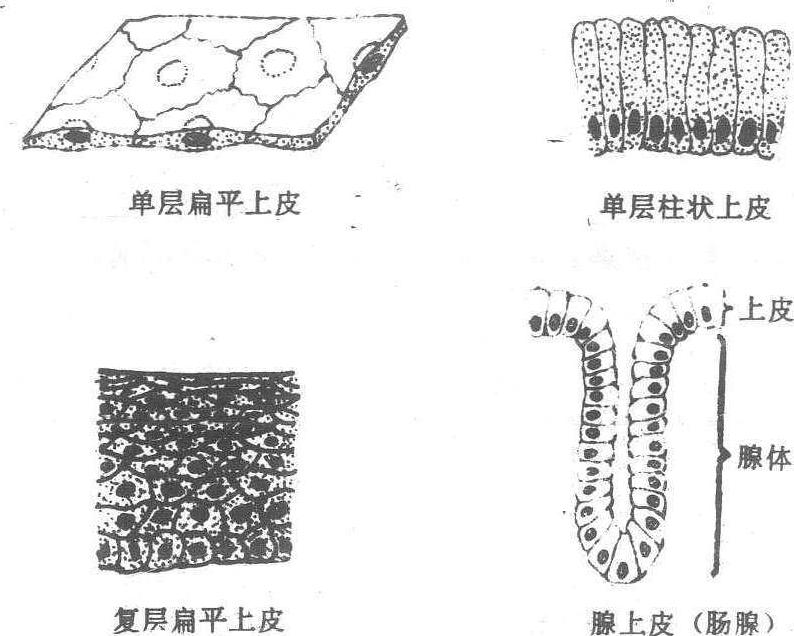

由许多密集着的上皮细胞和少量的细胞间质连接形成膜状结构 (见下页图)。上皮组织有两种,一种排列成一层或多层,覆盖在身体表面或衬在体内各种管道和囊腔的腔面,起保护作用,称为被覆上皮。根据细胞排列的层次,可将被覆上皮分为单层上皮和复层上皮;又根据细胞的形态,可分为扁平(鳞状)上皮、柱状上皮等。如血管的上皮为单层扁平上皮;胃、肠道上皮为单层柱状上皮;皮肤的表皮为复层扁平上皮等。另一种上皮是由上皮细胞特化发育成管状或囊状,具有分泌、吸收和排泄作用,称为腺上皮,如唾液腺、汗腺、肠腺等。上皮组织形状较规则,细胞排列整齐、紧密。上皮组织与结缔组织之间以一层基膜相连。人体绝大多数上皮组织内缺少血管,其营养靠深层结缔组织内血管供应,细胞分裂能力强。

几种主要的上皮组织

上皮组织

由大量密集的上皮细胞和极少量的细胞间质组成的薄膜状结构。被盖在人体的外表面及衬在体内各种管、腔和囊的内表面,具有两个面:朝向体外环境或管、腔、囊的内腔的一面称游离面;与其深层结缔组织相连的一面称基底面。具有保护、分泌、吸收、排泄和感受刺激等机能,参见“生物”中的“上皮组织”。

上皮组织

简称“上皮”。是人和高等动物的基本组织之一,由密集的细胞和少量的细胞间质构成。覆盖于身体表面和衬贴于体内有腔器官(消化道、呼吸道和血管等)内表面的上皮,称为被覆上皮;具有分泌功能的上皮,称为腺上皮或分泌上皮,是腺体的主要成分,汗液、乳汁、消化酶以及各类激素等都是腺上皮的分泌物;分布于感觉器官,能感受外界理化刺激的上皮称感觉上皮,如味觉上皮、嗅觉上皮等。

上皮组织epithelial tissue

动物体由排列紧密、形态相似并有规则的细胞和少量细胞间质组成的一种基本组织。主要有被覆上皮和腺上皮两类。细胞面向空间的称游离端,与该端相对并附着于基膜的为基底端,两端具不同形态构造和生理特性,细胞器的分布也有差异,被称为上皮细胞的极性。上皮多不含血管,营养靠结缔组织内血管透过基膜供给。有些上皮感觉神经末梢丰富。起源于胚胎的内、中、外胚层。大都在一生中不断更新,受损伤时能再生。具多种功能,如保护、吸收、排泄、分泌和感觉等。