195 曾侯乙墓编钟

战国时代一组青铜器。1978年湖北随州曾侯乙墓出土。墓主为战国早期曾国君主乙。墓内出土乐器、青铜礼器、兵器、金器、漆木竹器和竹简7000多件,其中最引注目的是八种124件古代乐器,尤其是曾侯乙大型编钟为稀世珍宝。整套编钟,分纽钟、甬钟、镈钟三种,共65件,总重量达2500公斤,其中最小者重2.4公斤,通高20.4厘米,最大者重203.6公斤,高153.4厘米。编钟分三层八组悬挂在钟架上,钟架呈曲尺形,笋(横梁)为髹黑漆彩绘的长方木构成,两端都有浮雕或透雕龙、鸟等形青铜套。钟上有乐律铭文。每个钟都能敲出两个音乐,总音域可跨越五个八度,中间部分十二个半音齐备。可任意旋宫转调。整套编钟的音阶结构与现代国际通用的C大调七声音阶同属一音列,是世界上数量最多,音域最宽,音律较准,保存较好的具有十二个半音关系最早的特大型定调乐器。从而否定了宫、商、角、徵、羽五声音阶之外七声音阶是从古希腊引起的说法。

068 曾侯乙墓编钟

战国时代的一组青铜打击乐器。1978年湖北随县曾侯乙墓出土。有钮钟19件,甬钟45件,加上楚惠王五十六年 (前433)镈钟1件,共计65件。其中最大的高153.4厘米,重203.6公斤,最小的高20.4厘米,重2.4公斤,总重达2500公斤。全部编钟按形制不同,以大小与音高为序编成8组,悬挂于铜木结构的三层钟架上。钟上均有篆书铭文,多为错金文字, 计2800余字。除“曾侯乙乍(作)𠱾(持)”外,其余均为关于音乐方面的。这套编钟的冶铸技术极为高超,使用了分范合铸、复印花纹等技艺,制造精细,音律准确,是古代音乐文化不可多得的瑰宝。

曾侯乙墓编钟zenghou yimu bianzhong

1978年湖北随县擂鼓墩战国曾侯乙墓出土。共64件,其中钮钟19件,甬钟45件。此外另有楚惠王五十六年(前433)制镈钟一件。最大一件甬钟通高154.4厘米,重203.6公斤。编钟以大小和音高为序编排,分别悬挂在钟架上。钟架为铜木结构,分上、中、下三层,呈曲尺形。钮钟全部悬挂在上层,甬钟挂在中、下层,镈钟挂在下层右面甬钟中间。木质梁架上满饰黑漆彩绘花纹,两端都套有浮雕和透雕的青铜套,起着装饰和加固的作用。钟架十分坚固,承受重达2500余公斤的全套编钟,历时2000多年,出土时仍矗立如故。编钟上都有错金篆体铭文,其内容除甬钟正面钲部均为“曾侯乙”字样外,其余均为有关音乐方面的记载。钮钟的铭文为乐律名和阶名。甬钟正面隧、鼓部位(即钟口沿上部正中和两角部位)的铭文为阶名,如宫、商、角、徵、羽等,反面各部位铭文可以连续,记载了曾国与楚、晋、齐、周等地律名和阶名的相互对应关系。每枚能发两音,即隧部和鼓部音,实测音响与铭文标记的音相符。全套编钟音域十分宽广,共有5个八度,而且有比较完备的变化音,因此,能演奏中外各种曲调,能进行独奏、合奏、伴奏。演奏时由3个乐工双手各执丁字形木槌,分别敲击中层3个组的甬钟,另有2名乐工,各执一根大木棒,分别撞击下层低音甬钟,配以合声,起烘托气氛的作用。曾侯乙编钟,其枚数之多,钟体之大,乐律资料之丰富,保存之完好,实属空前,举世瞩目。

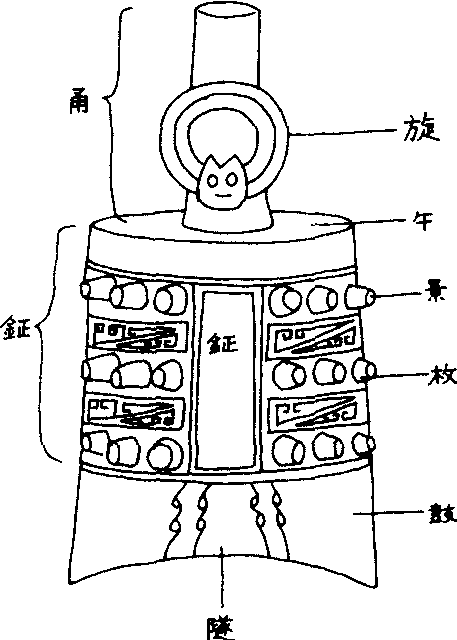

甬钟各部位名称

曾侯乙墓编钟

全国重点文物保护单位擂鼓墩古墓群出土的文物。系战国早期曾国君主曾侯乙墓中的陪葬器物。1978年出土于湖北随州市,今藏湖北省博物馆。编钟包括甬钟、纽钟和一铜镈,共64件,出土时仍分三层悬于钟架。所有甬钟和纽钟都有注明音律和音阶的铭文,共2800多字,显示出我国古代乐律学高超水平。钟架呈曲尺型,铜木结构,长11米,高2.73米,黑漆彩绘。其立柱为六个青铜佩剑武士,双手与头共托木笋,奇妙绝伦。钟架十分牢固,虽承全部编钟5000多公斤重量,浸在地下水中两千余年,仍毫无损坏变形。出土后经检测试音,其音阶准确,音域宽广,音色优美,结构与今通用的C大调七声音阶同一音列,共含5个八度又一大二度,其中心音域的3个半八度、12个半音齐备,不但可旋宫转调,而且可演奏现代和声与复调手法的多声部乐曲,令人惊叹不已,实为世界音乐史上之奇迹。