桑蟥mulberry white caterpillar

桑树叶部主要害虫之一。鳞翅目,蚕蛾科,学名为Rondotia menciana Moore,别名白蚕,松花蚕等。

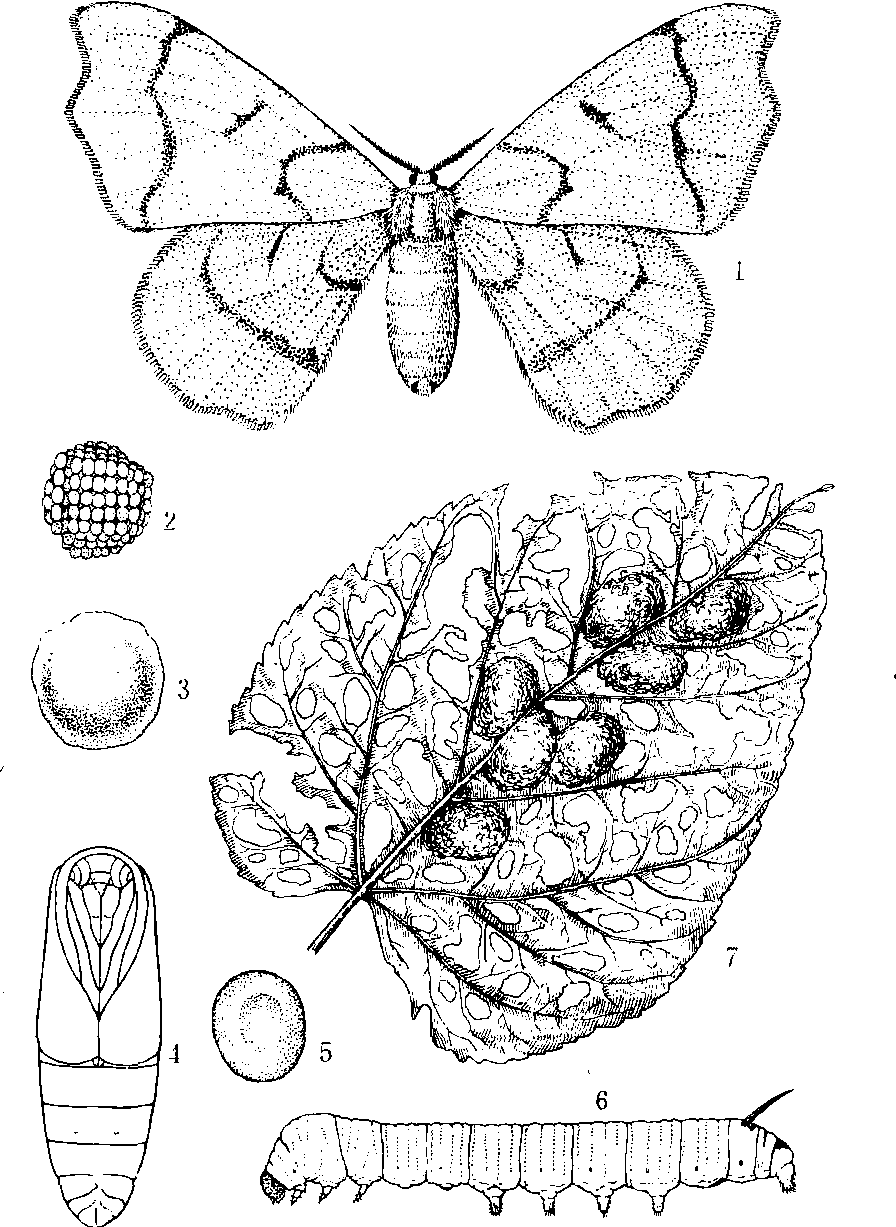

形态 成虫体长9~10毫米,体翅皆豆黄色,前翅自前缘至后缘有2条波浪形黑色横纹,中间有一黑色短横纹,翅尖尚有黑色纹,后翅也有2条黑色横纹,雄成虫腹部细瘦而向上举,末端具黑毛。雌成虫腹部肥大向下垂,产越冬卵者腹面有深茶褐色鳞毛,卵扁平椭圆形,中央略凹,长径0.7毫米。非越冬卵乳白色,后转粉红色; 越冬卵乳白色,后变浅茶褐色,非越冬卵块,无鳞毛复盖,称无盖卵块。越冬卵块上盖有雌成虫腹下鳞毛,初为深茶褐色,后变浅茶褐色,称有盖卵块,幼虫体乳白色,各环节多皱纹,纹间有黑斑,老熟时消失。幼龄幼虫体上有一层白粉,3次蜕皮后变菜花黄色。第8腹节背面有臀角,黑色,成长极度时体长24毫米。蛹圆筒形,长8~15毫米,乳白色,羽化前2天转黄色,翅芽出现黑纹,产越冬卵的雌蛹,腹部各节背面有茶褐色纹,茧长椭圆形,质疏松,菜花黄色(图)。

桑 蟥

1.成虫 2.无盖卵块 3.有盖卵块 4.蛹

5.茧 6.幼虫 7.被害叶上蟥茧

生活习性 桑蟥有1化性、2化性、3化性,均以有盖卵块在枝干上越冬。在江苏、浙江以2化性居多,因此第2代幼虫为害最重。一般每年6月下旬盛孵化,为第1代幼虫称头蟥、至7月下旬羽化产卵。此时1化性蛾即产有盖卵块越冬,而2化性、3化性蛾则产无盖卵块,于8月上旬孵化为第2代幼虫,称2蟥,至9月上旬羽化产卵。此时2化性蛾产有盖卵块越冬,而少数3化性蛾仍产无盖卵块,于9月中旬孵化为第3代幼虫,称3蟥,10月下旬羽化,全部产有盖卵块越冬。无盖卵块多产在桑叶背面,少数产在枝干上,有盖卵块全部产在枝干上。初孵幼虫仅食桑叶表皮一面的绿色组织,1次蜕皮后食叶成孔。老熟后在叶背或叶面结茧化蛹。幼虫期18天(第1代)至33天(第3代)。成虫羽化后一般经3小时即交尾,再隔2小时产卵,有趋光性。成虫寿命第1、2代平均为3~5天,第3代为8~9天。

分布为害 桑蟥在中国、朝鲜均有分布。中国的辽宁、河北、甘肃、山东、山西、安徽、江苏、浙江、湖南、湖北、江西、广东、四川等省都有发生。寄主桑,以幼虫食害桑叶成孔,仅留叶脉,影响秋蚕饲料。

防治 严格执行桑苗、接穗的检疫,防止将越冬卵块传布新区; 冬季刮除越冬卵块,并结合保护桑蟥黑卵蜂和蟥卵小蜂; 用80%敌敌畏乳油2,000倍液、90%晶体敌百虫3,000倍液,50%辛硫磷乳油10,000倍液、50%二溴磷乳油1,000~1,500倍液以及2.5%鱼藤精乳油800倍液等农药喷布药杀幼虫。

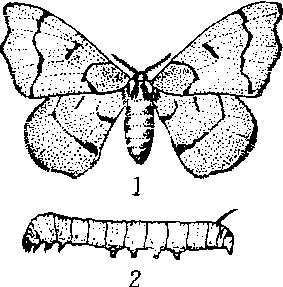

桑蟥

俗称“白蚕”、“洋白蚕”、“松花蚕”、“野蚕”、“蟥虫”等。鳞翅目,家蚕蛾科。为害桑叶的害虫之一。有一化、二化、三化性种类,卵态越冬。幼虫期最大体长约24毫米,头黑色,胸腹部乳白色。初龄幼虫体上有白粉,3次蜕皮后,粉变豆黄色,8腹节背面有一黑色臀角。防治方法:1.人工捏除幼虫、蛹,冬季刮除桑枝干上的有盖卵块。2.苗木检查消灭蟥卵。将接穗苗木放入90%晶体敌百虫2000倍液中浸渍1—2分钟。

桑蟥mulberry white caterpiller

Rondotia mencia-na Moore,又称桑蟥蚕蛾、白蚕、洋白蚕、松花蚕、蟥虫。鳞翅目,蚕蛾科。分布于河北、山东、山西、湖北、湖南、江苏、安徽、浙江、广东、四川、云南等省区;印度和朝鲜半岛也有分布。寄主有桑、枸树等桑科植物。成虫体长约10 mm,豆黄色,前翅有两条波浪形黑色横纹,两横纹间有一黑色短纹。卵扁平椭圆形。成长幼虫体长约24 mm,乳白色,各环节多横皱,第八腹节上有一黑色尾角。幼虫在叶背食叶为害,食成孔洞。有一化、二化及三化性,均以有盖卵块在桑枝、干上越冬。宜采用刮蟥卵,捏蟥,采茧;80%敌敌畏或90%敌百虫或50%辛硫磷2000倍液喷布等措施防治。

桑蟥

1.雌成虫 2. 幼虫