《母亲》Matb

前苏联片。1926年出品。导演: 弗·普多夫金。编剧: 纳·扎尔赫伊。主演: 薇·巴兰诺夫斯卡娅。

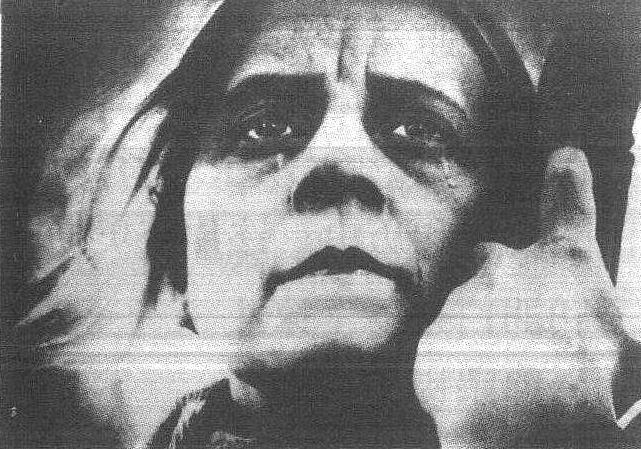

《母亲》剧照

善良怯弱的尼洛芙娜是俄国一位穷工人的遗孀,他的儿子巴维尔参加了革命。愚昧的母亲把儿子的手枪交给宪兵以救儿子,反使儿子被捕入狱。巴维尔越狱后继续斗争,母亲逐渐觉悟起来。在“五一”游行中,巴维尔高举红旗率领工人们挺进。沙皇军队前来镇压,巴维尔不幸中弹牺牲,英勇的母亲接过儿子手中的红旗向敌人冲去……

根据高尔基同名小说改编的影片《母亲》,是前苏联及世界电影的杰作之一。普多夫金是前苏联蒙太奇学派的代表人物,该片是他最重要的作品。影片在运用蒙太奇进行叙事和人物塑造方面极有特色,其对隐喻蒙太奇的应用尤为出色,用流水象征游行队伍的壮大已成为电影史上的经典段落。

《母亲》

前苏联作家马·高尔基的长篇小说。

小说讲述的是青年工人巴威尔,亲眼目睹了老一代工人的悲惨生活,在俄国社会民主工党领导下走上革命道路。母亲尼洛夫娜,是处于社会最底层的劳动妇女,起初柔弱的她对儿子的革命行动不理解,担惊受怕,但在儿子的启发下,逐渐觉悟,从 一个笃信基督、逆来顺受的家庭妇女转变为 一个投身革命运动的女战士。“五一”示威游行中,她敢于同儿子及其战友并肩前进。巴威尔因领导示威游行而遭逮捕。在法庭上,他慷慨陈词,揭露敌人的恶行,宣传真理,阐明社会民主工党的宗旨。母亲尼洛夫娜毅然来到火车站,散发儿子的法庭演说词,传播革命思想。小说以尼洛夫娜的被捕为结束。

《母亲》是世界文学史上第 一部真实而具体地描写工人阶级革命斗争的长篇小说。

母亲

长篇小说。高尔基作。1906年发表。塑造了巴威尔这一自觉为社会主义而斗争的无产阶级形象,并通过1905年大革命前一个俄国普通工人的妻子尼洛芙娜的觉醒,显示了马克思主义和社会民主工党在领导和组织革命群众中的巨大力量以及工人阶级领导和工农联盟的重要性,展现了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的历史过程。小说第一次正确反映了马克思主义政党所领导的无产阶级革命运动,第一次成功塑造了无产阶级革命家和战士的形象,开辟了无产阶级文学的新的历史时期,是用社会主义现实主义创作方法写成的新文学的典范作品。

母亲

苏联长篇小说。作者高尔基。作品通过1905年大革命前一个俄国普通工人的妻子、一个共产党员的母亲的觉醒的故事,揭示了马克思主义和社会民主工党在领导和组织革命群众中的巨大力量以及工人阶级领导和工农联盟的重要性,指出了资产阶级必然灭亡和社会主义必然胜利的历史趋势。作品的主人公母亲尼洛芙娜,原为被贫困生活折磨得逆来顺受的妇女。丈夫酗酒死后,儿子巴维尔接触了革命真理,改变了父辈的生活态度而走上革命道路。巴维尔常常带着年轻的伙伴在家里秘密集会,接着又带领工人抗议厂主,准备罢工。母亲从儿子的勇敢行动里逐渐懂得,他们是为使人类摆脱不幸命运而进行着斗争。巴维尔在领导工人反对厂主额外剥削的事件中被捕,母亲冒着风险与党的地下印刷所联系,去工厂散发传单。巴维尔出狱后继续领导革命斗争,在“五·一”节示威游行中面对武装警察而英勇不屈,使母亲进一步提高了阶级觉悟。巴维尔再次被捕后,她挑起了儿子原来担负的革命重担,深入工厂、农村进行宣传鼓动工作。后来,她在车站被捕时,仍不放过向群众宣传的机会,表现了无产阶级坚贞不屈的革命精神。小说通过母亲尼洛芙娜及其儿子巴维尔形象的塑造,概括了二十世纪初俄国革命者的成长过程和优秀品质,显示了马克思主义学说和无产阶级政党对于教育、改造人的巨大威力,反映了广大劳动人民革命意识的普遍觉醒。是世界文学中第一部社会主义作品,是社会主义现实主义的奠基作。对各国无产阶级革命文学产生了深远影响。《母亲》在刻画人物、叙述事件、描绘环境时,通常是通过她的眼光看事物,从她观察的角度展示情节。使小说具有强烈的感情色彩,小说的叙述语言丰富多彩,人物语言极富个性化。《母亲》的中译本很多。其中有人民文学出版社1956年南凯中译本。

《母亲》

《母亲》 是前苏联著名的无产阶级作家高尔基创作的一部长篇小说。

《母亲》 完成于1906年,是高尔基最著名的长篇小说。小说一开始就揭示出在沙皇专制统治下,在工厂主残酷的剥削下工人的苦难生活。作品的主人公母亲尼洛夫娜和她的儿子巴威尔,就生活在这种阴沉冷漠的深渊里。那时的母亲,每天要承担繁重的家务劳动,经常忍受着丈夫的殴打、虐待和宗教神权的束缚,成了一个非常孤独、愚昧无知、胆小怕事、逆来顺受的妇女。丈夫死后,她把一切都寄托在巴威尔身上。巴威尔开始与党的地下组织接触,阅读禁书,接受马克思主义思想。一些先进的青年工人,组成学习小组,经常在他家里聚会,他成了这个小组的领导人。他们一面学习,一面开展斗争,经常在工厂里散发传单,揭露资本主义剥削制度,号召工人团结起来进行斗争。当母亲知道儿子走上了革命道路的时候,十分恐惧,为儿子的命运担心。后来在儿子的启发和帮助下,在青年们的谈话和活动的影响下,母亲开始帮助儿子,同情儿子所憧憬的革命目标。不久,在工厂里爆发了“沼地戈比” 事件。在这一事件中,巴威尔向群众宣传工人阶级必须团结起来,依靠自己救自己,并勇敢地同工厂主进行了面对面的斗争。斗争失败了,巴威尔第一次被捕入狱。母亲冒着危险,替儿子给党的地下印刷所送稿子,去工厂散发传单。在巴威尔等革命工人的组织领导下,母亲和广大工人群众一起参加 “五一节” 示威游行,在游行中,巴威尔等一群革命者高高举起革命红旗在队伍的前面开路,他们高唱 《国际歌》,高呼 “劳动人民万岁!”等口号,人群像一股黑色熔岩似地向前奔流。突然,沙皇军警开来了,刺刀在空中晃动。巴威尔等革命工人同军警展开了搏斗……最后,母亲听见了巴威尔等人的喊声: “再见了,妈妈!”

巴威尔再次入狱后,母亲非常悲痛。地下党把她接到城里来住,成为党领导下的地下工作者。从此,母亲更加坚定地走上了广阔的革命道路。她有时装扮成卖花边织物的女商贩、修女,有时扮成朝拜圣地的巡礼者,身背口袋或手拿提箱到全省各地去散发传单和输送书报,不论在轮船、火车上,还是在旅馆、客栈里,她总是主动地对广大人民群众进行鼓动工作。她学会了交际,懂得如何同不认识的人攀谈,时间长了,见识多了,思路也广了。革命斗争的实际锻炼,不断地增强了母亲的革命胆略和才干,她已成了一个自觉的革命者。

巴威尔等人长期被关在监牢里。后来,法庭终于宣布开庭审判他们。审判这一天,母亲来到法庭。在法庭上,巴威尔和同志们一个个慷慨激昂,义正词严,驳斥了法庭强加给他们的罪名。巴威尔庄严宣告: “我是一名党员,我只承认党的审判。……我们是社会主义者,是私有制的敌人。我们的口号很简单: 打倒私有制,一切生产资料归于人民……” 法庭变成了宣传革命真理的讲坛。

第二天,巴威尔的演讲稿印成了传单,母亲把传单带到车站,准备向群众散发。但她突然发觉自己被暗探盯住了,因此急中生智,赶忙打开箱子,把传单向人群中撒去,并高声说: “昨天审判了一批政治犯,里面有一个叫符拉索夫的是我的儿子,这就是他在法庭上演讲的稿子,让大家看看,想想真理……” 野蛮的宪兵立即扑上去毒打母亲,不屈的母亲继续高呼: “真理是用血海也不能扑灭的!”

《母亲》 是高尔基最著名、最有代表性的长篇巨著,是俄国和世界文学史上第一部把无产阶级作为革命斗争决定力量来描写的长篇小说。小说的素材取自1902年尼日尼·诺夫戈罗德郊区索尔莫夫镇“五一” 工人示威游行事件,以及索尔莫夫党组织委员受审案。《母亲》 中的主人公巴威尔和尼洛夫娜,就是以这次示威游行的领导人之一的党组织委员扎洛莫夫和他的母亲安娜·基利洛夫娜为原型的。但作品不是索尔莫夫事件的复述和再现,而是把19世纪末、20世纪初俄国当时的革命斗争艺术地概括进去,使小说成了描述了俄国无产阶级革命运动的发展和群众觉醒过程的杰作。

《母亲》

长篇小说。俄国高尔基著。以1905年俄国革命和1902年索尔莫沃工厂工人“五一”游行事件为背景,描写青年工人巴威尔·符拉索夫在社会民主工党影响下摆脱了父辈浑噩的生活,参加工人学习小组,学习革命理论并积极宣传革命道理。最初由于发动群众不够、缺乏斗争经验,“沼地戈比”斗争失败,巴威尔等人被捕。他总结了过去的经验教训,出狱后,更加细致深入地组织群众,率领工人举行了五一节政治示威游行。儿子的变化和献身精神唤醒了母亲尼洛夫娜的阶级觉悟,将同情转化为实际支持。巴威尔再度被捕后,利用监狱和法庭与敌人进行隐密和公开的斗争。她与儿子配合,到城乡散发传单,最后在车站被捕时,仍将传单撒出并勇敢揭露敌人的罪恶。小说成功地塑造了党的工作者及自觉的工人群像,成为世界文学史上第一部反映马克思主义政党领导下工人革命斗争的杰作,鼓舞了一代又一代的革命者,并为社会主义现实主义文学提供了创作范例,列宁称它是一部“非常及时的书”。有中译本。