泰山刻石

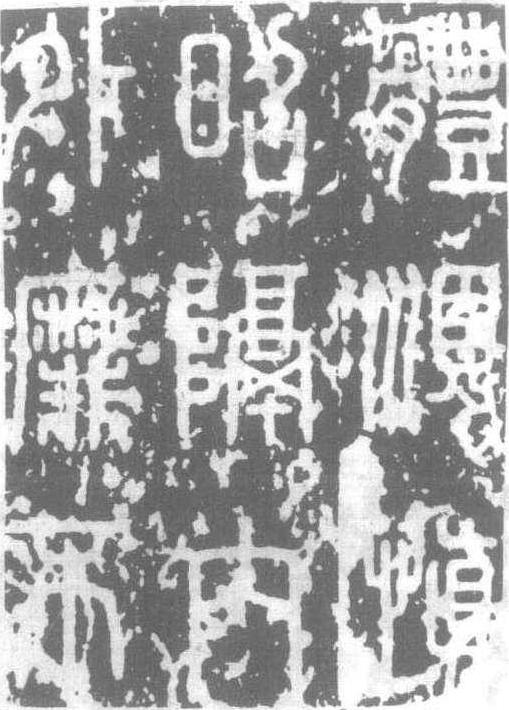

又称《封泰山碑》,秦始皇二十八年(公元前219年)东巡时登泰山而立。据清王昶《金石萃编》记:“石高四尺五寸,广一尺四寸。”刻石原立在岳顶玉女池上,后移至碧霞元君祠,今在山东省泰安岱庙。小篆体,传为李斯书。四面刻字,三面为始皇诏,一面为二世元年(公元前209年)诏与从臣姓名。本为22行,每行12字,历经千余年的苍桑变动,石上现仅存九字。但从传世的拓本可看出篆书端庄威严,雍容朴厚的艺术精神犹存。其用笔沉着凝重、古劲厚实,是标准的小篆书体,为研究秦代小篆书法提供了珍贵资料。拓本已被人民美术出版社《秦汉石刻的篆书》、上海书画出版社《篆隶》(上)及《中国美术全集》书法篆刻编收入。公元前221年,秦始皇统一中国后,曾先后多次巡视全国,并在所到之处勒石立碑,颂扬秦德及功业。据《史记·秦始皇本纪》记载,当时留下的刻石有《峄山刻石》、《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《芝罘刻石》、《东观刻石》、《碣石刻石》、《会稽刻石》七种。这些刻石既有政治意义,也有较高的艺术价值。可惜除《泰山刻石》和《琅琊台刻石》仅存残石外,其余皆已失存。

242 泰山刻石

秦代篆书刻石。即《封泰山碑》,相传为李斯书,小篆,字型整饬,笔画圆健。为秦始皇二十八年 (前219) 登泰山颂秦德之刻石。二世元年 (前209)又加刻诏辞,石高八九尺,横二尺余。北宋徽宗大观年间,浏阳刘岐至泰山绝顶见碑四面镌刻,遂拓以归,得字233。此后,此石不知何时毁灭,明嘉靖间尚存29字,现仅存9字。传世拓本以明代安国藏165字为最,有影印本行世。

泰山刻石

又名《封泰山碑》。公元前219年,秦始皇东巡登泰山,为颂秦朝的功德而立,传为李斯书。四面刻字,三面为始皇诏,一面为二世诏(刻于公元前209年)。石原在岳顶玉女池上,宋拓存222字,元拓存50余字,明末存29字、移置碧霞元君祠之东庑。1740年毁于祠火,1815年蒋因培访得残石2块,仅存9字。现存山东泰安岱庙。传世拓本以明安国藏北京拓本为最,存165字,现存日本。其余29字本、10字本均有翻《泰山刻石》是典型的秦篆(即小篆),属于古文字最后阶段的作品,结体狭长,上紧下松,平稳端正,笔势圆劲流畅,真是“画如铁石,字若飞动”,即所谓“玉筋篆”,成为后世学习小篆的典范。

泰山刻石

原位于山顶碧霞祠西侧玉女池畔。亦称“封泰山碑”。秦始皇东巡刻石之一。小篆,传为李斯所书。四面环刻。三面为秦始皇诏,刻立于始皇二十八年(前219)。四言,六段,十二韵,四十八句,一百四十四字。主要内容为颂扬始皇功德,亦有“登兹泰山,周览东极”之语。另一面为秦二世诏,刻于二世元年(前209),七十九字(宋拓本)。因年代久远,风雨剥蚀,漫漶缺损。北宋大观二年(1108),刘跂访寻其石,尚存二百二十二字(今传宋拓本为223字),可读者有一百四十六字(参见《秦篆谱》)。至元代拓本仅存五十余字,明末残存二十九字,移至碧霞元君祠内。清乾隆五年(1740),毁于火。嘉庆二十年(1815),泰安知县在玉女池井中寻到残石两块,仅存秦二世诏石刻十字,嵌于山顶东岳庙西新筑之宝斯亭内。道光十二年(1832),山洪冲毁宝斯亭,后于瓦砾中寻得,移至岱庙嵌于道院墙壁。光绪十六年(1890)曾被盗。宣统二年(1910),在岱庙环咏亭前凿石为屋存放。后又移至岱庙东御座院内碑亭中。两千多年,历经劫难,但一直为世代所珍视,有云:“零星两片石,卓越两千年。”书体为小篆,用笔似铁锥画沙,劲若千钧强弩,稳如万古洪钟,有“玉箸篆”之称。艺术成就极高,历来倍受推崇。元人郝经《太平顶读秦碑》云:“拳如钗股直如箸,屈铁碾玉秀且奇,千年瘦劲益飞动,回视诸家肥更痴。”今所存残石,或疑非原石,如明人钟惺《岱记》说:“世恨其残,而予犹疑其整”,但乏根据。传世拓本以明代安国藏本最著名。

泰山刻石

又称《封泰山碑》。秦始皇 二十八年(前219年)登泰山所刻纪功碑。相传为丞相李斯书写,字体为小篆。四面环刻,其中三面为秦始皇时刻,第四面为秦二世元年(前209年)加刻诏书和从臣姓名。据明安国藏宋拓本存146字。清代仅存残石约10字。现存泰安岱庙。

泰山刻石

又称“封泰山碑”。秦代篆书刻石。相传为李斯书,为秦统一文字后的字体,即小篆。字形工整,笔画圆劲秀润。

泰山刻石

秦代小篆碑刻。亦称《泰山篆》、《封泰山碑》。传为李斯书。书法圆润宛遒,严谨工整。始皇二十八年(公元前219)立于泰山。二世元年(公元前209)加刻诏辞。石在泰山岳顶玉女池上,后移置于碧霞元君祠。石为四面刻。原碑于乾隆五年已毁,仅存九字残石。宋人曾摹拓其文,得223字,近年摹本仅存“臣斯”以下29字。传世原拓以明代安国所藏宋拓本为最早。有影印本行世。

泰山刻石

泰山刻石

泰山刻石,又称 《封泰山碑》。秦始皇二十八年 (前219) 登泰山所刻纪功碑。相传为丞相李斯书写,字体为小篆。四面环刻,其中三面为秦始皇时刻,第四面为公元前209年加刻诏书和从臣姓名。传世有明代安国藏北宋时全石拓本,存165字。

泰山刻石

泰山刻石,又称 《封泰山碑》。秦始皇二十八年 (前219) 登泰山所刻纪功碑。相传为丞相李斯书写,字体为小篆。四面环刻,其中三面为秦始皇时刻,第四面为公元前209年加刻诏书和从臣姓名。传世有明代安国藏北宋时全石拓本,存165字。

泰山刻石

秦代小篆刻石。也称封泰山碑。秦始皇二十八年(公元前219)立于泰山。泰山刻石是秦始皇东巡刻石之一,相传为丞相李斯所书。原石4面环刻,3面为始皇诏,1面为刻于二世元年(公元前209年)的二世诏。《史记·秦始皇本纪》详细记载了其事迹和诏词。刻石原在岳顶玉女池上,几经罹难,至明末尚存29字。宣统二年(1910),罗正均等作亭护之,时已仅存9字,残石现存山东泰安岱庙。泰山刻石所书字体是秦始皇统一文字后的小篆,字形平稳端庄,体态狭长,笔画圆健,气度雍容。后世习篆者皆宗其法,传世拓本以明代安国所藏北宋拓本为最佳,尚存165字,是学习小篆的优秀范本。

泰山刻石

秦代刻石。亦称“封泰山碑”。前219年秦始皇登泰山时丞相李斯等为歌颂秦始皇统一中国的功绩而刻的石碑。位于泰山极顶。石高不过5尺,形制不方不圆,四面环刻文字,前3面是秦始皇时所刻,第四面是秦二世于二世元年(前209年)东行郡县时所刻的诏书和从臣姓名。相传均为李斯小篆,字形工整,笔画圆健。刻石传至明代,只存29字。清乾隆五年(1740年)遭火,石失。嘉庆二十年(1815年)于玉女池中访得残石2方,仅存4行10字。清代以后,所能见到的“秦二世诏”残片,存约10字,现存泰安岱庙中。传世有明安国藏宋拓本146字。

泰山刻石

亦称《封泰山碑》。秦始皇二十八年(前219年),始皇东巡登泰山,丞相李斯等颂秦德而立。石四面刻字,三面为始皇诏,一面为二世元年(前209年)诏与从臣姓名。小篆。相传为李斯手笔。明末断石出土,残存篆书29字,移置碧霞元君祠。清乾隆五年(1740年)毁於火。嘉庆二十年(1815年)复为蒋因培访得时,尚存10字。宣统二年(1910年)罗正均等作亭护石,时已仅存9字。今存泰安岱庙。因《峄山碑》早毁于大火,故《泰山刻石》尤为珍贵。