海塘sea wall

中国古代在沿海地区修筑的防御海潮侵袭保护农田和城镇的堤防工程。分布于江苏、浙江、福建、广东沿海一带,其中江浙海塘是历史上重点修筑地段。

江苏海塘以长江为界,分南北两大部分,长江以南的称为江南海塘,长江以北的又分淮南和淮北两段。江南海塘肇始于三国孙吴,当时在金山筑咸潮塘。东晋时又在吴淞江入海处筑沪渎垒。南朝以后逐渐由零散的工程向系统海塘发展。唐代开元元年(713)重新修筑海塘214里(一作124里),北起吴淞江口,南与浙西海塘连接,称为开元海塘。南宋乾道(1165~1173)时在华亭又修“捍海塘堰”,起嘉定老鹳嘴以南,抵海宁之澉浦以西,后统称为“里护塘”。元大德(1297~1307)时重修。金山段海塘因被冲毁,又新筑一条土塘,称为元大德海塘。明清时海塘逐渐向北延伸至常熟福山港,同时川沙、南汇一带因滩涂外涨,先后增筑了三重海塘。江南海塘以土塘为主,只在宝山、华亭、金山一带明清时筑有局部石塘。淮北海塘主要分布在海州湾地区。始筑于南北朝时期,北齐天保(550~559)年间在海州之东修筑长堤一道。古代云台山是海中的孤岛,隋唐时多次在云台山麓修筑捍海堰。清代时因滩涂淤涨,云台山与大陆相连,海堤的作用逐渐消失。淮南海堤始于唐代,大历(766~779)年间,在今盐城至海安筑海堤140多里,名为“常丰堰”。北宋天圣五年(1027)又重筑捍海堰,长143里,称为“范公堤”。后代多次维修和增筑,形成北自阜宁庙湾,南至启东吕四的海堤800里。

浙江海塘以钱塘江为界,分为浙西海塘和浙东海塘两大部分。浙西海塘始筑于东汉初,由华信主持在钱唐县东1里建成防海大塘。唐开元元年重筑盐官捍海塘堤,浙西沿海至迟在此时已建成系统的海堤了。因浙西沿海潮势强大,该地海塘为后代重点修筑地段,并根据各段的地质、潮势状况,采用柴塘、土石塘、石塘等多种形式的海塘结构。浙东海塘始修于唐垂拱二年(686),在萧山、山阴一带筑海塘50里,称为界塘;开元十年(722),又修筑山阴、上虞间海塘100多里。宋代时浙东海塘向东延伸至镇海。南宋开始,于险工地段逐步改建成石塘。17世纪末年起,钱塘江潮流改由北大门出入,上虞和余姚一带岸外滩涂淤涨迅速,先后在余姚大沽塘外面,修筑了7道海塘。浙东甬江口以南亦修筑有零星分散的海塘。

福建从唐宋时起在沿海一些海湾平原,如福州、莆田、泉州、漳州等地修筑海堤,随着海涂的向外伸展,海堤工程也层层向前推移。广东在宋代起于珠江和韩江三角洲陆续修筑一些海堤,明清时海滩围垦兴盛,海堤发展很快。

海塘结构是从土塘逐步发展到竹笼木桩塘、柴塘、斜坡式石塘、直立式石塘、鱼鳞石塘等,每一类海塘结构又有多种形式,以适应不同的潮势和土质,同时还修筑了护塘、护滩和挑溜工程。

土塘 五代以前所筑海塘都是土塘。一般筑在较高的古沙岗上,在浙江、福建有些地段土塘采用版筑法建造,两侧用木板夹峙,中间填土夯实而成。

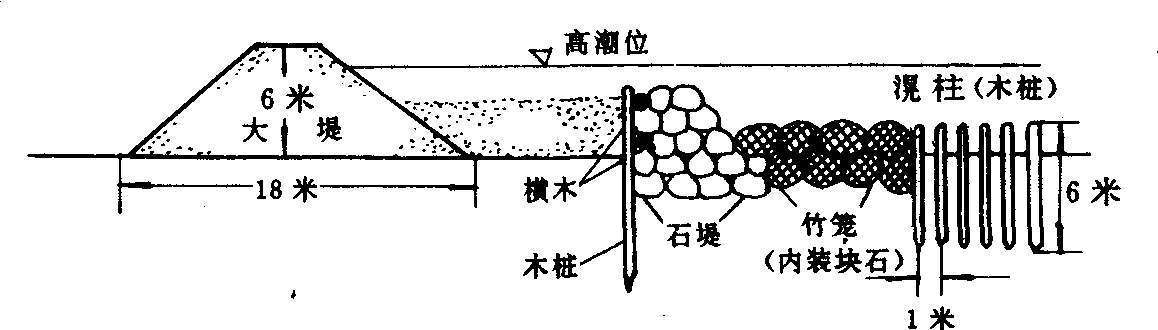

竹笼木桩塘 一种土石塘。五代吴越时创建,筑于杭州一带海岸。是用竹笼盛石堆砌成堤,塘前用木桩固定,同时在塘前滩地打挡浪木桩数行,称为“滉柱”,用以削弱潮浪对塘身、塘脚的冲刷。塘身填以土料(见图1)。此塘以后在地基软弱的地方也常采用。元泰

图1 五代吴越竹笼木桩塘

定四年(1327)又创建“石囤木柜塘”,筑于海宁一带海岸,该地为粉沙性土质,抗冲力低。当时在沿海30余里的海岸线上下,下石囤44万多个,木柜470多个。石囤和木柜分别以竹笼和木框装石而成,塘前用木桩固定,木柜与木柜之间用横木联接。此塘比“竹笼木桩塘”更加坚固稳定。柴塘 北宋大中祥符五年(1012),筑于杭州至海宁地段。此塘是用柴土相间夯实,塘身打入木桩加以联结,还用树枝荆条等铺垫底层。柴塘就地取材,简单易行,抗冲能力大,适宜于沙土浮松、承载力差的地段。

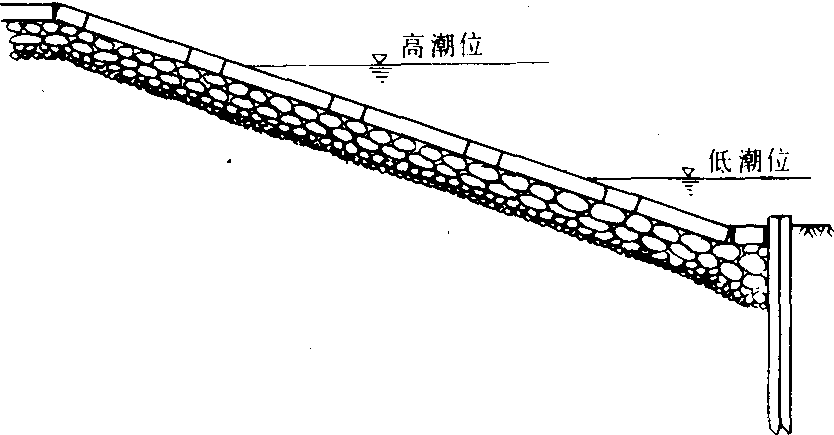

斜坡式石塘 又称“坡陀塘”。北宋王安石在鄞县创建,是在土塘的迎水面斜坡上用条石护砌(见图2)。明成化十三年(1477),杨瑄在浙江海盐仿王安石“坡陀塘”修筑“竖砌坡陀塘”。其筑法先打木桩奠基,基桩上置横石为枕,然后用片石循序竖砌,砌完一排片石,又置一条横石,逐渐向上砌筑,里面用碎石填心,塘背以土培筑。斜坡式石塘能较好地削弱波浪的冲击力,砌筑容易,省工省料,应用比较广泛。

图2 北宋王安石斜坡式石塘

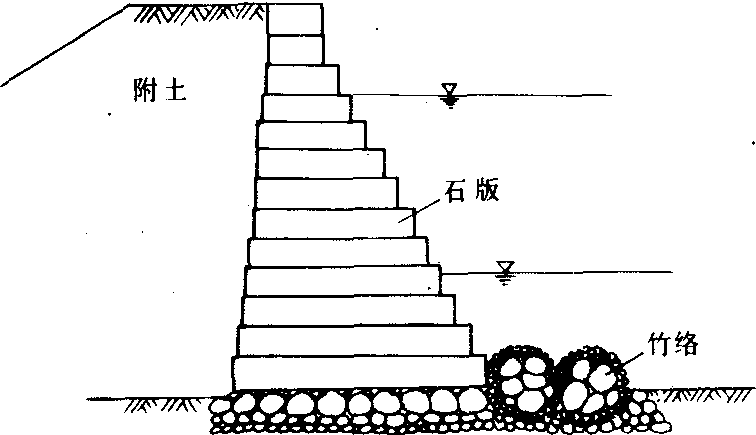

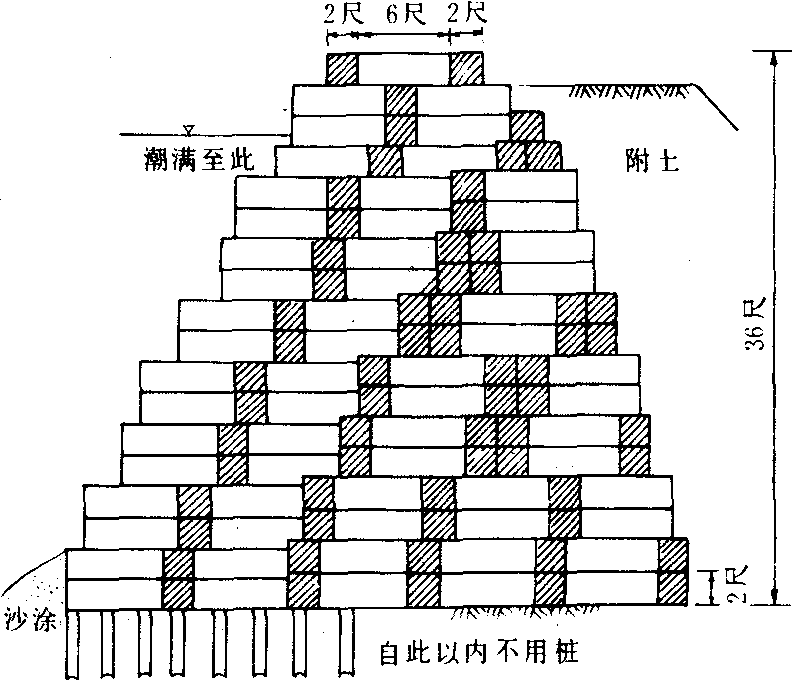

直立式石塘 北宋庆历四年(1044),在杭州筑直立式石塘2200余丈。塘身用条石砌筑,共13层,迎水面逐级内收,呈台阶形,塘后附土培筑。又用竹络作护坦,保护塘基(见图3)。后南宋淳熙十六年(1189)定海县令唐叔翰在镇海县西北筑石塘600丈。所砌条石

图3 北宋直立式石塘

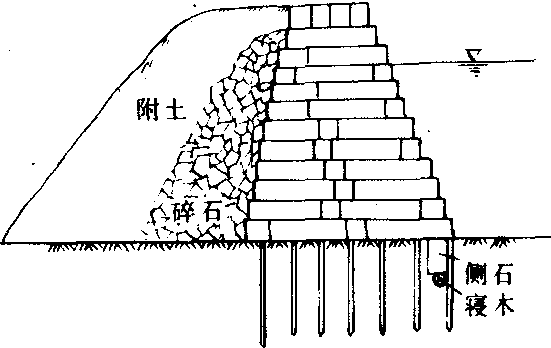

改为纵横叠砌法。塘下打基础,塘前布设挡浪木桩。元至正元年(1341),叶恒在余姚筑重力式桩基石塘2100余丈。筑法是在塘基打木桩,基础以上以条石纵横叠砌,最后以大条石侧置盖顶。此塘有两处创新:一是在石塘内坡与附土结合处,用厚一尺左右的碎石作反滤层;二是在第一行木桩后,深埋横木,上以条石侧置,防止潮流掏刷塘脚(见图4)。元至正七年王永仿效叶恒的方法,又修筑上虞后海塘1944丈。但所砌石塘的迎水面改为壁立式。明代继续修筑直立式桩基石塘。明弘治元年(1488),海盐筑石塘900余丈。此塘兼采“坡陀

图4 元代叶恒石塘

塘”外坡倾斜和直立塘整体稳定的长处,“纵叠于外,横叠于内,外渐收缩”,下设基桩。鱼鳞石塘

明嘉靖二十一年(1542)浙江水利佥事黄光升,在海盐创建“五纵五横桩基鱼鳞石塘”。塘基打8排基桩,塘身由18层条石纵横交错骑缝叠砌,塘身坚固,是石塘技术上的一大进步(见图5)。清代钱

图5 明代黄光升五纵五横鱼鳞大石塘

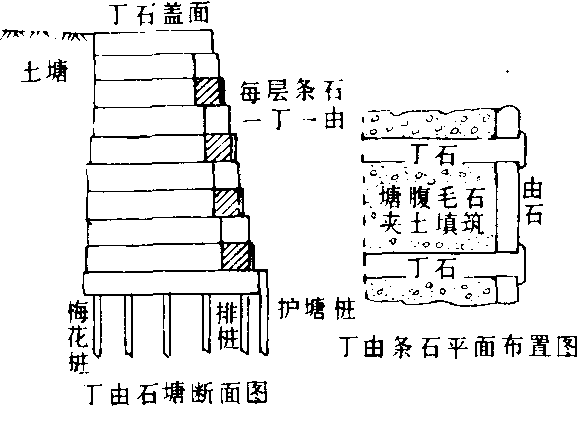

塘江口海潮走北大门,海宁、金山一线海岸成为险工,遂将大部分海塘改建成鱼鳞大石塘。康熙五十九年(1720)由浙江巡抚朱轼主持,于海宁老盐仓筑鱼鳞大石塘500丈。乾隆二年至四十九年(1737~1784)曾三次大规模修筑海宁鱼鳞大石塘,共1.2万余丈。清代鱼鳞大石塘在明代的基础上有较大的发展。首先加强了基础处理,在塘基布置密集的“梅花桩”和“马牙桩”。其次在塘身砌筑技术方面,用长5尺、阔2尺、厚1尺的大条石丁顺(┥式)间砌,参差压缝,砌成18~20层,石块间槽榫互相嵌合,合缝处用铁锭嵌扣,油灰灌缝。塘外又作护塘的坦水。清雍正十一年(1733)总督李卫为节省条石,在海宁潮势比较平缓的地方修筑海塘,将鱼鳞石塘背水面的条石改用块石,称为“条块石塘”。同时又在海宁东塘和西塘顶冲之处,添筑“挑水盘头”数座,以挑溜离塘。丁由石塘 一种轻型石塘。清代在浙东潮势平缓地段修筑。 这种石塘用石纵横丁由(

式)叠置,砌成

式)叠置,砌成

图6 清代丁由石塘

外框,腹里用土石填筑,结构轻巧,省工省料(见图6)。海塘

阻挡海潮侵袭长江、钱塘江入海口而修筑的人工江岸。在长江南岸自今江苏常熟至上海市一带沙岸筑堤,称为江南海塘。浙江钱塘江北岸至今金山卫,南岸至今曹娥江沙岸上筑堤,称浙江海塘或钱塘江海塘。始于唐代,后经吴越、宋、元、明、清各代的修筑,以用“版筑”法发展到“石囤木柜”、“叠石法”以及塘石槽榫相合、铁环嵌扣、油灰抿缝等,技术日益提高。中华人民共和国成立前,国民党政府不重视维修,日益毁坏。中华人民共和国成立后,进行了整修,加高和加固,确保人民的生命财产的安全。

海塘sea dike

又称海堤。为防止海潮侵袭而修筑的堤防。在沿海滩地以及河流下游河口段的两岸修建,用以保护农田、海滩用地及城镇。由于浪击力较强,在险要地段的迎水面需用石料砌成挡墙以加固堤防(见“堤防”),如中国著名的钱塘江海塘。