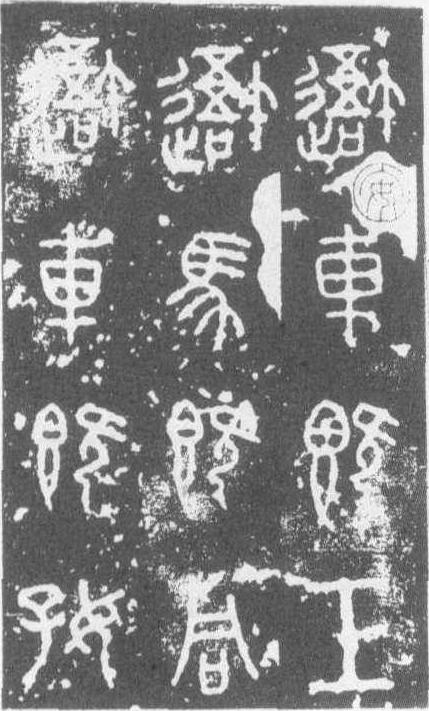

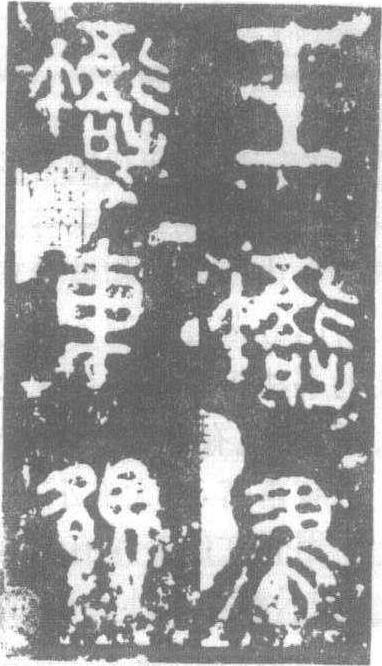

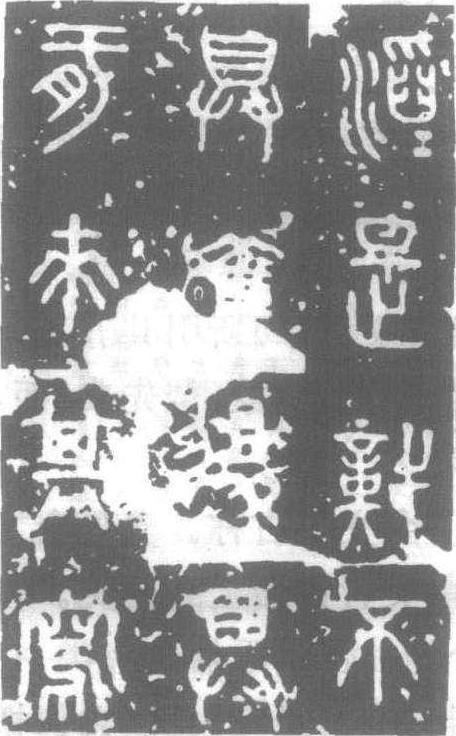

石鼓文

中国现存最早的刻石文字。无年月。刻石年代有多种说法,唐人说周代,宋人说在始皇以前。今公认为秦代,但仍有分歧。郭沫若认为是秦襄公(前770——746)之时,唐兰则考为秦献公十一年(前374)。此外,还有文公、穆公诸说。唐初发现于天兴县(今陕西凤翔)三畤原。文刻于十个鼓形石上,高约100厘米,径约60厘米。每石环刻四言诗一首,记述秦国君田猎之事。现藏北京故宫博物院。十鼓原应有约700字,宋代仅存465字,现仅见270字左右。其书体具有承先启后的作用,与虢季子白盘及秦公簋等青铜器铭文一脉相承。是秦统一以前的大篆。对后来秦代小篆的出现,产生很大影响。它的结体方整匀正,舒展大方,笔意浓厚。其名亦称“陈仓十碣”或“岐阳十鼓”、“猎鼓”等。

石鼓文

秦时在凿成的鼓状石上所刻的文字,亦称籀文。十块鼓形石,唐初在天兴县(今陕西凤翔)南三畤原出土。现存于故宫博物院。其中一鼓字迹已磨灭,其余九石鼓也有残缺。每鼓一首四言诗,十首为一组。内容记叙秦国君主游猎的情况,因此也称“猎碣”。石鼓文书体,线条匀圆,古朴雄浑、凝重遒劲,被誉为“石刻之宗”。唐代书法家虞世南、欧阳询、褚遂良都很推崇其书法。

石鼓文shiguwen

中国现存最古老的石刻文字。石鼓文是在十块鼓形石上,用籀文分别刻写的10首内容联贯的一组四言诗,记述秦国国君游猎之事。据考证为秦代刻石。石鼓文于唐代初年在天兴(今陕西宝鸡市)出土,现收藏在北京故宫博物院。其中一石字已磨灭,另外9块石鼓上的刻字也有残缺。其书法为历代所推重。

石鼓文Shiguwen

石鼓文是战国时期秦国的文字,因刻在鼓形石上,故名。它是我国最早的石刻文字。石鼓共十块,分刻着十首为一组的四言诗,记载国君游猎的情况。唐代出土,现存故宫博物院。石鼓文属大篆体系,书法精美,可与甲骨文、金文相比美。一直受到历代文人学者的重视,杜甫、韩愈、苏轼等都有诗歌赞颂,历代篆书家多从此获益。康有为《广艺舟双楫》说:“石鼓文如金钿落地,芝草团云,不烦整截,自有奇采。”郭沫若著《石鼓文研究》,极有见地。

石鼓文

石鼓文

又称“猎碣”。中国现存最早的刻石文字。在10块鼓形石上,用大篆(即籀文)各刻四言诗一首,记述秦国国君游猎情况。制作年代有争议,但一般认为是秦刻石。石原在天兴(今陕西宝鸡)三畤原,唐初被发现,现藏故宫博物院。已有1石文字全部磨蚀,其余9石大多残损不全。参见“语言文字”中的“石鼓文”。

石鼓文

中国现存最早的刻石文字。唐朝初年,在夭兴(今陕西宝鸡市)三畤原出土了10块鼓形石,上面用籀文分别刻有10首记述秦国国君游猎的四言诗,故或称“猎碣”。唐韦应物认为是周文王鼓,宋郑樵则以为秦鼓。近人始考证为秦刻石,但仍有秦文公、穆公、襄公、献公诸说。原物现藏北京故宫博物院,字迹多有磨灭,有一石已无字。为书法艺术的珍宝。

石鼓文

见“语言文字”中的“石鼓文”。

石鼓文

亦称猎碣。我国现存最早的石刻文字。其形似鼓共10件。唐代初年在陕西雍县(今凤翔)出土。开始存于凤翔夫子庙里,五代兵乱,石散失。到了宋代,收集其九,运置凤翔府学,后来皇祐间(1049—1054)始得其全,宋徽宗大观年间,从凤翔运至东京(今河南开封),放在保和殿里。金人破宋,把它运到燕京(今北京)。日本侵华,石曾南迁,抗战后,运回北京,现藏故宫博物馆。其中一鼓已一字无存。刻石年代,历来多有争议。近人马衡作《石鼓为秦石刻考》一文,证明石鼓为秦物,并主张为襄公后(公元前770)献公前(公元前388)所作。唐书论家张怀瓘在《书断》中称赞说:“体象卓然,殊今异古。落落殊玉,飘飘缨组,仓颉之嗣,小篆之祖。以名称书,遗迹石鼓。”其字体似比小篆复杂,比西周铸文整齐,在籀篆之间。

石鼓文

石鼓文

先秦时期秦国石刻文字。因其刻在十个形似大鼓的石头上,故名。隋以前未见记载,唐太宗贞观年间吏部尚书苏勖始纪其事,时石鼓在天兴县(今陕西凤翔县)郊野之中。后郑余庆将其迁于凤翔府夫子庙。经五代之乱,又复失散,宋司马池复置于府学。宋徽宗大观年间,又自凤翔迁于东京(今河南开封)辟雍,后入保和殿。金人攻入东京,又运至燕京(今北京)。后一直放于故宫博物院。抗日战争时期,曾一度由故宫博物院运往西南。现存故宫博物院。由于宋人司马池在移置时失掉一个石鼓,宋仁宗皇祐年间被向传师在民间求得,但已被当作石臼而将刻文破坏,故现存十鼓中,有一鼓残缺特甚。关于石鼓文具体的制作时代,目前看法尚不一致:有的认为当在秦惠文王之后,始皇之前;巩丰认为在献公之前、襄公之后;清末人震钧认为乃秦文公之物,近人马叙伦也持此说;马衡则认为是秦穆公时所作;郭沫若则认为在秦襄公时刻写。石鼓文字体为籀文,文体为诗。由于年代久远,很难读懂。就连唐宋著名学者韩愈、苏轼等人也只能望鼓兴叹,发出“才薄将奈石鼓何”的感慨。经历代研究,至郭沫若始根据数种拓片,将石鼓存留之残文,加以辨识、考释,并排列次序,人们才得知晓其诗文所载多与游幸、狩猎有关。

石鼓文

约公元前770年,春秋时期的秦国刻在10个石鼓上的籀文诗句,是中国现存最古老的刻石文字。以其石形似鼓而得名。原石发现于陕西省凤翔县,见于唐代初期的文献记载,现藏故宫博物院。石鼓文是中国目前发现最早的石刻文字,其字体被认为是属于由西周金文演变为秦代小篆之间过渡期的籀文系统。石鼓文的确切年代,一般倾向认为是战国时期秦国石刻。石鼓文原石为10件,石鼓用花岗石刻成,高45 cm至90 cm不等,直径60 cm。每个石鼓刻四言诗一首,歌颂秦国国君的狩猎活动,又称猎碣。共700余字,刻石文字多有残损,至北宋欧阳修所录已仅剩465字。因年久风化,现仅存272个字。今藏北京故宫博物院,是研究中国古代文字的重要资料。石鼓文于唐初即有拓本,但未能流传下来,传世墨拓善本有明代范氏天一阁藏本,清乾隆时据此摹刻,后毁于火。道光年间,明代安国旧藏的石鼓文拓本10册为其后人发现,皆为北宋拓本,其中《先锋》、《中权》、《后劲》3 本流入日本。石鼓文具有高度的艺术性,在篆书艺术乃至中国书法艺术的发展流变中占有重要地位。自唐初发现以来,历代名士书家皆极为推重,虞世南、褚遂良、欧阳询称其为“墨妙”,杜甫、韩愈纷纷吟诗诵咏 。石鼓文书法结体端庄严谨,字形大小匀称,笔法藏头护尾,粗细均匀。线条遒润圆畅,自然生动。字体规范,偏旁部首的写法和位置也都基本固定了。石鼓文对唐宋以下乃至近代书法影响极为深远,后世习篆者皆宗其法。

石鼓文

中国现存最早的刻石文字。在十块鼓形的石上,每块各刻四言诗一首,内容歌咏秦国君臣游猎情况。所刻书体,为秦始皇统一文字前的大篆。石原在天兴(今陕西宝鸡) 三畤原,唐初被发现。

石鼓文

东周时代秦刻石文字。亦称“猎碣”、“陈仓十碣”、“雍邑刻石”,以其刻于鼓形石上而得名。唐初发现于陕西凤翔。现藏北京故宫博物院。为一组刻石,由10块构成。每块均为花岗石质,圆顶平底呈圆柱状,高约90厘米,直径约20厘米。鼓侧各刻四言诗一首,原文在700字以上,现仅存272字,内容记狩猎事。其确切年代尚未统一,至近代始一致认为是东周时代秦国刻石,但对属春秋时代还是战国时代仍存在争论。石鼓文是中国已发现的最早的石刻文字,书体为大篆,又接近于秦小篆,古朴雄浑,气韵淳厚,所刻线条匀圆宛转,体态紧严,生动而有法度,横竖排布行气自如,如虫食木,卓然天成,具有较高的艺术价值。