秦腔

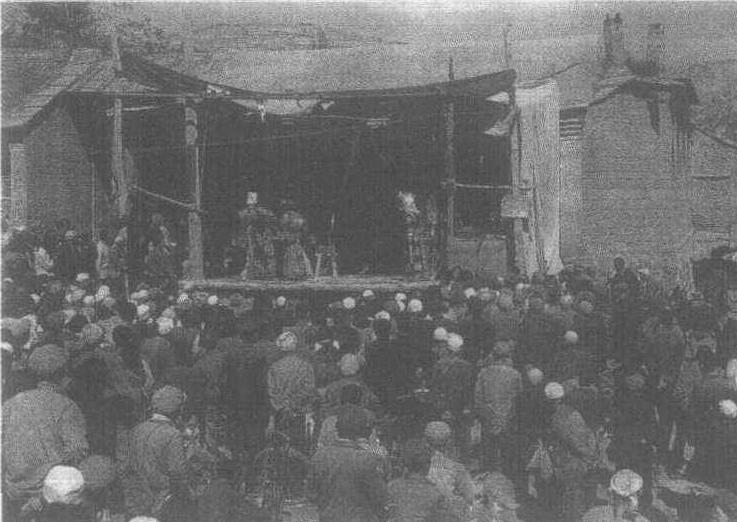

秦腔是在陕、甘民歌的基础上逐渐形成的一个剧种,以古朴粗犷的西北乡风而为甘肃各地群众所喜闻乐见。

秦腔剧目繁多,唱词道白通俗易懂,唱腔变化多样,板路有慢板、摇板、代板、尖板、滚板等。在板胡、二胡、三弦、笛子、梆子、唢呐和锣鼓的奏鸣声中,演员说唱结合,并配以耍翎子、摆纱帽翅、弹长须、亮靴底等一系列特技绝招来表现人物形象、性格,反映出浓郁的生活气息,具有慷慨激昂、苍劲悲壮的艺术风格。

甘肃秦腔脸谱别具风格,独树一帜,讲究庄重、大方、干净、生动、美观。大体可分为白、黑、红、黄、粉五色,白色表示奸险阴狠,黑色表示勇猛憨直,红色表示忠义豪侠,黄色表示庄严神武,粉色表示廉明爽朗。

秦腔

秦腔是流行于中国西北地区陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地的最大剧种。因以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”,俗称“桄桄子”(因以梆击节时发出“恍恍”声)。秦腔源于古代陕西、甘肃一带的民间歌舞,经历代人民的创造而逐渐形成,是相当古老的剧种。

秦腔也称“乱弹”,唱腔音色高亢激昂,要求用真嗓音演唱,所以保持了原始豪放的特点,角色可分为老旦、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、老生、须生、小生、大净、毛净、丑角等10多种。秦腔是中国最古老的剧种之一,经秦、汉、隋、唐、宋、元、明历代发展日趋成熟,明末清初盛行于南北各地,对许多剧种都有很大的影响。其特点是慷慨激昂,宽音大嗓。它主要流行于西北各地,为群众所喜闻乐见,其唱腔、道白、板路、脸谱、身段、角色门类自成体系。秦腔所保留的剧目达700多个,为各剧种之首。

秦腔因其流行地区的不同,衍变成不同的流派:流行于关中东部渭南地区大荔、蒲城一带的称东路秦腔(即同州梆子,也叫老秦腔、东路梆子);流行于关中西部宝鸡地区的凤翔、岐山、陇县和甘肃省天水一带的称西路秦腔(又叫西府秦腔、西路梆子);流行于汉中地区的洋县、城固、汉中、沔县一带有汉调桄桄(实为南路秦腔,又叫汉调秦腔、桄桄戏);流行于西安一带的称中路秦腔(就是西安乱弹)。各路秦腔因受各地方言和民间音乐影响,在语音、唱腔、音乐等方面,都稍有差别。近50年来,东、西、南三路秦腔都不发达,中路秦腔起而代之,故在陕西及整个西北地区均占绝对优势。秦腔可以算是京剧、豫剧、晋剧、河北梆子这些剧目的鼻祖。

秦腔所演的剧目,据现在统计约3000个,多是取材于“列国”、“三国”、“杨家将”、“说岳”等小说中的英雄传奇或悲剧故事,也有神话、民间故事和各种公案戏。秦腔音乐属板腔体结构。其板类共有六种:“慢板”、“二六板”、“带板”、“垫板”、“二倒板”、“滚板”。秦腔的表演朴实粗犷、细腻深刻,以情动人,富有夸张性。

秦腔是中国现存最古老的剧种,是在古时陕、甘、宁一带民间歌舞的基础上逐渐发展形成的。由于它产生于民间,所以能够生动地反映出人民的愿望、爱憎、痛苦和欢乐,反映他们的生活和斗争,因而有着深厚的根基。

秦腔艺术源远流长。相传唐玄宗李隆基曾经专门设立了培养演唱子弟的梨园,既演唱宫廷乐曲也演唱民间歌曲。梨园的乐师李龟年原本就是陕西民间艺人,他所做的《秦王破阵乐》称为秦王腔,简称秦腔。这大概就是最早的秦腔乐曲。其后秦腔受到宋词的影响,从内容到形式上日臻完美。明代嘉靖年间,甘、陕一带的秦腔逐渐演变成为梆子戏。清代乾隆时,秦腔名角魏长生自蜀入京,以动人的腔调,通俗的词句,精湛的演技轰动京城,如今京剧的西皮流水唱段就来自于秦腔。

040 秦腔

戏曲剧种。即乱弹,又名梆子腔或桄桄子。流行于陕、甘、宁、青海及新疆地区。其起源说法不一,一说起源于陕、甘、晋的民间弦索调,民歌小曲,与宋金元的饶鼓杂剧。形成于明代中叶,清初已进入北京并流传全国。陕西境内发展为东、西、中、南4路。东路流行于华县、潼关至大荔一线,唱腔接近蒲州梆子,叫东府秦腔、东路戏、同州梆子。西路流行于凤翔、宝鸡、岐山至陇县一带,称西路戏、西府秦腔。中路秦腔又称西安乱弹、西安梆子。南路流行于汉中、安康地区,叫南路秦腔、汉调桄桄。秦腔流入河东,形成蒲州梆子、代州梆子、上党梆子;流入山东为曹州梆子、青州梆子,流入河南西部为豫西梆子、南阳梆子,乐部为祥符调、河西调。唱腔为板式变化体,有安板(塌板,即慢板)、二六板(分摇板、带板)、代板、起板、滚板五类,另有花腔(彩腔)。分欢音、苦音。乐队分文、武场。脚色称“十三头纲子”,即四生、六旦、二净、一丑。传统剧目2700余个。《和氏璧》、《长坂坡》、《斩韩信》、《打銮骂驾》、《取洛阳》、《三娘教子》、《洞房》、《反洪州》、《双罗衫》、《三搜府》等,为群众喜闻乐见的行当戏。《还我河山》、《鸦片战纪》等辛亥革命之后的剧目,能痛砭时弊,宣扬爱国主义。抗日战争时期陕甘宁边区各剧团的《抓汉奸》、《中国魂》、《官逼民反》、《皖南事变》、《白毛女》等,实践了毛泽东文艺思想。

秦腔

戏曲剧种。流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地。源于陕甘一带的民间曲调和宋金元的铙鼓杂剧,形成于明代中叶。曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响,以梆子击节,音调高亢、激越,长于表现雄壮、悲愤的情绪。明末李自成起义军将“西调”(同州梆子)作为军戏。清乾隆年间有秦腔班社进北京演唱,使康熙年间的“秦优新声”、“复振于世”。“秦腔”流入河东为蒲州梆子、代州梆子、东路梆子(即上党梆子)、老梆子、河北梆子;入山东为曹州梆子、青州梆子等;入河南以西为豫西梆子、南阳梆子,以东为祥符调、河西调;在陕西分四路,有同州梆子 (东路秦腔)、西安乱弹 (中路秦腔)、西府秦腔、汉调桄桄 (南路秦腔,也叫汉调秦腔)。它们流派不同,风格各异,共有传统剧目四千七百多个。唱段务须偶句,奇数句的末字为仄声,偶句的末字为平声,并要协韵。唱词多为七字句和十字句。角色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等十三门,即所谓 “十三头纲子”、实有二十八类角色。板式分塌、滚、摇、代、尖五部,细分二十四类。曲牌(丝弦、唢呐)有二百余种,锣鼓谱五十多种。脸谱分十二类,眉眼、嘴、鼻、脑都有严格的规范与专门的画法。

秦腔

我国现存最古老剧种之一。源于陕甘一带的民间曲调与宋金元的铙鼓杂剧,形成于明代中叶,流行于陕西以及甘肃、宁夏、青海、新疆等地。陕西秦腔有同州梆子(东路秦腔)、西安乱弹(中路秦腔)、汉调桄桄(南路秦腔)和西府秦腔。其角色、唱腔、道白、板路、脸谱等门类自成体系。秦腔传统剧目4700多个,为各剧种之首。秦腔的角色分老旦、老生、须生、小生、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、大净、毛净、丑角等十几种 表演时要求用真嗓音演唱,保持了原始、豪放与粗犷的特点,所谓“唱戏吼起来”,正道出其唱腔特色,并由此成为关中八怪之一。秦腔的主要板式有慢板、二六板、代板、尖板、滚板等,保留曲牌300多个。

秦腔

现专指流行于陕西、甘肃、宁夏、青海等省地的梆子戏。源于山西、陕西、河南三角地带的民间曲调和宋金元的铙鼓杂剧,并曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响,逐步发展形成于明代中叶。以梆子击节,音调高亢、激越,擅长于表现雄壮、悲愤的情绪。明末李自成将同州梆子作为军戏。清代秦腔盛行全国各地,乾隆年间已有秦腔班社进北京演唱。早期秦腔(同州梆子)与早期山西梆子(蒲州梆子)同出一体,以“秦腔”(梆子腔)、“山陕梆子”、“乱弹”等名称盛行山、陕、豫各地,流传全国。“秦腔”流入河东为蒲州梆子、代州梆子、东路梆子(即上党梆子)、老梆子、河北梆子;流入山东为曹州梆子、青州梆子等;流入河南以西为豫西梆子、南阳梆子,以东为祥符调、河西调;在陕西分为东、西、中、南4路,有同州梆子(东路秦腔)、西安乱弹(中路秦腔)、西府秦腔、汉调桄桄(南路秦腔,或叫汉调秦腔)。现在东西两路基本上已被西安乱弹所代替。今流行于各地的梆子戏,均以行政区划分成较多剧种。流派不同,风格各异,共同传统剧目有2748本以上。唱腔分欢音(喜悦、爽快)和苦音(悲愤、凄凉)两类。属板式体(板式变化体)。主要板式有慢板(用鼓板起唱为“安板”,用锣鼓开起为“塌板”)、二六板、摇板、带板、代板、起板、尖板、滚板(纯哭音)。节奏分快、中、慢,另有花腔。唱词多为七字句和十字句。角色分四生(老生、须生、小生、幼生),六旦(老旦、正旦、武旦、小旦、花旦、媒旦),二净(大净、毛净),一丑等13门,实有28类角色。演员重唱,也重工架和特技表演。曲牌(丝弦、唢呐)有200余种,锣鼓谱50多种。乐队分文武场面,文场有板胡(呼胡)、月琴、三弦、京胡、笛子、唢呐、大号等;武场有锣鼓、铙钹、梆子、牙子、交子、水子等。鼓有干鼓、暴鼓、堂鼓、战鼓等,锣有钩锣(大锣)、手锣(小锣)、马锣、银锣等。脸谱分12类,眉、眼、嘴、鼻、脑都有严格的规范与专门的画法,自有特色。秦腔传统剧目多出自民间文人之手,题材广泛,内容丰富。如《八义图》、《春秋笔》、《长坂坡》、《临潼山》、《斩韩信》、《斩经堂》、《打銮骂驾》、《访白袍》、《三娘教子》、《洞房》、《双罗衫》、《三搜府》等。根据现实需要,创作、改编和演出大量现代戏和历史剧,如《还我山河》、《鸦片战纪》、《颐和园》、《抓壮丁》、《中国魂》、《三岔口》、《正气图》、《文天祥》、《游西湖》、《赵氏孤儿》、《西安事变》等。

秦腔qinqiɑnɡ

地方传统戏曲。又名乱弹、桄桄子、梆子腔。属板腔体,为境内主要剧种。秦腔以关中方言语音为基础,特别是泾河、渭河流域诸县的语音发声为正音。明代朱权《太和正音谱》载:“元代知音善歌者,三十六人中之首者卢纲,咸阳人,其音属宫而杂商,如神虎之啸风,雄而且壮,为当时之杰;腰鼓百面,以破苍蝇、蟋蟀之鸣,万无一敌。”又若演员吐字以泾阳、三原语言为标准。明正德五年(1510),武功康海组建戏班,演唱“康王腔”。清康熙年间(1661~1722),咸阳的秦腔班社已为数众多,如保符班、江乐班、华庆班、双才班等。乾隆时期(1736~1795)翰林院学士严长明(江苏人)宦游陕西,酷爱秦腔,所著《秦云撷英小谱》记载关中秦腔班社共有36个,并以礼泉、周至、渭南、大荔为四大流派。秦腔班社演出,不仅为当地人所钟爱,赴北京演出亦受欢迎,被称为“传情在无意之间”,“哑趣传神许擅长”。此时,演员白双儿、豌豆花和金坠子等随泾阳锦绣班演红西安城内。1912年,李桐轩、孙仁玉、范紫东和高培支等人,受辛亥革命影响,办起易俗社,并编写出《一字狱》等剧本。境内各县以易俗社为榜样,先后成立了高兴班(长武)、马家班(武功)、秦贵社(礼泉)、益民社(咸阳)、晓钟社(乾县)、新中社、明正社(三原)等演出团体。1937年中共陕西省委(驻泾阳县云阳镇)、关中工委(驻旬邑县马家堡)相继成立了七月剧团、关中剧团、关警剧团等,创作演出《大上当》《新教子》《十里塬》等新剧目,在唱腔、表演、舞美、服饰等方面都有创新。建国后,咸阳地区有专业剧团14个,创作了大批新剧目,涌现出众多名演员,如郭明霞、王麦兰、舒曼莉、马金仙、赵斌、王义民、昝金香等,新秀如赵改琴、王平、白萍、冯武耕、王亚萍、陈雪红等。这些演员均先后在西北、省、市会演大赛中获奖。据统计,咸阳市有市直戏曲团体3个,县秦腔剧团11个,共有演职人员1100余名。艺术创作人员30余名,演出本折戏目100余种。咸阳秦腔唱腔,分板式和彩腔两部分,每个部分均由苦音和欢音(又称花音)两种声腔体系组成。苦音腔是秦腔有别于其他剧种、最富特色的一种唱腔,演唱时激越、悲壮、深沉、高亢,表现出悲愤、痛恨、怀念、凄凉的感情。欢音腔则欢快、明朗、刚健,擅长表现喜悦、愉快的感情。

.jpg)

秦腔

戏曲剧种。源于陕西、甘肃及山西的民歌小曲和宋金元的铙鼓杂剧,曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响。以梆子击节,音调高亢、激越,擅于表现雄壮、悲愤的情绪。流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区,因陕西、甘肃一带古为秦地,故称秦腔或西秦腔。形成于明代中叶,乾隆年间西安地区有 “保符班” 等秦腔班子36个,有的班社进入北京演唱,使 “秦优新声” 在康熙年间 “复振于世”。秦腔在陕、甘一带又逐渐形成同州腔、醴泉腔、渭南腔、陇州腔等,在陕西发展为四路,有同州梆子、西安乱弹、西俯秦腔、汉调桄桄。它们流派不同,风格多样,共有传统剧目4000多个,常演剧目有 《八义图》、《和氏璧》、《玉虎坠》、《春秋笔》、《紫霞宫》、《惠风扇》 等。脚色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等十三门,又称 “十三头网子”。唱腔为板式变化体,唱词多为七字句或十字句。板式分塌、滚、摇、代、尖五部,细分二十四类。乐队分文武场面,一般为10个人左右。文场有二股弦、呼胡、笛、三弦、月琴、京胡、唢呐等,武场主要是锣鼓、铙钹、梆子等析击乐。20世纪著名的班社团体有易俗社、陕西省戏曲剧院等,著名艺人有十八红、党甘亭、刘立杰、王天民等,为秦腔发展作出了重要贡献。

秦腔

戏曲剧种。源于陕西、甘肃及山西的民歌小曲和宋金元的饶蚊杂剧,曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响。以梆子击节,音调高亢、激越,善于表现雄壮、悲愤的情绪。流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区,因陕西、甘肃一带古为秦地,故称秦腔或西秦腔。形成于明代中叶,乾隆年间西安地区有“保符班”等秦腔班子36个,有的班社进入北京演唱,使“秦优新声”在康熙年间“复振于世”。秦腔在陕、甘一带又逐渐形成同州腔、醴泉腔、渭南腔、陇州腔等,在陕西发展为四路,有同州梆子、西安乱弹、西俯秦腔、汉调桄桄。它们流派不同,风格多样,共有传统剧目4000多个,常演剧目有《八义图》、《和氏璧》、《玉虎坠》、《春秋笔》、《紫霞宫》、《惠风扇》等。角色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等十三门,又称“十三头网子”。唱腔为板式变化体,唱词多为七字句或十字句。板式分塌、滚、摇、代、尖五部,细分二十四类。乐队分文武场面,一般为10个人左右。文场有二股弦、呼胡、笛、三弦、月琴、京胡、唢呐等,武场主要是锣鼓、铙钹、梆子等打击乐。20世纪著名的班社团体有易俗社、陕西省戏曲剧院等,著名艺人有十八红、党甘亭、刘立杰、王天民等,为秦腔发展作出了重要贡献。

秦腔

戏曲剧种。又称 “乱弹”、梆子腔。在甘肃与本地小曲子戏相对称之为 “大戏”。作为一种戏剧形式,甘肃秦腔最早的演出活动记载,见于《甘肃通志》中的清代康熙年间。之后演出活动渐次广布各地,并形成了与陕西秦腔不同的特点。至清代乾隆年间甘肃秦腔逐渐形成了以庆阳、平凉为中心的 “东路”, 以天水、陇南为中心的 “南路”和以兰州为中心,西至河西、北至白银、靖远、南至岷县、临夏广大地区的 “中路”。其中 “中路”代表了甘肃秦腔的主流。其特点一是崇尚做派,讲究神韵、气势;二是注重功架、程式独特;三是善造气氛,强调技法;四是造型独特,妆扮神奇。其传统剧目十分丰富,已知的多达1 500多种, 甘肃省文化艺术研究所收藏有1 341种,其中清代抄本180种。秦腔音乐属板腔体,主要板式有二六板、慢板、代板、二导板、尖板、滚板6大类。除滚板纯为苦音外,其它都有欢音、苦音之分。甘肃秦腔在唱腔上的特点是音域较窄,旋律直朴,依甘肃方言行腔,多衬字虚词并多用鼻音,起板简单,另曲牌中佛曲、道曲、小曲比重多,有的曲牌为其它地方秦腔所无, 如 〔勾腔〕、〔回头望北番〕、〔凉州大开门〕、〔老达子小别家〕、〔道歌子〕等。打击乐更为火爆、冗繁。主奏乐器经历了月琴、二股弦、胡胡、板胡四个阶段。甘肃秦腔供奉的戏神是庄王,俗称童子爷,并十分尊敬社火和皮影。各路秦腔一致尊社火为祖, 皮影为舅。均与陕西等地秦腔习俗不同。

秦腔

戏曲剧种。又名“桄桄子”、“梆子腔”等,流行于陕西、甘肃、宁夏等地。一般认为,系由陕西、甘肃、山西一带的民歌小调发展而成。形成时间较早,在梆子腔系剧种中,称为“鼻祖”,对京剧及不少剧种的形成,起过重要作用。其唱腔因流行地区不同,分为东、西、南、中4支,东路秦腔也叫“同州梆子”,唱腔、乐音与蒲剧相同,其他3路,唱腔、音乐稍有差别。音乐属于板腔体,有[慢板]、[代板]等6种板式,除其中的[滚板],唱腔都有喜音、苦音区别。[滚板]属于哭诉、吟诵性唱腔,无板无眼,不讲韵辙,唱词有上、下5句。伴奏文武场有板胡 、二胡、爆鼓、锣钹等。管弦曲牌有200多支。有《两狼山》、《八义图》、《清风亭》等传统剧目3000多个。

秦腔

因陕西古称“秦”而得名,是流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地的最大戏曲剧种,又叫 “梆子腔”,俗称“桄桄子”(主要击节乐器为枣木梆子,击节时发出 “桄桄”之声)。它是在周秦祀典乐舞、傩,汉唐角抵、百戏、歌舞、参军戏的基础上,吸收当地民歌,经历代人民的创造逐步形成的。在陕西凤翔县南萧里村,邰怡家现藏明正德九年 (1514) “雍山老人藏”的《回荆州》木雕戏画和明万历年间(1573—1620)《钵中莲》传奇抄本中,有一段注明用[西秦腔二犯]唱腔演唱的唱词,说明秦腔在当时已形成并外传到其他地方。

清代乾隆年间(1736—1795)是秦腔的鼎盛时期。当时西安就有36个秦腔班社,如保符班、江东班、双赛班(一作双寨班)等。据“广州魁苍黎园饭碑记”记载,清乾隆二十七年(1762)广州就有昆乱合演唱秦腔的“太和班”。特别是秦腔名艺人魏长生及所率秦腔班社,于乾隆三十九年(1774)、四十四年(1779)两次进北京演出,引起“花雅”之争。尤其是第二次进京演出中,注意“演戏能随事自出新意”(张云崧《檐曝杂记》);唱腔“善于传情,最是动人倾听” (《都门记略》); 旦角化妆改“包头”为梳水头,应用发展了“踩跷”的舞蹈程式,剧词、音乐具备了“其词直质,虽妇孺亦能解;其音慷慨,血气为之动荡”(焦循《花部农谭》)等特点,一经登台便风靡京师,使不少戏曲班社出现了京、秦不分而以秦腔为主的局面。秦腔不仅传入山西、河北、河南、山东等地,又演遍了江、浙、闽、广、四川、云南、贵州等 (1781年《江西巡抚都硕复奏遵旨查办戏剧违碍字句》)。流行于广东海丰、陆丰等地的支派“西秦戏”,清末还到新加坡、印尼等地演出。

秦腔

戏曲剧种之一。一般认为是明中叶在陕西省、甘肃省一带的民歌小曲、弦索调演变而成。陕西、甘肃一带古为秦地,故称秦腔或西秦腔。主要流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区。其音乐唱腔为板腔体,以梆子按节拍,音调激越高亢。明末清初流传南北各地,对许多剧种都有不同程度的影响,成为梆子腔系腔的代表剧种。流行于陕西省的秦腔,又分为西安乱弹、同州梆子、西府秦腔和汉调桄桄等流派。行当分四生、六旦、二净、一丑,共十三门,又称 “十三头网子” 。抗日战争时期,陕甘宁边区的文艺工作者曾运用秦腔,创作演出了 《血泪仇》等现代戏,对戏曲表现现实生活,进行了有益的革新尝试。秦腔的传统剧目,题材广泛,内容丰富,约有2700多本。经过整理改编的传统剧目主要有 《游龟山》 、《游西湖》 、《赵氏孤儿》 、《三滴血》 、《火焰驹》等,新编演的剧目有 《西安事变》 、《海瑞训 “虎”》、《月照新人》等。《三滴血》、《火焰驹》已摄制成影片。著名演员先后有王喜儿、陈雨农、麻子红、王天民、李正敏、苏育民、刘毓中等。

秦 腔