窣堵波

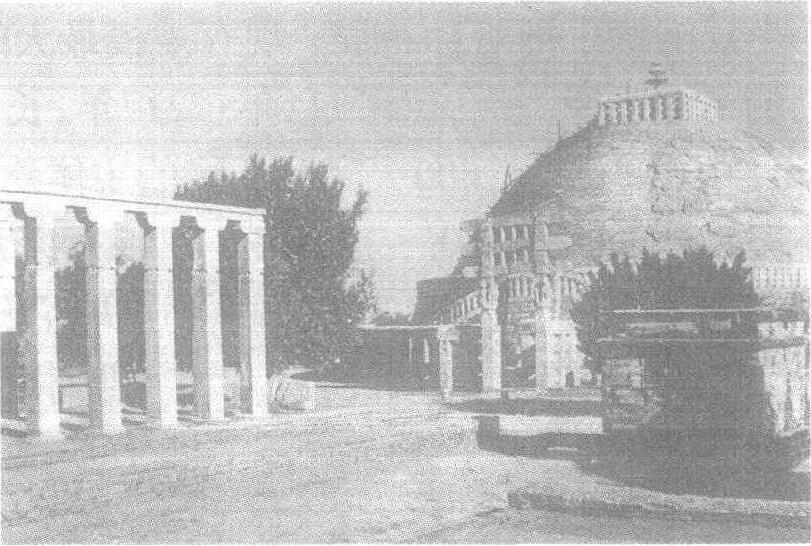

印度语 “坟”或“宗庙” 的音译,是用于瘗埋佛陀或圣徒骨骸的佛教建筑。印度的窣堵波是由台基、覆钵、宝匣、相轮四部分组成的实心建筑,随佛教传入中国后,演化为由地宫、塔基、塔身、塔顶和塔刹组成的佛塔,在中国简称“塔”,又常称为“佛图”、“浮屠”、“浮图”等。现存最大的位于印度中部的桑奇地窣堵波,建于公元前250年,形状如一个倒扣的碗(覆钵),底边直径32m,高12.8m,建在4.3m高的圆形基座上,覆钵顶部是石柱构成的方形围栏,围着 一座叫佛邸的亭子,半球形覆钵表面贴 一层红色砂石板,单纯浑朴,完整统一,围绕窣堵波有一圈石栏杆,四面各有一座高10m的石门,表面均模仿木结构的形式,门上布满描写佛祖事迹的圆雕,刻画细腻,轮廓丰富而纤巧,反映了木构建筑的传统形式的影响。

窣堵波

窣堵波

印度佛教中瘗埋佛陀和圣徒骸骨的地方。半球形建筑。同世界许多早期的坟墓形制一样,脱胎于住宅。因印度北方古代的住宅是竹编泥抹的半球形建筑,因此为半球形。最大的窣堵波位于桑契,约建于公元前250年。半球直径32 m,高12.8 m,立于高4.3 m有栏杆的圆形台基上。台基直径36.6 m,外设1栏杆形石墙,高3.3 m,四面正中各设石门1道,门高10 m。半球体为砖砌,表面饰红色砂石。立柱间横排了3根石料;立柱顶部4条石连接成1个环。窣堵波的石墙、石门反映了建筑的基本特征。整个建筑尺度巨大。主体建筑形制较原始,浑朴。四周栏杆、门,轮廓复杂,与主体建筑形成鲜明对比。