米勒1814—1875J·F·Millet

法国画家。出生在诺曼底海边荒僻的格鲁奇村的农家,从小就帮助父亲在田里劳动,到了18岁,才开始学习绘画。1837年他获瑟堡市的奖学金去巴黎,进了德拉洛虚的画室。1840年在沙龙展出作品。米勒早期创作多是描写女人体或宗教题材。1849年以后,他住在巴比松进行创作。在巴比松,他与柯罗、卢梭、迪亚兹、德康、丢普莱等经常往来,以至被称作所谓巴比松派的一员。但他的兴趣不是描绘风景,而是对农民寄以深深的同情,描绘他们的生活。米勒有着虔诚的信仰,喜爱文学,这种态度在他的创作中也能看出来。如在《晚钟》(见彩色图版)、《拾穗》中所提出的问题,发表当时就牵动众人之心。在题材内容上也具有文学性因素。还有描绘贫苦农民的素描和色粉笔画,同样显示出强烈的现实主义精神。米勒死于巴比松,和他的好友卢梭葬在一起。

米勒1814—1875MileJ·F·Millet

法国画家,生于诺曼底农民家庭。18岁前务农,1833年到瑟堡开始从艺,1837年获一笔奖学金赴巴黎深造,曾拜学院派画家德拉罗虚为师。早期作品多为宗教画和肖像画。40年代末他迁至巴比松时,受友人卢梭的影响,开始把创作的注意力转到农村题材及风景上,并以农民之子的深厚感情,赞美了劳动人民的勤劳与纯朴,歌颂了劳动的价值,也在某种程度上揭露了不平等的社会制度。从而成为写实主义画派创始人之一。其笔下的农民形象之所以有如此大的感染力,主要是由于他的作品有浓郁的生活气息和文学性趣味,造型朴实浑厚,色彩单纯无华。其艺术对后人如荷兰画家凡高影响很大。代表作品有《拾穗者》、《牧羊女》(见彩色图版)、《晚钟》等。

米勒

美国作家,1915年生于纽约一个商人家庭。中学毕业后就开始工作,后进入密执安大学学习,同时开始了戏剧创作。米勒认为戏剧应反映社会现实生活,反对戏剧的商业化。1947年他因剧本《全是我的儿子》而一举成名。写二战时一家工厂老板生产的飞机零件不合格,结果飞机失事,21名飞行员全部丧生,这里面也有他自己的儿子。他受到良心的谴责,最后自尽。剧本 《推销员之死》使他获得极高声誉。一个推销员辛苦工作几十年,结果因年老被老板辞退,精神上深受打击,被称为 “一枚巧妙地埋藏在美国精神大厦下的定时炸弹”。米勒的剧作还有: 《炼狱》、《两个星期一的回忆》、《桥头眺望》、《堕落之后》、《维希事件》、《美国时钟》,短篇小说集 《我不再需要你》,电影剧本 《不合时宜的人》等,还写有戏剧评论。

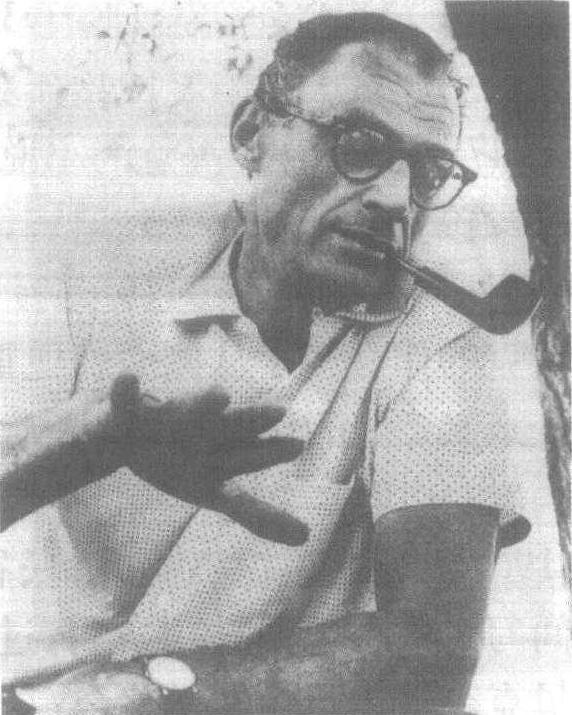

阿瑟·米勒像

米勒1814—1875Jean Francois Millet

法国画家。巴比松画派的代表人物。1849年后定居巴黎南郊巴比松村,长期接触农民,主要作品都自此产生。画风质朴、凝重,富有抒情意味。作品大多表现了农民勤劳朴实的形象,歌颂他们淳朴的性格,揭露了剥削制度的残酷。在贫困中度过一生,直到晚年以后,他和他的作品才被人们理解和重视。作品有《播种者》、《拾穗者》等。

米勒1915——

美国戏剧家,被认为是美国在20世纪最杰出的戏剧家之一。他的处女作是《最幸运的人》。他的成名作完成于1947年的《全是我的儿子》,写一个生产劣质军用物资的制造商。使他赢得1949年普利策奖的《推销员之死》,写一个小人物被虚伪的价值观念所毁灭的故事,使他成为一流美国戏剧家之列。1953年的剧作《炼狱》以1692年巫婆审判案历史题材,影射了他所深恶痛绝的美国50年代的政治迫害运动,该剧历演不衰。以后创作的剧本还有《桥头眺望》、《两个星期一的回忆》、《代价》等。他的作品主题全是刻划人的关系。但早期的作品主要反映个人与外界环境的关系,体现需要以自知之明作为与现实妥协的方法,后期作品则反映人与人之间的关系为主。

米勒

米勒 (1814—1875),法国画家。出生在诺曼底海边荒僻的格鲁奇村的农家。从小就帮助父亲在田里劳动,到了18岁,才开始习画。1837年他获瑟堡市的奖学金去巴黎,进了德拉洛虚的画室。1840年在沙龙展出作品。米勒早期创作多是描写女人体或宗教题材。1849年以后,他住在巴比松进行创作。在巴比松,他与柯罗、卢梭、迪亚兹、德廉、丢普莱特等经常往来,以至被称作所谓巴比松派的一员。但他的兴趣不是描绘风景,而是对农民寄以深深的同情,描绘他们的生活,他的作品具有浓厚的生活气息。正因如此,人们常常称他为 “农民的画家”。

《拾穗者》 和 《晚钟》 是他定居巴比松村后创作的两幅重要作品。现撮其要,加以说明: 《拾穗者》 描绘的是一个秋日,三个农妇在刚收割完的田里拾麦穗的情景。整个作品的表现手法极为简练朴实,晴朗的天空和金黄色的麦地显得十分和谐,丰富的色彩统一在柔和的调子中。三个拾穗的农妇,具有古典雕刻的庄重美,虽然她们的身体相貌、面貌表情并不清楚,但是,看起来又总觉得这些人物栩栩如生,有自己的性格特征。这主要是因为米勒把握住了各种特定条件下的典型动作和细微的变化,并用雕刻家的手法,追求纪念碑式人物造型的结果,这种表现手法包含着丰富的而且是深刻的思想意义。《晚钟》它描绘了正在田野劳动的一对贫苦农民夫妇,当傍晚时刻听到远处传来的教堂钟声,他们默默地祈祷。黄昏降临前的寂静,落日柔和的余晖,原野上冉冉升起的烟雾,这一切把傍晚时分的农村景色描绘得非常亲切而又富有诗意,整个作品都回荡着音乐的旋律。但是米勒所要表现的主要是受宗教束缚的农民安于自己被剥削的命运,他对这两位沉默着的农民寄予无限的同情。

米勒

米勒(1814—1875),法国画家。出生在诺曼底海边荒僻的格鲁奇村的农家。从小就帮助父亲在田里劳动,到了18岁,才开始习画。1837年他获瑟堡市的奖学金去巴黎,进了德拉洛虚的画室。1840年在沙龙展出作品。米勒早期创作多是描写女人体或宗教题材。1849年以后,他住在巴比松进行创作。在巴比松,他与柯罗、卢梭、迪亚兹、德廉、丢普莱特等经常往来,以至被称作所谓巴比松派的一员。但他的兴趣不是描绘风景,而是对农民寄以深深的同情,描绘他们的生活,他的作品具有浓厚的生活气息。正因如此,人们常常称他为“农民的画家”。

《拾穗者》和《晚钟》是他定居巴比松村后创作的两幅重要作品。《拾穗者》描绘的是一个秋日,三个农妇在刚收割完的田里拾麦穗的情景。整个作品的表现手法极为简练朴实,晴朗的天空和金黄色的麦地显得十分和谐,丰富的色彩统一在柔和的调子中。三个拾穗的农妇,具有古典雕刻的庄重美,虽然她们的身体相貌、面貌表情并不清楚,但是,看起来又总觉得这些人物栩栩如生,有自己的性格特征。这主要是因为米勒把握住了各种特定条件下的典型动作和细微的变化,并用雕刻家的手法,追求纪念碑式人物造型的结果,这种表现手法包含着丰富的而且是深刻的思想意义。《晚钟》描绘了正在田野劳动的一对贫苦农民夫妇,当傍晚时刻听到远处传来的教堂钟声,他们默默地祈祷。黄昏降临前的寂静,落日柔和的余晖,原野上冉冉升起的烟雾,这一切把傍晚时分的农村景色描绘得非常亲切而又富有诗意,整个作品都回荡着音乐的旋律。但是米勒所要表现的主要是受宗教束缚的农民安于自己被剥削的命运,他对这两位沉默着的农民寄予无限的同情。

米勒

德国戏剧家。1929年1月9日生于德国的萨克逊。1950年起,先在《星期日》报纸当记者。1953年在《新德意志文学》杂志当编辑,发表的早期文学作品包括诗歌、小说、戏剧。1959年开始成为专业作家。在50年代末,他和妻子英格·米勒一起创作了《校样》和《压低工资的人》两个剧本。1961年他的剧本《迁居的女人或乡村生活》首演。他早期的作品里有明显的布莱希特的风格。他的主要作品还有根据古希腊悲剧改写的剧本《俄底浦斯暴君》(1967)、《普罗米修斯》(1968)、根据莎士比亚的同名悲剧改写的《麦克白》(1972)、根据苏联著名作家革拉特柯夫的同名小说改编的剧本《士敏土》(《水泥》)(1973)、反映法西斯时期人们扭曲的心灵的剧本《战役》(1974)以及反映法西斯末日的剧本《日尔曼妮亚在柏林之死》(1977)、《弗拉基米尔·马雅可夫斯基的悲剧》(1983)。1959年曾经和妻子英格·米勒一起获得亨利希·曼奖金,1964年获得埃里希·魏纳特奖章,1975年获得莱辛奖金,1979年获得弥尔海默戏剧家奖金。

米勒

美国戏剧家。1915年10月17日生。1935年进入密歇根大学,在那里两次获得剧本创作奖。1938年毕业后,返回纽约加入联邦戏剧计划组织,1944年他的《福星高照》在百老汇上演,并未引起注意。使他一举成名的是《都是我的儿子》(1947),并获得纽约剧评界奖。《推销员之死》(1949)上演724场,大受欢迎,被公认为最优秀的现代剧作,并获得了普利策奖,它在百老汇连续上演了很长时间,在近40年中,美国各地和世界各国都不断有剧团上演这个戏。1953年,根据1692年发生于马萨诸塞州叶萨拉姆的一桩迫害无辜的历史事件写出了《炼狱》,其政治喻意震动了朝野,顿时成为麦卡锡非美活动调查的重要对象。在此期间他根据个人的生活经历和体会写了《桥头眺望》(1955)、《两个星期一的回忆》(1955)和电影剧本《乱点鸳鸯谱》(1961)。60年代,他最成功的剧作是《堕落之后》(1964),他具有强烈的自传色彩和新颖的表现手法,受到高度评价。他的其他作品还有反法西斯的《维希事件》(1965)、心理分析剧《代价》(1968)、喜剧《创造世界及其他》(1972)和反应经济大萧条时期的美国社会的《美国钟》(1980)等。1956年获密执安大学荣誉文学博士,1958年获美国文学艺术研究院金质戏剧奖。2005年2月10日去世。

米勒1814—1875Millet,Jean Frangois

法国画家,出身农家。后半生的27年定居巴比松村,边耕作边创作,很多重要作品在此产生。作品多以农民生活为题材,充满了人情味,令人感到亲切。他的画面没有过多的人物,单纯明确而有力,如《晚钟》、《倚锄的男子》,动作虽处于静止状态,但人物的内在力却紧紧地吸引了观者。画风含蓄、浑厚、凝重,具有诗一般的抒情气氛。他的作品不为当时资产阶级所赏识,直至晚年,才引起人们的重视。作品还有:《拾穗》、《喂小鸟儿》等。