糖酵解tangjiaojie

指1分子葡萄糖(含6个碳原子)酶促降解成2分子丙酮酸(含3个碳原子)的过程,共包括10步连续的酶促反应。酵解是在动植物和许多

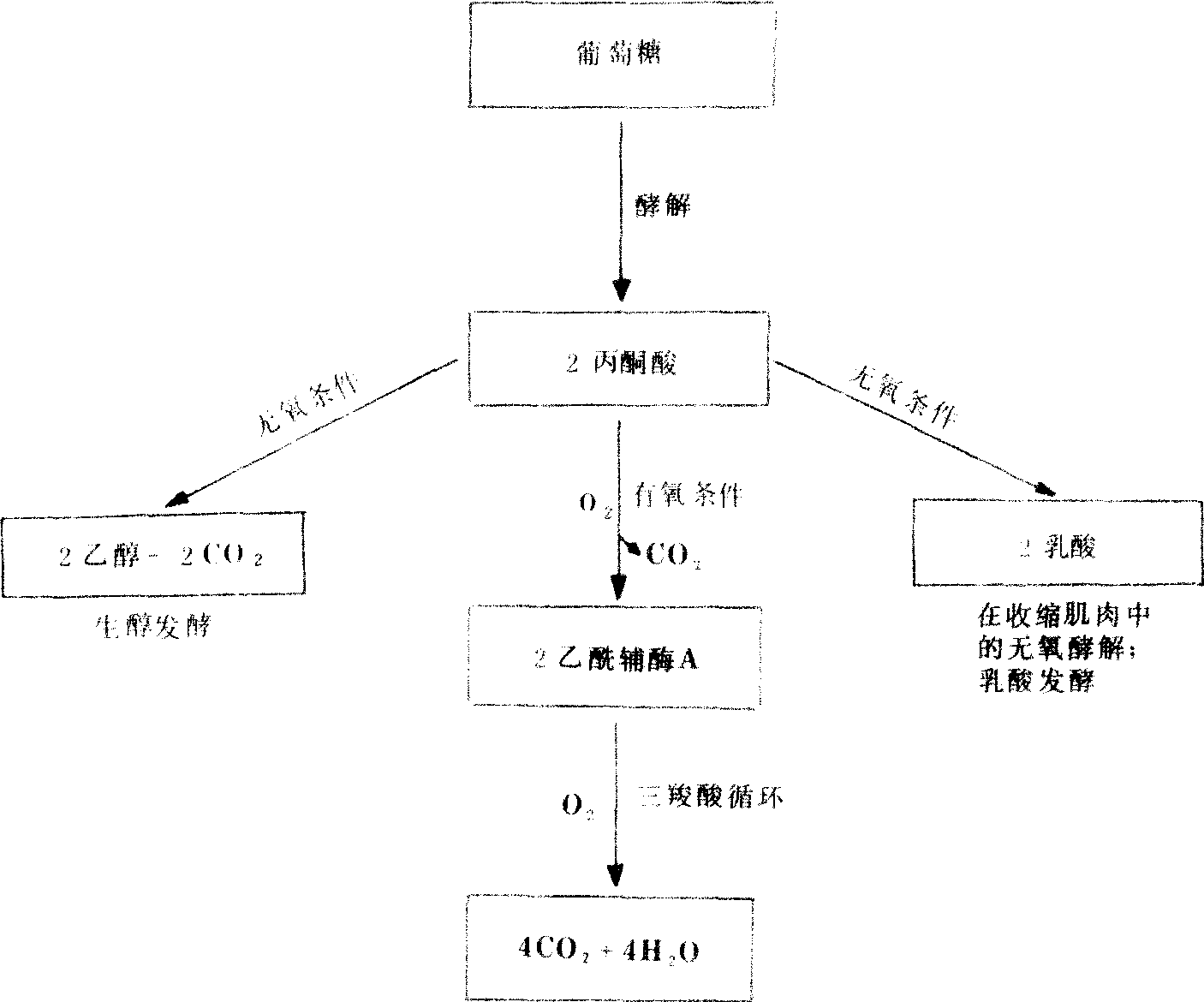

图531 酵解终产物丙酮酸的分解代谢途径,依生物和代谢条件的不同而变化

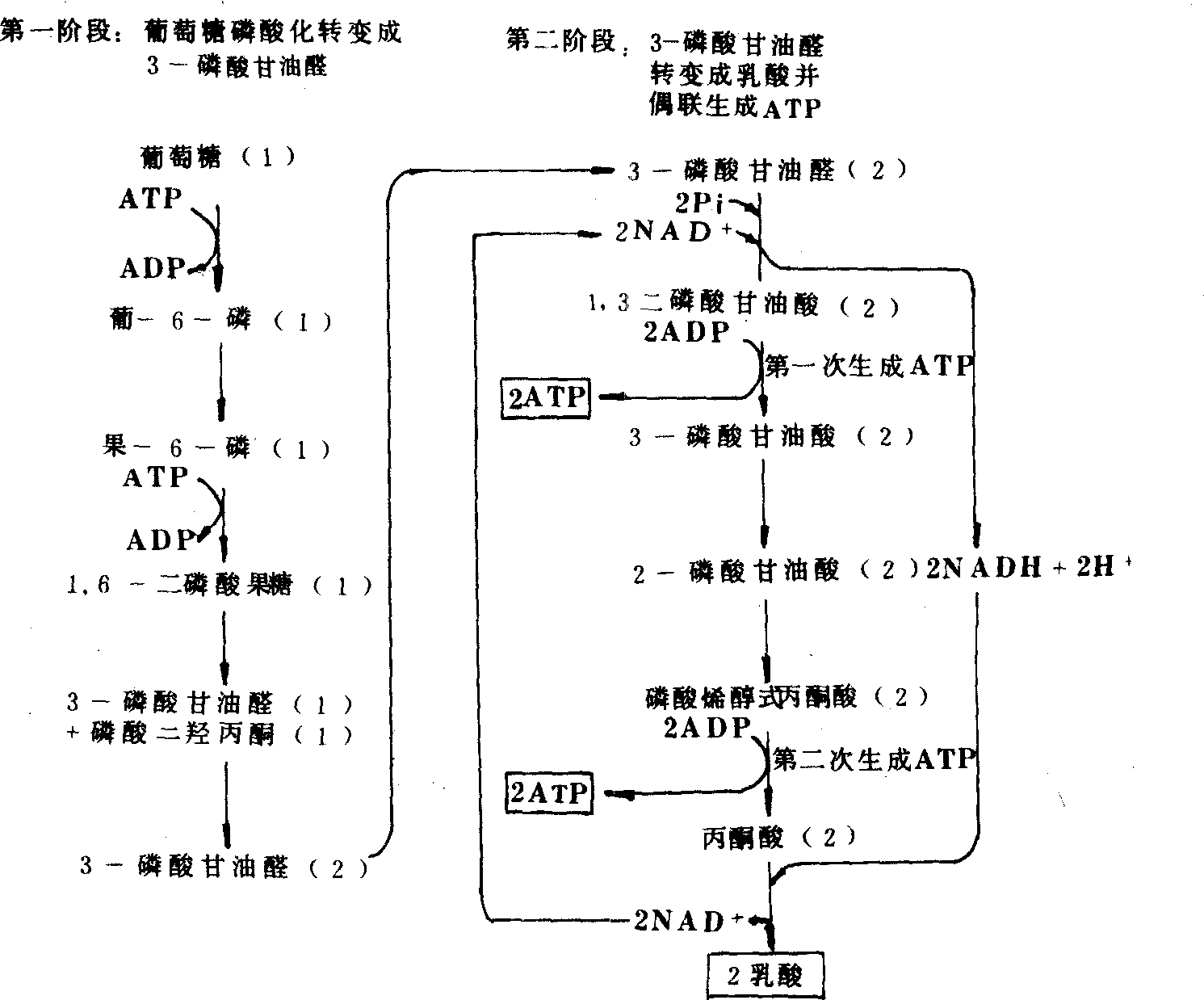

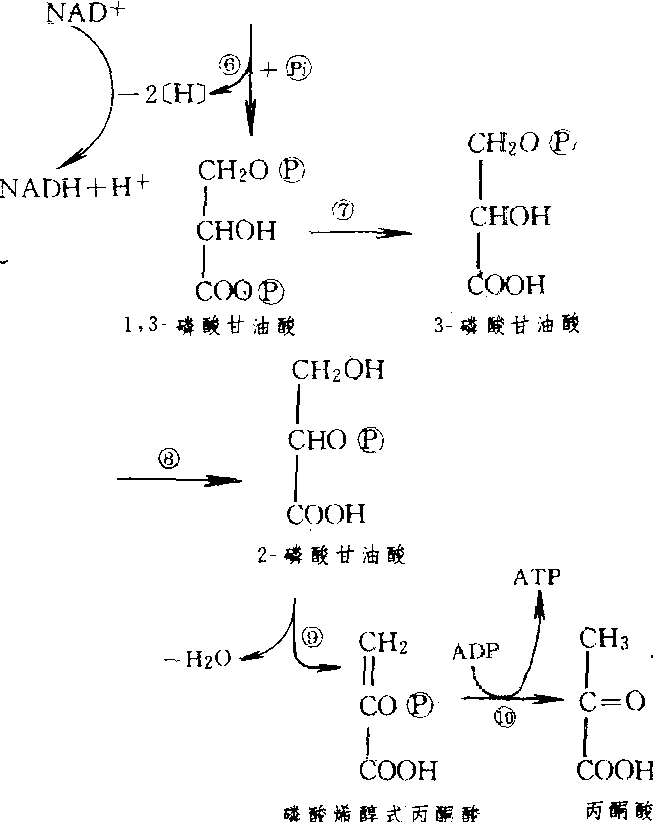

微生物中普遍存在的糖分解代谢途径。不同物种的糖酵解过程的差异,仅在于其速度的调节方式和产物丙酮酸如何进一步代谢。酵解后,丙酮酸有3条重要去路。在需氧生物中,酵解仅是葡萄糖彻底氧化分解生成CO2和水的最初阶段。酵解生成的丙酮酸进一步氧化,经以CO2的形式丢失其羧基,转变成乙酰辅酶A的乙酰基。随后在分子氧的参与下,乙酰基经三羧酸循环彻底氧化成CO2和H2O。这是需氧的动植物细胞中丙酮酸的分解代谢途径。丙酮酸的第2条代谢途径是还原成乳酸。当某些动物组织必须在无氧的条件下完成其功能时(特别是强烈收缩的骨骼肌),由于缺氧,从葡萄糖生成的丙酮酸不能进一步氧化,便还原成乳酸。这个过程叫做无氧酵解,是骨骼肌强烈活动时的重要三磷酸腺苷(ATP)来源。乳酸也是进行乳酸发酵的厌氧微生物的酵解产物,是乳酸菌引起牛奶变酸和发酵制成的泡菜有淡酸味道的原因。丙酮酸的第3条主要代谢途径是生成乙醇。在啤洒酵母等微生物中,葡萄糖酵解产生的丙酮酸在无氧条件下转变成乙醇和CO2,这个过程叫做生醇发酵或酒精发酵。发酵是一个普通的词,表示生物为获取ATP所进行的葡萄糖或其他有机营养物的无氧分解,因物种不同而生成不同的产物。因为生物首先在缺少氧气的大气中出现,葡萄糖的无氧分解是从有机燃料分子获取能量的生物机制中最古老的类型。葡萄糖分子蕴藏很多能量,是大多数生物的主要能源物质。葡萄糖彻底氧化分解成CO2和水可产生能量686千卡/摩尔,而酵解产生3碳化合物丙酮酸或乳酸,所产生的能量有限。每摩尔葡萄糖经无氧酵解生成乳酸,仅释放能量47千卡,占总能量的(47/686)6.9%。酵解作用与二磷酸腺苷(ADP)与磷酸(Pi)生成三磷酸腺苷(ATP)的反应偶联,葡萄糖分解所释放的能量,除一部分以热能的形式散失外(可以维持体温),其他转化为ATP的形式才能作功,为机体所利用。以葡萄糖分解产生乳酸为例,整个无氧酵解过程可分为两个阶段。第1阶段的结果是:含6个碳原子的葡萄糖转变成2分子的3-磷酸甘油醛(含3个碳),在这个阶段中糖磷酸化时消耗ATP。第2个阶段是:3-磷酸甘油醛转变成乳酸。这个阶段与生成ATP的反应偶联,有两步反应产生ATP;还有一步脱氢反应,产生还原型的

图532 无氧酵解的两个阶段

(括号内数字表示参加反应的分子数目,葡-6-磷即6-磷酸葡萄糖,果-6-磷即6-磷酸果糖)

烟酰胺腺嘌呤二核苷酸NADH+H+。此辅酶用于丙酮酸还原成乳酸的反应中,本身转变成氧化型(NAD+)。总的平衡方程式是:葡萄糖+2Pi+2ADP→2乳酸+2ATP+2H2O,即在每分子葡萄糖转变成2分子乳酸的过程中净生成2分子ATP,这个过程虽包含一个脱氢反应,但整个过程可在无氧条件下进行。在有氧情况下,丙酮酸不还原成乳酸而是进一步氧化分解;酵解过程所产生的NADH+H+通过呼吸链将氢传递给氧,可多产生(2×3)=6个ATP分子。虽然无氧酵解产生的能量较少,葡萄糖分解到乳酸阶段并不是浪费,而是不经过氧化反应,就能从葡萄糖获取自由能的成功手段;它可以完成独特的功能,特别在某些动物的肌肉活动中非常重要。肌肉收缩后扩散入血的乳酸,在恢复期内,可在肝中再转变成血糖重新利用。大多数骨骼肌含有红纤维和白纤维两种纤维。白纤维的收缩速度很快,含有的线粒体较少,主要从糖的无氧酵解获得能量;因此只能作短期的、高速度的功。与此相反,红纤维收缩较慢,富含线粒体,主要通过能源物质的有氧氧化来得到能量,有持久的活性。家火鸡的飞肌几乎全由白纤维组成,只能作极短时间的飞行。马的腿肌主要含红纤维,能长期奔跑。一般说,小动物的循环系统能快速地向其肌肉输送足够的氧,以避免在无氧的条件下利用肌糖原。如候鸟作长距离高速飞行,中途也不休息。许多中等大小、善跑动物的红肌中,也有必要的需氧代谢,较大的动物一般在正常的环境中动作迟缓,遇到意外事故时才有激烈的肌肉活动。因为其血液循环不能供应维持肌肉有氧代谢所需的氧。如鳄鱼平时又懒又迟钝,可是当受刺激时能在一眨眼间发起袭击,用有力的尾巴猛抽。在这种快速的意外动作中,从贮量不多的肌糖原无氧酵解获取能量,事后需要许多小时的休息或恢复期,以再合成肌糖原和清除肌肉和体液中积累的高浓度乳酸。对于人类来说,突发的肌肉活动,如100米短跑,也主要依靠肌糖原的无氧酵解。短跑时糖酵解的速度可增加达1000倍左右。高速度的酵解在短期内可为短跑者提供足够的能量。按肌糖原完全耗尽计算,可维持全速短跑80秒,但实际上全速短跑持续时间最多不超过20秒,说明肌糖原仅消耗不到一半。跑后要休息到呼吸速度恢复正常才意味着积累的乳酸已清除,肌糖原也达到正常的贮量。一个训练有素的运动员在100米跑后只需要不到半小时的恢复期。有时糖酵解专指糖的无氧酵解。

糖酵解glycolysis

糖在生物体内无氧降解为丙酮酸的一系列反应。又称EMP途径(Embden-Meyerhof-Parnas Pathway)。糖酵解是除蓝绿藻外一切生物体共同的糖代谢途径。一分子葡萄糖经糖酵解生成2分子丙酮酸,同时得到2分子腺苷三磷酸(ATP)和2分子还原态烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)。在无氧条件下,丙酮酸进行乳酸发酵或乙醇发酵,被NADH直接还原为乳酸或脱羧还原为乙醇。在有氧条件下,则进入三羧酸循环继续氧化,NADH在呼吸电子链中通过氧化磷酸化作用生成ATP。

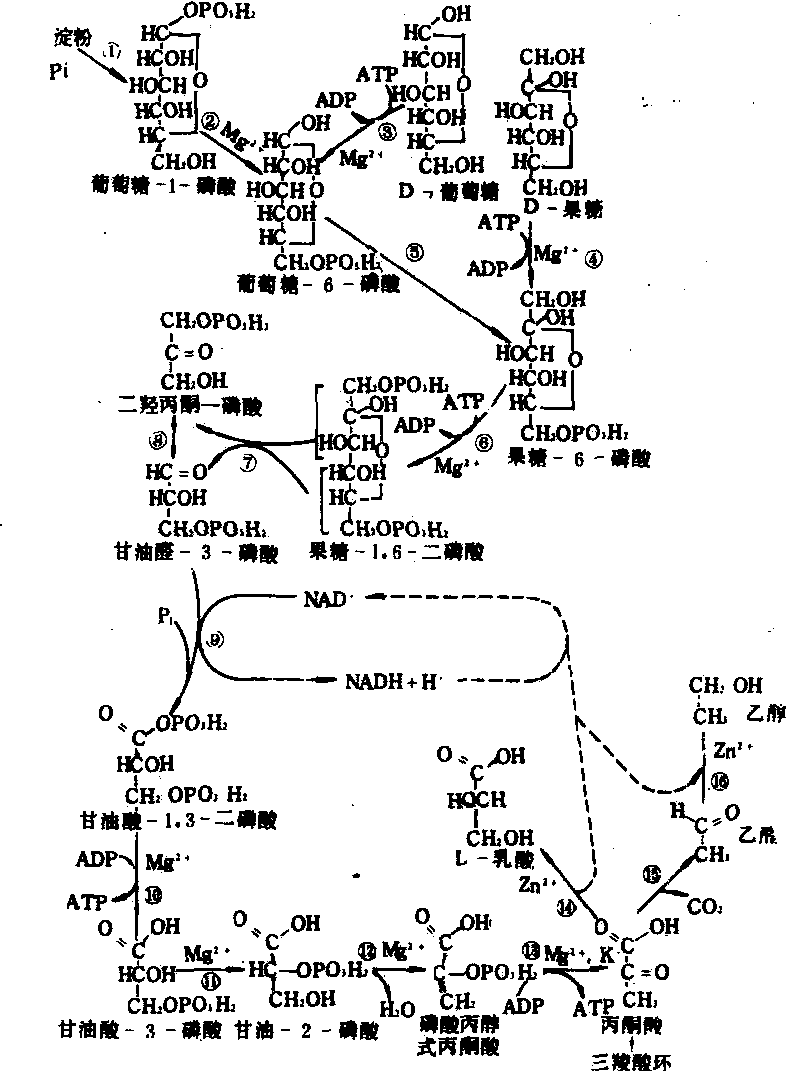

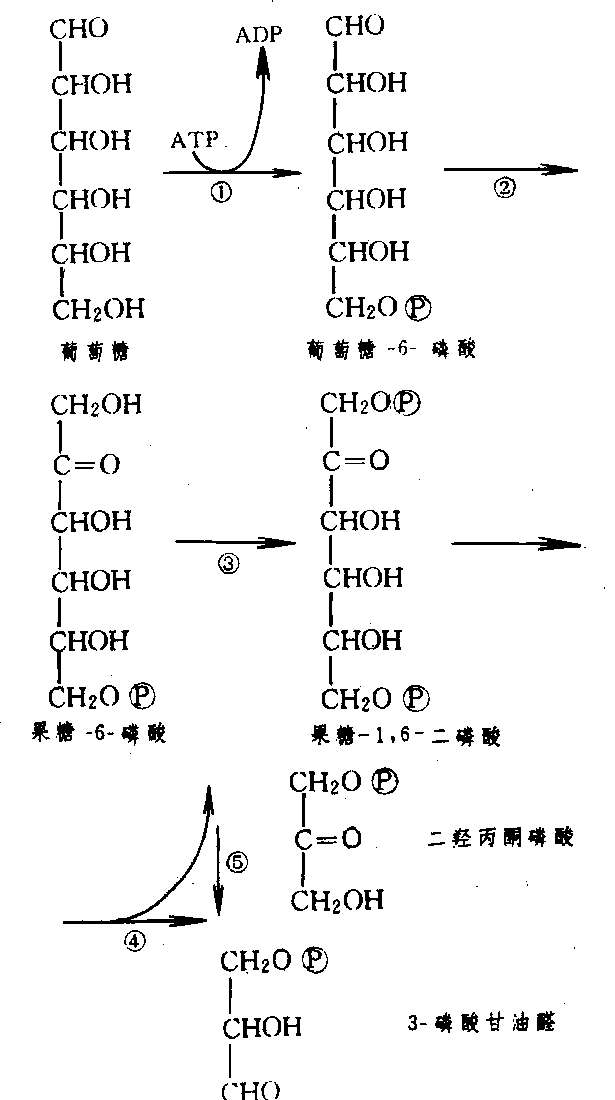

化学历程 糖酵解的起始物质可以是淀粉或糖原,也可以是葡萄糖或果糖。如果是淀粉或糖原须先降解为葡糖-1-磷酸。糖酵解的化学历程(见图)可分为三个步骤:❶从一分子己糖形成2分子磷酸丙糖(甘油醛-3-磷酸和磷酸二羟丙酮)。在此步骤消耗2分子ATP。

❷磷酸丙糖脱氢变成2-磷酸甘油酸。在此过程氧化态烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)被还原为NADH。并且每分子磷酸丙糖可产生一分子ATP。

❸2-磷酸甘油酸经过磷酸烯醇丙酮酸转变为丙酮酸。每形成一分子丙酮酸可产生一分子ATP。

糖 酵 解 途 径

总结整个糖酵解过程,如起始物质为己糖,总反应式为:

如起始物质为淀粉或糖原,总反应式为:

调控和生理意义 果糖-6-磷酸激酶和丙酮酸激酶是调节糖酵解的两个关键酶。前者是糖酵解速率的主要调节者,它被高浓度ATP所抑制,被ADP和Mg2+所活化,它的产物二磷酸果糖能活化丙酮酸激酶。后者被多种阳离子(Mg2+,K+)和ADP激活,受钙离子、ATP和柠檬酸的抑制。此外,糖酵解还可通过巴斯德效应来调节。

糖酵解的生理意义一为提供ATP,以满足各需能生理过程的需要,糖酵解除能通过底物水平磷酸化直接形成ATP外,生成的NADH在线粒体中又可通过氧化磷酸化产生ATP;二为提供生物合成反应所需的原料,糖酵解形成的一系列中间产物可参与植物体内其他代谢途径,合成植物需要的物质,如磷酸烯醇丙酮酸是合成莽草酸的重要原料,通过莽草酸可合成各种芳香族化合物,丙酮酸则是合成脂肪酸和萜类的原料。

巴斯德效应 指分子氧抑制乙醇发酵的现象,由巴斯德(L. Pasteur,1860年)所首先发现。乙醇发酵和乳酸发酵的正常进行都需要NAD和NADH的周转。当甘油醛-3-磷酸氧化为1,3-双磷酸甘油酸时,NAD被还原为NADH;而当丙酮酸被还原为乳酸或乙醛被还原为乙醇时,NADH又被氧化为NAD。这样周而复始。酵解作用得以连续进行。在有氧条件下NADH进入线粒体不断被氧化,丙酮酸或乙醛的还原受遏,发酵作用停止。供氧条件会影响糖酵解速度,因为调节糖酵解的果糖-6-磷酸激酶和丙酮酸激酶均受ATP的抑制,而被ADP所活化。在有氧条件下ADP浓度降低而ATP和柠檬酸浓度提高,因此这两种酶的活性都受到抑制,从而减慢了糖酵解速度。

糖酵解glycolysis

又称EMP途径。生物体内由葡萄糖降解为丙酮酸的一系列反应。在细胞质中进行。除蓝绿藻外,它是一切生物体内有氧和无氧条件下共同的糖代谢途径。起始物质是葡萄糖(或淀粉和糖元),1分子葡萄糖经糖酵解生成2分子丙酮酸、2分子三磷酸腺苷(ATP)和2分子还原态二磷酸

糖酵解途径

(P)磷酸根;(R)无机磷酸

❶己糖激酶

❷葡萄糖磷酸异构酶

❸6-磷酸果糖激酶

❹果糖二磷酸醛缩酶

❺磷酸丙糖异构酶

❻磷酸甘油醛脱氢酶

❼磷酸甘油激酶

❽磷酸甘油酸激酶变位酶

❾烯醇化酶

❿丙酮酸激酶