维生素Kweishengsu K

脂溶性维生素。生理上与凝血作用有关。维生素K对热稳定,但易被光和碱破坏。维生素K的生理功能主要是促进肝脏生成凝血酶原 (凝血因子Ⅱ),它还调节凝血因子Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的形成。维生素K缺乏,血液凝结时间延长,严重时可发生自发性出血,或轻伤后渗血不止。表现为皮肤、粘膜出现瘀斑瘀点,鼻、齿龈、眼结膜亦可见出血。新生儿脐部可渗血,消化道、泌尿道均可见出血,甚至发生颅内出血。维生素K主要来源于绿叶蔬菜,其次为豆类、肝等食物。肠道内大肠杆菌能合成维生素K,人体能将其部分利用。新生儿肠道缺少合成维生素K的细菌,血液中凝血酶原仅为成年人的20%。围产期为防止新生儿缺乏维生素K,可给孕妇或初生婴儿补充维生素K。患有胆道梗阻(婴儿肝炎、胆道闭锁等),肠内缺乏胆汁,脂肪吸收不良,易致维生素K吸收障碍。肠道疾病,如长期迁延不愈的腹泻、脂肪痢等,也有可能引起维生素K缺乏。长期或大量服用广谱抗菌素,抑制了肠道细菌的生长繁殖,可致维生素K的合成减少。

维生素K

见“医药卫生”中的“维生素K”。

维生素K

促凝血药。其脂溶性的分K1、K2。水溶性的分K3、K4,是人工合成品。肝脏利用维生素K合成凝血酶原而发挥凝血作用。用于治疗阻塞性黄疸,某些慢性腹泻,早产儿、新生儿出血或其它原因导致凝血酶原过低而出血。参见“农业”中的“维生素K”。

维生素Kvitamin K

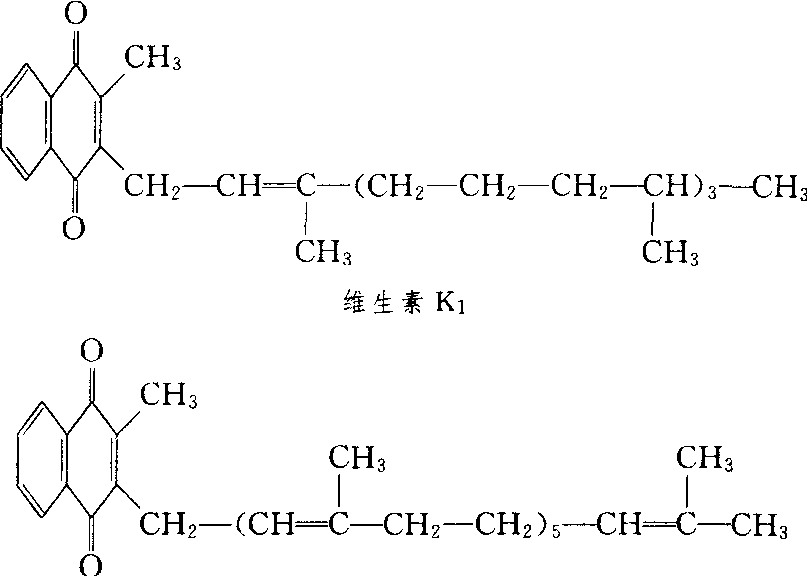

又称凝血维生素。一类2-甲基-1,4-萘醌的衍生物。有K1、K2、K3等几种。其中K1(2-甲基-3-叶黄烯基-1,4-萘醌)和K2(2-甲基-3-二法呢基-1,4-萘醌)为天然物质,K3(2-甲基-1,4-萘醌)等为人工合成产物。鲜黄色,溶于脂性溶剂,耐热,但易被光破坏。能促进肝脏合成凝血酶原,调节凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成,从而加速血液凝固。另外,在细胞内对葡萄糖磷酸化起重要作用。在某些细菌(如分枝杆菌)内,可作呼吸链的组分。缺乏后,凝血时间延长,故在有创伤时,会流血不止。人和动物肠道内细菌能合成,故一般不易得缺乏症。肝、鱼、肉以及白菜和菠菜等绿叶蔬菜中含量丰富。

维生素K2

维生素K1

促凝血药。口服后6~12 h起效。注射后1~2 h起效,3~6 h止血效应明显,12~14 h后凝血酶原时间恢复正常。低凝血酶原血症:肌内或深部皮下注射,2.5~10 mg/次,每日2~3次,24 h内总量不超过40 mg。新生儿出血症:肌内或皮下注射,1 mg/次,8 h后可重复给予。预防新生儿出血,可于分娩前12~24 h给母亲肌内注射或缓慢静脉注射2~5 mg。注射液:2 mg/ mL,10 mg/mL。

- Hazzard,Shirley

- Hcaviside,Oliver

- headache

- head deformation

- headhunting

- Head Start

- Head,Edith

- Head,Sir Francis Bond

- heal-all

- Healey,Denis Winston

- Health and Human Services, United States Department of

- health insurance

- health physics

- Health,Education and Welfare,United States Department of

- Heard and MacDonald Islands

- hearing

- hearing aid

- Hearne,Samuel

- Hearn,Lafcadio

- Hearst,William Randolph

- heart

- heart attack

- heartburn

- heart defects,congenital

- heart disease