肾kidney

五脏之一。位于腰部,左右各一。临证中一般称肾脏为内肾, 睾丸为外肾。肾的病变常反映到腰部,故有“腰为肾之府”之说。由于肾藏精,主管机体的生长、发育和生殖, 所以称“肾为先天之本”。其经脉络膀胱, 与膀胱相表里。

功能: ❶主藏精。《元亨疗马集》: “兽之精气归肾。”精包括生殖之精和五脏六腑之精。前者是肾本身之精气, 是构成生命的基本物质,它与机体的生长、发育、衰老、生殖等有关; 后者由水谷化生而来, 贮存于肾,是维持生命活动的物质基础。生殖之精和五脏六腑之精相互依存、相互促进,前者有赖后者的不断充养,才能继续发挥作用;后者又需前者的不断资助才能得以化生,故一方的不足,必然影响另一方的功能。

❷主命门火(简称命火),亦即肾阳。是生命本元之火,寓于肾阴之中,是性机能和生殖能力的根本。它有激发促进生长、发育、生殖和各脏腑功能活动的能力,特别是脾胃需要此火的温煦,才能发挥其正常的运化功能。命门火不足,会导致机体全身阳气的衰弱。肾所藏之精属阴,即肾阴(又称元阴、真阴、肾水、真水),命门火属阳,即肾阳(又称元阳、真阳、真火、先天之火)。二者是肾脏生理功能活动的两个方面,彼此依附为用。肾阴是机体阴液的根本,对机体起着濡润、滋养的作用;肾阳是机体阳气的根本,对机体起着温煦、化生的作用。二者相互依存、相互制约,共同维持其动态平衡。一方的偏盛或偏衰,必然累及另一方而导致平衡的失调。

❸主水。肾与肺、脾同司机体的水液代谢,是机体水液代谢的重要器官。《司牧安骥集》:“肾者,水为脏”,“肾为水海。”肾阳的气化作用能升清降浊,通过三焦将津液输布全身;通过膀胱将无用之水液变成尿液而排出体外。若肾阳不足,气化失常,就会引起水液代谢的障碍,从而发生水肿、腹水等症。

❹主纳气。由肺吸入之清气,必须纳藏于肾。肾气充足,摄纳正常,则能助肺行呼吸,使呼吸平顺调匀,故有“肺主呼气,肾主纳气”之说。肺司呼吸, 为气之本;肾主纳气,为气之根。肾气充足,元气固守于下,才能纳气正常。若肾气不足,元气不固,纳气失常,影响肺的肃降,即可出现动则气喘,呼多吸少的喘息证候。

❺主骨,生髓,通于脑。肾藏精,而精生髓,髓能充养骨骼,资生脑髓。肾精充足,骨髓生化有源,故骨骼坚固有力。若肾精亏虚,则骨发育不良,脆而无力。《活兽慈舟》:“肾华在齿。”《诸病源候论》“牙齿病诸候”:“齿是骨之所终,髓之所养。”所以,牙齿也有赖肾精的充养。肾精充足,牙齿坚固有力;肾精不足,则牙齿松动,甚至脱落。髓上达而聚于脑,故有“脑为髓之海”,“诸髓者皆属于脑”之说。临证中见到某些病畜头低耳耷,眼闭无神,对刺激反应迟钝等,往往也与肾精不足有关。

❻开窍于耳,司二阴。《司牧安骥集》“马师皇五脏论”:“肾者外应于耳。”听觉依赖肾气的充养,才能听力正常。肾虚可致听力减退,甚至耳聋,采用补肾的药物治疗,常能使听力恢复。肾还开窍于二阴(即前阴和后阴),前阴有排尿、生殖的作用,后阴有排粪的功能。临证中出现的尿频、尿少、尿闭以及垂缕不收(阴茎麻痹)、阳痿、久泄脱肛、阴虚便秘等症,有时可从肾论治。

肾kidney

脊椎动物体内具有排泄作用并参与维持身体内环境恒定的重要器官。肾由无数上皮性小管构成,并具有丰富的血管。哺乳类成体的肾在脊椎动物系统发生上属于后肾(见泌尿系统),上皮性小管可分为泌尿部和排尿部两大段,前者又称肾单位,两者来源不同,但在尿的形成过程中都有重要作用。一般哺乳动物的肾在胚胎发生时形成若干锥体形的肾叶,尖端称肾乳头; 后来在有些动物有不同程度愈合,因而形成四种基本类型(图1):❶复肾,肾叶不愈合,见

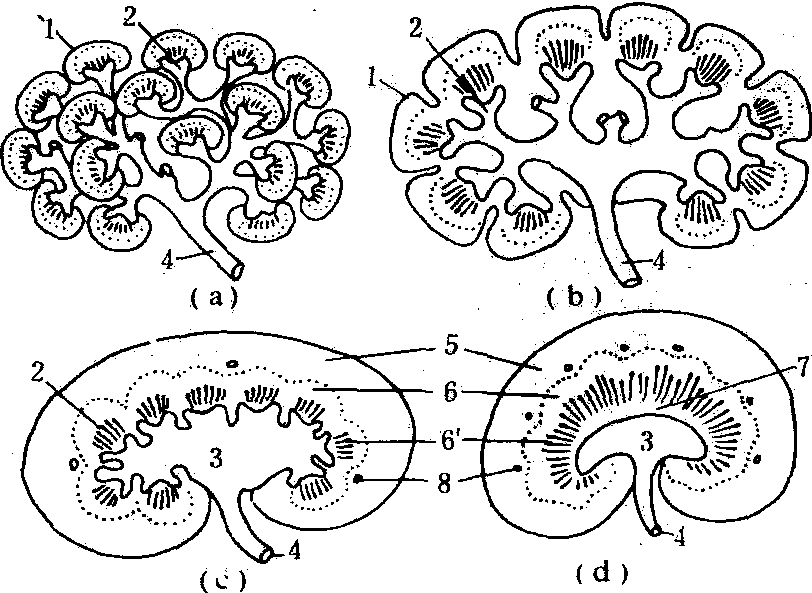

图 1 肾的类型模式图

(a) 复肾; (b) 有沟多乳头肾; (c) 光滑多乳头肾;(d) 单乳头肾

1. 肾叶; 2. 肾小盏; 3. 肾大盏; 3. 肾盂; 4. 输尿管;5. 肾皮质; 6. 肾髓质外带; 6. 肾髓质内带;7. 肾乳头;8. 云状血管切面

于海豚、熊等;

❷有沟多乳头肾,肾叶仅中部愈合,表面仍以沟分开,见于牛等;

❸光滑多乳头肾,各肾叶除乳头外已全部愈合,见于猪、人等;

❹光滑单乳头肾,肾叶完全愈合,乳头合并为总乳头,又称肾嵴,见于马、骆驼、羊、鹿和食肉兽等。有些低等哺乳动物如鼠和兔的肾只有一个肾叶,称单叶肾。

形态构造 哺乳类的一对肾位于腰部,在主动脉和后腔静脉两旁,褐色至深褐色; 一般为豆形,部分或全部埋于肾脂囊中,腹侧面覆盖有腹膜。肾的重量和占体重的百分率,因动物种类而有不同。肾的内侧缘有肾门,是血管、神经和输尿管等的进出处。肾外包有薄而致密并易剥离的纤维囊。肾实质的外周部为暗红色皮质,具有辐射状的髓放线; 髓放线之间称为皮质迷路,分布有小点状的肾小体。肾实质的深部为髓质,常分为若干肾锥体。每一肾锥体及其皮质部分,相当于一个肾叶。肾锥体与皮质相邻的部分颜色较深,为外带或称中间区; 其余部分为内带,色较淡而有辐射状纹。肾乳头上有许多小孔,为乳头管开口处,称筛区。单乳头肾的输尿管在肾门内扩大形成肾盂,包住肾总乳头;多乳头肾的则有分支形成若干肾小盏,包住每一肾乳头。

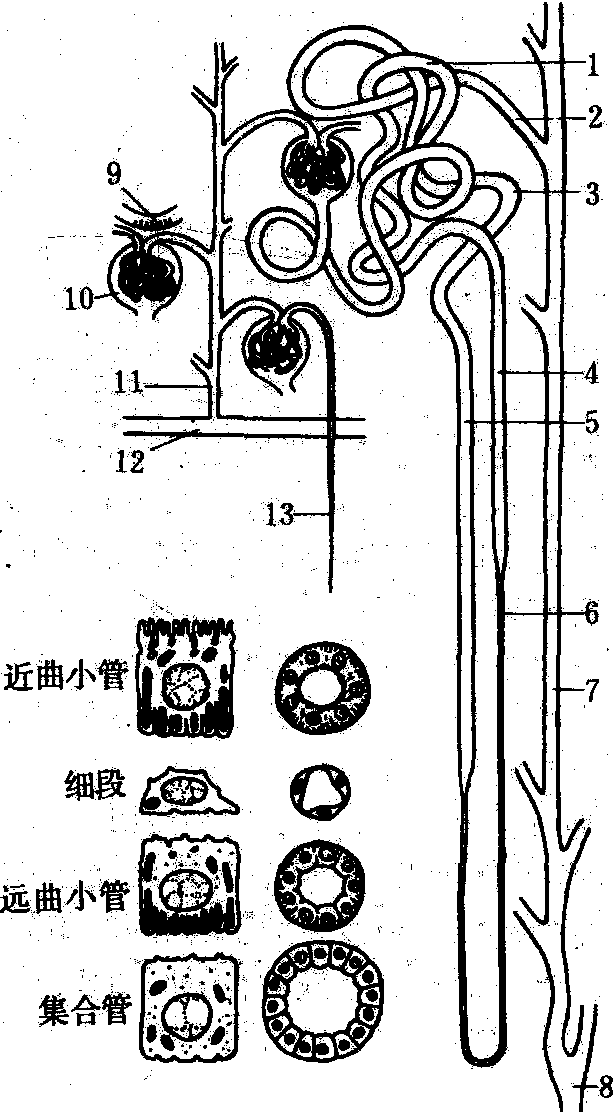

肾单位 为构成肾实质上皮性小管的泌尿部。数量巨大,如人每个肾有100~400万个。每一肾单位可顺次分为肾小体、近曲小管、亨利氏襻和远曲小管四部分(图2)。

图 2 哺乳动物的肾单位

1. 近曲小管; 2. 连接管; 3. 远曲小管; 4. 近曲小管(直部); 5. 远曲小管(直部); 6. 细段; 7. 集合管; 8. 乳头管; 9. 致密斑; 10. 肾小体; 11. 小叶间动脉; 12. 弓状动脉; 13. 直小动脉

肾小体 由肾小囊和肾小球构成。肾小囊为双层球形囊,由肾小管的盲端膨大、凹陷形成,囊内包有一团毛细血管,称肾小球。囊的壁层(即外层)由单层扁平上皮构成。脏层(即内层)的上皮细胞则演变为特殊的足细胞,具有若干大的初级突起,再由初级突起发出许多小的次级突起,称为足突,贴附在肾小球的毛细血管基膜上。相邻细胞的足突彼此相嵌,而以宽约2.5nm的裂隙分开,称滤过裂隙; 裂隙上封闭有厚仅5~6nm的裂隙膜,类似有孔毛细血管上的隔膜。肾小囊的壁层与脏层间为狭小的囊间隙,在肾小体的一端(尿极)与肾小管相通。肾小球的在肾小体的另一端(血管极)有一支输入小动脉进入肾小囊,分成数支,再形成一些毛血管襻,盘曲为肾小球,最后汇合成一支输出小动脉出肾小体。肾小球的毛细血管属于有孔毛细血管,小孔直径50~100nm,数量较多,且大多无隔膜;有孔毛细血管、基膜和裂隙膜构成了滤过屏障。由于输入小动脉略粗于输出小动脉,因此肾小球中的血压较高; 在输入小动脉管壁中的平滑肌,收缩时可调节肾小球中的液体压力。这些都是肾小体超滤过作用的物质基础,超滤液称为原尿(见尿)。在肾小球的毛细血管襻间另有一种星形的系膜细胞,可能有支持和吞噬作用。

近曲小管 为肾单位中最长、最宽、最发达的一段,盘曲于肾小体邻近。管壁由单层立方上皮构成,细胞顶面具有发达的微绒毛,形成所谓刷状缘; 细胞间以许多侧突交错嵌合; 在细胞的基底面也形成许多突起交错相嵌,突起内含有长形线粒体,成为在光镜下见到的基底纹。近曲小管是将原尿中许多物质包括水分等重吸收的部位,此外还能排泄某些代谢废物和吸收入体内异物。此段也易受到疾病和有毒物质的影响。

亨利氏襻 为近曲小管从皮质的髓放线进入髓质后再折返皮质的部分,因此又称髓襻。呈发夹形,分为降支和升支,由三部分构成,即近曲小管直部、细段(又称中间段)和远曲小管直部。襻的长短因肾单位的肾小体所在位置而有不同。肾小体在皮质浅部的肾单位,襻只达髓质的外带,其细段很短,位于降支上;肾小体在皮质深部的肾单位,襻较长,达髓质的内带,其细段很长,参与形成降支和升支。两类肾单位的比例因动物种类而有不同,一般短襻的肾单位稍多。曲小管直部即襻的粗段由单层立方上皮构成,细段由单层扁平上皮构成。

远曲小管 为亨利氏襻升支入皮质后盘曲形成,较短; 与肾小体和近曲小管同位于皮质迷路内,最后以短的连接管与集合小管相接。管壁也由单层立方上皮构成,但仅有稀少的微绒毛,因而不形成刷状缘:细胞底部也形成基底纹。

远曲小管除重吸收Na+外,还分泌H+和NH3,对维持血液的酸碱平衡起一定作用。远曲小管的起始段在与肾小球输入小动脉相接触处,上皮细胞呈柱状,胞浆少而核排列紧密,形成所谓致密斑。

肾小球旁复合体 由肾小体血管极处的球旁细胞、致密斑以及邻近的球外系膜细胞 (又称极垫) 组成。球旁细胞是输入小动脉管壁中平滑肌演变成的 “上皮样”细胞,对输入小动脉压敏感,当其较低时能分泌肾素,通过一系列连锁作用,使肾小管主要是远曲小管增加对Na+和Cl-以及水分的重吸收,从而增加循环血量使血压升高。致密斑则是一种化学感受器,能感受远曲小管中液体的容量和钠离子含量,反映给肾小体并调节肾素的分泌。

肾排泄管 是肾实质排尿部的导管系统。第一段是许多短的弓形集合小管,与远曲小管相连续,另一端则陆续注入髓放线中的直形集合小管。后者下降入髓质并陆续汇合,至髓质的内带再汇集而成乳头管,开口于筛区。集合小管由单层立方至低柱状上皮构成,在脑垂体后叶产生的抗利尿激素影响下,能让水自由通过,促进水的重吸收; 由于肾髓质组织中较高的渗透浓度,原尿浓缩成为终尿。乳头管由单层柱状上皮构成。在发生上,肾实质的排尿部是与肾盏、肾盂和输尿管一起由中肾导管末段的输尿管原基即输尿管芽演生而来,再与泌尿部的肾单位一一接通。如未能接通,许多肾单位因积尿而呈囊状,称为多囊肾,属先天性发育障碍。

血液供应和神经支配 肾具有丰富的血液供应,血流量占心输出量20~25%,相当于每天每克肾组织有1 500毫升,远高于体内其他组织。肾动脉直接由主动脉发出,从肾门进入后分支为若干叶间动脉行于肾锥体之间,然后分支并折转为弓状动脉而行于髓质与皮质交界处。从弓状动脉上,垂直分出许多小叶间动脉进入皮质迷路,沿途发出一系列短的输入小动脉,入肾小体形成肾小球。在皮质外周部的肾小球的输出小动脉,又分支形成毛细血管丛,包绕皮质内的肾小管。而近髓质部的肾小球的输出小动脉,则形成直小动脉下降至髓质,然后急转成为直小静脉,折向皮质行,注入弓状静脉。直小血管的管壁很薄,直小静脉的内皮是有孔的,与亨利氏襻紧密邻接,它们对髓质中组织间液的高渗浓度的形成有重要作用。肾静脉除无与肾小球相当的静脉成分外,其他分支基本与动脉伴行,汇合后出肾门直接注入后腔静脉。

肾淋巴管在纤维囊和血管周围形成毛细淋巴管网。肾皮质内的肾小球无淋巴管,肾小管间则具有毛细淋巴管网。髓质内的毛细淋巴管以盲端起始于肾锥体尖端,走向皮质,注入与弓状血管伴行的淋巴管。肾淋巴管最后均经肾门出肾。

肾受自主神经支配。许多无髓神经纤维是来自交感神经的运动神经,分布于肾内的血管,并可能延伸到肾小球。迷走神经的副交感神经纤维也可能进入肾内。感觉神经末梢可见于肾血管、肾小球旁复合体和肾的间质内,肾纤维囊和肾盂也分布有感觉神经纤维。此外,肾小囊和肾小管则未见有神经分布。

肾盂和肾盏 为输尿管入肾门后扩大和分支形成,收集从肾乳头排出的尿液,注入输尿管。粘膜被覆变移上皮,固有膜为疏松结缔组织,有的动物如马分布有管泡状粘液腺。缺少粘膜下层。肌膜为平滑肌,在大动物如马和牛可分出内纵行肌、中环行肌和外纵行肌三层。外膜含有血管、神经和脂肪组织,在肾门处与肾纤维囊相连续。

肾

分泌尿液的器官,位于腹膜后脊柱两旁,形如蚕豆。外层有肾被膜,肾分皮质和髓质两层,内侧凹陷处是肾门,为动、静脉、淋巴管、神经及输尿管的出入处,肾门向内是肾盂和肾盏。血流经过肾小体血管球时,血浆内除蛋白质以外的水和其他物质被过滤入囊腔内,称为原尿,通过肾小管重吸收后形成尿液,然后,经输尿管、膀胱、尿道而排出体外。

肾

五脏之一。与膀胱相表里。主要功能是:1.主藏精。指肾有封藏精气的功能。肾所藏的精气包括“先天之精”和“后天之精”,是人体生长、发育和生殖的基本物质。故称“肾为先天之本”。2.主水液。肾通过其气化功能来调节体内津液的输布和废液的排泄,推持水液代谢平衡。3.主纳气。指肾有摄纳肺所吸入的清气,防止呼吸表浅的作用。4.主骨生髓,其华在发。肾的精气有充养骨骼,滋生脑髓的作用。“齿为骨之余”,齿更发长,亦与肾气盛衰有关。5.肾气通于耳。肾与耳有内在联系。肾中精气充盈,髓海得养则耳的听觉灵敏。6.肾开窍于二阴。二阴,指前阴、后阴。排尿、排便及生殖功能与肾的气化,肾精的充盈密切相关,故有“肾司二便”之说。7.肾的经脉为足少阴经,与足太阳膀胱经相表里。

肾kidney

脊椎动物及某些无脊椎动物维持体液平衡及排除代谢废物的器官。根据形态结构的不同可分为3种。

❶前肾。许多无脊椎动物、圆口类的少数种类,以及其他脊椎动物胚胎发育早期的肾。由弯曲细小的前肾小管构成,小管内端有肾口开口于体腔,外端连合形成前肾管。肾口有纤毛,能收集体液中废物,经前肾管排出体外。

❷中肾。圆口类的大部分种类、鱼类、两栖类以及爬行类以上的脊椎动物胚胎期的泌尿器官,由许多中肾小管构成,小管一端膨大,并包围血管球,形成肾小体,另一端连中肾管。尿液由血管球滤出,经中肾小管,由中肾管排出体外。

❸后肾。俗称腰子。爬行类、鸟类和哺乳类的泌尿器官。位于腰部之下,肾外有脂肪组织包裹,表层有结缔组织的薄膜,其内的肾实质可分为外周的皮质部和深层的髓质部。皮质部为肾小体和肾小管构成,髓质部由肾锥体组合而成,其尖端形成乳头,伸入肾盂,连通肾盂和输尿管,尿液由此通入泄殖腔,或直接通入膀胱。根据皮质部和髓质部合并程度不同,常把肾分为表面有沟多乳头肾(图1)、表面光滑多乳头肾(图2)、表面光滑单乳头肾如马肾、兔肾(见图3)等3种类型。肾除有维持体液平衡和排除代谢产物外,亦能排除药物及毒物,还能分泌肾素和促红细胞生成素。中兽医学认为肾为五脏之一,与肺同司机体水液的代谢,还能助肺行呼吸,并与生殖机能、脾胃的消化功能,以及骨和脑发育、听力、粪尿的形成排泄等都有关。

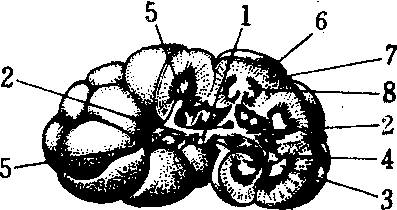

图1 表面有沟多乳头肾〔牛肾(部分剖开)〕

1.输尿管 2.集收管 3. 肾乳头 4. 肾盏 5. 肾窦 6. 纤维膜 7.皮质 8.髓质

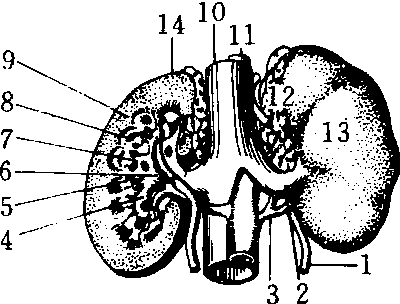

图2 表面光滑单乳头肾〔猪肾(腹侧面,右肾剖开)〕

1. 左输尿管 2. 肾静脉 3. 肾动脉 4. 肾大盏 5. 肾盏 6. 肾盂 7. 肾乳头 8. 髓质 9. 皮质 10. 后腔静脉 11. 腹主动脉 12. 肾上腺 13. 左肾 14. 右肾

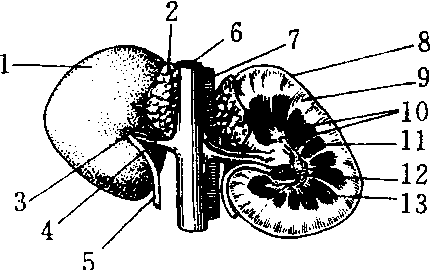

图3 表面光滑单乳头肾〔马肾(腹侧面,左肾剖开)〕

1.右肾 2.肾上腺 3.肾动脉 4.肾静脉 5.输尿管 6.后腔静脉 7 .腹主动脉 8.左肾 9.皮质 10.髓质 11.肾乳头 12.肾盂 13.弓状血管

肾

肾位于脊柱两侧,左肾上端平第12胸椎上缘,下端平第3腰椎上缘;右肾上端平第12胸椎下缘,下端平第3腰椎下缘。肾门约平第1腰椎平面,距正中线约5 cm。肾可分为上下两端,前后两面和内外侧两缘。肾实质又可分皮质和髓质两部分。髓质形成15~20个肾锥体,2~3个肾锥体合成一个肾乳头。肾窦内有7~8个肾小盏,2~3个肾小盏合成一个肾大盏。