脉诊

中医诊法之一。即触按脉搏以诊察疾病的方法,属于切诊的一种。诊脉又名切脉、按脉、持脉、把脉。古代诊脉的部位较多,主要有人迎(颈动脉)、趺阳(足背动脉)、寸口 (桡动脉近腕处)。还有一种遍诊法,在头、手、足部九处诊脉(见“三部九候”)。汉代以后,独取寸口的诊脉法占了主流。运用不同的力度和方法触按脉搏,体会脉动应指的形象(即“脉象”),可以测知体内气血变化的情况。脉诊在中医四诊中占有重要的地位,但仅凭脉诊不足以准确诊断疾病,还必须四诊合参。由于诊脉必须接触人体,在男女授受不亲的封建礼教束缚下,有的医生用悬丝诊脉法(即将丝线一头系于女患者手腕,另一头供医生切脉用)。实际上这种方法是荒诞的,全无实用价值。

脉诊

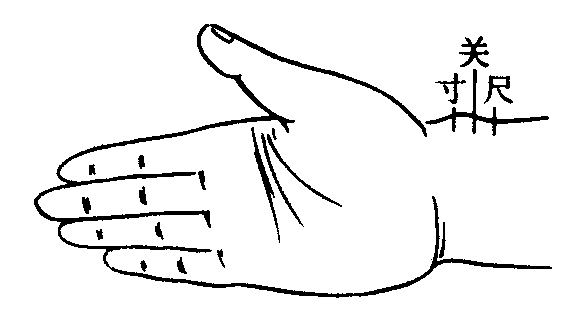

又称切脉,候脉,持脉,按脉等,是医生用手指触按病人动脉的跳动,探查脉象,了解病情变化的一种方法。脉诊的部位,由古至今所用的有“遍诊法”、“三部诊法”、和“寸口诊法”3种,由于“寸口诊法”方便易行,所以今日诊脉,大都采用“寸口诊法”。寸口又分寸、关、尺3部位。正对腕后高骨(桡骨茎突)为关部,关部之前为寸部,关部之后为尺部(见图1—11)。有的人脉不见于寸口部,而以尺部斜向“虎口”的名为“斜正脉”,也见于腕部背侧的名为“反关脉”。这都是桡动脉位置异常所致,但不属病脉范畴。脉象的形成和脏腑气血的功能密切相关,因而疾病的病性、病位、邪正盛衰都可以通过脉象的不同变化而反映出来,所以,通过观察脉象的变化就能达到诊断疾病的目的。正常的脉象,称为平脉,表现是一息四至五至(相当于70~80次/分),不浮不沉,不疾不徐,往来均匀,和缓有力,节律一致,尺脉沉取按之有力,是气血调和,身体健康的征象。

图2—1—11

疾病反映于脉象的变化,称为病脉。不同的病脉,反映不同的病证。古代医家根据脉动的部位、至数、形状、气势等不同情况,把病脉分为许多种,并加以命名,如《脉经》记载了二十四种脉象,《景岳全书》有十六种,《濒湖脉学》有二十七种,《诊家三昧》有三十三种等,目前临床常见的脉象主要有28种。有代表性的为

❶浮脉,轻取即得,举之泛泛流利,按之稍减而不空,主病为表证和虚证;

❷沉脉,轻取不应,重按始得,脉行于筋骨之上,主里证,沉而有力为里实,沉而无力为里虚;

❸迟脉,脉动一息不足四至,主寒证,迟而为力为寒积,迟而无力为虚寒;

❹数脉,脉动一息五至或五至以上,主热证,数而有力为实热,数而无力为虚热;

❺虚脉,举按都无力、豁然中空,主虚证;

❻实脉,举按都应指有力,主实证。

脉诊

通过按脉而诊察疾病的一种方法。壮医常用的脉诊法有五种:1、三指四肢脉诊法:其法以上肢、胭窝等部位的支脉候脏腑的病变。如首先以食指端放上部,继而中指放在食指的前部,然后无名指于下部。食、中、无名指均捏成略为三角形(如∴),相距约一寸。部位取准后,三指以同样力量进行脉诊。正常脉象为和缓均匀,不急不慢,不上不下、不大不小。急、慢、上、下、大、小脉均属病脉。2、单指诊脉法:即用右手中指诊脉,在上臂内侧中段部位以候胃;在前臂中段候肾等。该脉法还注意脉诊部位的皮肤温度,并以此为依据断定冷脉或热脉,以脉象的缓急缓究候病之寒热及疾病进退情况。3、六指同步按诊法:即双手布指同时按切天、地、人三部。以诊察必人之六部经脉,从经脉之升降、急慢、大小、上下、力度、节律、动态、神韵、以候经络、脏腑、气血、生理、病机。三部六脉,同步异步,升降出入,节度消息,辨证论治。4、三指定位法,即医者左手按诊病人的右手,右手按诊病人的左手。首先用食指按在掌后高骨的后缘上,接着按顺序布好中指和无名指。左手食指候心、中指候肝、无名指候肾;右手食指候肺、中指候脾胃,无名指候命门、三焦。脉象有浮、沉、大、小、平、快、慢等七种,以平脉(不上不下、不急不慢)为正常脉。其它六脉为异常脉。如肺脉浮大有力提示有肺痨的可能,肾脉浮大数有力提示有肾炎可能。5、参照中医脉诊法。