荷包hébāo

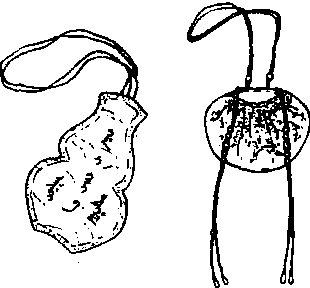

❶随身佩带用以盛放杂物的小囊,亦可用作香囊或饰物,一般置于怀内或悬于腰间。多以布帛制成,也有用金玉制成者,作用与今口袋相类。其状有圆形、方形、鸡心形、葫芦形、茄子形及小脚鞋形等。古称“鞶囊”“荷囊”,宋代以后则称“荷包”。宋代广为服用,且形制多样。有香草荷包、腰圆荷包、鸡心荷包、葫芦荷包、褡裢荷包、抱肚荷包等,包口多以细带收束。质料以刺绣为常见。清代尤为流行,与扇袋、眼镜袋、帕袋共为腰间佩饰,制作更为精巧。元无名氏《摩利支飞刀对箭》第二折:“两个不曾交过马,把我左臂厢砍了一大片,著我慌忙下的马,荷包里取出针和线,我使双线缝个住,上的马去又征战。”马致远《邯郸道省悟黄粱梦》第一折:“我十年苦志,一举成名,是荷包里东西。”明叶子奇《草木子·杂制》:“元路、州、县各立长官曰达鲁花赤,掌印信以总一府一县之治……达鲁花犹华言荷包上压口捺子也,亦由古言总辖之比。”《金瓶梅词话》第三十四回:“(潘金莲)胸前![]() 带金玲珑

带金玲珑![]() 领儿,下边羊皮金荷包。”《红楼梦》第三十回:“宝玉见了他,就有些恋恋不舍的,悄悄的探头瞧瞧王夫人合着眼,便自己向身边荷包里带的香雪润津丹掏了一丸出来,向金钏儿嘴里一送,金钏儿也不睁眼,只管噙了。”清翟灏《通俗编·服饰》:“《能改斋漫录》载刘伟明诗‘西清直寓荷为橐’,欧阳修启以‘紫荷垂橐’对‘红药翻阶’,皆读之为芰荷之荷。今名小袷囊曰荷包,亦得缀袍外以见尊上,或者即因于紫荷耶?”李静山《增补都门杂咏·葫芦荷包》:“为盛烟叶淡巴菰,做得荷包各式殊。未识何人传妙制,家家依样画葫芦。”

领儿,下边羊皮金荷包。”《红楼梦》第三十回:“宝玉见了他,就有些恋恋不舍的,悄悄的探头瞧瞧王夫人合着眼,便自己向身边荷包里带的香雪润津丹掏了一丸出来,向金钏儿嘴里一送,金钏儿也不睁眼,只管噙了。”清翟灏《通俗编·服饰》:“《能改斋漫录》载刘伟明诗‘西清直寓荷为橐’,欧阳修启以‘紫荷垂橐’对‘红药翻阶’,皆读之为芰荷之荷。今名小袷囊曰荷包,亦得缀袍外以见尊上,或者即因于紫荷耶?”李静山《增补都门杂咏·葫芦荷包》:“为盛烟叶淡巴菰,做得荷包各式殊。未识何人传妙制,家家依样画葫芦。”

❷满族佩饰。满语称之为“法都”。抽口绣花扁状小袋子。常用锻、绸、布、革等材料制作,表里两层,里多以素色布、绸为之,表面用刺绣、纳纱、堆绫、压金银线、缉米珠等法制成龙凤、花鸟、人物、山水及福禄寿喜等吉祥图案,口沿处以细丝绳穿连,可松紧,两侧有飘带,底部带坠。形状各异,有圆形、长形、鸡心形、花篮形或葫芦形等多种。还有加累丝点翠、竹木牙骨、金银翠玉等各类荷包。清代满族男女皆喜佩戴荷包。初,八旗兵出征携带食物,多用兽皮缝制一个大袋子,后期逐渐演变成小巧佩饰,旧俗仍存。用来装槟榔等小食品或钱币、香料、烟叶等。蒙古、锡伯等族人亦喜佩戴,青年男女多用作定情信物。戴法男女有别,男挂腰带两侧,多达十余个,女挂旗袍大襟嘴上。多自制,旧时也有作坊出售,至今一些乡村仍有戴者。

.jpg)

南宋黄昇墓荷包纹饰图

荷包

一种腰饰。它的前身是荷囊。荷囊是用来盛放零星细物的小袋。因古人衣服没有口袋,一些必须随身携带的物品只能放在这种袋里。制作荷囊的材料,一般多用皮革,故又有 “鞶囊”之称。至于“荷包”之名,则出现于宋代以后。元杂剧及明清笔记小说中时常提及。清代荷包,传世甚多,通常以丝织物制成,上施彩绣。其中有一种圆形荷包较有特色,整个造型上小下大,中有收腰,形似葫芦,人称“葫芦荷包”。据说这种荷包最初是男子用来盛放烟叶的,后来因感其造型美观,乃争相仿效,不论男女,都喜佩之。李静山《增补都门杂咏》诗:“为盛烟叶淡巴菰,做得荷包各式殊。未识何人传妙制,家家依样画葫芦。”写的就是上述风气。

清葫芦形荷包

荷包

❶古代男女的佩饰物。清时以荷包为带饰,中有可盛物的,可不盛物的。槟榔荷包,以槟榔和苏子、豆蔻,贮于囊中,佩带于身,竟日口中嘴嚼。关东少数民族(如蒙古族)青年男女常把荷包作为定情物。姑娘成年后,常悄悄绣荷包,内装香草,赠给意中人。清后,由于吸黄烟盛行,未婚女子嫁妆中必不可少的要有“烟荷包”,面料为绸缎,其做工异常精细,正面有彩绣,下部饰有彩穗。婚后除自用外,还要送给婆婆、丈夫。以显示新娘女工。这种漂亮的烟荷包,有的挂在腰带上或大襟纽绊上,作为饰物。

❷满族佩饰。满语称之为“法都”。抽口绣花扁状小袋子。常用锻、绸、布、革等材料制作,表里两层,里多以素色布、绸为之,表面用刺绣、纳纱、堆绫、压金银线、缉米珠等法制成龙凤、花鸟、人物、山水及福禄寿喜等吉祥图案,口沿处以细丝绳穿连,可松紧,两侧有飘带,底部带坠。形状各异,有圆形、长形、鸡心形、花篮形或葫芦形等多种。还有加累丝点翠、竹木牙骨、金银翠玉等各类荷包。汉族每年端午节佩戴荷包,上面刺绣五毒(蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)图案,或用线穿挂上用布缝制的五毒,以示“怯毒避邪”。清代满族男女皆喜佩戴荷包。初,八旗兵出征携带食物,多用兽皮缝制一个大袋子,后期逐渐演变成小巧佩饰,旧俗仍存。用来装槟榔等小食品或钱币、香料、烟叶等。蒙古、锡伯等族人亦喜佩戴,青年男女多用作定情信物。戴法男女有别,男挂腰带两侧,多达十余个,女挂旗袍大襟嘴上。多自制,旧时也有作坊出售,至今一些乡村仍有戴者。

荷包

满语称“法都”,满族的一种佩饰。多用绫罗、绸缎等上等丝织品作面料,用刺绣、纳纱、推绫等方法精制而成。满族男女老幼都喜欢佩戴,男子多挂在腰带两侧,妇女则多挂在旗袍领襟之间的第二个钮上,老年妇女也有戴在腋下的。除了平时挂戴外,每逢年节或生日、满月、婚嫁等喜庆的日子,老人们也要缝制一些赠给孙男孙女们,以表示长辈对儿孙们关怀。未婚女子还要把它赠给情人做为定亲的信物。就连清朝宫廷也有专制荷包的定制。每至岁暮,皇帝要例行赏赐诸王臣“岁岁平安”荷包。平常的四时八节,皇帝也按时赏赐,以示眷宠。每逢皇帝赏赐之时,诸王大臣要将所赏荷包挂在前胸的领襟之间,候于宫门外,站班谢恩。满族的荷包,实际上是由女真人腰间常挂的皮囊演变而来的。古代,女真人外出狩猎时,腰间常挂一个皮子做成的囊,里面装些食物,用皮条子将口抽紧,很像荷包的样子,以便远途射猎的途中充饥。后来,这种盛装食物的小囊便逐渐演变成了精巧的佩饰。

荷包

抽口绣花扁状小袋。满语称“法都”。多以缎、绸、布、革为质,表里两层,口沿穿绳可松紧,两侧有飘带,底部带坠,表面以刺绣、纳纱、堆绫、压金银丝、缉米珠等各种工艺制成龙凤、花鸟、人物、八宝及福禄寿喜等吉祥图案。形状有圆、长、鸡心、花篮、葫芦等式。还有累丝点翠,雕刻牙骨,金银翠玉各式。清初,因战时八旗兵丁用其储存食物,故多以兽皮缝制,鹿羔皮为佳; 后期,多用来装金银锞、钱币、香料、烟叶或槟榔、豆蔻、朱仁等小食品。亦作为赏赐品及亲朋馈赠之物。民间逢满月、生日、过礼、定亲时,以此为祥瑞礼物。青年男女更以 “并蒂莲”、“双蝶”、“鸳鸯鸟”等绣工荷包为定情信物。清朝上自皇帝,下及奴仆皆喜佩带。男多系于腰间带上,多者竞达10余个。女则挂旗袍领、襟间之第二纽上。北京城内有荷包巷,专卖荷包等物。还专门设作坊。

荷包

民间装饰艺术。用布缝制而成。多为莲花形,红白相间加黄蕊,桔子形,黄果绿梗,内装艾草末,结婚时放衣柜上,散发清香,沁人心脾。