西河大鼓

西河大鼓又名“西河调”,是河北省从业人员最多、流行地区最广的一个地方曲种。它起源于冀中一带农村,流行于河北、河南、山东、东北及京津等地。其特点是:演唱者右手执鼓犍子击鼓,左手操鸳鸳板,用方言演唱;曲调灵活,语言大众化,富于表现力。它说唱并重,长篇、中篇、短篇书目兼有。

据有关专家考察,西河大鼓原名“梅花调”(至今河北省中部农村的老年人仍称之“梅花调”),流入天津后才改名为西河大鼓。因为天津人习惯把大清河、子牙河统称为西河,而原有的梅花大鼓在此两河流域最为发达,为了将二者区分开来,便把冀中传来的梅花调称作“西河调” 了。

在河北省,演唱西河大鼓较早且最有声望者首推马三峰。他是安新县段村人,被曲坛称西河大鼓的创始人之一。其弟子朱大观(雄县人)、王振元(艺名“毛奔”,新城县人)、王再望(艺名“转眼王”,雄县人)均是西河调的名家。其中尤以朱大观最负盛誉,他在艺术上有很多创造,并带了不少门徒,形成了河北省中部农村一支庞大的西河体系。

西河大鼓的主要伴奏乐器是三弦,演员自击鼓、板。唱词格律基本上由七字句和十字名组成,板头有头板、二板、三板等。其传统书目非常丰富,大书如《太原府》、《劫刑车》、《三全镇》、《呼家将》等,小段如《小姑贤》、《兰桥会》等。此外,近年来还拥有不少反映现实革命斗争的新编书目,如《平原游击队》、《白毛女》、《狼牙山五壮士》、《董存瑞舍身炸碉堡》、《晋察冀小姑娘》等。

西河大鼓

西河大鼓,前身为清代中叶流行于河北省中部的弦子书和木板大鼓。后经河北省高阳县艺人马三峰创新使这一曲种日趋成熟。20世纪20年代初,在津被正式定名为西河大鼓。西河大鼓为一人站演,说唱并重,演员自击鼓板,唱词为七字句和十字句,层板腔体,有三种板式。说唱语言保有冀中方言俗语,唱腔朴实,曲调明快。20-30年代西河大鼓的几个主要流派为朱(化麟)派、王(振元)派、李(德全)派、赵(玉峰)派、马(增芬)派。

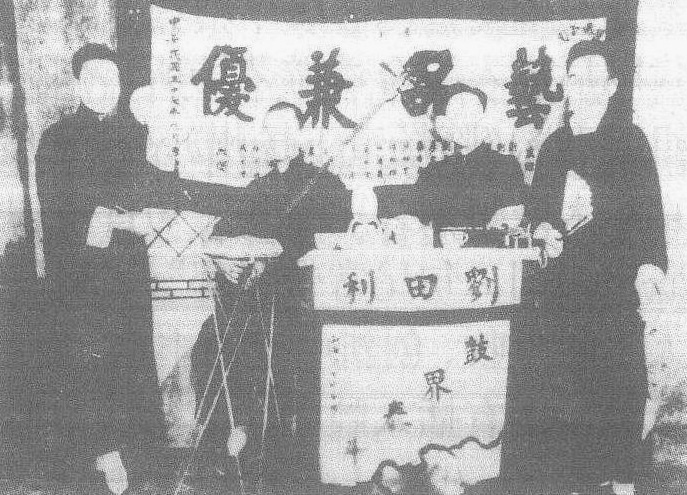

天津还有两个西河大鼓艺术世家:郝家(郝英吉、郝英轩、郝艳霞、郝秀洁等)、田家(田士杰、田起山、田荫亭等)。

西河大鼓

也称西河调、河间大鼓、梅花调、犁铧片。产生于河北中部的保定、河间、沧州一带,流行于河北、山东、河南、北京、天津及东北、西北部分地区。约在清道光年间,河北高阳艺人马三峰,在木板大鼓和弦子书合档演出的基础上,吸收当地戏曲、民歌和民间叫卖等音调,对原唱腔进行大胆改革与创新,改木板为犁铧片、小三弦为大三弦伴奏,创出西河大鼓音乐的基本唱腔。其后,又经过弟子朱化麟等一代艺人的努力,才渐趋完美。1900年后进入天津、东北及西北各地,1920年定名为西河大鼓。一人站唱,自击板、鼓,三弦伴奏,说唱并重。唱词多为七字句和十字句。现存唱腔有大头板、紧五句、一马跳三涧、快头板、上把头板、蚍蜉上山、雁落沙滩、蚂蚱登腿、慢流水、快流水等30余种。曲调酣畅爽利、委婉豪放、旋律线起伏较大,以气势宏大和刚烈咏诵见长,音乐结构为板腔体。西河大鼓有北口、南口和小北口三个支系。主要流派有朱(化麟)派、王(振元)派、李(德全)派,南口(赵英贵)派,赵(玉峰)派以及40年代专擅唱工享誉北京的马派(马增芬、马连登)等。

西河大鼓演出形式

西河大鼓

又称“西河调”、“河间大鼓”。曲艺曲种之一。主要在河北、山东、河南一带流行。多由一人自击鼓、板说唱,一人或数人以三弦伴奏。基本曲调有头板、二板、三板等。内容以传统故事为主,也有现代题材,多是独立短篇。

西河大鼓

又称“西河调”、“河间大鼓”。起源于河北省中部农村,乾隆年间,由流行于冀中的“弦子书”和“木板大鼓”演变而成。清道光年间,艺人马三峰等在木板大鼓和弦子书的基础上,吸收了戏曲、民歌和民间叫卖声等音调,对原有唱腔加以改进,并将原伴奏乐器小三弦和木板改为大三弦和铁板(犁铧片),从此奠定了西河大鼓的唱腔音乐。初名“梅花调”、“犁铧片”、“河间大鼓”。1900年前后从农村进入天津,1920年改称“西河大鼓”,是北方曲艺中历史较长、流行较广的大曲种。一人站唱,演员自击鼓、板。说唱并重,唱词多为七字句和十字句,基本曲调有头板(一板三眼)、二板(一板一眼)、三板(有板无眼)等3种板式。初期以说唱中篇和短篇为主,后又有长篇。传统书目很多,唱腔变化极为丰富。长篇以说为主,以唱为辅,短段以唱为主(如马连登、马增芬父女)。传统书目有《杨家将》、《响马传》、《呼家将》、《调寇》、《游西湖》、《绕口令》、《马前泼水》、《保卫大武汉》、《晋察冀小姑娘》和反映革命斗争历史的《白毛女》、《邱少云》、《江竹筠》等新编曲种。

西河大鼓

北方曲种。源于河北中部农村,本世纪初流入天津。二三十年代流入东北各地。曲目有中长篇和短段,但以中长篇见长,如《呼家将》、《杨家将》等。短段有《大闹天宫》、《八百破十万》等。“赵派”创始人赵玉峰及名家郝英吉均于东北定居(见赵玉峰、郝英吉条)。

西河大鼓

曲艺曲种。也叫“西河调”、“河间大鼓”。起源于河北中部,流行于华北、东北及西北部分地区。1821~1850清道光年间,艺人马三峰在弦子书和木板大鼓的基础上对唱腔和伴奏乐器加以改革,奠定了它的唱腔音乐。初名“梅花调”、“犁铧片”,一度叫“河间大鼓”。1900年前后进入天津,1920年改为现名。为一人站唱,演员自击鼓板,说唱并重。传统书目有中、长篇150余部,小段、书帽370余篇,内容大部是历史演义、通俗小说、民间故事等。1937年后,不少演员参加抗日工作,编演了不少新曲目。

西河大鼓

曲艺曲种。是由清代中叶流行于冀中的“弦子书”和“木板大鼓”衍变发展而成。表演形式为演员左手打铜板,右手击书鼓,以大三弦伴奏,后有加用四胡者,以演唱中长篇书为主,间有小段儿。在山东流行颇广,其来源有三个渠道:

❶由河北传来。本世纪二十年代初,河北西河大鼓名家赵玉峰率先来济南演唱。10年后又有崔玉臣在趵突泉望鹤亭茶社演唱《梅花三国》;后又有诨号“外国蛤蟆”的张富禄,来济南唱闷腔西河调,听众不甚接受,遂转道惠民地区一带演唱,成为红极一时的“响将”。

❷东路大鼓改口。本世纪二十年代末,西河大鼓由德州向东传入惠民。东路大鼓名家左玉玺喜其曲调新颖灵活,遂改唱西河大鼓,并将东路大鼓优美曲调巧妙揉入,创紧打慢唱的“紧四句”,并吸取戏曲表演手法,丰富发展了西河大鼓艺术,被称为“左玉玺调”或“渤海大鼓”。受其影响东路大鼓艺人遂纷纷改口。

❸山东大鼓改口。以原唱“老牛大捽缰”的著名艺人刘泰清、傅泰臣(后改评书),唱犁铧调的王大玉为代表,保留山东大鼓原来书目,唱西河大鼓曲调,然发声吐字仍有明显的山东大鼓痕迹,形成颇有影响的西河大鼓另一流派。