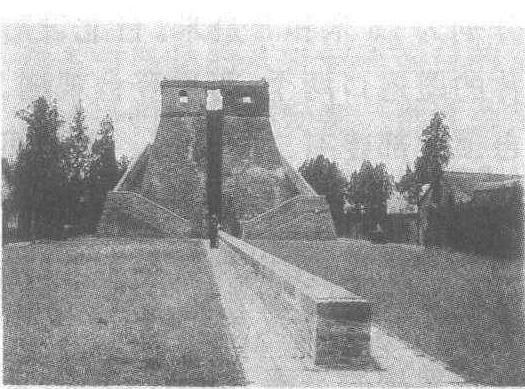

观星台

是我国现存最早的天文台,位于河南省登封县城东南15公里处的告成镇。始建于元代至元十六年(公元1279年),是由著名的天文学家郭守敬和王恂等主持修造的。当时在全国范围建立27处观测台,而以此为中心,主要是通过测量日影的长短来确定冬夏之分,纬度的高低和一年回归的长短。明嘉靖二十一年(公元1542年),重新修葺了此台,并在台顶增建一个小室。观星台为砖石结构,由台身和石圭两部分组成。台身通高12.62米,平面呈正方形,上小下大。底和顶的边长分别为16米和8余米。台北设对称的蹬道口两个,可供登台观测。台顶北部建有二间瓦房。两者间的中空处与北壁中间上下直通的凹形槽相连,用以测量日影的“景表”表身。石圭又称“量天尺”,设在凹形槽的下端。长31.19米,宽0.53米,由36块方石自南向北连接而成。方向与今日测子午的方向相符。圭面有平行的双股水道,南端注水,北端除水。测量时,凹槽上端置一横梁。在石圭的水道上放置景符(一种小孔仪器)测其影,偏差只有±2毫米。郭守敬就是通过这种测量,推算出一个回归年为365天5小时49分26秒的。此结果与现代测量的回归年时间相比,仅差26秒。观星台附近保存的文物主要有台南的周公祠及其前的石圭表。圭表是唐代天文学家张遂(一行)于开元十一年(公元723年)建立的。其上书有“周公测景台”五字,这是因为世传西周时周公所建的“测影台”即在此处。观星台为我国古代的天文事业作出很大贡献,是国务院公布的第一批全国重点文物保护单位。郭守敬,字若思(公元1231—1361年)元代天文学家、水利学家和数学家,顺德邢台(今河北)人。曾任都水监,修治过许多河渠。曾与王恂、许衡等人共同编制了“授时历”,他创造和改进了简仪、仰仪、高表、候极仪、景符和窥几等十余件观测天象的仪器及珍珑仪,灵台水浑等表演天象的仪器。他还在全国范围内设立27个观测站进行大地的测量工作,重新观测28宿及其他一些恒星的位置,测定了黄赤交角并达到了较高的精确度。为我国古代的天文事业做出了较大的贡献。

观星台

位于登封县城东南15公里处的周公庙内,距离郑州60公里。观星台是由著名天文学家郭守敬于1276年(元至元十三年)创建的,是中国现存最古老的天文观测台。

观星台为砖石混合结构,是由台身和量天尺两部分组成的。观星台上小下大,上边每边长8米,底边各长16米,高9.46米,连同台顶上明代增建的小室,通高12.62米。观星台两边有对称梯道,可以拾级回旋而上。台身北部有垂直的凹槽,凹槽向北为硅,由36方青石平铺而成,长31.19米,这即是俗称的“量天尺”,其方位与今测子午线相符。在硅面刻有双股水道,水道南端有注水池,北端有泄水池,刻有尺度以测量水准。现存观星台所在的祠庙建筑,全部是清代遗留下来的结构,但依旧保留着初建时的基本形制。

著名天文学家郭守敬利用小孔成像原理,通过日影在量天尺上的投射,观测天体的运行及变化,颁布了授时历,推算出一年为365.2425天,与地球实际围绕太阳转一周的周期只差26秒,比世界通用的《格里高利历》早300年。观星台无论在天文史上还是建筑史上都有很高的研究价值。观星台于1961年3月被国务院批准为第一批全国重点文物保护单位。

地址:登封市 邮编:452470

电话:86-371-2950512

166 观星台

在登封县告城镇,建于元代,为我国现存最古的天文台。元世祖忽必烈于1276年决定改革历法,由天文学家郭守敬和王恂主持改历工作,在全国设立27个观测站,此台为观测中心。观星台系砖石结构,由台身和量天尺两部分组成。台高9.6米,平面呈方形,台顶每边长8米余。台北的量天尺,又称石圭,长31.19米,由36方青石接连而成。郭守敬于1280年制定了 “授时历”颁行全国,比现在通用的阳历早300年。

观星台

全国重点文物保护单位。位于告成镇,是我国现存最早的天文台。南依箕山,北望中岳,滨临颍河与五渡河交汇处。至元十三年(1276),元世祖诏令郭守敬、王恂主持改革历法,在全国设立27处观测站,此台为观测中心。郭守敬曾在此测量晷景,利用所得观测数据创造了当时世界上最先进的历法授时历,比现在通行的公历早300余年,体现出中国古代天文、历法研究高度发展的科学水平。观星台为砖石混合结构,方形平面,下大上小,高9.46米,连同台顶小室通高12.62米,台基边长16米多,台顶平台边长8米余,由台身和石圭两部分组成。台北设对称踏道口,可沿阶梯登台观测。北壁中间砌成上下直通的凹槽,用以测量日影的“景表”表身。下接石圭(又称量天尺),自南向北由36方青石连接而成,长31.19米,宽0.53米,高0.56米(南端),其方位与今测子午方向相符。圭面刻有平行的双股水道,南有注水池,北有泄水池,还刻有测量水准的尺度。测量时,凹槽上端置一横梁,将景符(小孔仪器)放于石圭水道上测其影,精确度达±2毫米之内。郭守敬通过测量推算出一个回归年为365日5小时49分20秒,与现代测定的时间相比,仅差26秒。观星台南有周公祠,祠前立石圭表,上书“周公测景台”五字,为唐开元十一年(723)天文学家僧一行(张遂)所建。《周礼》记载此地为“地中”,世传西周初周公所建“测影台”即在此地。

观星台

中国现存最古老的天文观测台。位于河南省登封市城东南15千米的告成镇。创建于元代初年。由王恂、郭守敬主持,为当时全国设立的27个观测台的观测中心。台为砖石混合结构,方形,高9.46米,连同台顶明代增建的小室通高12.62米。台北设有两个对称的踏道口,可登台眺望。台北壁中间砌成一个上下直道的凹形直槽,是测量日影的“景表”表身。石圭(又叫“量天尺”)从凹槽下方自南向北由36方青石接连而成,长31.196米,其方位与今测子午方向相符。圭面刻有双股水道;水道南端有注水池,北端有泄水池;还刻有尺度,用以测量水准。

观星台上原来还有观测星象的设施。当时的观星台是一座具有测影、观星和记时等多种功能的天文台,观星台南侧还有一处建于唐开元十一年(723年)的周公测景台。分上下两部分:下部为上小下大的方形石座,名“圭”;上部为长方形石柱,高196.5厘米(合唐制八尺),名“表”。表的顶端为屋宇式盖顶。表面刻“周公测景台”5字。圭表是中国古代观测日影变化决定夏至、冬至时间的天文仪器。告成(古为阳城)地处中原,位于东经113.5度,北纬34.2度,是中国比较适中的地区,在这里观测天象、测量日影,可以说是最合适的地方,很具有代表性。因此,历史上有不少天文学家、历法家如僧人一行、南宫说、姚元等,都到这里进行过天文观测活动。

观星台是中国天文科学发展史上的宝贵遗产,对研究中国天文史和建筑史都具有极重要的科学价值。1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。