豆芫菁bean blister beetle

豆类作物及蔬菜食叶害虫,亦可供药用。又名锯角豆芫菁。学名Epicauta gorhami Marseul。鞘翅目,芫菁科。分布于日本及中国的江苏、浙江、江西、湖南、广西、台湾等省区。成虫为害大豆、马铃薯、花生、棉花、番茄、茄子、甜菜、赤豆、苜蓿、向日葵、蕹菜、麻类、桑、曼陀罗、桤木等。中国为害大豆的尚有中华豆芫菁、暗头豆芫菁、眼斑芫菁、大斑芫菁、金鸡儿绿芫菁、耳节短翅芫菁等。幼虫以蝗卵为食,成虫取食豆叶,残留网状叶脉,亦能食害嫩茎及花瓣。

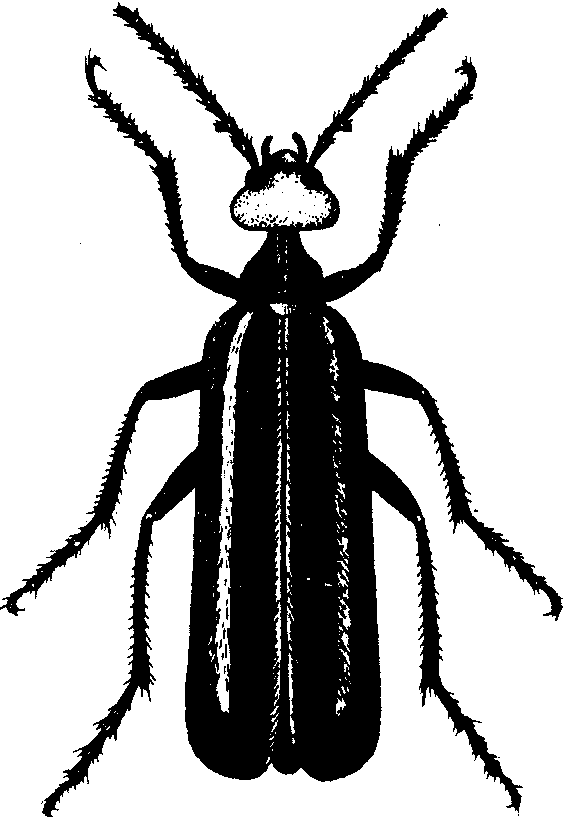

雄成虫体长11.7~14.2毫米,雌虫14.5~19毫米,黑色。头部红色,近复眼内侧黑色,具一对扁平光亮黑疣,雌虫触角丝状,雄虫触角第三至第七节扁而阔,每节外侧各有一纵凹槽。胸腹黑红色,前胸背板中央和每个鞘翅上都有一纵行黄白条纹。前胸两侧、鞘翅四周各腹节后缘均镶有丛生灰白色短毛(见图)。卵长2.5~3.0毫米,上粗下细,初产乳白色,后变乳黄,聚生,排列成菊花状。幼虫复变态,共6龄,1龄蛃型,体长2~5毫米,深褐色,胸足发达;2~4龄蛴螬型,乳黄色,头部淡褐色;5龄(又称假蛹)象甲幼虫型,长约9.5毫米,乳白微带黄色,全体被膜,光滑无毛,胸足不发达,呈乳突状,体微弯; 6龄蛴螬型,长约12.4~13毫米,体乳白色,头褐色,胸足短小,跗节呈微小突起。蛹长约15毫米,黄白色,前胸背板两侧具长刺9根,1~6腹节后缘各具刺一排,左右各6个,第七、八腹节左右各具刺5个,第九腹节短小,触角达第二腹节,翅芽达第三节。

豆芫菁

湖北、江西、福建年生2代,以5龄幼虫在土中越冬。翌年春天蜕皮进入6龄并化蛹。越冬代成虫于5、6月间出现,集中为害早播大豆,后转移为害番茄、茄子等蔬菜。第一代成虫8月中旬出现,主害大豆。9月下旬至10月上旬转移到蕹菜等植物上为害。成虫多在白天取食,有群集性,能短距离飞翔,一般爬行迁移,受惊即迅速飞逃或坠地躲藏,并从腿节及其他关节处分泌出含有芫菁素的黄色液,接触人体皮肤,能引起红肿发泡。一头成虫每天可食豆叶4~6片。雌虫一生只交配1次,掘4~5厘米深斜穴产卵。每雌可产卵400~500粒,以70~150粒卵排成菊花状。在成虫点片发生时可用网捕,或用对硫磷、杀螟硫磷、敌百虫及倍硫磷防治,冬季深耕、水旱轮作可减少越冬幼虫。

豆芫菁bean blister beetle

Epicauta gorhamiMarseul,又称白条芫菁。昆虫纲,鞘翅目,芫菁科。分布于华北及长江以南各省区;日本也有分布。成虫为害豆类、花生、苜蓿、马铃薯、甘薯、棉花、甜菜的叶片和花。成虫体长11~19 mm,体黑色;头部红色,触角雄虫栉齿状,雌虫丝状;前胸背板中央和每个翅鞘中央都有一灰白色宽纵带。华北一年发生1代,南方2代,均以5龄幼虫在土内越冬。成虫白天群集大豆上为害,喜食嫩叶,活动力强,受惊后坠地,并能分泌黄液,接触人体,引起红肿发泡。卵产于土内,幼虫共6龄,生活于土中,捕食性。可采取冬耕灭虫;网捕或喷药防治成虫。