连锁与交换linkage and crossing-over

位于同一染色体上的基因连系在一起遗传与非姊妹染色单体上的基因互换位置,出现重组型的现象。

1906年贝特森(W.Bateson)等用香豌豆(La-thyrus odoratus)做杂交试验,首次发现连锁遗传现象。紫花、长花粉粒(PPLL)和红花、圆花粉粒(PPll)两个香豌豆品种杂交,F2的分离比不是预期的9:3:3:1,而是亲本型比值高于期望值,重组型比值低于期望值;另一组试验是紫花、圆花粉粒(PPll)与红花、长花粉粒(ppLL)的品种杂交,也是亲本型比值高于期望值,重组型比值低于期望值。但是,第一组的杂交是两个显性基因位于一条染色体上,两个与之等位的隐性基因位于同源染色体上,F1基因型为++/ab,称为相引构型。第二组的杂交则是一对同源染色体上都分别载有不同的显性和隐性基因,F1的基因型是a+/+b,称为相斥构型。1911年美国遗传学家摩尔根(T.H.Morgan)等根据果蝇的杂交试验结果提出连锁与交换的概念,指出控制不同性状的非等位基因位于一条染色体上,减数分裂时一起进入配子,表现连锁遗传现象;非姊妹染色单体交换节段,改变基因原有的连锁关系,出现新的重组型。从而发现经典遗传学第三定律——连锁与交换定律。

1909年比利时细胞学家詹森斯(F.A.Janssens)根据螈蝾孢母细胞减数分裂的研究,提出非姊妹染色单体的交叉是交换的产物的交叉说。1931年斯特恩(C.Stern) 等提出基因连锁与交换的细胞学证据。

连锁 如果位于同一染色体上的基因一起进入配子,非姊妹染色单体不发生交换,测交后代只出现亲本型、没有重组型的现象称为完全连锁。完全连锁是比较少见的,由特定的基因型和基因所决定,例如雄果蝇、雌蚕皆不发生交换。1922年英国学者霍尔丹(J.B.S. Haldane)曾提出,异配性别的生物体一般不发生交换。有的突变基因能抑制基因交换,例如果蝇的隐性交换缺陷型C(3)G。这类缺陷型在高等生物如人类、果蝇、小麦和玉米; 低等生物如粗糙脉孢霉、曲霉、酵母菌以及λ噬菌体等都曾发现。如果非姊妹染色单体发生交换,F2及测交子代既有亲本型也有重组型,但重组型的比率低于独立遗传中预期值的现象称为不完全连锁。生物界中不完全连锁是极为普遍的。位于同一染色体上的各个基因相互间都存在着连锁关系,组成一个连锁群。每个物种的连锁群数和单倍的染色体数相等。例如水稻、小麦、陆地棉、人、黄牛、猪和鸡的连锁群数分别为12、21、26、23、30、19和39。位于性染色体上的基因所控制的性状还表现与性别连锁(见性连锁遗传)。可以利用各种试验设计,确定基因所在的染色体及其连锁位置(见基因定位)。把连锁群上的各个基因间的顺序和距离标志出来就绘成了连锁遗传图。至今已对果蝇、玉米、番茄、大麦、小麦、水稻、高粱、豌豆、大肠杆菌和T4噬菌体等绘制出较好的连锁遗传图。高等动、植物连锁图上各基因之间以交换值作为遗传距离,交换值应小于50%。

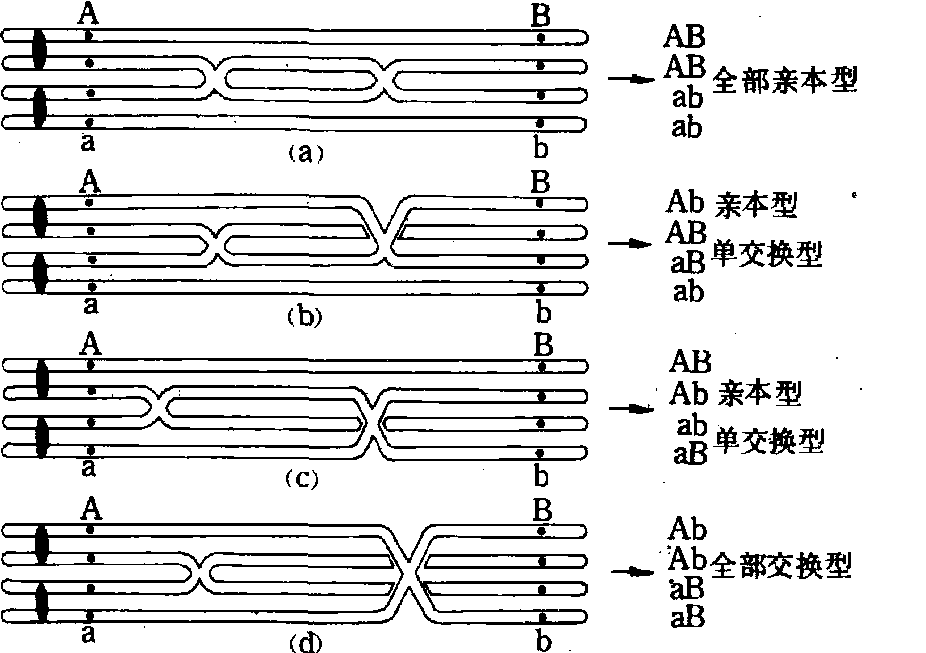

交换 染色体交换的结果产生了基因重组,交换数和重组数并不是1对1的关系,在两个连锁基因之间发生双线双交换不产生基因重组。重组型配子占总配子数的百分率称交换值,最大交换值为50%。因为单交换只涉及两条染色单体,另两条不发生交换,重组率为50%。双交换,若二基因间发生二次交换则有四种情况(图1): ❶双线双交换,产生的配子全属亲本型,交换值为0;

❷和

❸三线双交换,产生亲本型与重组型配子各一半,交换值为50%;

❹四线双交换,产生的配子全部为重组型配子,交换值为100%。如果交换所涉及的染色单体是独立的,各种交换频率相等,平均交换值等于50%。所有的孢母细胞并不都在所研究的连锁基因间发生交换,交换值一般小于50%。特定连锁基因间的交换率是相当稳定的,因此交换值可用于基因定位(见基因定位)。但交换率也受基因和环境的影响。前者如染色体畸变会降低交换率,再如黑麦自交系的交换率一般低于异花授粉的亲本; 后者如年龄、温度、营养、水分、物理射线和化学药品等也影响交换,雌果蝇在22℃时交换率最低。

图 1 四种双交换模式图

染色体中一个区段发生的交换可能影响相邻区段的交换,称为干扰。1916年美国遗传学家马勒(H.J.Muller)首次在果蝇中发现干扰现象。干扰程度由实际双交换值与理论双交换值之比即符合系数测算,理论双交换值由两次单交换值之积求出,故干扰率=1-符合系数。干扰率小于1时为正干扰。自然界正干扰的现象极为普遍,而且基因间距离愈近干扰程度愈大。干扰率大于1称为负干扰。在噬菌体、细菌、真菌、酵母菌和家蚕中发现有负干扰现象。染色单体干扰会减少双线双交换的频率,有可能出现交换值大于50%的现象,在酵母菌、真菌和地钱中曾观察到。此外,还存在染色体间效应。1939年马瑟(K.Mather) 提出在一个细胞中交叉总数稳定的假说,即某一对染色体交叉增加时,另一对的染色体交叉就减少。

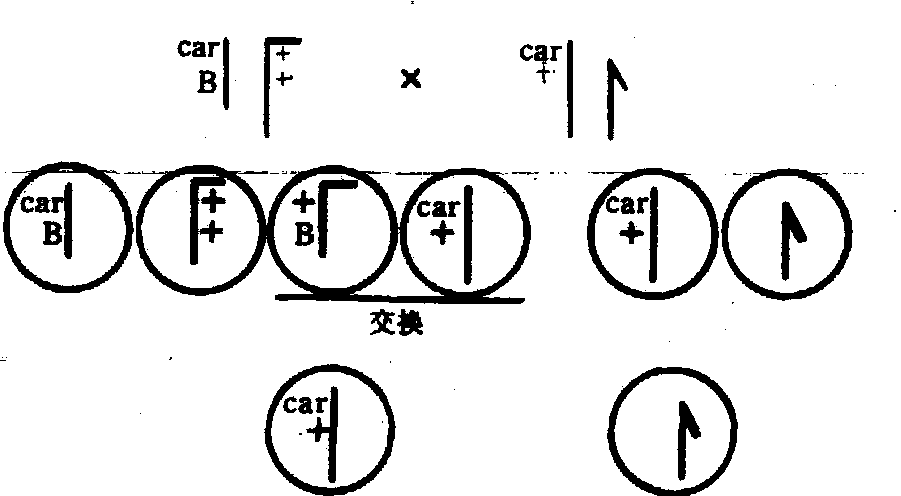

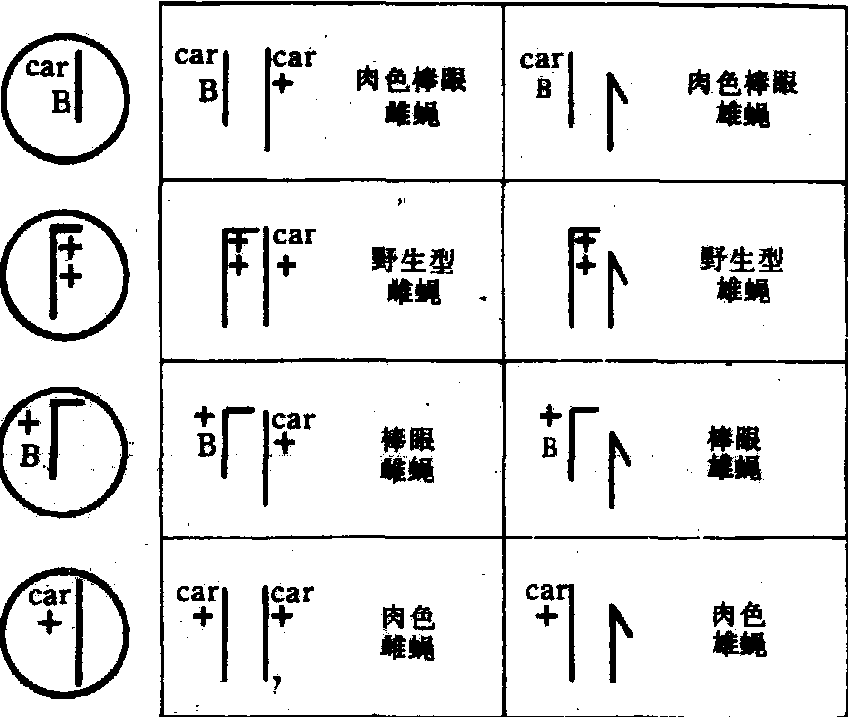

交换的细胞学基础直到1931年才为斯特恩 (C.Stern)在果蝇的试验中以及克赖顿(H.B.Creighton)和麦克林托克(B.McClintock)在玉米的试验中所证实。斯特恩选到一个具有标记染色体和标记基因的雌蝇,其一条X染色体载有肉色眼基因(Car)和十六区A段重复(B)但却缺失了另一段。另一条X染色体载有显性眼色基因并连接了一段Y染色体,表型为红色棒眼。这种雌果蝇与肉色正常眼的雄蝇交配,对子代进行了交换的遗传学鉴定和染色体细胞学的观察,获得了交换的细胞学证据(图2)。

交换发生的机制 1931年美国细胞遗传学家贝林(J. Belling)假设同源染色体在复制成染色单体期间,由于互换复制模板而发生交换。1937年英国细胞学家达林顿(C.D.Darlington) 认为同源染色体联会时相互缠绕,染色体间的扭力使各自的一条染色单体断裂,两个断头重接时发生非姊妹染色单体的交换。T4和λ噬菌体的染色单体断裂和重接并非机械力所致,而是由核酸内切酶、DNA聚合酶和连接酶等一系列酶参与作用所完成。

细菌的重组通过转导、转化和不同菌种的接合实现 (见转导、转化、细菌接合)。1946年德尔布鲁克(M.Delbriick)等选用带速溶噬菌斑基因r和能感染大肠杆菌B和B/2菌株的突变基因h作标记,将h+r与hr+两种T2噬菌体杂交 (即对大肠杆菌B株双重感染),所得子代再接种在含有B及B/2株的培养基上,根据噬菌斑性状选得重组型h+r+和hr,即两种性状属野生型和两种性状均属突变型的后代,计算出的重组值用于绘制连锁图。电子显微镜的观察也显示了噬菌体杂合DNA配对及交换重组的图像。

图 2 染色体交换的细胞学证据示意图

杂合体的体细胞染色体配对可能导致交换,出现性状嵌合现象。1936年美国遗传学家斯特恩(C.Stern)首先在果蝇中发现少数杂合雌蝇(sn+/+y)表现为有焦刚毛(sn)和黄体(y)孪生斑的嵌合体,是由于体细胞交换产生基因型为sn sn和yy的细胞的结果。1958年泰勒(J. H. Taylor) 应用同位素标记法首次报道细胞的有丝分裂过程中发生的姊妹染色单体互换现象。据研究,姊妹染色单体互换与DNA损伤有关,由于DNA修复功能缺陷导致染色体稳定性减弱而表现姊妹染色单体互换率升高。利用这种关系可用于测验某些先天性疾病以及检测环境中致癌、致畸和致变的诱变剂。

理论与实际意义 连锁与交换规律的发现奠定了遗传物质的染色体基础,开拓了遗传学发展的道路。目前已深入探讨染色体交换的分子机制,不同生物固有的连锁群保证物种的稳定性; 交换形成多样化的重组型,为生物进化提供了无尽的源泉。杂交育种的目的在于利用基因重组综合双亲的优良性状,选育新品种。预测目标性状间是否连锁以及根据交换率确定育种群体的大小,对提高杂交育种效率有十分重要的价值。此外,在人类遗传病的预测,产前诊断及环境保护等方面都有实用意义。