金文

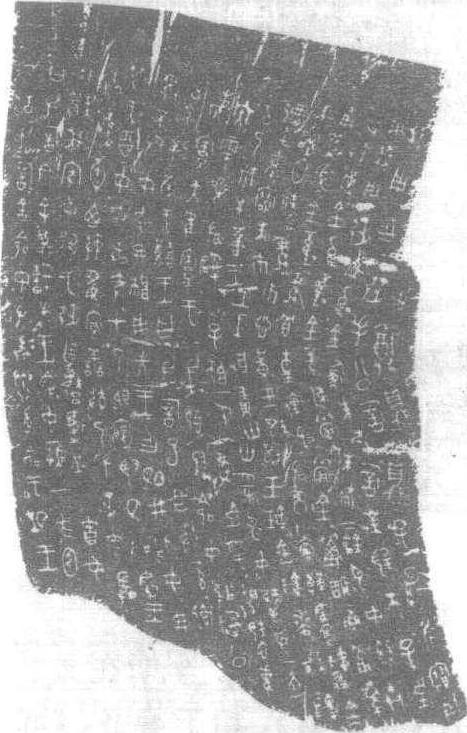

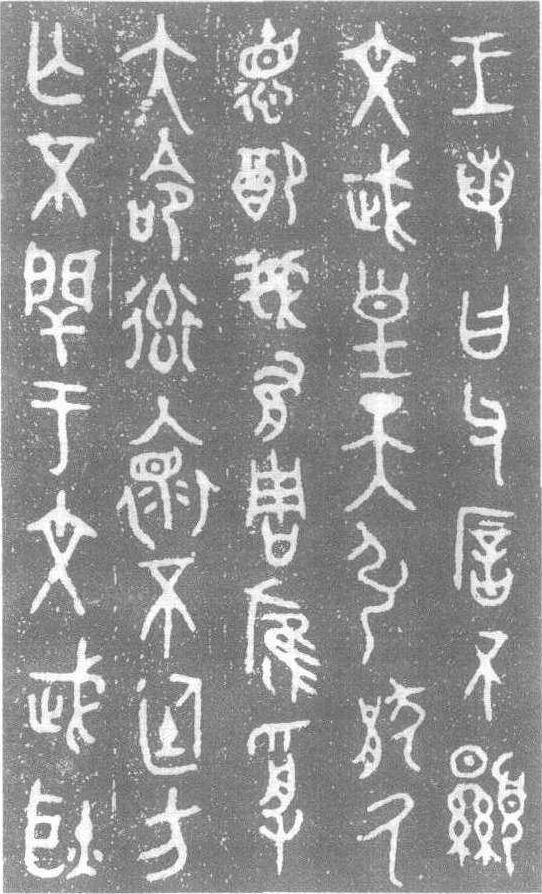

亦称“钟鼎文”。是镌刻于古代钟鼎彝器上的文字。古时以钟鼎为重器,“钟鼎”概括一切铜器,其上文字一律称“钟鼎文”。古人称铜为金,故称金文。其书体上承甲骨文,圆浑古朴,富于变化。殷商周初的金文稍近甲骨文,多为铭辞,字数也不多。周中期以后的金文,多与祀典、赐命、征伐、契约有关,书体渐趋雄浑伟丽,字数也有多至500字者。如*《大克鼎铭》、*《史墙盘铭》、*《毛公鼎铭》等,都是金文的代表作品,不只是临习的范本,而且有很高的史料价值。

060 金文

殷周秦汉时铸刻在铜器上的文字。因战国以前称铜为金,故名。青铜器中以钟、鼎为多,故又称“钟鼎文”。出土的青铜器大都是周朝的遗物,内容多是当时统治者有关祭祀、赐命、征战、契约等的记录。历来出土的铜器在万件以上,1985年容庚《金文编》修订第4版采用铭文3902件,收正文 (可识的字) 2420字,附录(还不能确定的字)1352字,共计3772字。金文前承甲骨文,后启小篆,字体逐渐线条化、符号化、定型化,是研究古汉语词的本义,字形构造,字体演变的珍贵资料。

金文

即“钟鼎文”。铸在或刻在殷、周青铜器上的铭文,多用纪录祀典、赐命、征伐、约契等事。

金文jinwen

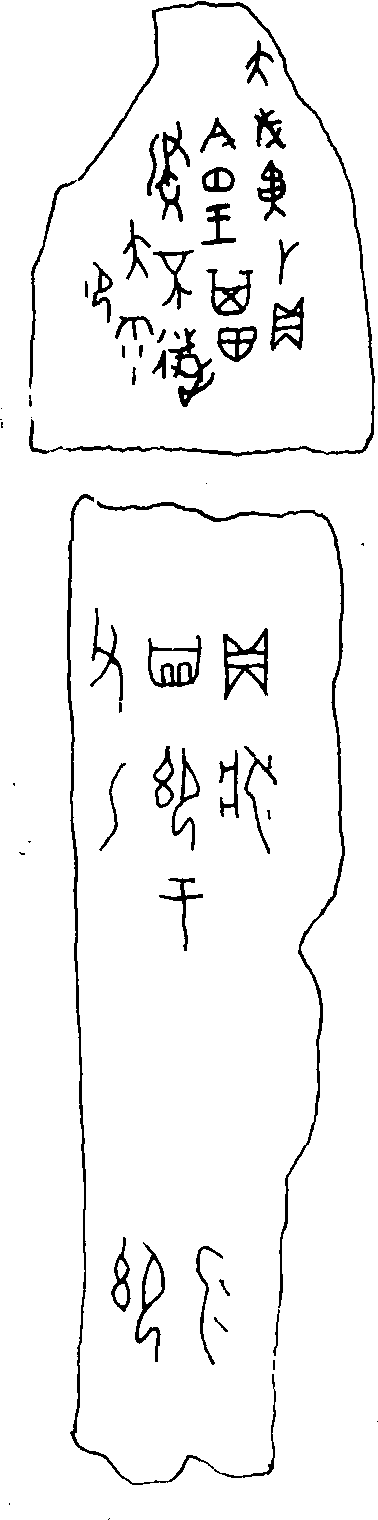

也称“钟鼎文”,即指铸、刻在商周青铜器上的铭文。现已发现带铭文的铜器4000多件,金文单字3500个左右。内容多记奴隶主贵族祭典、征伐、赐命、契约等,涉及到礼仪、制度、经济、文化、风俗等各方面。商代的金文是在商代后期的青铜器上才出现的,其字体和甲骨文相近。较早的铭文只有很少的几个字,大都是古代氏族的族徽、人名等,如妇好之类。商代末年始有较长的铭文,最长有三四十字的,内容大体是因受赏而为父辈做器的。如安阳后岗祭祀坑出土的戍嗣子鼎有铭文30字,是迄今为止考古发掘的商代青铜器中铭文最长者。西周早期出现长篇铭文,如成王时代的《令彝》有187字,康王时代的《大盂鼎》有291字。西周初年的铜器铭文是因袭商代的字体,比较凝重。西周中期族氏铭文已罕见,长篇铭文更多,内容多格式化。铭文字体书写趋于疏散。西周晚期铭文多长篇,如《毛公鼎》有497字,是现存铜器中最长的一篇铭文。春秋战国时期铜器铭文,一般都很简短。字体向多样化发展,出现了鸟篆等艺术字体。其内容长篇记事铭文较少,一般以记载督造者、铸工、器名以及使用地点为主。战国曾侯乙墓出土编钟计有篆书铭文约2800余字,是战国早期金文的一次重大发现,是已知我国最早的一部较完整的古代乐律学者作。青铜器铭文是研究我国奴隶制社会以及封建社会早期的重要史料,也是研究汉字发展的珍贵资料。

金文jinwen

范铸或镌刻在青铜器上的铭文所使用的汉字,也叫“钟鼎文”。

在铜器上铸刻铭文的风气始自商代,盛于周代。商代的铭文一般只有一个或几个字,形体接近甲骨文。到西周时,铭文的字数逐渐增多,最长的近500字。铭文的形体也渐趋严整雄伟。到战国末年,铭文字体逐渐和小篆接近,字数也日趋减少。小篆通行后,金文丧失了它的地位,渐渐消失。金文的鼎盛时期是西周,现今出土的带铭文铜器大多属于这一时期。其铭文不仅字数多,而且涉及的内容多为朝廷王室的重大活动,史料价值很高。我们今天所说的金文,主要是指这一时期的铜器文字。

金文通行年代长,从商末到秦初共经历一千多年。现在收集到的金文的总字数,约在4000个左右,其中已辨识出的约2500个。与甲骨文相比,金文中象形、会意字减少,形声字大量增加,异体现象也少于甲骨文,但结构仍未完全定型。金文形体上的突出特点是笔画丰满粗壮,屈曲圆转,严谨工整,布局匀称。

金文Jinwen

商周时代铸或刻在青铜器上的铭文。又称“钟鼎文”、“彝器款识”。商代铭文字数较少,一般为30—40个,字体也不甚工整美观。西周金文字体整齐,字数也有所增加,西周宣王时的毛公鼎铭文长达497个字。金文的内容很丰富,不仅包括为圣贤铭功纪德的颂文,而且还有祭祀、征伐、锡命等有关记事,象曶鼎、矢人盘上的铭文还有法律契约的作用。青铜器铭文是很有价值的史料,以铭文和古文献互相参证可以更好地了解商周时期奴隶制发展情况。

金文Jinwen

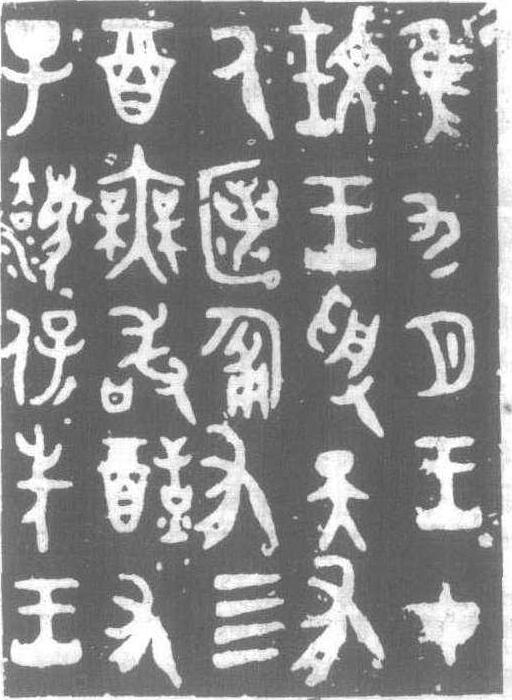

金文是用铜和锡两种金属铸造的文字,也叫“钟鼎文”。钟为乐器,鼎属礼器,钟鼎文多为天子的命令,诸侯功绩的记录。钟鼎文字有凹下的阴文,叫“款”,凸出的阳文叫“识”,所以钟鼎文也叫“钟鼎款识”。金文的形体随时代和地域不同而有变化,具有很高的书法艺术水平。《大盂鼎》书风接近甲骨文;《毛公鼎》标志金文的成熟,共497字,是最长的铭文,表现了中原浑穆凝重的古朴书风;《散氏盘》铭文357字,有荆梦宽博奔放的书风;《虢季子白盘》铭文111字,接近后来的小篆,趋于新兴的流美书风。金文的参考书有宋代薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》,清代阮元《积古斋钟鼎彝款识》、孙诒让《古籀拾遗》,近代罗振玉《三代吉金文存》、郭沫若《两周金文辞大系》、容庚《金文编》。

《毛公鼎》

金文Jinwen

文字学术语。古汉字的一种书体的名称。商、周、春秋、战国时期铜器上的铭文字体。古人把青铜称为吉金,所以叫“吉金文字”,简称“金文”。古代铜器以乐器钟和礼器鼎为代表, 因而又称 “钟鼎文”。金文原指整篇铭文,从1925年容庚编纂《金文编》开始,成为一种书体名称。金文的铸刻自商代中期出现,到周代蔚然成风, 一直延续到战国之后。从宋至今,已出土铜器上万件,已发现单字4 000多个, 其中可识的有1 000多个。商代金文,字体和甲骨文相近,由于铸刻较为完整精细, 有些还保留着一些比甲骨文更原始的汉字形体, 每则铭文的字数也不多。周代金文的铭文字数渐多,如西周后期的毛公鼎,铭文长达497字。记载的内容主要是祭祀、征伐、锡命、契约等重大事件。西周的金文字形形声字比甲骨文多, 异体字比甲骨文少,渐趋规范化、符号化。金文中有少数是在铸好的铜器上刻成,大多数是用模型铸成,所以笔道肥大,转折圆润。战国末年的金文字体接近小篆, 铭辞也很短,大多为器名、督造人或制作人名。

金文

金文是用铜和锡两种金属铸造的文字,也叫“钟鼎文”。钟为乐器,鼎属礼器,钟鼎文多为天子的命令,诸侯功绩的记录。钟鼎文字有凹下的阴文,叫“款”,凸出的阳文叫“识”,所以钟鼎文也叫“钟鼎款识”。金文的形体随时代和地域不同而有变化,具有很高的书法艺术水平。《大盂鼎》书风接近甲骨文; 《毛公鼎》标志金文的成熟,共497字,是最长的铭文,表现了中原浑穆凝重的古朴书风;《散氏盘》铭文357字,有荆楚宽博奔放的书风; 《虢季子白盘》铭文111字,接近后来的小篆,趋于新兴的流美书风。古今研究金文的著作很多,最著名的有宋代薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》、清代阮元《积古斋钟鼎彝款识》、孙诒让《古籀拾遗》、近代罗振玉《三代吉金文存》、现代郭沫若《两周金文辞大系》、容庚《金文编》。

金文 《毛公鼎》石鼓文

金文

又叫 “钟鼎文”,是古代浇铸在青铜器上的汉字。这里的 “金” 指的是铜和锡合铸成的青铜器,并不是我们现在所说的金、银的 “金”。在铜器上铸字,商代晚期就有,但并不十分普遍,而且字数也比较少。到了西周及春秋时代,铜器上的文字就多起来,如西周晚期的毛公鼎上浇铸的汉字多达497个。金文记载的多是关于祀典、分封、征伐、约契以及器主的功绩等内容,具有极高的史料价值。1925年容庚编印 《金文编》,把商周铜器铭文中的字按照《说文解字》的顺序编为字典,从此金文成为 一种字体名称。1985年《金文编》修订第4版采用铭文3902件,收正文(已考定的字)2420字,附录(待考定的字)1352字,共收单字3772字。金文和甲骨文是 一脉相承的同 一体系的文字,但二者也有不同的特点。甲骨文是在龟甲兽骨上刻写的,所以笔画细瘦; 金文是浇铸而成的,所以笔画肥大厚实,肥笔、圆笔较多。金文的结构、行款比甲骨文更趋整齐,图画特征明显减少,文字符号特征进 一步加强了。

金文

又称“钟鼎文”。铸或刻在古代青铜器上的文字。字体朴茂圆浑,富于变化,是历代学习书法者临习的重要书体,亦是篆刻所用主要书体之一。参见“语言文字”中的“金文”。

金文

见“语言文字”中的“金文”。

金文

又称“钟鼎文”。泛指铸刻在殷、周乃至汉代各种铜器上的铭文。古代铜器一般分礼器和乐器两大类。礼器以鼎为多,乐器以钟为多。故前人将钟鼎作为一切铜器的总称。殷代金文的字体与甲骨文相近。铭文一般很简短。周代金文方面的铭文逐渐加长,文字也多规整。战国以后铭辞字体渐近小篆。

金文

亦称钟鼎文。殷、周青铜器上铭文的统称,属大篆系统。殷代金文字体与甲骨文相近。周代金文多有关祀典、赐命、征战、约契等内容。是研究上古社会的宝贵资料。周初书风犹承殷代,以后渐趋雄伟。金文大都文简字少,甚至仅一两字,最长为《毛公鼎》共32行491字。金文的参考书有:清阮元《积古斋钟鼎彝器款识》、孙冶让《古籀拾遗》等。

金文

金文

铸刻在商周时代青铜器上的铭文。因钟、鼎上的铭文最长、字最多,故亦称钟鼎文。商代金文的字体和甲骨文相近,铭文字数较少。西周金文字体整齐,独成风格,铭文字数最多,单器铭文有的近五百字,史料价值很高,一般“金文”即指此。

金文

即钟鼎文。铸或刻在殷、周青铜器上的铭文。多记录有关祀典、锡命、征伐、约契等事。殷代金文字体与甲骨文相近,铭文字数亦少; 周初仍继承殷代,后渐趋整齐雄伟,铭辞亦较商代为长。《毛公鼎》铭辞长达491字。战国以后铭辞少有长篇巨制,多为督造者、铸工和器名等,字体逐渐和小篆接近。自宋代薛尚功 《历代钟鼎彝器款识》 后,历代研究金文著作甚多。

金文

旧称“钟鼎文”。一般指殷周至汉代铸刻在青铜器上的汉字。殷代金文的字体与甲骨文相近, 到战国末年已与小篆接近。以周代遗物为多, 其内容多与祀典、征伐、约契等有关。

金文

即钟鼎文。铸或刻在殷、周青铜器上的铭文。多记录有关祭典、锡命、征伐、约契等事。殷代金文字体与甲骨文相近,铭文字数亦少;周初仍继承殷代,后渐趋整齐雄伟,铭辞亦较商代为长。《毛公鼎》铭辞长达491字。战国以后铭辞少有长篇巨制,多为督造者、铸工和器名等,字体逐渐和小篆接近。自宋代薛尚功《历代钟鼎彝器款识》后,历代研究金文著作甚多。

金文

古汉字书体名称。金文是中国古代铜器上的铭文;作为汉字的一种书体,特指商、西周、春秋、战国时期铜器上的铭文。时间从公元前15世纪(商代中期)至公元前220年(秦灭六国),约1200多年。1937年罗振玉编印《三代吉金文存》,收铭文4000多件。此后50多年陆续发现有铭文的铜器数千件。据容庚《金文编》,可识的金文为2420字。

金文

旧称“钟鼎文”,亦叫“大篆。是铸或刻在商周青铜器上的铭文。商代金文的字体和甲骨文相近,铭辞字数较少。西周金文字体齐整,逐渐变长,字的笔画有了显著的“波磔”,铭辞字数渐多,有近五百字的,且开始有固定形式,行文规整。金文铭刻的内容,多属与祀典、锡命、征伐、契约等有关的记事,史料价值很高。战国末年金文字体逐渐和小篆接近,长篇的记事铭文较少,一般只记督造者、铸工和器名等。金文是周代最重要的古文字材料,对于古史的研究具有重要的参考价值。