178 乌纱帽

古代男子头饰。隋朝用乌纱制做的圆顶帽子,式样多种。唐代已作为官帽。宋代以漆涂纱,帽子后面附以铁丝弯制的 “曲脚”或 “直脚”,官帽为“直脚”,形如尺。

乌纱帽wūshāmào

也称“乌纱”。黑色的纱帽。始于南北朝,后世多用为官帽。隋唐时用于天子百官,为视事及宴见宾客之服。明代定为百官公服之冠帽。乌纱帽起初用藤编织,以草巾子为里,外蒙乌纱,再涂以漆。后又去藤里不用,平施两脚,改用以铁,即向两侧伸出两支硬翅。如明初定乌纱帽形制:前低后高。两旁各插一展角,宽为一寸多,长为五寸有余,后有二飘带,通体皆圆,帽内另用网巾以束发。后成为官帽的通俗说法和官位的象征。《晋书·舆服志》:“成帝咸和九年……二宫直官著乌纱㡊。然则往往士人宴居皆著矣。而江左时野人已著帽,人士亦往往而然,但其顶圆耳,后乃高其屋云。”《宋书·五行志一》:“明帝初,司徒建安王休仁统军赭圻,制乌纱帽,反抽帽裙,民间谓之‘司徒状’,京邑翕然相尚。”《隋书·礼仪志七》:“开皇初,高祖常著乌纱帽,朝贵以下,至于冗吏,通著入朝。”唐李白《答友人赠乌纱帽》诗:“领得乌纱帽,全胜白接䍠。”白居易《感旧纱帽》诗:“昔君乌纱帽,赠我白头翁。帽今在顶上,君已归泉中。”《新唐书·车服志》皇太子之服:“乌纱帽者,视事及燕见宾客之服也。”又群臣之服:“书算律学生、州县学生朝参,则服乌纱帽,白裾、襦,青领。”五代后唐马缟《中华古今注·乌纱帽》:“武德九年十一月,太宗诏曰:‘自今已后,天子服乌纱帽,百官士庶皆同服之。’”宋陆游《探梅》诗:“但判插破乌纱帽,莫记吹落黄金船。”元锺嗣成《小梁州·失题》曲:“裹一顶半新不旧乌纱帽,穿一领半长不短黄麻罩。”王实甫《西厢记》第二本第二折:“乌纱小帽耀人明,白襕净,角带傲黄鞓。”明田艺蘅《留青日札》卷二二:“我朝服制,洪武改元,诏衣冠悉服唐制,士民束发于顶,官则乌纱帽、圆领、束带、皂靴。”俞汝楫《礼部志稿》卷一八:“洪武三年定,凡文武官常朝视事,以乌纱帽、圆领衫、束带为公服。”清叶梦珠《阅世编》卷八:“前朝职官公服,则乌纱帽,圆领袍,腰带,皂靴。纱帽前低后高,两傍各插一翅,通体皆圆,其内施网巾以束发。”《西游记》第八回附录:“小姐一见光蕊人材出众,知是新科状元,心内十分欢喜,就将绣球抛下,恰打着光蕊的乌纱帽。”

.jpg)

乌纱帽

(明王圻《三才图会》)

.jpg)

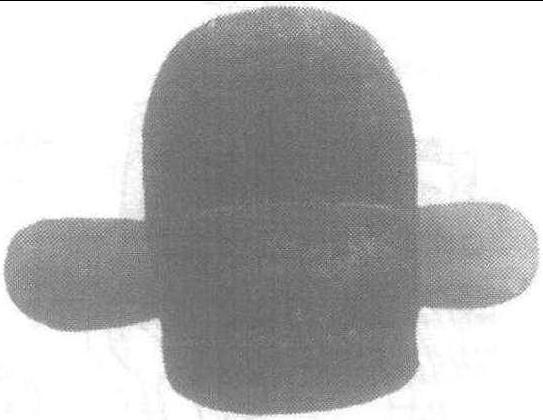

乌纱帽

(上海卢湾区明潘氏墓出土)

乌纱帽

古代官员帽饰名。始自东晋,初为宫廷官员所戴。其后贵贱臣民于宴私场合皆着之,至唐时遂为官服。据载,唐代乌纱帽为官员视事及宴见宾客之时戴用。乌纱帽起初用藤编织,以草巾子为里,外蒙乌纱,再涂以漆。后又去藤里不用,平施两脚,改用以铁,即向两侧伸出两支硬翅。如明初定乌纱帽形制: 前低后高。两旁各插一展角,宽为一寸多,长为五寸有余,后有二飘带,通体皆圆,帽内另用网巾以束发。后成为官帽的通俗说法和官位的象征。

乌纱帽

又称“乌纱冠”。一种黑纱制成的官帽。传说南朝刘宋时,建安王休仁首创乌纱帽,用乌纱抽扎帽边,民间称为“司徒状”。隋文帝开皇初,曾戴过乌纱帽,于是从朝廷贵臣至普通官吏争相追仿,而且用于朝会之间,民间也广为流传。隋炀帝大业以后,由于幞头流行,乌纱帽渐渐废弃。从唐代开始,官员上朝审案宴见宾客时,多戴乌纱帽,成为官帽。一般儒生方士,也喜欢戴乌纱帽。白居易就有 “起戴乌纱帽,行披白布裘” 的诗句。这时的乌纱帽,式样尚未固定,随各人的喜好,变化多端,以新奇取胜。明代则以乌纱帽作为官员上朝处理政事的官服,状元进士也多戴此帽。此时的乌纱帽是黑色的纱或绉纱制成,形制也已经固定。内用漆藤丝或麻编织成帽胎,外罩黑纱,帽后各插一展角,宽约一寸余,长五寸,另有二飘带,前低后高,通体浑圆。质地坚硬,份量很轻。帽内另用网巾束发。由于乌纱帽成为正式的官帽,因此明政府严禁平民百姓戴用。乌纱帽也就成了官职的代称,后代常用“丢了乌纱帽”来形容官员被罢免官职。

明乌纱帽

乌纱帽

即“𫅗”。