雅乐

古代帝王祭祀天地、祖先、朝仪等所用的音乐。起源并盛行于周代,当时的雅乐歌辞,有些见于《诗经》的 “大雅”、“小雅”、“颂”里。雅乐主要用*钟、*磐、*建鼓、应鼓、*箫、*笙、*埙、*篪、*瑟等乐器。秦汉时,雅乐已不如前。此后,虽有袭用旧乐者,但多已改造或重新创作。如唐代则有*大唐雅乐。

005 雅乐

历代宫廷及贵族所用典礼仪式音乐。源出远古祭祖、祈年乐舞;夏、商以来用于宫廷祭祀;至西周,广其规模,并强调“乐”以“礼”行,立有礼乐制度,完备程度无以复加。按《周礼》所记,周代宫廷及贵族的礼仪活动,有音乐与之配合的,如:郊社(祭天地)、尝禘(祭祖先)、食飨 (君臣饮宴)、乡射 (乡里贵族联欢)、王师大献(军队凯旋)、行军田役(练兵行猎)等,所用音乐(包括乐器、人数、曲目、乐队陈设方位)均有严格的等级规定。典礼作乐被视为施政的重要手段。周代雅乐的歌词,多见于《诗经》,如“周颂”中的《清庙》、《雍》等篇用于天子主持的祭天、祭祖;“大雅”中的各篇用于天子与群臣相会;“小雅”用于君臣宴飨等。“国风”本为民间歌曲,其《关雎》、《采苹》、《采蘩》等篇,也被采作“房中乐”,用于后宫的宴享活动。雅乐一名,始见于《论语·阳货》:“恶郑声之乱雅乐也。”此出当与春秋末年“郑声”等民间俗乐遭到排斥有关。秦、汉以后,历代王朝皆效法西周制礼作乐,用以歌功颂德。然其音乐,或取前代旧乐改名填词(如秦改《武》乐为《五行》,汉改《韶》乐为《文始》等),或用民间俗曲直充雅乐 (如南北朝时期的雅乐“杂用吴、楚之音”,“多涉胡戎之伎”),很少创新,这也是后世雅乐渐趋衰微的原因之一。

雅乐

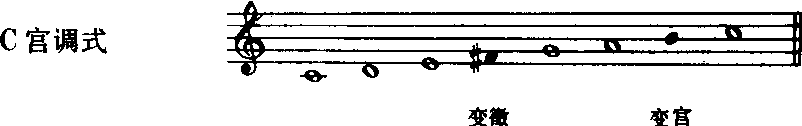

一般泛指古代宫廷帝王祭祀祖先、天地及朝贺、饮宴、军事大典等重大活动时所用的音乐。起源于周代的礼乐制度。周代雅乐即指“六乐”,儒家奉之为雅乐的最高典范,认为它“中正和平”、“典雅纯正”,故称为“雅乐”,《诗经》中的风、雅、颂,很多是周代雅乐的曲目。历代帝王都沿袭循例制礼作乐。广义的雅乐,包括了宫廷中不带或少带礼仪性质的燕乐。其后,士大夫创作的音乐或符合其口味的音乐,也往往被称为雅乐。因此,“雅乐”的概念已从乐种的区分引申为音乐风格上的区分,其音阶是在5种五声调式音阶的基础上,加入变宫和变徵两音形成的:

雅乐

中国古代用于宗教、政治、风俗的各种仪式典礼中的音乐。盛行于周代。周灭殷后,陆续制定了贵族生活中的各种礼仪和典礼的音乐,他们把礼、乐、刑、政并列,也就是使政权、法律这些制度上的统治手段和意识形态的以宗法为内容的礼仪规定,以及与礼仪规定结合在一起的雅乐。这些典礼的仪节方式,以及与之相配合的雅乐,气氛庄严神秘而又沉闷呆板,和当时的青铜器以及其他传世的艺术器一样,虽有古朴、宏伟和庄严之美,但又给人以沉重和压抑之感。雅乐所用的乐器,如编钟、编磬,要花费许多人力物力才能制造。雅乐是礼、乐结合的产物,不同等级的贵族,使用乐器的种类、数目都有严格规定。

雅乐

中国古代宫廷音乐中最重要的组成部分主要为封建帝王及百官岁时行礼时所用。乐舞相合,通称“雅乐”。上古礼文简朴,至西周初年,周公制礼作乐,始行用 《云门》、《大卷》、《大咸》、《大韶》、《大夏》、《大護》、《大武》等乐舞,以祭天地、祀鬼神、享先祖、敬百官。秦平天下,仅存用《大韶》、《大武》二乐舞。西汉初年,儒臣叔孙通等沿袭秦制,作宗庙行礼等乐舞,极为简略。东汉初年,复作雅乐。其乐曲有 《青阳》、《朱明》、《西皓》、《元冥》等,舞曲则有 《云翘》、《育命》 等。汉章帝时,又亲作歌诗四章,及云台十二门诗,以入雅乐。三国之时,魏王曹操命杜夔、邓静,尹商、尹胡、冯肃等人“远考经籍,近采故事,考会古乐,始设轩悬钟磬”,遂复兴雅乐。所制曲目有四,即《鹿鸣》、《驺虞》、《伐檀》、《文王》。晋袭魏乐。南朝复有制作。梁武帝时,始定 “国乐以雅为称”,并根据用途不同,分为 《皇雅》、《允雅》、《寅雅》、《介雅》、 《需雅》、 《雍雅》、《滌雅》、 《牷雅》、 《諴雅》、《献雅》、《禋雅》、《俊雅》等十二曲,二十五章。并命著名文士沈约等人新制曲辞,通称为 “十二雅”。陈宣帝时,改 “雅” 名为 “韶”,如 《懋韶》、《通韶》、《洁韶》、《穆韶》 等。隋文帝平陈、又改“韶”为 “夏”,如 《皇夏》、《肆夏》、《需夏》、《昭夏》等,并命牛弘、柳顾言、许善心等人新制雅乐歌词。唐太宗于贞观初年 (627—649),复命祖孝孙、吕才、张文收等造大唐雅乐,计有 《豫和》、《顺和》、《永和》、《肃和》、《雍和》、《寿和》、《太和》、《舒和》、《昭和》、《休和》、《正和》、《承和》等四十八曲,八十四调,通称 “十二和”。此后,又增《祴和》、《丰和》、《宣和》等三和,共为 “十五和”。唐亡,五代时雅乐亦有变更。后汉初年,张昭奏改唐 “十五和” 为 “十二成”。后周初年,又改“十二成” 为 “十二顺”。宋太祖登基,再改 “十二顺” 为 “十二安”。其后,宋太宗亲制郊祀等四曲,宋真宗继制庙飨二曲及景灵宫酌献十一曲。宋仁宗又亲制迎、送神乐章。宋徽宗崇宁年间,又命魏汉津改制雅乐,称为 “大晟乐”。凡有礼乐之事,皆行用之。旧有诸乐,悉予罢废。与北宋并立之辽朝,其雅乐,初用唐朝之 “十二和”,后改用 “十二安”金灭辽、灭北宋,雅乐遂袭用宋之“大晟乐”。至金世宗大定十四年 (1174),始定雅乐之名为 “大和”,而其乐曲,皆以 “宁” 字命名,如 《昌宁》、《乾宁》、《洪宁》等。元灭金、宋,雅乐复袭用 “大晟乐”。朱元璋起兵占金陵,即置雅乐。洪武建年号,复更定雅乐之名,上宗盛唐,以 “和” 为号,计有《中和》、《肃和》、《凝和》、《寿和》、《豫和》 《雍和》、《安和》、《时和》、《广和》、《永和》 等曲,以祭祀山川神灵、宗庙祖先,通称为 “中和韶乐”。明朝又有封国之制,凡蕃国之王行祭祀之礼,所用雅乐,皆以 “清” 为号,计有 《太清》、《寿清》、《豫清》、《熙清》、《雍清》、《安清》、《广清》、《时清》等曲,以别于帝王所用之乐。清代立国,所用雅乐,多沿袭宋、元、明之旧制,而变更其名,皆以“平” 为号,计有 《始平》、《景平》、《咸平》、《寿平》、《嘉平》、《雍平》、《熙平》、《太平》等数十曲,亦通称之为 “中和韶乐”。以祭祀神灵、祖先。至于大朝会、“三大节” 及常朝之时,则以 “中和韶乐”与 “丹陛大乐” 同奏。宫廷宴乐,则另有 “清乐”,出巡等亦奏之。演奏雅乐的乐队,由政府所辖乐工组成,少则数十人,多则数百人,甚至上千人。演奏雅乐的乐器,亦多沿袭西周成制,必备八音之数,即所谓的金、石、土、革、匏、木、丝、竹。金类乐器,主要有钟、鎛、铙、铎、钹、方响、铜鼓等。石类乐器,主要为磬。土类乐器,主要有埙、缶等。革类乐器,则有各种不同的鼓。匏类乐器,有笙、竽等。木类乐器,主要有祝、敔、拍板等。丝类乐器,主要有琴、瑟、筑、筝、琵琶等。竹类乐器,主要有箫、管、篪、籥、笛、觱篥等。然历时既久,亦时有变更。

雅乐

中国古代帝王祭祀天地、祖宗及朝贺庆典用的乐舞。因其曲调和歌词符合儒家“中正和平”、“典雅纯正”的美学原则,故得名。

雅乐

我国古代帝王祭祀天地、祖先和朝贺、宴享等大典时所用的一种乐舞。汉以后都由太常或太常寺掌管。雅乐一般为偏重形式的典雅,很少流传。因此,周、秦、汉、魏以及隋、唐各代都曾因前代的雅乐散佚而需重新制订。唐代宫廷的雅乐徒有形式,不受重视。在玄宗时,把俗乐乐工中不称职者,一律令其改习雅乐。