京剧

京剧于清光绪年间(一说于道光年间)形成于北京。其前身为徽剧,通称皮簧戏,同治、光绪两朝,最为盛行。

徽戏进京是在1790年(清乾隆五十五年),最早进京的徽戏班是安徽享有盛名的“三庆班”。随后来京的又有“四喜”、“和春”、“春台”诸班,合称“四大徽班”。

道光年间,汉调进京,被二黄调吸收,形成徽汉二腔合流。至清末民初,通称皮黄戏。光绪、宣统年间,北京皮黄班接踵去上海演出,因京班所唱皮黄与同出一源、来自安徽的皮黄声腔不同,而且更为悦耳动听,遂称为“京调”,以示区别。民国以后,上海梨园全部为京班所掌握,于是正式称京皮黄为“京戏”。“京戏”一名,实创自上海,而后流传至北京。

京剧的正式形成大约是1840年(道光二十年)以后的事,这时京剧的各种唱腔版式已初步具备,京剧的语言特点已经形成,在角色的行当方面已出现了新的变化,已拥有一批具有京剧特点的剧目,京剧第一代演员也已经出现余胜三、张二奎、程长庚被称为老生“三鼎甲”,此外还有老生演员兼京剧剧作家卢胜奎。程长庚是这一时期的代表人物,他在融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高方面,比同时期的其他京剧演员作了更多的努力,对京剧表演艺术的形成贡献很大,对后世京剧的发展起了很大的作用。

京剧音乐属于板腔体,主要唱腔有二黄、西皮两个系统,所以京剧也称“皮黄”。京剧常用唱腔还有南梆子、四平调、高拔子和吹腔。京剧的传统剧目约有1000多个,常演的约有三四百个,其中除来自徽戏、汉戏、昆曲与秦腔外,也有相当数量是京剧艺人和民间作家陆续编写出来的。京剧较擅长于表现历史题材的政治和军事斗争,故事大多取自历史演义和小说话本。既有整本的大戏,也有大量的折子戏,此外还有一些连台本戏。

京剧角色的行当划分比较严格,早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行(龙套)七行,以后归为生、旦、净、丑四大行。

京剧形成以来,涌现出大量的优秀演员,他们对京剧的唱腔、表演,以及剧目和人物造型等方面的革新、发展做出了贡献,形成了许多影响很大的流派。

京剧继承了皮簧戏的丰富剧目,不仅有属于二簧系统的二簧、西皮、吹腔、四平调、高拨子等剧目,而且还包括昆腔、高腔、秦腔、罗罗腔、柳枝腔等声腔剧目。这类传统剧目,据粗略统计,不下200余种,丰富多彩,琳琅满目。其题材和形式也多种多样,有文戏、武戏、唱功戏、做功戏、对儿戏、折子戏、群戏、本戏等。在整理传统剧目的同时,又新编、改编、移植了一大批剧目,受到广大观众的欢迎。

034 京剧

见29031条。

031 京剧

近百年来中国国内流传最广、影响最大、最具代表性的戏曲剧种。清乾隆后期,江南的徽班进入北京,与在京的秦腔班合流。道光年间,来自湖北的汉调艺人又与在京徽班合流,改革了汉调的西皮与徽剧的二簧,并吸收昆曲等剧的优长,为京剧的诞生准备了条件。同治、光绪年间,经在京的许多艺术家共同努力,京剧最终形成。京剧以西皮、二簧为主要声腔。二簧旋律平稳、节奏舒缓,唱腔适合表现沉郁、肃穆、悲愤、激昂的情绪。西皮旋律起伏、节奏紧凑,适合表现欢快、坚毅、愤懑的情绪。京剧的伴奏,分“文场”和“武场”。文场以京胡为主,有二胡、月琴、小三弦、笛子、唢呐等等;武场以鼓板为主,小锣大锣次之,合以胡琴、月琴、三弦。念白“以湖广音为中州韵”,有一套严格的规则。京剧的行当最早分生旦净末丑副外武杂流十行,后末、外归入生,副归入净、丑,生行中有老生、武生、小生、红生、娃娃生,并可再细分别;旦行中有青衣(正旦)、花旦、刀马旦、武旦、老旦;净行有正净、架子花、武二花、摔打花、油花;丑分文丑和武丑。京剧的服饰、化妆也极为考究。京剧舞台艺术在文学、表演、唱腔、场面、化妆等方面,构成一套互相依存的格律化、规范化的程式。京剧原以演历史故事为主,传统剧目有1300余个,常演的300—400个。近代诸名表演艺术家辈出,有 “四大名旦”、“四大名生”之号。

京剧

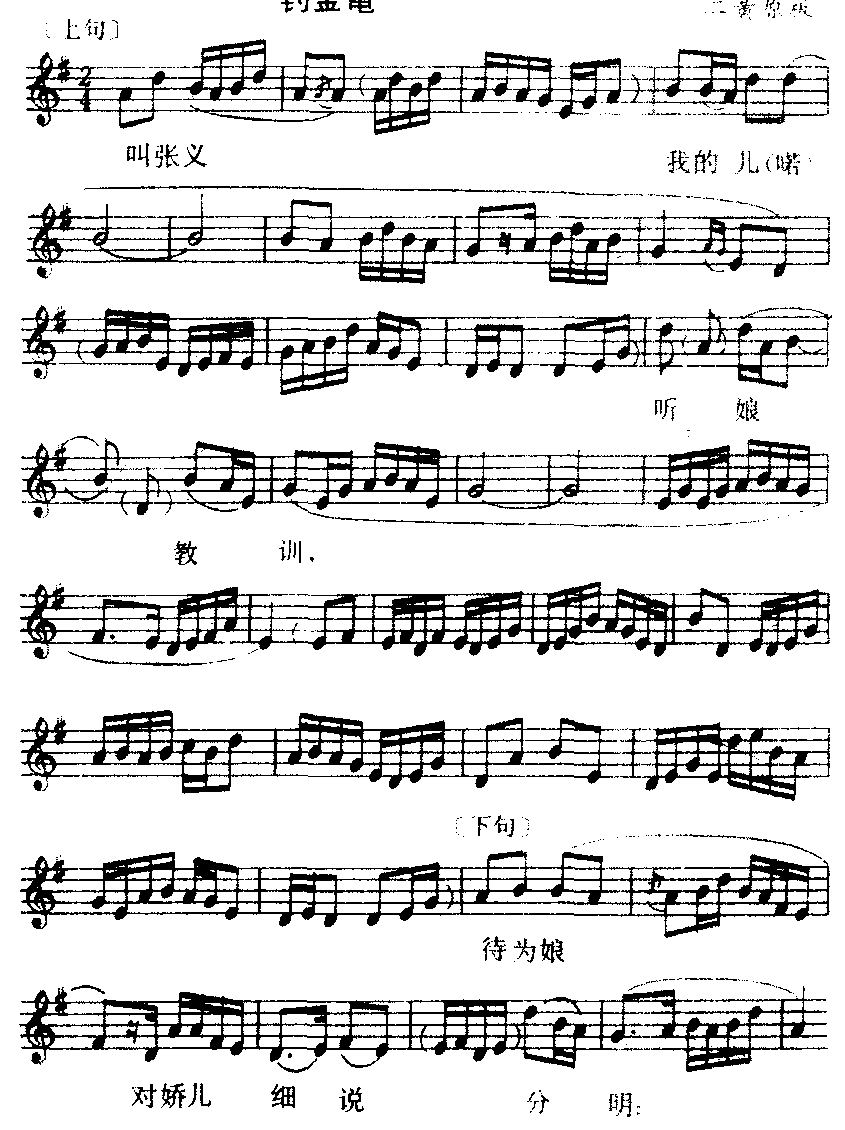

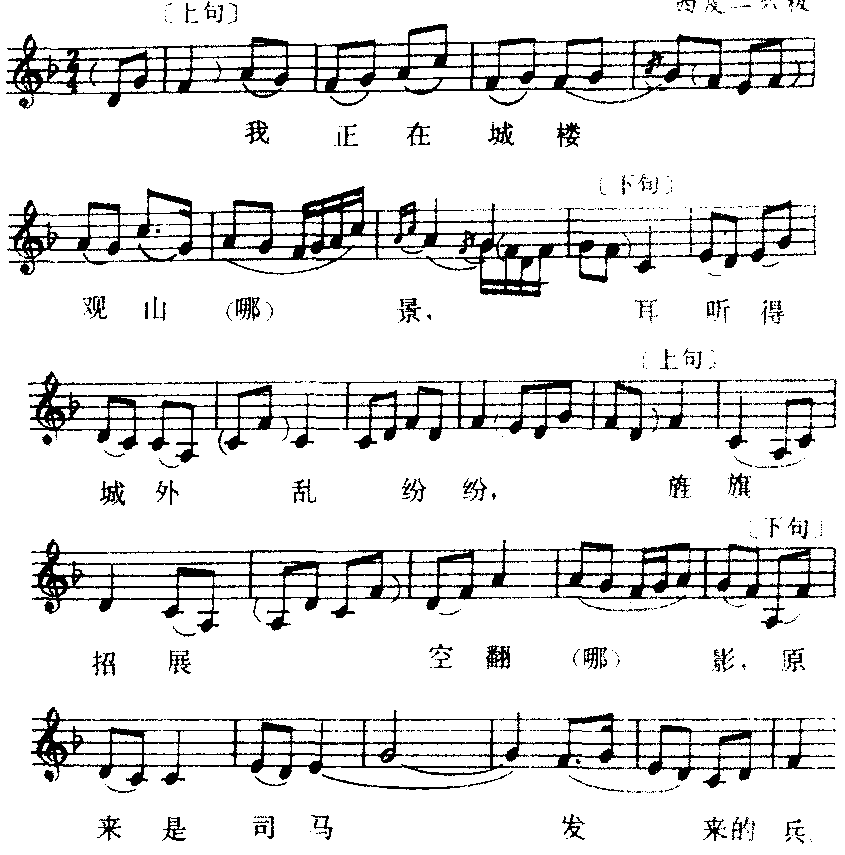

戏曲剧种。是流行全国、影响最大的剧种。有近200年历史。其音乐属皮黄腔系。起初,清代乾隆年间后期,安徽的徽调戏曲班社进入北京,与湖北的汉调戏曲艺人合作演出,并吸收昆腔、秦腔等的剧目、表演程式及音乐曲牌,逐渐地融合发展,而成为新的剧种。此后,徽调的〔二黄〕和汉调的〔西皮〕,遂成为这一新剧种的主要唱腔,因而被称为皮黄腔。由于其首先兴起于北京,也称作京戏或京剧,又因北京曾一度改作北平,也有过“平剧”的名称。长期以来,京剧积累了大量剧目,1989年出版的《京剧剧目辞典》,收集了5300多种。京剧角色齐全,音乐丰富,传统伴奏乐器,以京胡领奏,另有京二胡及月琴,合称为“三大件”。长期以来,众多的京剧演员创造出风格各异、瑰丽多姿的流派。例如以梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生著称的“四大名旦”;以马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯闻名的“四大须生”等,均享誉达数十年之久。其他如周信芳、盖叫天、裘盛戎、张君秋、赵燕侠等,名家辈出,为京剧的发展做出了贡献。京剧既长于表演古装历史题材,也善于迅速反映现代内容。文戏如《二进宫》、《捉放曹》,武戏如《三岔口》、《雁荡山》,连台本戏如《失(失街亭)、空(空城计)、斩(斩马谡)》,生活小戏如《拾玉镯》、《小放牛》等,琳琅满目,各放异彩。京剧自1919年梅兰芳访日演出以来,在世界人民心目中,逐渐地成为代表中华民族文化艺术的一枝艳丽的花朵。京剧音乐色彩丰富而长于变化,其唱腔属板腔体结构。同一体系的唱腔中,可根据人物性格、剧情发展及表现上的要求,而设计不同的板腔。除二黄、西皮之外,尚有四平调、高拨子、南梆子、吹腔、昆腔及山歌小调等音乐。虽然京剧唱词多以七字句或十字句的格式写成,但即使用同一板式的唱腔,也各有其创造性的发挥,而分别具有不同的音乐特色。以二黄和西皮两种常用的唱腔为例:二黄常表现深沉、婉转的感叹,或忧伤、悲愤之情,上下句都起在板上,落在板上,其生腔为商调式,旦腔为徵调式;西皮多描绘舒展、明快的心情,或豪放、刚毅的性格,上下句都起在眼上,落在板上,其生腔为宫调式,旦腔为徵调式。从谱例1《钓金龟》(老旦唱腔)与谱例2《空城计》(老生唱腔)相比较,可以大略看出二黄和西皮在音乐上的不同风貌。

钓金龟

空城计

京剧

戏曲剧种。流行全国。有二百年历史。清乾隆五十五年(1790年)起,原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四个徽班社,进入北京演出,同来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,接受了昆腔、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,并吸收了一些民间曲调,逐渐融合、演变、发展而成。音乐上基本属于板腔体,唱腔以徽调的二黄和汉调的西皮为主,所以旧时也称“皮黄”。西皮有导板、慢板、原板、快三眼、二六、流水、快板、散板、摇板等板式; 二黄有导板、回龙、慢板、原板、快三眼、散板、摇板等板式,另有西皮反调、二黄反调以及南梆子、四平调、吹腔等,分别表达各种不同的情感。表演上歌、舞并重,融合武术技巧,多用虚拟性动作,节奏感强,技术要求很高,念白也具有音乐性,形成中国民族戏曲“唱做念打”有机结合的艺术体系,对各地剧种影响很大。

京剧

京剧是一个大剧种,流行于全国。它于清代光绪年间形成于北京。

从清代乾隆五十五年起,南方的三庆、四喜、春台、和春四个徽调班社,陆续来到北京演出,受到观众的欢迎。这时的徽班是以唱二黄为主的。徽班进京后,一些汉调艺人也来到北京,搭徽班演唱。汉调以唱西皮为主,也唱二黄。这样徽调和汉调慢慢地融合在一起,促进了北京舞台上西皮、二黄的合流,形成了“皮黄戏”。

皮黄戏的音乐主要由西皮和二黄组成。西皮主要用来表现活泼欢快的情绪;而二黄则用来表现深沉悲凉的感情。京剧的伴奏乐器有胡琴、二胡、南弦子、月琴、笛子等管弦乐器和鼓、板、大锣等打击乐器。

京剧的脚角根据男女老少,俊丑正邪划分为生、旦、净、丑4个大的行当。其中又各有更细的角色分工。生行分老生、武生、小生、红生、娃娃生;旦行分青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦;净行中有正净、架子花、油花;丑行中有文丑,武丑等。每个行当都有一套表演程式,在唱念做打的技艺上均各有特色。

在京剧舞台上常演的剧目很多,其中多为历史故事。如《宇宙锋》、《群英会》、《空城计》、《贵妃醉酒》、《挑滑车》、《秦香莲》、《野猪林》、《三岔口》、《打金枝》、《拾玉镯》等等。这些剧目反映了广阔的社会生活。解放后,京剧工作者对传统剧目进行了整理,大力改编、移植、创作了一批新的历史剧,如《猎虎记》、《将相和》、《杨门女将》、《海瑞罢官》等。这批新剧目令观众耳目一新。20世纪60年代还出现了一批现代京剧,如《沙家浜》、《红灯记》、《智取威虎山》、《杜鹃山》等,为京剧表现现代生活做了有益的尝试。京剧在艺术上是很有特色的,它广泛地吸收了各种表演艺术的精华,创造出了一套适合自己特色的程式。它在表演上是歌舞并重,并融合了一些武术技巧。表演的虚拟性很强,念白具有音乐性,使唱念做打得以有机结合。这种表演方式对各地剧种有深刻的影响。

京剧按地区和艺术风格可划分为“京派”和“海派”两大流派。“京”是指北京地区,“海”则指上海地区。

京剧200余年的历史造就了一大批卓有成就的表演艺术家。老生行中有谭鑫培、余叔岩、马连良、周信芳、高庆奎、李少春等;小生行中有俞振飞、叶盛兰等;武生行中有杨小楼、盖叫天等;旦行中有王瑶卿、梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生、张君秋等;净行中有金少山、郝寿臣、裘盛戎、袁世海等;丑行中有王长林、萧长华、叶盛章等。他们精湛的表演艺术为京剧的发展做出了不可磨灭的贡献。

京剧

我国主要戏曲剧种,形成于北京,流行全国。清乾隆五十五年(1790),四大徽班先后进京演出。嘉庆、道光年间,徽班艺人与汉调艺人同台演出,相互影响,又融合昆曲、秦腔的曲调及表演方法,逐渐形成京剧。清末以来,经程长庚(1811—1880)、谭鑫培(1847—1917)、梅兰芳(1894—1961)等几代表演艺术家的改革和发展,形成完整的艺术风格和表演体系,对其它剧种有很大影响。其唱腔属板腔体,西皮、二黄为主要腔调,有导板(倒板)、原板、慢板、二六、快板、流水、摇板、散板等板式。另有西皮反调(反西皮)、二黄反调(反二黄)、南梆子、四平调、吹腔等。以京胡、二胡、月琴、三弦、笛、锁呐、鼓、板、大锣、铙钹、堂鼓、星等乐器伴奏。有生、旦、净(花脸)、丑(小花脸)四大行当,又按角色男女老少、俊丑正邪,各有细密分工。如,“生”有老生、小生、武生之分;一般妇女称旦,大家闺秀称正旦(青衣)、小家碧玉称花旦,老年妇女称老旦,勇武妇女称武旦,诙谐或邪恶妇女称彩旦;净、丑也有武净、武丑。表演上唱、念、做、打并重,技术要求严格,念白也讲究音乐性,善用虚拟性的程式动作。道具、服装、造型、脸谱等夸张、精练,脸谱艺术尤为独特。传统剧目一千余出,包括《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《空城计》、《群英会》、《打渔杀家》、《野猪林》、《萧何月下追韩信》、《三岔口》等一批经典剧目。

京剧

戏曲剧种。流行全国。清乾隆年间四大徽班入京后,对秦腔、昆曲等诸腔调兼收并蓄,嘉庆、道光年间又和进京的汉调艺人合作,使西皮、二簧两种声腔合流,逐渐形成相当完整的艺术风格和表演体系。乐器伴奏有京胡、二胡、月琴、三弦、笛、唢呐、笙等。唱腔属板式变化体,以西皮、二簧为主要声腔。表演上唱、念、做、打并重,多用程式化动作。对各剧种影响很大。涌现了一大批著名演员。有传统剧目1000个以上。中华人民共和国成立后,作为优秀剧目继续上演的约有200余出。

京剧

戏曲中重要的剧种。清乾隆五十五年(1790年)起,四大徽班陆续进京演出,同来自湖北的汉调艺人合作,并接受昆腔、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,又吸收了一些民间曲调,逐渐发展而成独特的中国民族戏曲“唱念做打”的艺术体系。已有200余年历史,流行全国。唱腔以徽调的二黄和汉调的西皮为主。二黄有导板(倒板)、回龙、慢板、原板、快三眼、散板、摇板等板式,适于表现苍凉深沉的情感;此外,还有西皮导板(倒板)、慢板、原板、快三眼、二六、流水、快板、散板、摇板等板式,适于表现活泼昂扬的情感;反西皮、反二黄和南梆子、四平调和吹腔等,反调多用于深切悲痛时,四平调、吹腔多用于轻松愉快时,南梆子一般多用以表达少女的柔情。伴奏乐器有京胡、二胡、南弦子、月琴、笛、唢呐、海笛等管弦乐和鼓、板、大锣(京锣)、铙钹、堂鼓、撞钟等打击乐。表演上歌、舞并重,并融合武术技巧,多采用虚拟性动作。念白也具有一定的音乐性和节奏感。角色有生、旦、净、丑四大行当,各行当又有细密的分工(参见各条)。京剧长期以演历史故事为主,几乎把中国历史上所有重大事件和社会生活各个侧面,都形象生动地再现于舞台上。传统剧目约有1300多个,各地区经常演出的约有300个以上。近些年,还新编演了一些新剧目,如《逼上梁山》、《三打祝家庄》、《将相和》、《穆桂英挂帅》、《杨门女将》、《海瑞罢官》和反映现代革命斗争生活的现代剧,如《白毛女》、《红灯记》、《六号门》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》等。对京剧艺术多方面的改革作了许多有益的尝试。京剧的戏衣具有独特风格,质量考究,而且色泽也极为鲜艳。服式参照唐、宋、元、明、清历代服装式样,经过夸张、美化以适应戏曲歌舞表演,而逐渐定型的。绝大多数是依照明制,按人物的社会地位、身份、性格等,在式样和色彩上有严格的规定,分别穿用蟒、靠、褶、帔、衣(官衣、箭衣、快衣、茶衣、彩衣等)5大类。京剧化妆,各个行当都有一定谱式,净、丑演员的图案式化妆,运用夸张手法,使五官变形,面部变色,勾画出的各种脸谱,不仅与表演艺术紧密结合,而且还能给观众一种美感享受。通过脸谱以示忠奸善恶。生、旦浓妆重抹,虽属素面化妆,也近似脸谱。由于地区和艺术风格的不同,京剧有北京的“京派”和上海的“海派”两大流派。两大流派长期以来都为京剧在声腔和表演艺术上做出很大的改革,相继崛起很多的著名演员。

京剧

京剧是戏曲的剧种之一,流行全国,影响最大,清光绪年间形成于北京,其前身为徽剧,通称皮簧戏,同治、光绪两朝最为盛行。道光年间,汉调艺人进京,被二簧调吸收,形成徽汉二腔合流。徽调和汉调在北京吸取了昆曲梆子诸腔之长,形成早期的京剧。《燕京岁时记》 载: “咸丰以前,最重昆腔高腔……咸丰以后,专重二簧。” 其中所提二簧,即指包括西皮在内的皮簧戏。王梦生 《梨园佳话》 称:“徽调者,皮簧是也。” 可见在民国初年还有人把皮簧称作徽调。二簧与皮簧事实上是有一定区别的,二簧只代表初期的徽调,而皮簧则为包括西皮在内的新的徽调。徽班在声腔方面,主要是创兴了二簧调。其声调的来源,是由明代的四平腔转为四平调之后,参照其他声调变化而来。光绪、宣统年间,北京皮簧班接踵去上海演出,因京班所唱皮簧与之同出一源。来自安徽的皮簧声腔不同。而更为悦耳动听,遂称为 “京调”,以示区别。

民国以后,上海梨园全部为京班所掌握,于是正式称京皮簧为 “京戏”。又因北京曾一度改作北平,也有过 “平剧” 的名称。长期以来,京剧积累了大量剧目,1989年出版的 《京剧剧目辞典》,收集了5300多种。京剧角色齐全,音乐丰富,传统伴奏乐器,以京胡领奏,另有京二胡及月琴,全称为 “三大件”。长期以来,众多的京剧演员创造出风格各异、瑰丽多姿的流派。例如以梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生著称的 “四大名旦”; 以马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯闻名的 “四大须生” 等,均享誉达数十年之久。其他如周信芳、盖叫天、裘盛戎、张君秋、赵燕侠等名家辈出,为京剧的发展做出了贡献。

京剧既长于表演古装历史题材,也善于迅速反映现代内容。文戏如 《二进宫》、《捉放曹》,武戏如 《三岔口》、《雁荡山》,连台本戏如 《失街亭》、《空城计》、《斩马谡》,生活小戏如 《拾玉镯》、《小放牛》等,琳琅满目,各放异彩。

京剧自1919年梅兰芳访日演出以来,在世界人民心目中,逐渐地成为代表中华民族文化艺术的一枝艳丽的花朵。京剧音乐色彩丰富而长于变化,其唱腔属板腔体结构。同一体系的唱腔中,可根据人物性格、剧情发展及表现上的要求,而设计不同的板腔。除二簧、西皮之外,尚有四平调、高拨子、南梆子、吹腔、昆腔及山歌小调等音乐。虽然京剧唱词多以七字句或十字句的格式写成,但即使用同一板式的唱腔,也各有其创造性的发挥,而分别具有不同的音乐特色。以二簧和西皮两种常用的唱腔为例: 二簧常表现深沉、婉转的感叹或忧伤、悲愤之情,上下句都起在板上,落在板上,其生腔为高调式,旦腔为徽调式; 西皮多描绘舒展、明快的心情或豪放、刚毅的性格,上下句都起在眼上,落在板上,其生腔为宫调式,旦腔为徽调式。

京剧

京剧是戏曲的剧种之一,流行全国,影响最大,清光绪年间形成于北京,其前身为徽剧,通称皮簧戏,同治、光绪两朝最为盛行。道光年间,汉调艺人进京,被二簧调吸收,形成徽汉二腔合流。徽调和汉调在北京吸取了昆曲梆子诸腔之长,形成早期的京剧。《燕京岁时记》载:“咸丰以前,最重昆腔高腔……咸丰以后,专重二簧。”其中所提二簧,即指包括西皮在内的皮簧戏。王梦生《梨园佳话》称: “徽调者,皮簧是也。”可见在民国初年还有人把皮簧称作徽调。二簧与皮簧事实上是有一定区别的,二簧只代表初期的徽调,而皮簧则为包括西皮在内的新的徽调。徽班在声腔方面,主要是创兴了二簧调。其声调的来源,是由明代的四平腔转为四平调之后,参照其他声调变化而来。光绪、宣统年间,北京皮簧班接踵去上海演出,因京班所唱皮簧与之同出一源。来自安徽的皮簧声腔不同。而更为悦耳动听,遂称为“京调”,以示区别。

民国以后,上海梨园全部为京班所掌握,于是正式称京皮簧为“京戏”。又因北京曾一度改作北平,也有过“平剧”的名称。长期以来,京剧积累了大量剧目,1989年出版的《京剧剧目辞典》,收集了5300多种。京剧角色齐全,音乐丰富,传统伴奏乐器,以京胡领奏,另有京二胡及月琴,全称为“三大件”。长期以来,众多的京剧演员创造出风格各异、瑰丽多姿的流派。例如以梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生著称的“四大名旦”;以马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯闻名的“四大须生”等,均享誉达数十年之久。其他如周信芳、盖叫天、裘盛戎、张君秋、赵燕侠等名家辈出,为京剧的发展做出了贡献。

京剧既长于表演古装历史题材,也善于迅速反映现代内容。文戏如《二进宫》、《捉放曹》,武戏如《三岔口》、《雁荡山》,连台本戏如《失街亭》、《空城计》、《斩马谡》,生活小戏如《拾玉镯》、《小放牛》等,琳琅满目,各放异彩。

京剧自1919年梅兰芳访日演出以来,在世界人民心目中,逐渐地成为代表中华民族文化艺术的一枝艳丽的花朵。京剧音乐色彩丰富而长于变化,其唱腔属板腔体结构。同一体系的唱腔中,可根据人物性格、剧情发展及表现上的要求,而设计不同的板腔。除二簧、西皮之外,尚有四平调、高拨子、南梆子、吹腔、昆腔及山歌小调等音乐。虽然京剧唱词多以七字句或十字句的格式写成,但即使用同一板式的唱腔,也各有其创造性的发挥,而分别具有不同的音乐特色。以二簧和西皮两种常用的唱腔为例: 二簧常表现深沉、婉转的感叹或忧伤、悲愤之情,上下句都起在板上,落在板上,其生腔为高调式,量腔为徽调式;西皮多描绘舒展、明快的心情或豪放、刚毅的性格,上下句都起在眼上,落在板上,其生腔为宫调式,旦腔为徽调式。

京剧

戏曲剧种。前身为徽戏,1790~1880年,形成于北京。清乾隆年间,徽剧“三庆班”等4大徽班相继进京,受到昆曲、秦腔等的影响,很快发展。清道光年间,汉调进京,徽剧二黄与汉调西皮互相影响、融合,形成为以二黄、西皮为主要声腔的剧种。京剧唱、念采用“湖广音”、“中州韵”,唱腔按字行腔,注重吐字、送音、收声、归韵等技巧,曲调丰富,旋律优美。音乐属于板腔体,基本板有[原板]、[慢板]、[导板]、[散板]、[摇板]等,另有[南梆子]、[高拔子]和[四平调]等板式。伴奏文场有京胡 、京二胡等,打击乐有板鼓、锣钹等。京剧计有传统剧目1000余个,常上演的有《文昭关》、《法门寺》、《四郎探母》、《霸王别姬》、《杨门女将》、《洛神》等400多个。