伤寒论

伤寒类著作。汉张机 (150—219?) 撰。十卷。机字仲景,南阳郡涅阳 (今河南南阳邓县) 人。东汉末年伟大的医学家。因 《伤寒杂病论》 曾署“汉长沙守南阳张机著”,认为曾任长沙太守,但考当时长沙太守并无张机之名,故不能定论。仲景治学严谨,勤求古训,博采众方,以《内经》等医籍理论为基础,总结前人经验,结合自己临床心得,约于公元二百年撰成 《伤寒杂病论》,影响深远,后世尊其为“医圣”。本书为 《伤寒杂病论》中一部分,内容以伤寒病证为主。经晋王叔和整理编次,宋治平二年(1065) 又经校正医书局校订而成。卷一,辨脉法、平脉法; 卷二,伤寒例、辨痉湿暍脉证并治、辨太阳病脉证并治上; 卷三,辨太阳病脉证并治中;卷四,辨太阳病脉证并治下;卷五,辨阳明病脉证并治、辨少阳病脉证并治; 卷六,辨太阴病脉证并治、辨少阴病脉证并治、辨厥阴病脉证并治;卷七,辨霍乱病脉证并治、辨阴阳易差后病脉证并治、辨不可发汗病脉证并治、辨可发汗病脉证并治;卷八,辨发汗后病脉证并治、辨不可吐病脉证并治、辨可吐病脉证并治; 卷九,辨不可下病脉证并治、辨可下病脉证并治;卷十,辨发汗吐下后病脉证并治。共二十二篇,凡三百九十七法,一百一十三方,约万字。除平脉、辨脉、伤寒例、痉湿暍、霍乱、阴阳易、差后劳复等病证治及汗、吐、下法应用与禁忌外,主要以六经(太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴) 辨证为纲,以条文形式,全面系统地论述了伤寒各阶段辨证原则及立法用药规律。其注重扶阳祛邪,顾护脾胃,顾护阴津的学术思想贯穿全书。其法度严谨而灵活多变,其方用药少而精专,后世医家无不推崇,称为“方书之祖”,沿用至今,疗效显著。所创之六经辨证,进一步发展补充了 《内经》的辨证论治思想,使其系统化、具体化,从而奠定了中医学辨证论治的基础。是书发展了 《内经》的热病学说,并为温病学的发展奠定了基础,并开创了脉证合参,二者并重的诊断原则。是书对临床各科均有指导意义,后世医家无不奉为圭臬。中外学者,从事其研究注疏者多达数百家,并形成了伤寒学。对中医学发展有着深远的影响。有明万历二十七年(1599) 海虞赵开美据宋本翻刻本,一九五五年重庆人民出版社铅印本。陈邦贤《祖国伟大的医学家——张仲景》(《中医杂志》1955.4.49),俞景茂《国内仲景学说研究近况与展望》(《中医药学报》1983.6.65)可供参考。

117 伤寒论

中医理论著作。系中医四大经典之一。东汉张仲景撰。约成书于196—204年间。本书是作者原撰《伤寒杂病论》16卷中有关伤寒证的部分。原书曾经魏晋时王叔和整理。1065年复修,北宋校正医书局校订而成。本书共22篇397条,113方。内容主要以六经 (太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴) 辨证为纲,对伤寒各阶段的辨脉、审证大法和立方用药规律,以条文形式作了较全面论述。书中还有平脉法、辨脉法、伤寒例、痉湿暍、霍乱、阴阳易、差后劳复等病的证治和汗、吐、下等治法的应用范围和禁忌症。该书较系统地总结了汉代三百多年的临床实践经验,和《内经》的基本理论联系起来,加以充实、发展,并纠正其不合理部分,使它更好地应用于临床。张仲景被尊为医中之圣,书中新列方药,史称“经方”,千百年来广为流传,被誉为“众法之宗,群方之祖”。

伤寒论

以论述伤寒病为主的奠基性中医临床经典著作。东汉末张仲景所撰《伤寒杂病论》的组成部分之一,共10卷。作者原撰《伤寒杂病论》16卷,后经晋代王叔和整理,将其中有关伤寒证治等原文重予编纂,北宋治平二年(1065)复经校正医书局孙奇、林亿等加以校订,成为当时《伤寒论》之通行本。其内容大致包括辨伤寒太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病脉证并治,以及 “平脉法”、“辨脉法”、“伤寒例” (此3篇多数学者认为系王叔和编写,非仲景手撰)、辨痉湿暍、辨霍乱病、辨阴阳易差后劳复脉证并治……;还介绍了汗、吐、下等治法的应用范围及其禁忌。全书以辨六经病脉证和治疗为主体内容。作为临床医学典籍,《伤寒论》记述了113方。内容以六经辨证为纲,方剂辨证为法。其代表性的治疗方剂则有桂枝汤、麻黄汤、白虎汤、承气汤、柴胡汤、理中丸、四逆汤、真武汤、乌梅丸等方,并列述了各方的方药组成、用法及主治病症。《伤寒论》在诊断上融会了四诊(望、闻、问、切)、八纲 (阴、阳、表、里、虚、实、寒、热),对伤寒各证型、各阶段的辨脉、审证大法和用药规律,以条文的形式作了全面的阐述。该书运用精细的辨证思路和方法,并据较规范化的诊疗原则确立治法,这就是后世所说的“辨证论治”。这一先进的诊疗思想,成为后学者在诊疗过程中必须遵循的诊治原则,体现了中医学具有独特而完整的医疗体系。在治法上,此书以内服方法为主。从方药治疗的药性分析,已概括了汗、吐、下、和、温、清、补、消“八法”,或单用、或数法结合运用、或分阶段论治,方治灵活而法度谨严。张仲景所博采或个人拟制的方剂,精于选药,讲究配伍,主治明确,效验卓著,后世尊之为“经方”,誉为“众方之祖”,这些方剂经千百年临床验证,为中医方剂治疗提供了变化、发展的基础。《伤寒论》虽是以伤寒证治为主,但书中所贯穿的辨证论治精神以及方治中的六经大法,于各科临床均有指导意义。鉴于该书是临床医学奠基性的名著,自刊行后流传极广,具有广泛的国内外影响。自宋以后,历代注释或不同角度研究《伤寒论》的著作多不胜数,约有600种左右,现代注、译本,亦不下数10种之多。此外本书还有国外译本和研究性著作。此书刊本很多,国内现存影印本、影印明代赵开美校刻本等及多种日刻本,1949年后多次出版影印本、排印本。

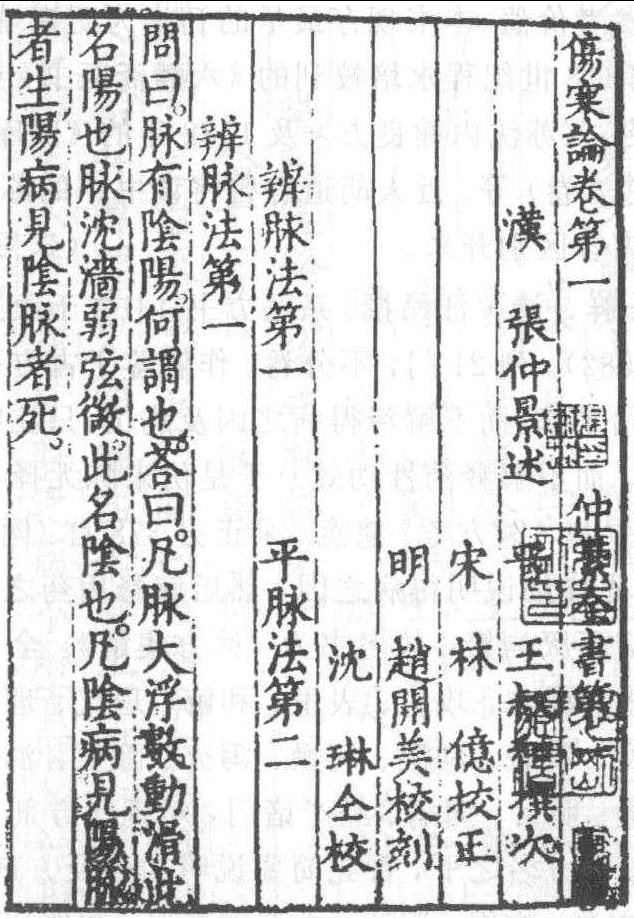

《伤寒论》 书影

《伤寒论》Shanghanlun

东汉末医学家张仲景所著的专门论述伤寒一类急性传染病的著作。张仲景,名机,南阳涅阳(今河南南阳)人,官至长沙太守。他自幼好学,博览群书。建安时代,连年混战,疫病流行,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀,或阖门而殪,或覆族而亡”(《伤寒杂病论·序》),张仲景的家族也遭到了沉重的不幸,200余人死去三分之二。其中死于伤寒者,不下百余人。他毅然弃官就医,决心学会为人治病的本领,做一个对社会人生有用的人。他认真研究前人的医学著作,博采民间验方,结合自己的临床经验,撰写了我国第一部中医临证诊疗的专著《伤寒杂病论》。他认为一切外感疾病都可以称为伤寒病,并总结出一套诊断各种伤寒病的 “辨症”原则,即运用望色、闻声、问证、切脉等四种方法诊断,把病症分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六大类。他还通过对各类病症的各个不同阶段进行考察, 初步总结出中医诊断学的 “八纲”: 阴、阳、表、里、虚、实、寒、热。依据“八纲”来辨识病的属性和部位,再采取不同的治疗方法。并创立了汗、吐、下、和、温、清、补、消等“八法”,从而形成一整套理法方药、辨证施治的医疗原则,奠定了中医治疗学的基础。由于兵火战乱,这部专书有部分散佚。后人经过编辑整理将其分为《伤寒论》(10卷)和 《金匮要略》(6卷)两部,流传至今,为后代医学的发展开辟了广阔的道路。

伤寒论

经典医书之一。汉末张仲景撰。约成书于3世纪初。10卷。本书是作者原撰《伤寒杂病论》的一部分。经晋王叔和整理,1065年又经北宋校正医书局校订而成。现存最早刊本有明赵开美影宋刻本《伤寒论》(简称“宋本”)和金成无已注本《注解伤寒论》(简称“成本”)。全书22篇,共397法,113方。主要以六经辨证为纲,对伤寒各阶段的辨脉审证大法和立方用药规律,以条文形式作了较全面的论述。本书创立了六经辨证,使中医辨证论治法则得以系统化,奠定了辨证论治的基础。书中选方富有实效,后世医家称为“方书之祖”。本书对中医学的发展、起着承先启后的作用。

伤寒论

十卷。东汉张机(150—219?)撰,西晋王叔和 (见 《脉经》)编次。张机,字仲景,南阳郡涅阳 (今属河南省南阳市)人。张机自幼喜医学,慕扁鹊之术,曾师从同郡名医张伯祖。精研 《素问》、《难经》诸书,擅以前人经验方剂济世救人,声名素著。以毕生所学,并 “勤求古训,博采众方”,撰成 《伤寒杂病论》十卷,被后世尊为“医圣”。《伤寒杂病论》原书已佚。《伤寒论》即由王叔和取自 《伤寒杂病论》,重行编次而成。该书提出了 “六经”(三阳:太阳、阳明、少阳; 三阴: 太阴、少阴、厥阴)、“八纲”(阴、阳、表、里、寒、热、虚、实)理论,并归纳了 “四诊”(望、闻、问、切)之法。由脉象而确定疾病部位、性质及病情程度等,而据此辨证论治。该书实为理、法、方、药兼备的医学名著。全书贯串注重扶阳祛邪,护脾顾胃,养津滋阴思想,理论精深,法度严谨,辨证灵活,用药精专,深为后世医家推崇。该书发展了传统热病学说,形成了完善的理论体系,影响极为深远。注家数百,波及中外,建立了一门伤寒学。该书有明万历二十七年(1599)海虞赵开美据宋本翻刻本,1955年重庆人民出版社铅印本。1976年上海人民出版社出版校注本,1983年上海科技出版社重印。另有千顷堂书局1947年出版《康平伤寒论》,湖南科技出版社1988年出版《古本康平伤寒论》。

《伤寒论》

中医书名。《伤寒杂病论》中的伤寒部分。东汉张仲景著。晋代王叔和编次。为我国第一部理法方药具备的临床专著。全书共分二十二篇。主要以六经辨证为纲。对伤寒各阶段的辨脉审证大法和立方用药规律,以条文形式作了较全面的论述,共载一百一十三方 (实一百一十二方)、三百九十七法、八十二种药物。所寻方剂实用有效,对后世临床医学的发展具有深远的影响,奠定了祖国医学辨证施治的理论基础,使中医基础理论临证经验紧密结合起来。是现存中医学中最早系统论述外感疾病的重要文献,对后世医学发展起着巨大作用。

- Dumfries and Galloway Region

- Dumont D′Urville,Jules Sebastien Cesar

- Du Mont,Allen Balcom

- Dumouriez,Charles Francois du Perier

- Dunant,Jean Henri

- Dunaway,Faye

- Dunbar

- Dunbarton

- Dunbar,Paul Laurence

- Dunbar,William

- Duncan Ⅰ

- Duncan Ⅱ

- Duncan,Isadora

- Duncan,Robert

- Dundalk

- Dundalk

- Dundas

- Dundee

- Dundee,John Graham of Claverhouse,1st Viscount

- dune

- Dunedin

- Dunes,Battle of the

- Dunfermline

- dung beetle

- Dungeness