北朝439-581Beichao

十六国时期结束后北方存在的北魏、东魏、西魏、北齐、北周5个王朝的总称。

公元386年,鲜卑拓跋部酋长拓跋珪建立魏国,史称北魏,皇始三年(398)定都平城(今山西大同)。北魏先后灭后燕、夏、北燕、北凉,于太延五年(439)重新统一北方。这一年即北朝的开始。北魏初,拓跋部刚刚从部落联盟跨进阶级社会的门槛,在奴隶制尚未充分发展时,就走上封建化的道路,以适应统治中原的需要。北魏建立强有力的中央集权制,逐渐采用汉魏以来的政治制度,多方笼络汉族门阀,给予官爵,承认汉族地主荫占依附民,并把它作为国家的基层政权,这就是所谓“宗主督护制”。但是,北魏前期的民族压迫还比较严重,汉族人士经常受到猜忌,致被杀戮灭族;汉族和鲜卑族以外的少数民族人民生活艰难,不断进行反抗,仅史籍所载,当时各族人民的起义有35次,其中以盖吴领导的起义规模最大。北魏中期,冯太后实行政治、经济改革,颁行俸禄制,整顿吏治,实施三长制、均田制等。孝文帝亲政后,将都城迁到洛阳,并采取一系列改革鲜卑旧俗、推行汉化的措施,加速北魏封建化,促进民族融合。北魏社会经济有明显的发展,耕地增多,农具如耕犁、耙、锄、镰更齐全,耕作和施肥技术都有进步,粮食产量比过去增加。手工业生产如纺织、酿酒、压油、造纸、制瓷、冶铸都很发达,洛阳、邺和长安成为重要商业城市,南北往来、中外贸易甚为活跃。北魏末年,由六镇开始的各族人民大起义沉重打击了北魏的统治。武泰元年(528) 洛阳发生政变, 秀容 (今山西忻州) 的契胡族酋长尔朱荣带兵入京, 在洛阳附近的河阴杀死掌权的胡太后及王公大臣2000多人, 史称“河阴之变”。是后, 北魏分裂为东魏和西魏。

尔朱荣死后,部将高欢倒戈,消灭尔朱氏势力,拥立孝武帝。永熙三年 (534), 因高欢擅权, 孝武帝被迫西走长安。同年, 高欢另立孝静帝, 迁都邺城, 史称东魏。武定八年(550),高欢子高洋废东魏自立,改国号齐, 史称北齐。东魏、北齐政权掌握在六镇鲜卑贵族手中, 排挤、打击汉族官僚, 所任将相大臣绝大多数是鲜卑人或鲜卑化的各族人,放任他们贪赃枉法,欺压汉族人民; 经济上也首先满足他们的利益, 如重颁均田制,而宣布邺城30里内皆为公田,赐予六镇南迁的鲜卑贵族、官僚和禁卫军将士。与北魏孝文帝推行汉化相反,大刮鲜卑化之风,提倡鲜卑语与胡书,恢复鲜卑族习俗。由于阶级矛盾和统治阶级内部矛盾都十分尖锐, 东魏、北齐的国力不断削弱。

尔朱荣另一部将贺拔岳率军入关,贺拔岳死后,其部下宇文泰以这支军队控制关陇地区。孝武帝至长安,被宇文泰鸩杀。次年 (535), 宇文泰另立文帝, 都长安,史称西魏。西魏恭帝四年(557)宇文泰子宇文觉废西魏自立,国号周,史称北周。宇文泰是鲜卑人,而善于处理民族关系, 他任用苏绰实行改革, 颁行苏绰提出的《六条诏书》, 即 “先修心、敦教化、尽地利、擢贤良、恤狱讼、均赋役”(《周书·苏绰传》),作为施政纲领, 不通《六条诏书》者不得做官。又制定计帐(租赋预计数),整顿户籍,实行均田,建立府兵制。这些改革使西魏的国力不断增强。周武帝宇文邕继续推行多方面的改革, 他释放奴婢, 放免杂户 (依附民),发展农业,兴修水利,招募汉人充当府兵,禁断佛、道二教,都取得了显著的效果。建德五年(576),周武帝率军东进, 次年灭掉北齐, 统一了北方。周武帝死后, 北周军政大权逐步落入外戚杨坚手中, 大定元年 (581), 杨坚逼周静帝退位, 建立了隋王朝。

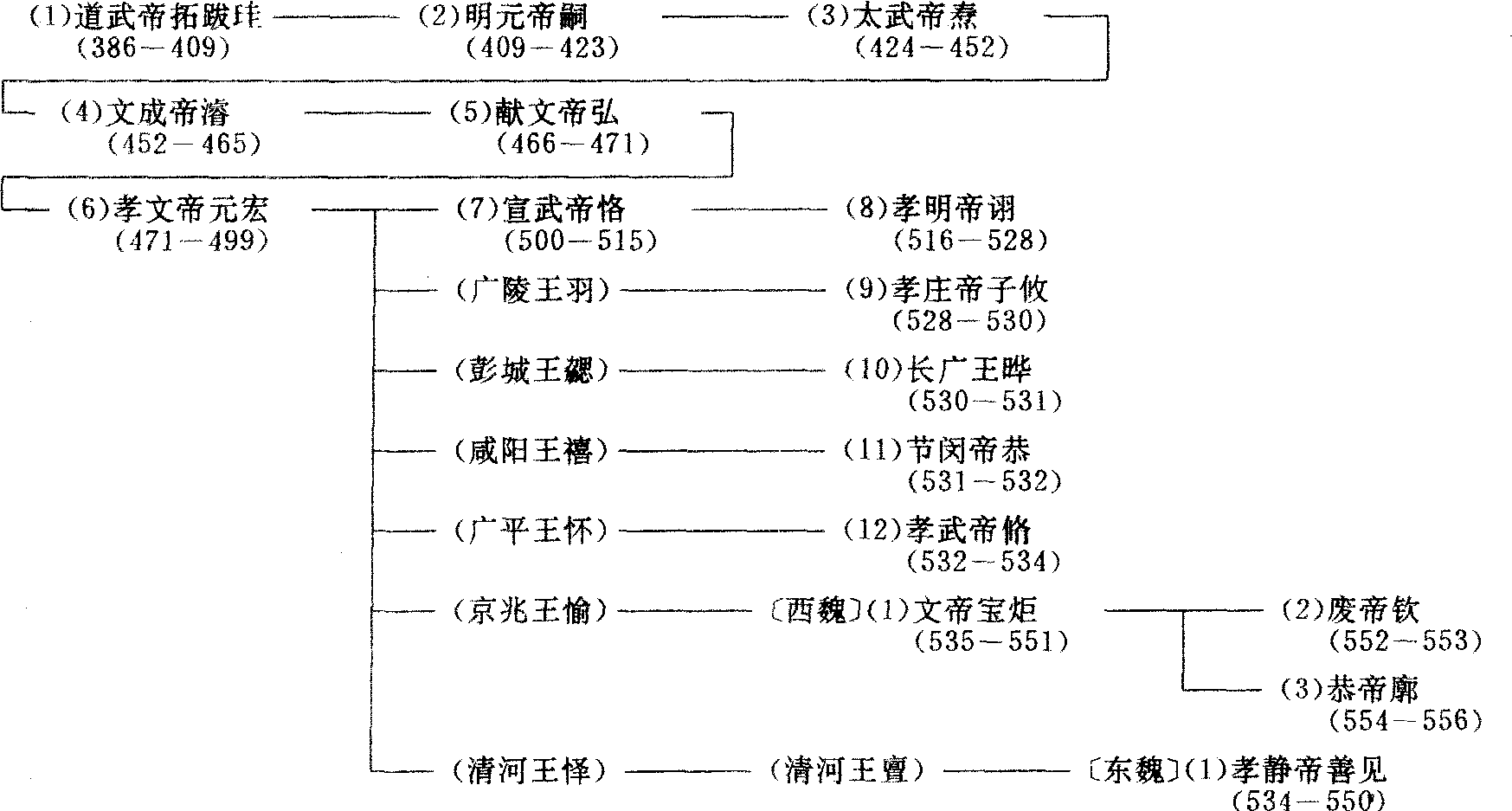

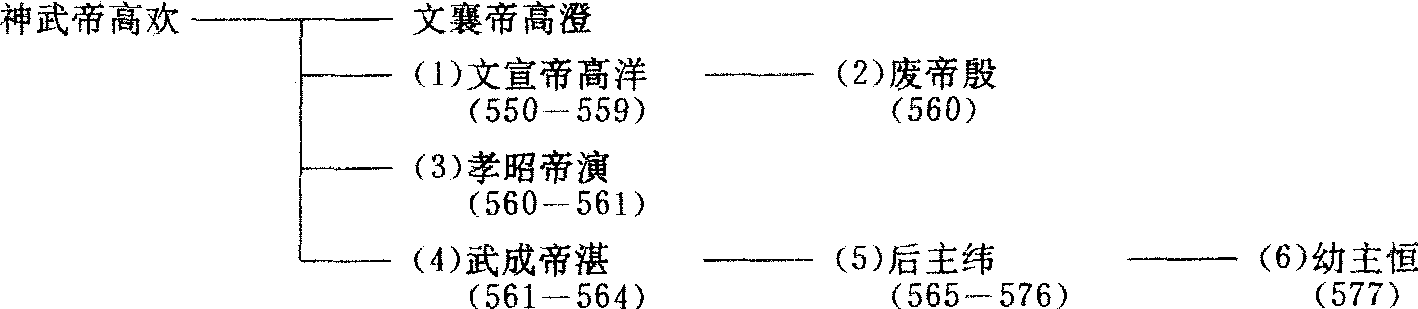

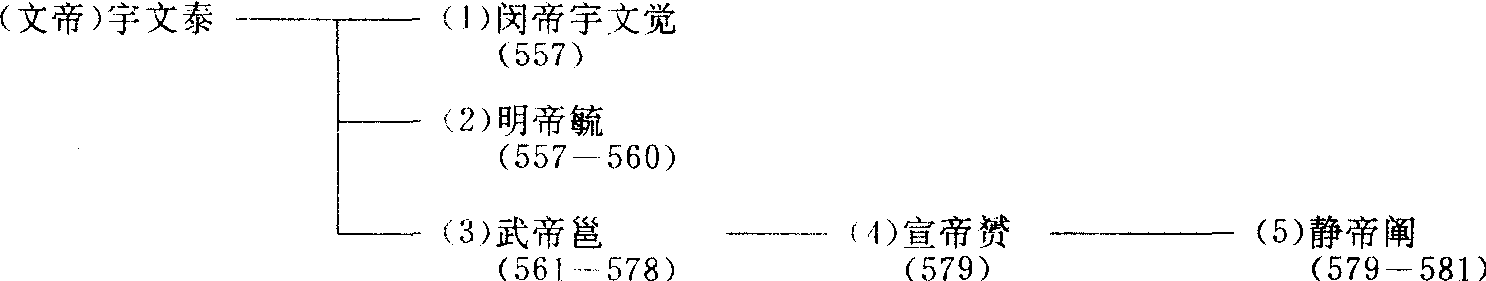

北朝帝系表

北魏(包括东、西魏)

北齐

北周

北朝439—581Beichao

时代名。439年,拓拔氏建立的北魏政权统一了黄河流域,结束了十六国时代混战的局面534年,北魏分裂为东魏和西魏。东魏在550年被北齐取代,西魏在557年被北周取代。后人把这五个先后存在于淮河以北的政权统称为北朝,与同时存在于淮河以南的南朝对峙。在北朝阶段,黄河流域出现了民族大融合的趋势,北方少数民族逐渐改变了原来的游牧生活,学会先进的农业生产技术,汉族人民也从其他族人民那里学到了畜牧业方面的知识。经过各族人民的辛勤劳动,十六国时期经济衰落的局面大为改观,江淮以北的社会经济得到恢复和发展,为后来隋朝统一全国奠定了物质基础。