半臂bànbì

一种对襟短袖上衣,通常用织锦制成,长仅至腰际,两袖宽大而平直,仅到肘部。不单独穿着,一般多罩在长袖衣外,也可以衬在长袖衣内。半臂的名称最早见于唐,由唐前的半襟发展而来,唐初为宫中女侍之服,初唐晚期流于民间,成为民众男女的一种常服。官员士庶均可着之。唐以后,各代沿袭,宋代除武士着半臂外,官员于私室和燕居之时亦着半臂。宋代仪卫所服之半臂,长至膝下,皆于脊背衣缝间加饰锦绮滚条镶缘。《后汉书·光武帝纪上》“而服妇人衣,诸于绣镼”唐李贤注:“据此,即是诸于上加绣镼,如今之半臂也。”唐李贺《儿歌》:“竹马梢梢摇绿尾,银鸾睒光踏半臂。”五代后蜀冯鉴《续事始》引《二仪实录》:“隋大业中,内宫多服半襟。即今之长袖也,唐高祖减其袖,谓之半臂。”宋高承《事物纪原·半臂》:“《实录》又曰:隋大业中,内官多服半臂,除即长袖也。唐高祖减其袖,谓之半臂,今背子也。江淮之间或曰绰子,士人竞服。隋始制之也。今俗名搭护。”魏泰《东轩笔录》卷一五:“后庭曳罗绮者甚众,尝宴于锦江,偶微寒,命取半臂,诸婢各送一枚。”邵博《闻见后录》卷二○:“李文伸言东坡自海外归毗陵,病暑,著小冠,披半臂,坐船中。”明姚士麟《见只编》卷上:“上穿青锦半臂,下著绛裙,袜而不鞋。”《醒世姻缘传》第二回:“计氏取了一个帕子裹了头,穿了一双羔皮里的段靴,加了一件半臂,单叉裤子,走向前来。”清汪汲《事物原会》卷二五:“《说文》:‘无袂衣谓之䙃。’赵宧光以为即半臂,此说非是。既曰半臂,则其袖必及臂之半。”包公毅《上海竹枝词》之二:“半臂轻裁蝉翼纱,襟儿一字尽盘花。”

.jpg)

半臂

半臂

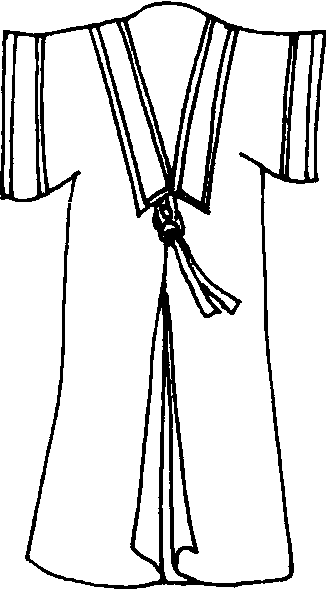

又名“背子”。《实录》:隋大业年间(605~618年),内官多穿斗臂,除却长袖。唐高祖时又减其袖,谓之半臂,今背子也(《事物纪原·衣裘带服部背子条》)。即半臂实为无袖或短袖的对襟长衣,而背子则有大袖(参见“背子”条)。此衣式流行于唐代,多穿在袍衫之外,胸前结带儿而不施衿钮。用各种丝织物为材料制成。宋代时无袖的半臂也称为“背心”,当时的杭州人则称之为 “背褡”。

唐大红罗地蹙金绣半臂

半臂

又称“䘿掖”,它起源于秦代,是一种与长衫相类似的短袖衫。半臂这种服装,到了汉代极为盛行,其款式多为直领对襟,袖口宽松平直,袖长是长袖衣的一半,并因此而得名“半袖”。它的衣领与袖口都另加以缀绣边缘,装饰效果很好,它的下摆长度有至腰部、有至膝下、也有长至脚面的不等。早在秦汉时期半臂就曾作为“法服”和“朝服”穿用。半臂这种装束到了魏晋南北朝时期逐渐减少,以至不常见到,直到隋末唐初穿用半臂的妇女又渐渐增多起来。半臂的重新兴起是在隋唐宫中,但很快便传入民间,并成为一种穿用普遍的常服。制作半臂的面料通常为织锦,《新唐书·地理志》中记载扬州上贡的物品里有“半臂锦”,这种织锦就是专门制作半臂用的材料。还有一种称为“蛮锦”的材料,也是制作半臂很好的面料,这可以从新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的泥头木身俑上得到证实。还有陕西乾县唐永泰公主墓的甬道及墓室壁画中绘有许多穿着半臂的少妇形象,另外在石椁的四周也雕刻有穿着襦裙及半臂的宫女形象。

半臂

半臂

亦称“半袖”,俗称“绣䘿”。古代一种半袖衫。其形制一般为直领对襟、半袖,袖口较宽,有的还摺有密裥。领与袖皆加缘边,上绣以各种纹饰。长与腰齐或至膝部。为保暖御寒,多以织锦制成。穿时常著在衫襦之外,在胸前结带。据《事物纪原》云: “绣䘿如今之半臂, 加以大掖上, 故曰即除长袖也,其袖短于衫,身与衫齐而大袖也。”秦、汉两代,作为“法服”和“朝服”。晋代“魏明帝著绣帽,披缥纨半袖常以见直臣”。隋代,半臂多为内官及女史所服。《事物纪原》引“实录” 曰: “隋大业中,内官多服半臂,除即 (却) 长袖也。”唐朝,宫中更盛行穿半袖,“半袖襦者,东宫女史常供奉之服也”。

唐蹙金绣半臂