基因位置效应gene’s position effect

染色体上基因位置的改变导致表型效应改变的现象。基因在染色体上都有其特定的座位,一旦基因易位,将对基因的复制转录以及酶活性产生影响,最终反映表型变化。研究位置效应的方法是找出基因座位与生理功能的对应关系(见基因定位)。

1925年美国遗传学家斯特蒂文 (A. H.Sturte-vant)根据黑腹果蝇棒眼突变型的研究结果,提出了位置效应概念。1950年美国科学家刘易斯(E. B. Lew-is)把位置效应分为稳定型和花斑型两大类型。

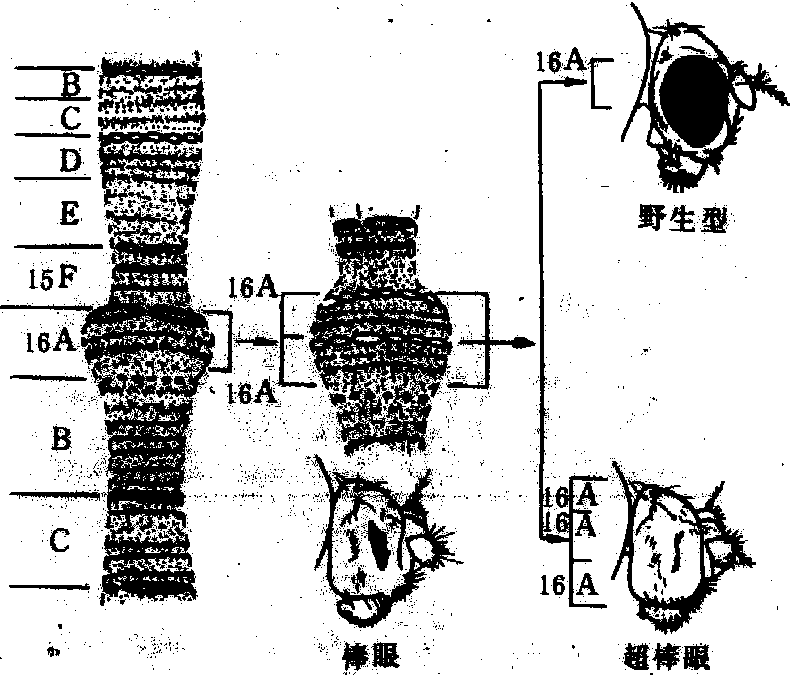

果蝇的棒眼位置效应是较稳定的一种。在纯合的棒眼果蝇的后代中常发现少数野生型个体和少数超棒眼个体,这是由于x染色体上棒眼座位(B)相邻的基因(16A区段)不对等交换所致(见图)。

果蝇的棒眼稳定型位置效应

玉米的花斑型位置效应是属于不稳定的位置效应。回复突变率较高,因而出现显性和隐性性状嵌合的彩斑现象。玉米籽粒的彩斑与Ds-Ac解离激活系统有关,Ds和Ac是两个各自能在同一染色体或不同染色体之间转移位置的遗传因子,又称转座子。Ac的作用是激活Ds,没有其他表型效应。Ds能抑制相邻基因的表达。在胚乳细胞中,C是合成紫糊粉色素必需因子,如果Ds转移到C座位近旁,则色素不能合成,籽粒无色。如果有Ac存在,它激活Ds离开C,C功能恢复而使籽粒出现彩斑。在胚乳细胞中,Ds解离情况不等,彩斑大小也不同。花斑位置效应也见于果蝇,月见草等。