太平鼓

太平鼓是明清两代开始在京西宛平县盛行的一种带铁柄的椭圆形单面鼓。鼓面用羊皮或高丽纸制成,形如芭蕉扇,柄下有3个麻花状铁圈,其中一串带有锻制的铁环。表演时边舞蹈边击打鼓面,可单人或数人表演,也可几十人至上百人集体表演。太平鼓分文鼓、武鼓和花鼓三种。武鼓揉入武术技法,动作难度大。文鼓则以演唱民间小调为主。

太平鼓

太平鼓含有庆贺新年太平之意,以气势雄浑、动作粗犷为主要特色。以兰州太平鼓最有名。

表演时,鼓手一般着短打武生装,头戴英雄帽,手提鼓鞭,肩挎长3尺、围2尺的太平鼓,锣镲伴奏,边走边击,随着指挥旗的调度组合成各种气势雄浑的队形,聚散开合,变换图案,疾如飞,迅如雷,队形变化无穷,有排山倒海之势、撼天动地之威,给人一种阳刚之美。

154 太平鼓

流行于北方各地的民间舞蹈。太平鼓是种有柄的单面鼓。在东北广大农村称之为“单鼓”,北京地区称“迎年鼓”,安徽淮北地区称做“喜鼓子”,西北地区则称为“羊皮鼓”。太平鼓原为“跳神”巫术工具,后在民间流传成为人们喜闻乐见的舞蹈形式。舞者击鼓为节,边击鼓边舞蹈:鼓声与腰间系的腰铃声,大、小鼓的对点、差点声,构成了有声有色、变化多样的舞蹈。流传于黑龙江省的单鼓分为廿四铺子鼓和十二铺子鼓,每一铺子鼓皆运用不同形式、节奏和舞蹈套路。西北地区的“羊皮鼓”有边击鼓、边甩发辫的动作。

太平鼓

又叫“单鼓”。曲艺曲种。流行在东北农村和内蒙古自治区东部。起源说法不一。一说由满族军队用以助威和庆祝胜利的战鼓发展而来; 一说起源于农民丰收时的舞乐;一说由悼念亡魂的祭祀活动演变而成。表演者均为男性。演员手执用铁条做成直径约尺许、鼓面蒙以驴皮的圆形单鼓,以竹制鼓键击鼓,载歌载舞。有对唱和群唱等形式。唱词有“内路鼓”和“外路鼓”之分:前者为必唱之词,后者有可增减的辅助唱词,内容多为民间传说和神话故事。以《排张郎》、《孟姜女》等影响较大。

太平鼓

太平鼓舞流传在我国的北京、辽宁、内蒙古、山西等部分地区,它是一种以铁条作框,羊皮蒙面,手持藤或竹做成的鼓槌敲击的舞蹈。其中北京市的太平鼓流传广泛,历史久远。明朝刘侗、于奕正在 《帝京景物略》说: “童子挝鼓,傍夕向晓,曰太平鼓。”到清朝时,更有“内外城皆尚击太平鼓……新岁尤甚,在外闻鼓咚咚” 的形象描述。太平鼓老艺人介绍,当时有的村几乎家家户户、男女老少都会打太平鼓,可见老百姓的喜爱程度。

太平鼓的打法有两种: 一种是边打边舞,一般是两人对舞,多人同时表演或自舞自乐。表演时,舞者击鼓为伴奏,两人你追我赶,鼓点越打越急,步子越走越快,直到把对方追败为止: 另一种打法是间打间唱。就是打一通鼓,唱一段曲儿。唱的内容有历史故事、民间传说,也可以借景抒情,即兴编词演唱,很有趣味。

北京的太平鼓要数门头沟区的舞蹈性强,节奏欢快,动作幅度大。一般男性老艺人打的鼓,鼓点铿锵有力,舞步稳健; 女性老艺人爱嬉逗戏耍,鼓点清脆,腰肢扭动委婉; 而青年人打鼓,则鼓点流畅,动作活泼,蹿蹦跳跃,充满朝气。老艺人高殿起的舞蹈动作奔放,舞动中胯左右扭晃,双肩上下颤动,身体前俯后仰,给人以强烈的感染力。

石景山区的太平鼓生活气息浓郁。如他们表演的“逗公鸡”,两人对鼓时伸颈缩脖,双眼左顾右盼,臀部撅起左右摆动,摩肩蹭胯,进退争斗,极为生动幽默,形象地模仿出两只大公鸡拼命搏击的神态。

太平鼓

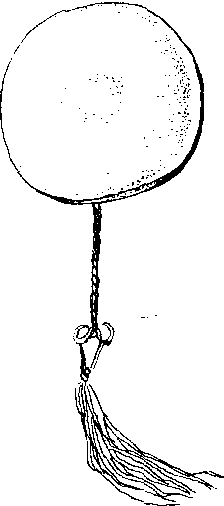

❶打击乐器。又称单鼓、单皮鼓、画鼓。在椭圆形的铁框上鞔驴、羊皮以成鼓面,下有铁柄,缀以铁环。用竹片或藤条缠布做鼓鞭击鼓。击鼓时鼓身摇晃,鼓声与铁环震动声齐发。

❷汉族、满族民间舞蹈。多是妇女娱乐时为之。边击鼓边舞蹈,无演唱、说白。鼓点很多,名称多俗而不雅,如《摊煎饼》、《轰鸡》等。

❸北方曲种。又名单鼓,俗称 “烧香的”。流行于东北地区,原为满族人祭祀、祝福、驱邪、喜庆的歌舞形式。清代初年由满族人传入关内,京津一带逐渐盛行。演唱时,或家庭主妇或请巫女。形成职业艺人后,则由男艺人表演。后由满族传给汉族,则有 “旗香” (满族) 与“民香 (汉族)之分。活动时间,多在农闲时期,特别是冬季。生病时许愿,病好后烧香,谓之 “愿香”;祈求消灾,庆祝丰收,谓之“太平香”。伴奏乐器是鼓。鼓分大小两种。大鼓直径一尺半,小鼓直经七寸。形如蒲扇,羊皮面。柄为长铁架。架下有铁环。鼓鞭为竹条,下缀红穗儿。艺人腰系彩裙,裙上系腰铃,用铁片或铜片卷成的圆筒,上尖下圆,舞动起来“哗哗”作响,俗称“摆腰铃”。演唱内容,有“内路鼓”与 “外路鼓”之分。内路鼓9铺 (9回),外路鼓14铺 (14回) 至24铺 (24回)。唱词有神话,请24位神、九郎神、请亡灵、送诸神归天等迷信内容,如《排张郎》、《孟姜女哭长城》等。唱腔多吸收东北民歌、二人转、东北大鼓等曲调,也可随意发挥,故有“九腔十八调,调调不着调”之说。舞蹈含有民间武术成分,如打霸王鞭、七节鞭等。

太平鼓

太平鼓

满族曲艺曲种。又称单鼓。流行于吉林、辽宁等满族地区。原为满族祭祀和喜庆时的仪式歌舞,后与民间女巫坐神形式结合,世俗化而为说唱娱乐形式。表演形式为一人或多人手执单鼓,边敲边唱,分领唱、对唱、群唱等不同方式。唱腔吸收了东北民歌调 〔放风筝〕,二人转的 〔蛤蟆韵〕 与东北大鼓的 〔四平调〕 等成份。长期流传中形成了 “内路鼓” 和 “外路鼓” 两个支派。前者多说唱历史传说与神话故事,且唱词固定; 后者多为即兴编演的曲目。

太平鼓

满族打击乐器。鼓单面蒙兽皮,鼓面呈椭圆形,鼓框与鼓柄均为铁制,鼓柄上下有铁环,铁环上缀有数目不等的小铁环,鼓边为竹制。多为民间使用,鼓面、鼓鞭大小不等。演奏时左手执鞭击鼓,中指、无名指、小指亦可配合演奏,腕部磕碰鼓柄发声。可击鼓心、鼓边、鼓框和鼓背不同部位。多用于祭祀中伴奏。

太平鼓

满族曲艺曲种。又称单鼓。流行于吉林、辽宁等满族地区。原为满族祭祀和喜庆时的仪式歌舞,后与民间女巫坐神形式结合,世俗化而为说唱娱乐形式。表演形式为一人或多人手执单鼓,边敲边唱,分领唱、对唱、群唱等不同方式。唱腔吸收了东北民歌调[放风筝],二人转的[蛤蟆韵]与东北大鼓的[四平调]等成分。长期流传中形成了“内路鼓”和“外路鼓”两个支派。前者多说唱历史传说与神话故事,且唱词固定;后者多为即兴编演的曲目。