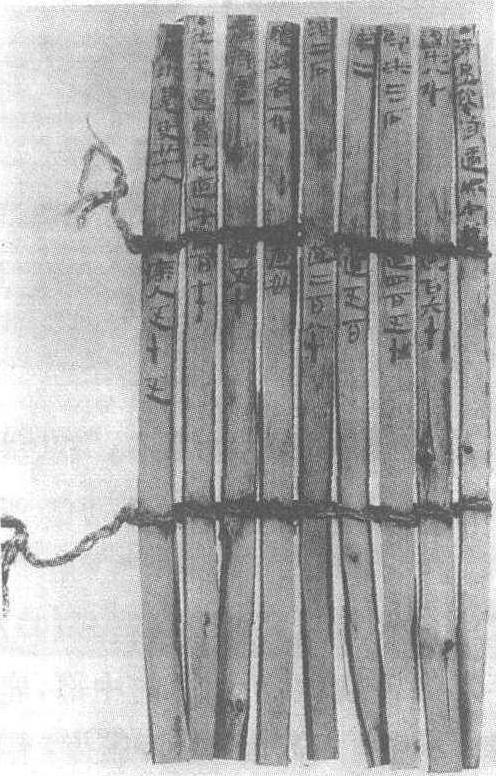

居延汉简

指在内蒙古自治区额济纳河流域发掘的汉代简牍。这里汉代属张掖郡居延县管辖,所以沿额济纳河广大地区出土的简牍,统称居延汉简。1930—1931年,西北科学考察团在今甘肃北部额济纳河流域居延地区即东经100°—101°、北纬41°—42°间发现简牍1.1万多枚,其中除了少量竹简外,大部分是木质简牍,纪年最早者是汉武帝太初三年(前102),最晚者是东汉建武六年(30),这批简一般称居延旧简,现藏台北的南港中央研究院历史语言研究所。1972年至1976年,由甘肃省博物馆等单位组成居延考古队,对破城子、肩水金关等地区进行了考古发掘,又获汉简2万余枚,纪年最早者为汉武帝天汉二年(前99),最迟者为汉光武帝建武八年(32),以宣帝至东汉初年的为多,简牍形式有简札、牍封、检、标签及多棱之觚,其内容以簿书居多,有诏书、律令、邮书等。这批简叫居延新简,现藏甘肃省文物考古研究所。据统计,到目前为止,调查、采集、发掘出土的居延汉简共计3.2万余枚。居延汉简的发现,为人们研究汉代政治、经济、军事、边防、屯田、水利、地理、交通、法律制度及少数民族的社会生活等状况提供了重要的资料。

居延汉简

西汉武帝天汉二年(公元前99年)至东汉安帝永初五年(公元111年)。木质。1972年秋、1976年夏秋期间,于甘肃省居延出土了两万多枚汉简。甘肃省文物考古研究所藏。汉简质地以松木、胡杨、红柳为主,兼有少量竹简。居延汉简是我国解放后出土简牍最多的一批。其中有纪年的简多达1200余枚,昭帝至建武时期的纪年简,基本上是连续的。简牍的形式多种多样,种类名目繁多,内容丰富多彩。无论从那个方面来说,居延汉简出土后影响都是很大的。形式上分为简(扎)、牍、封检、符、纤、削衣、册等。此批文书有诏书、爰书、檄、记、牒、簿籍等。内容上:记录了两汉时期政治、军事、经济、文化、科技、哲学、法律、宗教、民族等各个方面的文献资料。对于研究这一时期的文字发展史,提供了一部分最完整的书史迹册。居延汉简多出于地处边塞的戍卒的日常手迹,因而书写风格各异,集中展现了汉代民间书法的风彩和意韵。或粗犷泼辣,或雄强刚劲,汉代书法艺术的恢宏、质朴的气质,在居延汉简中充分体现出来。居延汉简的字体有隶书、章草、极少数的汉篆,以及装饰性的书体。

居延汉简

1930年在内蒙古额济纳河流的汉代烽燧遗址中发现了万余枚汉代木简,1972~1976年,又陆续出土了两万余枚。其内容包括从西汉武帝到东汉初年近二百年间烽燧、驿传、屯田、屯戍的制度和戍卒生活等各方面情况,多为张掖郡居延都尉和肩水都尉管辖区内的官用文书、簿册、私人书信、经籍,还有“历书”、“干支表”和关于天文、星象的记录及医方、兽医方等,为研究汉代的政治制度、土地制度、边塞设施、士兵身份、军事组织、边境和内地生产情况、科技成就以及人口史提供了宝贵的原始资料。1930年发现的木简已由中国社会科学院考古研究所编为 《居延汉简甲乙编》 出版。

居延汉简

内蒙古和甘肃交界的居延峰燧遗址出土的汉代简牍。1930年西北科学考察团发现1万余枚,现藏台湾省台北中央研究院。1972—1976年甘肃居延考古队发现约2万枚,藏甘肃省博物馆。内容多为汉代边塞屯戍档案,另有书籍、私人信件、历谱等。其数量、内容皆超过敦煌汉简,是研究汉代历史的重要资料。

居延汉简

指在额济纳河流域出土的汉代简牍,这里汉代属张掖郡居延县管辖。1930年至1931年,前西北科学考察团在今甘肃、内蒙古额济纳河流域破城子、大湾、地湾、金关、查科尔贴等处掘得汉简1.1万多枚。除少量竹简外,大部分是木质简牍。纪年最早者是汉武帝太初三年前102年,最晚到东汉建武六年 (30年)。这批汉简一般称居延旧简,现藏台北中央研究院历史语言研究所。重要释文著作有:台北版《居延汉简图版之部》、《居延汉简考释之部》,大陆版《居延汉简甲乙编》。1972~1974年,甘肃省组织居延考古队,对破城子、金关和甲渠第四燧3处遗址进行了科学发掘, 新获汉简2万余枚。1986年在地湾遗址出土简牍1千余枚。现藏于甘肃省文物考古研究所。部分释文在《居延新简》、《居延新简释粹》中公开发表。居延汉简的内容虽以边防屯戍活动为主,但其包括的内容仍十分广泛,涉及到了当时社会生活的各个方面, 对于研究汉代历史有着极其重要的价值。