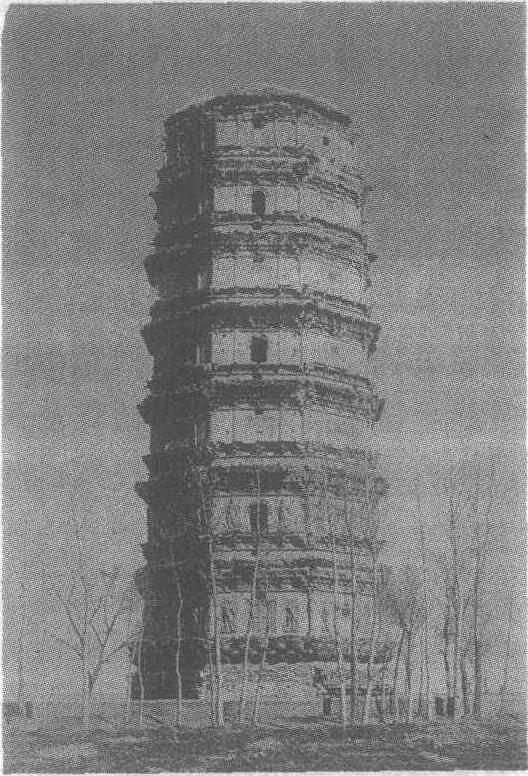

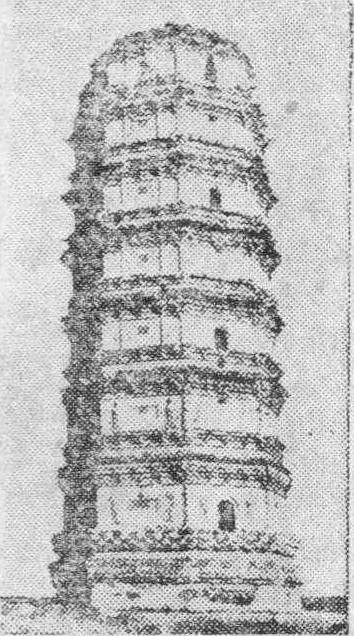

万部华严经塔

俗称白塔,在内蒙古自治区呼和浩特市东郊白塔村。此塔建于辽圣宗年间(公元983—1031年),历代均有维修。塔为楼阁式,平面为八角形,共七层,塔顶已毁,残高45米左右。塔的基座很高,束腰上下饰仰覆莲,塔身第一、二层外部嵌砖雕佛、菩萨、天王、力士像,造型颇为生动。塔的每层开两个拱门,并砌两个方形假门,其他四面则为直棂窗。底层南侧塔门刻“万部华严经塔”字样。每层设腰檐和平座,用砖砌出斗拱,而斗拱中华拱出跳及各层角梁均采用木制。这种砖木混合结构在北方是孤例。塔身各角有角柱,柱上雕出大龙,名为金龙缠玉柱。塔的梯级设于塔心内。塔内第一层墙上嵌有金代石碑六通。每层有各民族游人题记,文字有汉、蒙、藏、契丹、西夏、女真、八思巴及古叙利亚、古波斯文。此塔造型雄伟、端庄,像这种楼阁式塔在辽代十分罕见,现已被列为全国重点文物保护单位。

万部华严经塔

万部华严经塔位于呼和浩特市东郊白塔村西南方、丰州故城西北角,距市区17公里。

约建于983-1031年(辽圣宗时),历代都曾维修。近年又经修缮,恢复了塔刹,清理出淤埋地下的基座。塔为楼阁式砖木结构,八角七层,通高55.6米。基座为束腰须弥座,上部砌作仰莲瓣。塔身第一、二层外壁嵌有砖雕佛、菩萨、天王、力士像,转角倚柱为砖雕蟠龙柱,造型优美生动,线条极为流畅,有很高的艺术造诣。第一层南面券门上嵌有石额,汉字篆书。每层设腰檐和平座,腰檐下砌出斗拱承托。塔内有旋转式阶梯走道,游人可攀登至第七层远眺山川景色。塔内第一层墙上嵌有金代石碑6通,各层都有历代游人题记,除大量使用汉文外,还有契丹小字、女真字、畏吾体蒙古字、八思巴字、古叙利亚字及古波斯字等各种文字题记,其中以1162年(金大定二年)汉文题记的时代最早,金、元、明各代题记作者来自祖国四面八方,反映了当时各民族间的关系及社会状况,是研究北方民族史和地方史的重要史料。

该塔是中国现存辽塔中最精美的一座。因其通体洁白又称白塔,为全国重点文物保护单位。内蒙古博物馆

内蒙古博物馆位于呼和浩特市区中心。1957年建馆,是自治区一级的综合性博物馆。博物馆大楼造型新颖别致,既富有民族特色,又具现代意识。主楼顶端塑一凌空奔驰的白色骏马,象征着内蒙古自治区的腾飞与吉祥。博物馆的陈列面积为3500平方米。常年对外开放的展览主要有《内蒙古近现代文物陈列》、《内蒙古历史文物陈列》、《内蒙古现代文物陈列》和《内蒙古民俗文物陈列》等四部分内容。通过实物展览可概括了解内蒙古地区远古时期的自然风貌和不同历史时期的社会发展。该馆还经常举办各类专题性展览。

地址:呼和浩特市新华大街2号 邮编:010062

电话:86-471-6918773 6963766

069 万部华严经塔

位于呼和浩特市东郊白塔村,俗称白塔。始建于辽代圣宗时(981—1031)。塔为楼阁式砖木结构,八角七层,高55.6米,每层设腰檐和平座,用砖砌出斗拱承托枋檐。塔基、塔门刻有佛像、蟠龙及花鸟等浮雕,造型独特,在辽代塔中极为罕见。内有螺旋阶梯,可登顶远眺,现已修葺一新。附近建有仿辽展厅,陈列辽、金时代出土文物。

万部华严经塔

全国重点文物保护单位。俗称白塔。位于市东郊白塔村南。传为辽圣宗(983—1031)时所建。原是宣教寺的藏经塔,因秘藏佛教华严宗主要经典华严经万部而得名。砖砌塔身,八角七层楼阁式,通高45.18米,塔顶已残,塔下部有高大的基座,上雕富丽花纹,并砌成须弥座、栏眉、莲花台。第一层南向拱门上嵌“万部华严经塔”篆额。各层分别交替设门窗,均设塔檐和平座。第一、二层各面均塑有菩萨、天王、力士等像,形态各殊,造型精美。第三层以上外壁皆素面。塔内一层有一楼梯,二层以上各有两楼梯,可登高远眺。第一层塔内原嵌有金代重修捐资碑九方,现存六方。塔内古代游人题记颇多。有汉文、契丹文、女真文、八思巴文、亦思替非文、畏吾体蒙文、古波斯文、古叙利亚文等多种民族文字,其最早者为金大定十二年(1172)的汉文题记。

万部华严经塔

俗称“白塔”,在内蒙古呼和浩特市东郊白塔村西。建于辽圣宗(983-1031年)时期,是呼和浩特市八景之一。为内蒙古珍贵的历史遗迹。塔身七层,八角形楼阁式砖结构,残高43米。塔壁上有天王、力士、菩萨等浮塑;塔内有旋转式阶梯通顶,各层壁上存有历代游人题记,除多数为汉文外,还有蒙古文、藏文、契丹文、西夏文、女真文、八思巴文等。最早的汉文题记距今已800多年。塔座上部砌作仰莲瓣,第一层南面券门上嵌有石额,汉文篆书“万部华严经塔”六字。每层设腰檐和平座,并用砖砌出斗拱承托枋檐。该塔是全国重点文物保护单位。

万部华严经塔

俗称“白塔”。在呼和浩特市东郊白塔村西。建于辽圣宗(983—1031) 时为辽代丰州故城保留至今的唯一完整的建筑物。“白塔耸光” 为呼和浩特市八景之一。塔身七层,为八角形楼阁式砖建筑物。残高43米, 塔壁上有天王、力士、菩萨等浮塑, 姿态优美生动,为辽代塑像杰作。塔内有旋转式阶梯走道,可攀登而上。各层壁上都有历代游人题记,除大量汉文外,还有蒙古文、藏文、契丹文、西夏文、女真文、八思巴文等,其中金大定二年(1162年)的汉文题记时间最早。这些题记反映了金、元时期各民族间联系的加强,为内蒙古珍贵的历史遗迹。

万部华严经塔

万部华严经塔

辽代经塔。俗称“白塔”。位于内蒙古自治区呼和浩特市东郊白塔村,即辽代丰州故城西北角。始建于辽圣宗时期(983年~1031年),以后历代都有修缮。塔为砖木结构楼阁式,共有7层,残高43米。塔基砌作仰莲瓣,塔身第一层、第二层外壁嵌有砖雕佛、菩萨、天王、力士像,造型优美生动,体现了很高的艺术造诣。第一层南面券门上嵌有石额,汉文篆书“万部华严经塔”6字。每层设腰檐和平座,并用砖砌出仿木结构的斗拱承托枋檐。塔内有旋转式阶梯可供上下,游人可登高远望。塔内第一层墙上嵌有金代石碑6通,各层都有历代游人题记,有汉文、契丹小字、女真文、畏吾体蒙古字、八思巴文、古叙利亚字及波斯字等多种文字题记。其中,以金大定二年(1163年)的汉文题记时代最早。金、元两代的大量题记作者来自四面八方,反映了当时各民族之间和平友好交往的情况,也体现了该塔在当时的重要地位。万部华严经塔1982年被国务院确定为全国重点文物保护单位。