李邕678—747

唐代书法家、文学家。字泰和。扬州江都(今江苏扬州市)人。李善之子。长安初,召拜左拾遗。中宗时,出为南和令,贬富州司户参军事。唐隆元年(710 ),召为左台殿中侍御史,迁户部员外郎。开元三年(715),擢户部郎中。贬括州司马,迁陈州刺史。因仇人上告,几死,经人营救后再贬。天宝初,官至北海太守,世称“李北海”。终遭*李林甫杀害。工文,善书,尤长碑颂。书学二王而自具风格。唐*李阳冰称之为“书中仙手”。宋欧阳修《笔试》认为“他书少及者”。存世书迹有*《云麾将军李思训碑》、《法华寺碑》、《羽林将军臧怀亮碑》、《叶有道碑》等。原有集,已佚; 明人辑有《李北海集》。两《唐书》有传。

李邕676—747

字泰和,扬州江都人,官至北海太守,人称“李北海”。后为宰相李林甫所忌,遭陷害死于狱中。其书初学王右军,既得其妙,又摆脱旧习,笔力一新,以行书入碑志、厚重而飞动,时称“书中仙手”。宋·欧阳修《试笔》说: “余始得李邕书,不甚好之。然疑邕以书自名,必有深趣。及看之久,遂为他书少及者。得之最晚,好之尤笃。”传世作品有《李思训碑》、《麓山寺碑》 等。

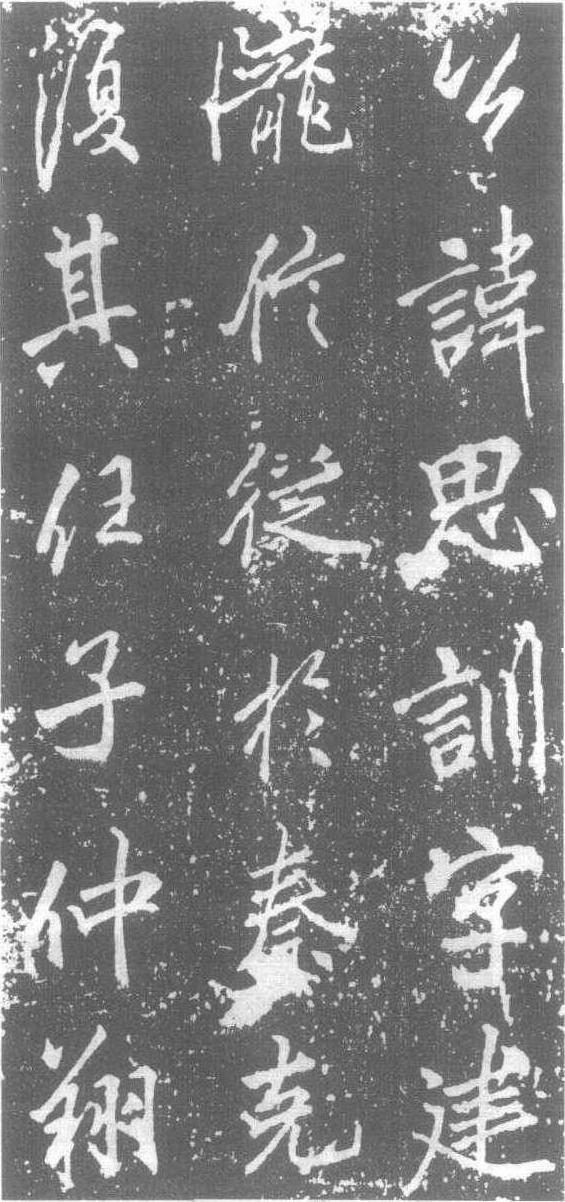

唐·李邕 《李思训碑》

李邕675~747

字太和,广陵江都(今江苏扬州)人,唐代著名书法家。李邕天资聪敏,少具才识。出仕后先任左拾遗,因刚直诤谏,被贬为南和令、崖州舍城丞。公元715年,升迁为户部郎中,但不久遭人诬陷,外谪为括州司马。公元725年,李邕获死罪,当时素未相识的许州人孔璋上书愿代李邕死,此事震动海内,后李邕被贬为钦州遵化县尉。玄宗天宝初,李邕先后任汲郡、北海太守,因被李林甫构罪,遭杖杀。

李邕以行书艺术饮誉后代,被人称为“书中仙手”。他师承王羲之,但又脱尽王羲之的行迹,笔力更新,下手挺耸。王羲之书法以秀逸胜,李邕书法则以豪健著称,所以古人有“右军如凤,北海如鹰”之语。李邕的书法作品以《李思训碑》、《麓山寺碑》为代表作。

李邕

李邕678——747

字泰和。扬州江都(今属江苏)人。李善之子。唐代著名书法家、文学家。李邕早具才名,善于属文。武后长安时召为左拾遗。中宗时贬富州司户,玄宗朝历任户部郎中、诸州刺史、北海太守等职,世称李北海。他性格刚毅激烈,放任不羁,又多积财货,为李林甫所害。李邕最著名的是书法,挺峭顿挫,法度谨严而有奇变,亦善文,尤擅碑颂,语言平实、富有气势。明人辑有《李北海集》,《全唐文》收其文5卷。

李邕

李邕

唐代书法家。678年生,747年去世。广陵江都(今江苏省扬州市)人。少年即很知名,历任户部员外郎、括州刺史、北海太守等职,世称“李北海”。为人坚直义烈,刚正不阿,为宰相李林甫所忌害。李邕擅长正、行、草书,文章亦为当时冠绝。长于碑志文,当时许多人请他作碑志。其书取二王法而自辟蹊径,行草书尤为卓著,具有古劲刚健,凌厉无前的气势,并继李世民《晋祠铭》后以行草书写碑文。传世书迹有:《云麾将军李秀碑》,刻于唐天宝元年(742),后毁作石础,现存2础,呈圆形直径为58.3cm,各12行,中行字最多,为12字,仅存约百余字;《云麾将军李思训碑》,唐开元八年(720)建,碑高265cm,宽115cm,行书30行,行70字;《法华寺碑》,唐代开元廿三(735)建,碑高208.8cm,宽98.8cm,行书23行,行25字;《麓山寺碑》,唐开元十八年(730)建,碑高270cm,宽135cm,行书28行,满行56字;《东林寺碑》,唐开元十九年(731)刻,元延祐七年(1320)毁,后重刻二石,行书24行,行52字;《端州石室记》,唐开元十五年(727)刻于广东七星岩摩崖,高146cm,宽103cm,楷书18行,行23字。

李邕678—747

唐书法家、文学家。字泰和,扬州江都(今属江苏)人。李善之子。少知名,以李峤荐,拜左拾遗。后贬富州司户。开元初,擢工部郎中,又出为陈州刺史。邕素负美名,频被贬斥。世以邕能文养士,贾生、信陵之流。及上计至京师,后进聚观,望风内谒,门巷填隘,竟不得留。复出为汲郡北海(今属山东)太守。李林甫素忌邕,以事诬陷之。邕因被仗杀于郡。邕文名天下,时称李北海,尤长碑颂,人多奉金帛请其文。杜甫闻邕负谤死,作《八哀诗》、读者伤之。邕有文集70卷(《新唐书·艺文志》)传于世。