比目鱼

戏曲。清李渔(1611—1679? )撰。二卷,三十二出。渔有《笠翁传奇十种》已著录。此乃十种之一,约康熙年间成书。演贫苦书生谭楚玉钟情于女艺人刘藐姑事。本事见李氏《连城璧》“谭楚玉戏里传情,刘藐姑曲终死节。”惟剧中藐姑、楚玉相继投江,江神把两人变为比鱼目,送入渔人网中,仍复原形。渔翁救醒两人, 遂结为夫妻。有清初《笠翁十种曲》刊本。康熙中世德堂刊刻《笠翁传奇十种》本。

056 比目鱼

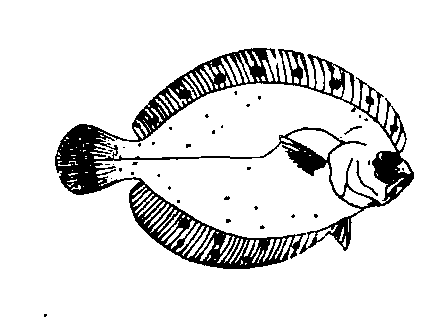

鲽形目鱼类的总称。包括鲆、鲽、鳒等各科鱼类。体均侧扁,不对称,两眼皆位于身体一侧(左侧或右侧),故名。背鳍与臀鳍甚长,腹鳍胸位或腹位。成鱼无鳔。营底栖生活,常平卧海底,两眼一侧向上,体上侧有各种色素细胞,可随环境的颜色而变色。体下侧贴于海底,无眼、无色素,多呈白或淡黄色。生活在近海沿岸,游泳能力较差,主食底栖无脊椎动物和小鱼小虾等。产浮性卵,卵飘浮于水层中发育,仔鱼左右对称,如一般鱼类,以浮游生物为食。随生长发育逐渐下沉至海底转为底栖生活,以体一侧平卧,在此过程中头骨发生扭曲,眼移位于向上一侧。名贵的有牙鲆: 又称“偏口鱼”、“地仔”。体长约70厘米,两眼均在体之左侧。有眼一侧褐色,有暗色或黑色斑点;无眼一侧白色。口大,左右对称。为温带浅海底层鱼类,白天潜伏泥沙中,夜间觅食。具洄游习性,冬季在较深海区,3—4月向近岸进行生殖洄游,9—10月游向深水越冬。高眼鲽:又叫“高眼”、“长脖”。体长约30厘米,两眼均在体之右侧,右眼位于头背缘,故名。有眼一侧褐色,无眼一侧白色。口大,左右对称。栖息泥及泥沙底质海底。生殖期约在4—6月,卵浮性。我国沿海均产,产量大,为重要海产经济鱼类。肉味鲜美,供鲜食或制咸干品和罐头。

比目鱼Bimuyu

鲽形目鱼类的统称。主要特点是:成鱼身体不对称,两眼均长在头部的一侧,所以称为比目鱼。主要栖息在海洋之中,营底栖生活,活动性不强。在海底常常有眼的一侧朝上,颜面较深或具有其它色彩,往往与周围的环境协调一致;无眼的一侧贴附在岩石上或卧在泥沙之中,颜色较浅,多为灰白色。除眼睛外,身体上的许多其它结构也不对称,例如口、牙齿、胸鳍、腹鳍等都不对称,肛门也不在腹面正中线上。这种不对称的现象并不是先天的,而是比目鱼在生长发育过程中为适应于底栖的生活方式而逐渐变化来的。刚孵出的比目鱼幼仔与普通鱼一样,两眼分别生在头部的两侧,身体左右对称,常浮到水面活动。大约在孵化二十多天后,由于开始底栖生活,体形便发生了很大的变化,向下一侧的眼逐渐向上移动,最后和上面的那只眼并列在一起。与此同时,身体的其它一些结构也出现相应的变化,最终形成不对称的特殊体型。

比目鱼种类很多,包括有鳒、鲽、鲆、鳎、舌鳎共五个科。其中在我国沿海比较常见的种类有牙鲆(Paralichthys olivaceus)、花鲆(Tephrinectessinensis)、星鲽(Verasper variegatus)、木叶鲽(Pleuronichthys cornutus)、高眼鲽(Cleisthenesherzensteini)等。一般而言,鲽类的两眼均长在身体的右侧,而鲆类两眼均长在身体的左侧。它们均是我国重要的经济鱼类,肉味鲜美,可供食用;肝可提取鱼肝油。

比目鱼

脊椎动物,鱼纲,是鲽形目鱼类的总称。俗称“板鱼”。刚孵化的幼鱼与一般鱼近似,20多天后,逐渐变成侧卧型,一侧朝上,另一侧朝下。成鱼的身体倒扁,不对称,两眼均移到一侧,有眼一侧的体色较深,常随周围环境的颜色而改变,无眼一侧的色浅或为白色。游泳时,靠长背鳍、臀鳍的波动和尾部的上下摆动,以侧卧式作波状运动前进。为底栖鱼类,种类较多,我国沿海一般都有分布。肉味鲜美,肝可提制鱼肝油。

比目鱼

京剧状元戏。李寿民根据清代李渔十种曲同名剧改编。明代漳南兵备道慕容介,淡薄功名,遂与其妻子归乡,打鱼为生。寒士谭楚玉流落他乡,偶见玉笋戏班的坤角刘藐姑容貌十分美丽,就恳求戏班收留,自演小生,借此机会接近藐姑。可是藐姑的父母把藐姑当成摇钱树,不准别人接近,防范甚严。二人情意绵绵,但无法接近。当地的劣绅钱百万对藐姑早已垂涎三尺,就向藐姑之母绛仙提出纳之为妾,并许给绛仙黄金万两,绛仙贪财,当即应允。藐姑知此事,坚决不同意,但已无法挽回。藐姑悲愤已极,就借江岸晏公庙演《荆钗记》的机会,当众揭露了钱百万的丑恶行径,随即投江自尽。谭楚玉见状,也随之跳江殉情。恰逢慕容介打鱼,他恍惚看见水中有比目鱼,赶快撒网捕捞,结果却将楚玉和藐姑救了上来,二人获救,结为夫妻。其后谭楚玉入京应试,得中状元,又因战功,晋升为八府巡按,驻军晏公庙。藐姑思念双亲,楚玉设计,派人请玉笋戏班在江边演《祭江》,一家人团聚在晏公庙。昆剧、川剧均有此剧目。

比目鱼flatfish,flounder

鲆、鲽、鳎、舌鳎的通称。

比目鱼

二卷。清李渔(1611—1680)撰。李渔生平见《闲情偶寄》条。此剧写书生谭楚玉与梨园歌妓刘貌姑一见钟情,谭楚玉为与刘貌姑朝夕相会,遂舍弃儒业而做优伶。二人同台演戏,彼此相恋,结成生死之情。有富豪钱万贯欲强娶刘貌姑为妾,貌姑至死不从,在其威逼下,毅然投江,谭楚玉闻之,也投江殉情。江神怜之,让他们变成比目鱼,送入渔人网中,仍复人形,最后结成夫妻。此剧热烈赞颂了谭楚玉与刘貌姑生死相依的爱情。塑造了一个为追求爱情婚姻自由而勇敢决绝地向封建礼教和封建势力进行冲击和挑战的女性形象。作者完全赞同和同情刘貌姑、谭楚玉建立在真正倾心和爱慕的基础上的真挚爱情和自由结合,对恃财仗势欲娶刘貌姑为妾的富翁和不顾礼义廉耻贪财卖女的刘母采取了明显的讽刺、批判态度,充分地表现了李渔关于爱情和婚姻的进步思想主张。在当时的历史条件下无疑是具有反封建的进步意义的。今存有清印刊本。