103 清明上河图

宋张择端作。绢本淡色,纵25.5厘米,横525厘米。描绘北宋都城汴京清明时节,从郊外到城内街市的繁华景象。反映了北宋经济、政治中心汴京的城市生活的各个方面,为中国古代绘画杰出作品之一。全画结构紧密,有起有伏,人物景物错落有致,刻画细腻生动,画树笔法苍老,画人物、动物用笔秀劲而富变化,建筑物用界画,色彩以青赭为主,用淡墨渲染和轻彩结合。此画影响当时及后世,宋以后出现不少摹本。真迹现藏故宫博物院。

清明上河图Qingming shanghetu

北宋画家张择端所作,全画长528厘米、高24.8厘米,反映了北宋晚期的人民生活和社会风貌。画面从北宋都城汴梁的郊野开始,疏林薄雾掩映着农舍田亩,小道上毛驴缓行,一派宁静的气氛。接着进入交通运输繁忙的汴河及跨河的虹桥,桥上车马喧阗,人往如梭。离开虹桥,一条大道通向城门,进城以后便是繁华的街市,即汴梁的东大街和十字路口。东大街路北朝南是一座酒楼,门左首有个写着“香醪”的牌子,屋角柱子上用扦挑着“孙羊店”的市招,三楼上有人对饮。门前有卖物的小摊。路南有“久住王员外家”住宅和“李家”的店铺。十字路口北边坐西面东的是卖香料木的店铺,挂有“刘家上色沉檀”等字样。从十字路口一直往北,是一家门面颇大的绸布店……街上有推车的、乘轿的、聚谈的、闲逛的、买卖的、赶路的等不同阶层的各色人物,他们姿态不同,神情各异。这说明作者不仅非常熟悉生活,而且有相当高的表现能力。以往诸多文章均说此图共画了仕、农、商、医、卜、僧、道、胥吏、缆夫等人物550余位,经重新统计应为740多人。“清明”二字非指清明节,而是指社会安定,政治清明,天下太平。

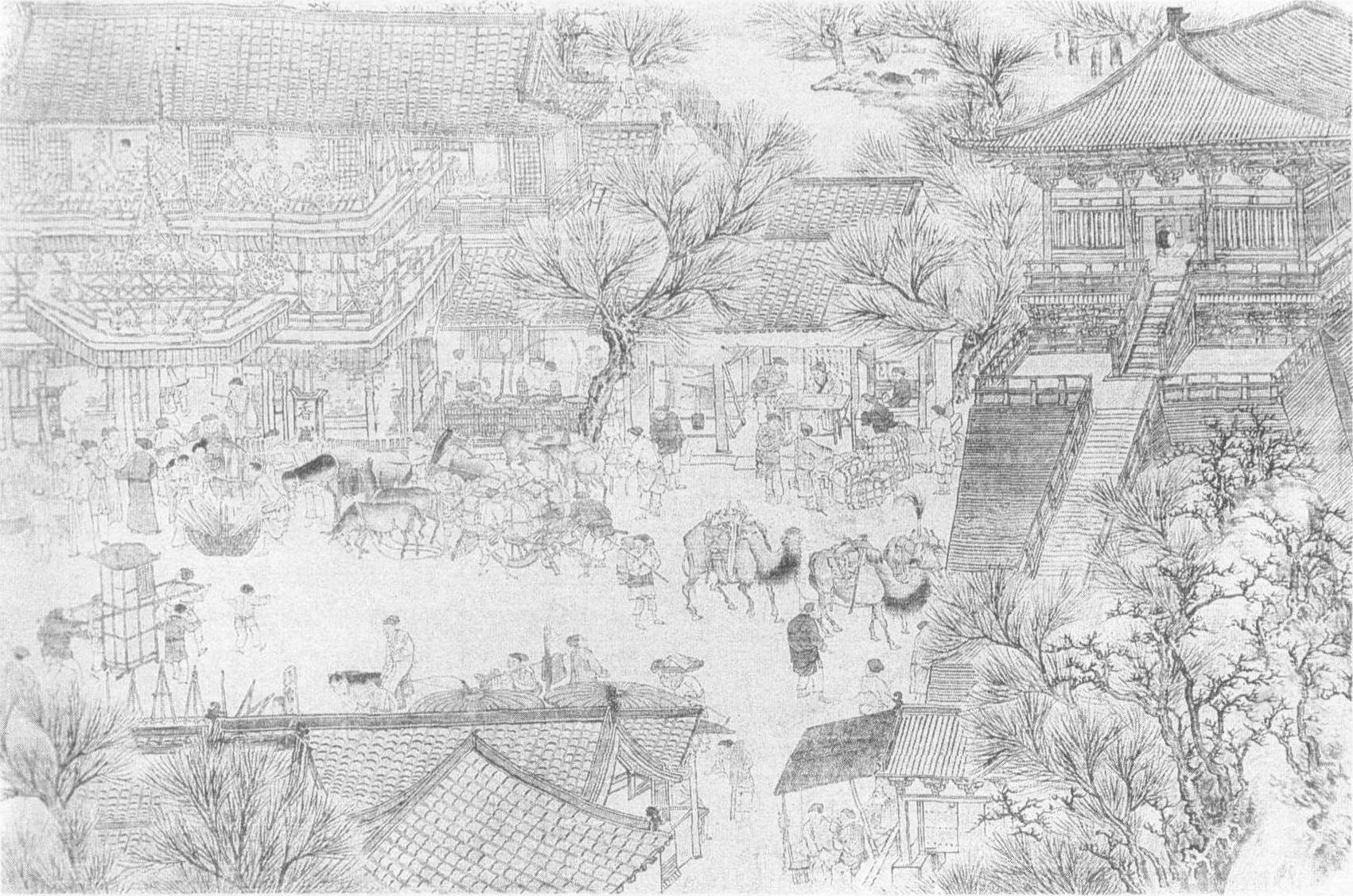

清明上河图(局部)

清明上河图

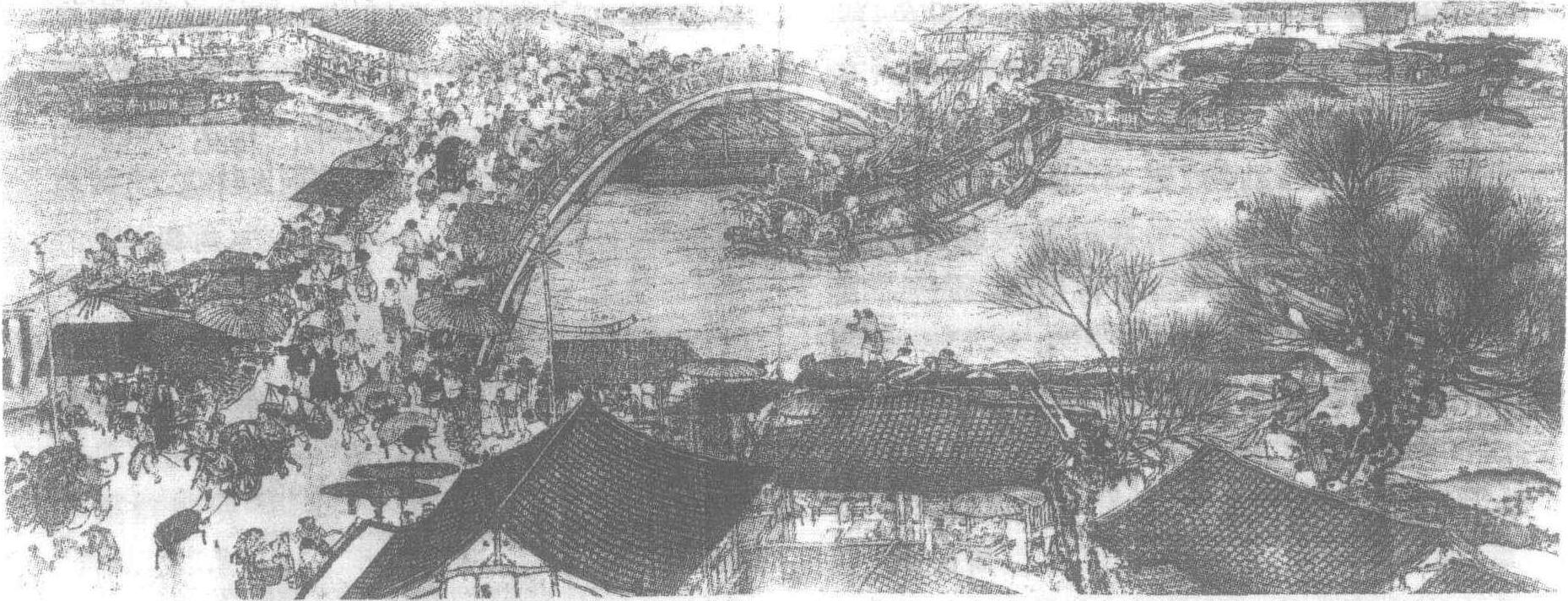

宋张择端作,绢本墨笔。历经宋、元、明、清内府收藏。《清明上河图》以长卷形式,生动而详尽地描画了清明时节北宋都城汴京东南城内外的繁华景象,内容大致可分为郊野、汴河、街市三大段。首段描写城郊农村的田野景色: 疏林薄雾掩映着农舍酒家,阡陌纵横,田亩井然,农民正耕作于田间,几匹驮炭的驴队向城里进发; 路上又出现踏青归来的游人和长途跋涉的行旅; 继而出现码头,汴河开始从画卷上展露。中段以拱桥为中心,描绘了汴河两岸繁华而又闲适的景象。汴河由黄河受水,从西向东横贯汴京城南部,下入于淮泗,系当时南北交通孔道,国家漕运枢纽。画中巨大的漕船或停泊于岸,或往来河心,一片繁忙。一架拱桥,形若长虹,横卧河上。岸上车马喧阗,人声鼎沸,热闹非凡。拱桥南端,新柳吐绿,屋宇错落,临河的酒楼茶肆里,游客们或闲谈于席间,或凭眺于窗台。后段描写汴城街市景况。这里街市纵横,房屋鳞次栉比,有各种店铺作坊、行商摊贩、茶房酒肆、寺观公廨,城门内的酒店、彩楼分外壮观。街上行人如织,摩肩接踵。士农工商、男女老幼,各色人等应有尽有。《清明上河图》真实形象地反映了中古城市面貌和风土人情,有着文字资料不可替代的历史文献价值,在艺术技巧方面也有着多方面的成就。全图从远郊河野一直写到城廓闹市,步换景移,场面繁密而不重复,中心环节突出,前后联系自然。画家善于选取戏剧性的情节,如船只将过桥洞,桅杆尚未放下,船夫的紧张忙乱,桥上看热闹观众的争相拥护,以致造成桥上交通阻塞,骑马者与乘轿者争道各不相让,赶驴者急忙躲闪,几乎撞翻邻近货摊,……。还善用巧妙而含蓄的手法产生意在画外的效果,如停泊在码头的漕船里,一人正伏案酣睡,把下层群众忙中偷安的生活情趣曲折表现出来。细节描写十分真实,如赶驴者在下坡是弯腰弓背、叉开双腿,用力把着车杆,而这时毛驴已无需施力,因此拖着松驰的绳套,扭头歪脑,显得漫不经心。作者张择端,史料记载甚少,只知他活动于南北宋之交,生卒年不详。山东诸城人,字正道,又字文友。徽宗朝进入翰林图画院。善界画,工舟车、人物、市街、城廓。所作《清明上河图》 及《西湖争标图》俱被选入“神品”而受到重视。

清明上河图

北宋画家张择端作。描绘了北宋都城汴梁(今河南开封),清明时节从城郊到城内街市繁华热闹的市俗人事。画面的内容大体可分为三段:首段是城郊风光;中段是以拱桥为中心描绘汴河两岸繁华而又闲适的景色,是全图的中心;后段描写汴梁街市的实况。从商业、交通、漕运、建筑等几个角度,集中地再现了当时社会的生活面貌和风俗习尚。现藏故宫博物院。

清明上河图

宋·张择端作。绢本设色,纵24.8厘米、横528.7厘米长卷,现藏故宫博物院。画卷描绘北宋首都汴梁(今河南开封)汴河两岸物阜民丰繁荣热闹的景象。画卷右边以村郊田野村落开端,赶集人和驮运的骡马从田间小路向城里集中,路旁树木萌发现出北国早春的气息。人流穿过丛丛苍劲老树,来到街道,水波激荡的汴河出现在画卷上,成为画卷中的主题,并沿汴河展开。运货舟船过拱桥是精采的一幕,岸上纤工俯身前行,准备驶过拱桥的木船,船桅已放倒,船工握篙盘索,各个紧张忙乱神态逼真;桥上人群挥臂助阵,喧呼嘈杂;行人聚集桥头围观,形成画卷中第一个高潮。那些赶脚、推车、挑担的人们,自无暇一顾,急忙过桥前往,穿街进城,来到热闹地段。城里车马行人摩肩接踵,酒楼店铺百肆杂阵,各色居住人等,表现出“百家技艺向春售,千里农商喧日昼”的繁华景象,形成画卷中第二个高潮。画上仕农工商、僧道卜医、男女老幼神态各异,官府篇宅、酒店茶楼、驼马舟车形式多样。从十字街头再往前,画到临近汴京中心而止,给人留有余思。此画卷除了具有艺术价值以外,还给后人留下许多历史资料,对研究宋代城市生活、工商交通、风俗、服饰、建筑等等很有价值。是一幅形象突出、含义丰富的千古杰作。

清明上河图(局部)

《清明上河图》

《清明上河图》 是北宋张择端作,绢本,淡设色,长528.7厘米,高24.8厘米。描写北宋首都汴梁 (今河南开封),汴河西岸 “物阜民丰” 的繁荣景象。横长的构图,展现了郊野、汴河及街市的景色。画卷右边开端处,是宁静的田野和村落,赶集的乡人和驮运的骡马在田间小路上渐次向城里集中。那些开始萌发枝芽的树木调节了画面的色彩和疏密,又表现出北国早春的气息。穿过一些苍劲的老树,来到城郊的街道,人们正在从停泊在河边的粮船上搬下沉重的粮袋。水波荡漾的汴河开始出现在画面上,它渐次成为画幅中的主体,一切活动都沿着汴河展开。我们看到的是市井繁盛,升平乐业的景象。拱桥横跨汴河两岸,河边的舶岸船只上的舟人生活悠闲自在,最为引人注目的是那艘准备驶过拱桥的木船,船桅已经放倒,船工握篙盘索。船上呼叫接应,岸边挥臂助阵。过往行人聚集桥头围观这紧张的一幕。而那些赶脚、推车、挑担的人们,自无暇一顾,因他们各自有谋生的重担在身。过桥往前,河上船只逐渐远去。穿街入城,来到画卷最热闹的地段。这里车马行人摩肩接踵,熙熙攘攘,茶楼酒肆、官府民居鳞次栉比,百货俱存,正是 “百家技艺向春售,千里农商喧日昼”。画上仕农工商、僧道卜医、男女老幼神态各异,官府宅第、驼马舟车具体而微……从十字街头再往前去,似将临近汴京中心,但画卷到此戛然而止,给观者留下了充分想象的余地。整幅画卷的结构宛如一首弱起强收的乐曲,以轻柔的乐段开始,几经跌宕起伏,层层展开,推向高潮,然后在热烈的气氛中结束。而贯穿全曲的主题,则是对太平时期汴梁生活的赞美和怀念。全图共画人物550个,包括男女老幼、士农工商,神情各异。还画了驴、马、牛、骡、骆驼等各类牲畜60余匹,车轿20多乘;船舳20余艘,楼屋农舍30余栋。这是具有纪实价值的历史风俗画卷,多侧面地反映了中国北宋时代城市生活的面貌,为研究中古历史文化提供了形象资料,同时又具有颇高的艺术价值。作者以精湛的绘画功力,写人状物,无不刻画精微。此图曾经北宋、金、元、明、清几代公私鉴赏,清嘉庆四年 (1799) 入藏清内府。1911年被溥仪携出故宫,抗战胜利后,在长春机场为人民解放军发现,现藏故宫博物院。

《清明上河图》

《清明上河图》是北宋张择端作,绢本,淡设色,长528.7厘米,高24.8厘米。描写北宋首都汴梁(今河南开封),汴河西岸“物阜民丰”的繁荣景象。横长的构图,展现了郊野、汴河及街市的景色。画卷右边开端处,是宁静的田野和村落,赶集的乡人和驮运的骡马在田间小路上渐次向城里集中。那些开始萌发枝芽的树木调节了画面的色彩和疏密,又表现出北国早春的气息。穿过一些苍劲的老树,来到城郊的街道,人们正在从停泊在河边的粮船上搬下沉重的粮袋。水波荡漾的汴河开始出现在画面上,它渐次成为画幅中的主体,一切活动都沿着汴河展开。我们看到的是市井繁盛,升平乐业的景象。拱桥横跨汴河两岸,河边的舶岸船只上的舟人生活悠闲自在,最为引人注目的是那艘准备驶过拱桥的木船,船桅已经放倒,船工握篙盘索。船上呼叫接应,岸边挥臂助阵。过往行人聚集桥头围观这紧张的一幕。而那些赶脚、推车、挑担的人们,自无暇一顾,因他们各自有谋生的重担在身。过桥往前,河上船只逐渐远去。穿街入城,来到画卷最热闹的地段。这里车马行人摩肩接踵,熙熙攘攘,茶楼酒肆、官府民居鳞次栉比,百货俱存,正是“百家技艺向春售,千里农商喧日昼”。画上士农工商、僧道卜医、男女老幼神态各异,官府宅第、驼马舟车具体而微……从十字街头再往前去,似将临近汴京中心,但画卷到此戛然而止,给观者留下了充分想象的余地。整幅画卷的结构宛如一首弱起强收的乐曲,以轻柔的乐段开始,几经跌宕起伏,层层展开,推向高潮,然后在热烈的气氛中结束。而贯穿全曲的主题,则是对太平时期汴梁生活的赞美和怀念。全图共画人物550个,包括男女老幼、士农工商,神情各异。还画了驴、马、牛、骡、骆驼等各类牲畜60余匹,车轿20多乘;船舶20余艘,楼屋农舍30余栋。这是具有纪实价值的历史风俗画卷,多侧面地反映了中国北宋时代城市生活的面貌,为研究中古历史文化提供了形象资料,同时又具有颇高的艺术价值。作者以精湛的绘画功力,写人状物,无不刻画精微。此图曾经北宋、金、元、明、清几代公私鉴赏,清嘉庆四年(1799)入藏清内府。1911年被溥仪携出故宫,抗战胜利后,在长春机场为人民解放军发现,现藏故宫博物院。

《清明上河图》

中国古代绘画作品。宋代张择端作。卷式,绢本,淡设色,24.8cm×528.7cm,故宫博物院藏。全卷分3段,画有人物550余人,牲畜50余,船20余只,车轿20余乘,各色建筑物100余座。画上有后世收藏印67方。展现了12世纪中国都市各阶层人物的生活状况和社会风貌。

《清明上河图》

见“张择端”。

清明上河图卷

水墨淡彩绢本。宋代张择端绘。高24.8公分,长528.7公分。描写北宋年代(960—1127)东京汴梁城人情物态。展示了当时的经济面貌、城乡交流和民情风俗。画的结构大体分为三段:首段是京郊的农村风光;中段是以拱桥为中心的汴河及其两岸的运输和贸易的忙碌情景;后段是城门内外街市的繁华景象。画卷中共画人物550个,50多头牲畜,20多艘船只,各种样式的房子30余栋,是我国古代规模最大的风俗画,也是一幅高度现实主义的上乘之作。此卷曾于1127年随着金人攻破汴梁而流入金内,后为明、清两代皇室收藏,卷中有金人张著,元人杨准、吴宽、冯保等人题跋。清时,曾被溥仪带到东北,几经辗转,最后总算安然无恙地回到了北京故宫博物院。以现在这一卷《清明上河图》和其他各种摹本、伪本较之,其古朴浑厚,笔力深入绢背处,可证明实非后来人所能拟仿。此卷原来的宋绢,间有破损的地方,后来曾加补绘,但极为少数。可见,张择端的原卷很完整地保存到今天。