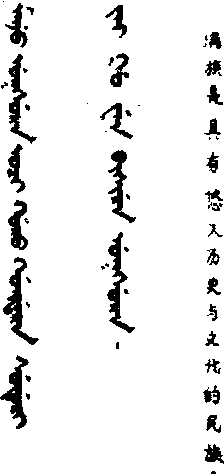

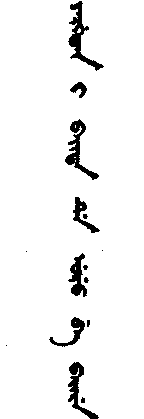

136 满文

我国满族使用过的文字。满文创制于1599年,是额尔德尼、噶盖二人奉努尔哈赤之命,在蒙古文基础上创制的,称为“老满文”。1632年经过改进,共有6个元音字母,24个辅音字母,10个拼写外来音的字母。字母在词里分首、中、尾不同的写法。文字行款基本与蒙古文相同。满文在辛亥革命以后基本不用。它保留了大量的文献。

满文

满族使用过的一种文字。属于拼音文字类型。有“无圈点满文 (老满文) 和 “有圈点满文”(新满文)”两种。明万历二十七年(1599),清太祖努尔哈赤命额尔德尼和噶盖创制本族文字。额尔德尼等借用蒙文字母创制之。后被称为无圈点满文或老满文。这种文字很不完善,有的字母代表二或二个以上的语音,不便识别,因而只通行了三十余年。后金天聪六年(1632)太宗皇太极命达梅对原满文进行改革,以适应更为广泛的需要。于是,达梅采用在字母右边加圈或加点的办法,使一个字母代表一个语音,读者易于识别,同时又增加了必要的新字母,使之臻于完善。新改制的满文字被称为有圈点满文或新满文,亦即随后通用的满文。计有字母38个,其中辅音字母22个,元音字母6个,外加字母10个。满文字母根据其在单词中的不同位置,分为词头、词中、词尾三种不同形式,而无大写小写之分。行款上下直书,自左至右行。清咸丰、同治以后,使用渐衰。

满文

满族使用过的文字。属于拼音文字类型。行款上下直书,自左至右行。在清代称作“清文”或“国书”。1599年(明万历二十七年)2月,努尔哈赤命巴克什(汉译为“大儒”、“先生”)额尔德尼、噶盖创制文字。两人即以蒙文字母为基础,拼写满族语音创制而成。后来称“无圈点文字”或“老满文”。这一文字形式不太完善,有的字母代表两个或两个以上的语音,不便识别。因而只通行了30余年。后金天聪六年(1632),皇太极命达海将老满文进行改革,以适应更为广泛的需要。达海在字母右边或加圈或加点,使之一个字母代表一个语音,学习和使用十分方便。同时又增加了必要的新字母,使之臻于完善。这种文字,史称“有圈点文字”或“新满文”。新满文共有40个字母,每个字母代表一个音位。同一个字母在词首、词中、词尾的写法各不相同。满文的基本笔画有字头、字牙、字圈、字点、字撇、字尾等形式。字母没有大写和小写之分。17世纪40年代以后,满族大量入关,普遍习用汉语汉文,满文逐渐衰亡。

满文

亦称“清文”。满族使用过的一种文字。属拼音文字类型。明万历二十七年(1599) 由大臣*额尔德尼和噶盖奉努尔哈赤之命以蒙古文字母为基础创制。史称“无圈点满文”或“老满文”, 通行三十余年。后金天聪六年(1632)*达海奉皇太极之命对老满文进行改革。通过在部分字母旁加圈点、改变某些字母的形体和增加新字母等方法, 以统一字母和音节形式的形体,区别语音,并增设拼写汉语借词的字母,使之臻于完善。史称“有圈点满文”或“新满文”, 即通常所说的满文。有三十八个字母,其中辅音字母二十二个,元音字母六个,用以拼写汉语借词字母十个。元音字母和多数音节形式有单独、词头、词中、词尾四种形体;无大、小写区别。有篆字、花体字多种字体。行款直书左行。约通行近三百年,在中国历史上占有特殊地位。清代初期和中期, 亦用以行文外国。满族入关前已有大量文献, 其中以《满文老档》最为著名。清代用满文书写的文书档案在一百五十万件以上, 其他图书资料约一千余种,并有大量汉籍翻译。咸丰、同治以后,使用渐衰。

(实事求是)

满文

满文

满族语文。属于拼音文字类型,行款上下直书,自左至右行。明万历二十七年(1599)二月,努尔哈赤命巴克什 (汉译为 “大儒”、“先生”)额尔德尼、噶盖创制文字,2人即以蒙文字母为基础拼写满族语音创制而成。初创文字很不完善,有的字母代表2个或2个以上的语音,不便识别。因而只通行了30余年,这种满文后来被称作“无圈点满文”或 “老满文”。后金天聪六年 (1632) 皇太极命达海对老满文进行改革,以适应更为广泛的需要。达海在字母右边或加圈或加点,使之1个字母代表1个语音,读者一看便知其音,学习与使用十分方便。同时又增加了必要的新字母,使满文臻于完善。这种满文字,史称“有圈点满文”或“新满文”。计有元音字母6、辅音字母22,外加字母10。满文字母根据其在单词中的不同位置,分为词头、词中、词尾3种不同形式。满文字母无大写小写之分。