电子显微镜dianzi xiangweijing

利用高速运动的电子束代替光波的一种显微镜。简称电镜。德国的M.诺尔和E.鲁斯卡于1932年发明。当时其放大倍数虽仅有12倍,但却有力证明了电子显微镜的设想可以实现,1933年底造出了放大一万倍的电子显微镜。电镜的研究进展很快,我国在1977年已研制成功了80万倍的电镜,现在电镜最大放大倍数已达200万倍左右,且各种不同特点和用途的电镜不断出现。光学显微镜的分辨本领受光的波长和数值孔径的限制,所能分辨的两个物点的最小距离为250纳米左右。为提高分辨本领,可尽量减小波长。电子束具有波性,其波长为λ=h/mv,h为普朗克常数,m和v分别为电子的质量和速度。v随加速电压V的增加而增加。例如V=200伏时,λ≈0.0867纳米。现在用提高加速电压的方法,能使电子束的波长小到干分之几纳米,甚至更小。因电子束的波长可比光的波长小得多,所以用电子束代替光波的电子显微镜,其分辨本领可比光学显微镜大大提高。

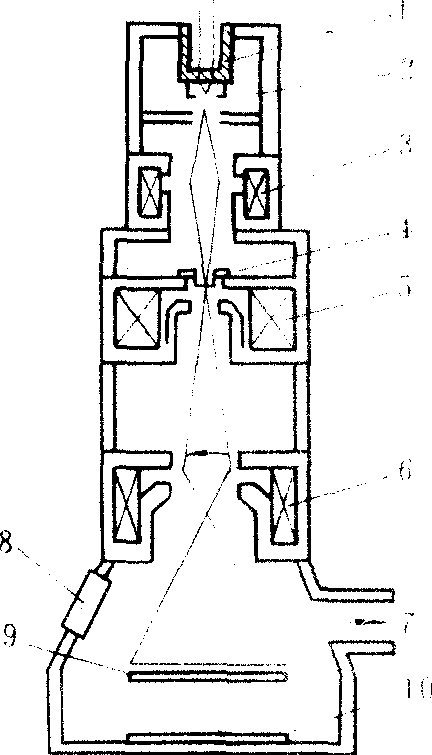

电子显微镜的基本结构包括高压电源、高真空系统和电子成像系统三部分。其中成像系统的基本原理和光学显微镜相似,用电子透镜代替玻璃透镜,即用电场和磁场使电子束聚焦。电子透镜有静电透镜和电磁透镜两种,静电透镜一般做聚光镜,电磁透镜做成像透镜。在高真空系统中,电子枪发射的大量电子在1×105~3×106伏的高电压下加速,而形成高速电子束,聚光镜把高速电子束聚焦在厚度为10~200纳米的样品薄片上。样品对电子有散射作用,因而透过样品的电子向各方向散开,然后通过物镜重新会聚而形成初像。再经投影镜,可在荧光屏或照相底板上形成放大像。现在大都采用由一个静电透镜和几个电磁透镜构成的组合成像系统,成像透镜数目越多,系统的放大倍数越大。上述是目前应用最广的一种电镜,称为透射电镜,其结构和光路原理如图所示。

根据特点和应用的不同,电镜有不同的种类。除透射电镜以外,还有超高压电镜、高分辨电镜、扫描电镜、扫描透射电镜和分析电镜等。目前通用电镜的放大倍数可达80万倍,最小分辨限度可至0.2纳米,可望不久能达到0.15纳米。通过电镜可观察物质非常细微的结构形态,甚至能观察到滤过性病毒、重原子、单个分子以及金属材料的晶格结构。电镜是观察和研究物质结构的有力工具,在金属物理学、高分子化学、微电子学、生物学、医学及各种科研和生产领域被广泛地应用。

1—高压绝缘;2—电子枪;3—聚光镜;4—样品台;5—物镜;6—投影镜;7—至真空系统;8—观察窗;9—荧光屏;10—照相底板。

电子显微镜electron microscope

利用电子束作为光源使高速电子流在磁透镜中与固体、生物样品等试样发生散射、衍射或扫描作用而形成高倍放大像来研究试样超微形态、结构、成分和功能的电子光学仪器。

世界上第一台电子显微镜诞生于1933年,是由德国科学家E.鲁斯卡(Ruska)教授设计制造的。当时这台仪器放大倍数可达1.2万倍,优于光学显微镜的分辨率。20世纪80年代电子显微镜的分辨率已提高至0.08纳米,放大倍数达120万倍。

中国自1958年制造了第一台电子显微镜起,先后生产有分辨率达0.2纳米,放大倍数可达80万倍的DX-4系列透射电镜和分辨率达7纳米,放大倍数达10万倍的DX-5系列扫描电镜。

电子显微镜种类 由于结构、用途各异,种类繁多,归纳起来有如下几种主要类型:

透射电子显微镜 利用电子束作光源,透射电子散射或衍射成像的电镜。常用作生物、固体材料的超微形态和结构观察。

中国的DX-4系列及DXB2-12透射电镜,日本电子公司的JEM-1200EX,荷兰菲力浦公司的EM-400型和德国OPTON公司的EM-10C等都是属于这种类型的电子显微镜。

扫描电子显微镜 利用电子束在样品表面扫描产生的二次电子作为信号进行形态、成分分析的电子显微镜。其采用高亮度的场发射枪,并选择“低能量损失”电子来成像,分辨率可达0.8纳米,放大倍数可达80万倍。生物用扫描电镜,其试样室内备有冷冻试样台装置以便观察自然状态下的生物样品。这类仪器的产品有中国的DX-5系列,美国ETEC公司的生物扫描电镜,日本日立公司的S-450和日本电子公司的JSM-35C等。

扫描电镜若配备X光晶体光谱仪(WDX)或X光能谱仪(EDX)后,便可兼具电子探针化学成分分析功能。

扫描电镜由于具备三维成像,真实感和立体感很强,其图像还可录在磁带或磁盘上,进一步用计算机作图像加工处理。

超高压电子显微镜 一般把加速电压在100千伏以下的透射电子显微镜称为常规电子显微镜,500千伏以上的称为高压电镜,如果加速电压超过1000千伏(1兆电子伏)的就称为超高压电子显微镜。由于观察样品的厚度可达10微米厚,较常规电镜样品增加厚度近100倍,因此可使样品更接近自然状态,且可进行三维结构研究,它对生物样品的辐射损失小,适宜采用环境样品室以便对活的生物样品进行观察。

扫描透射电子显微镜 它是由场发射源发出的电子受电子枪中阳极加速,经磁透镜会聚成很细的电子探针聚焦到样品进行扫描,样品发射的各种电子信号用几个探测器分别接受,转变成电信号,信号可显示在扫描示波器上或贮存在磁带及数字贮存器中以便进行分析。它具有直接观察单个原子(指重原子)的成像,可得到从钠原子到铀原子的高质量图像。并可研究原子的移动,分析出原子的时差运动。利用同时观察亮场和暗场像很容易获得生物大分子DNA的清晰电子图像。

扫描隧道效应电子显微镜 是80年代出现的利用电子隧道效应原理工作的新一代显微镜。当两个电极间隙很窄(几个原子直径)时,将有少量电子流过绝缘介质,这就是电子隧道效应。由于隧道效应电流取决于探针与样品表面之间的距离,因此通过电流的变化得到样品表面的映像既能显示样品表面凹凸不平情况,亦能显示样品表面带离子的分布情况。它的垂直方向分辨率达0.01纳米,水平方向分辨率为0.1纳米,能观察样品表面的一个又一个原子,被称为第三代电子显微镜。

应用 电镜结合显微技术广泛应用于固体科学、生命科学等各个领域。

在材料、矿物、半导体中的应用 电镜可以用来观察材料内部的微结构及动态变化。如当材料在不同条件下的受热、冷却、受不同应力、辐照等引起内部原子发生移动而出现重新组合。亦可以用来研究晶体中的缺陷及晶体生长过程。利用电子通道图样可对晶体的结构位向进行研究。亦可对矿物、土壤、金属材料、半导体作微区精确的定量分析。分析元素包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、氟(F)及从铍(Be)到铀(U)之间的各种元素,灵敏度达10-19克。

在生物学中的应用 ❶在细胞生物学中的应用:可对动、植物的各种亚细胞结构进行形态研究,同时利用显微超薄切片术,细胞化学,冷冻蚀刻,胶体金标记,放射自显影等技术可把各种细胞器的精细结构研究和其功能联系在一起。

❷在病毒学中的应用:结合负染技术、免疫电镜、胶体金标记、冷冻蚀刻、计算机图像分析及处理技术可研究小至10纳米、大至300纳米以下的病毒形态、结构和分类。

❸在分子生物学中的应用:结合蛋白质单分子展层技术、扩散技术及包含在病毒、细菌或真核细胞中的核酸进一步释放技术可进行核酸分子结构研究。

电子显微镜

一种利用由电子透镜聚焦的电子束使极为微细的物体产生放大像的装置。其基本原理是在一高真空系统中,由电子枪发射的电子束穿过样品,经电子透镜聚焦在荧光屏上,显示出一放大的像。这种称为透射式电子显微镜。对较厚的样品,可应用扫描式电子显微镜,它用一束电子对样品横断面逐点扫描,而将所发射的次级电子聚焦在荧光屏上成像。这是最常用的两种。根据不同的成像原理,还有发射式电子显微镜、反射式电子显微镜等各种 类型。 它们广泛用于金属物理学、高分子化学、生物学、医学及工农业生产等各个领域。

电子显微镜

见“物理”中的“电子显微镜”。