秧歌

河北省各地市都有秧歌。这些秧歌,起初都存于民间花会(或称社火)。在清代地方戏曲兴起时,才逐渐与花会脱离,从而搬上舞台独立演出。最初,搬上舞台的剧目都是以两小(小旦、小丑)或以三小(小生、小旦、小丑)为主的故事情节较简单的、以反映民间生活为主要内容的剧目,如《王小赶脚》、《探闺女》、《安安送米》、《休妻》等。以后,由于受到梆子戏、京剧等大剧种的影响,又学演了一些大戏剧目。

关于秧歌剧种的起源,各地秧歌都有类似的传说。即某地有某水田,农民插秧时唱一种田歌,称之为秧歌。久之,秧歌逐渐演变成了戏曲。

从音乐上看,各地的秧歌腔调,最初都以当地的民歌为主,在梆子、二黄等大戏剧种兴起后,秧歌受其影响,有些秧歌亦变为板腔体,与当地民间音乐及语言相结合,创立了自己的板腔体音乐。

在乐队伴奏上,传统秧歌均无管弦乐器伴奏,唱者行歌,仅以锣鼓击节而已。其打击乐器初用花会和高腔戏所用的大鼓、大铙、大镲等,以后改用梆子戏的板鼓、大锣、铙钹、小锣等。

秧歌

汉族节日民间社火活动中的一种歌舞艺术,天津方言称为“地秧歌”。在京津一带,地秧歌有两种区别:一是踩跷与否,踩跷者腿子也只1尺余;二是大扭大唱与只扭不唱之分。以上4种形式中,惟不踩跷、只扭不唱,也不扮演故事角色者,仅配以服装彩绸,随锣鼓伴奏碎步舞扭。至于“跑旱船”、“跑驴”等艺术形式,在天津往往是和秧歌会附在一起,也有的是附在高跷会后,作为大剧目间的一种缓冲表演项目或短节目后的补充项目,在热烈火爆之后,诙谐曼舞,使观众情绪为之一舒。

秧歌

山西各地的秧歌品种繁多,分布也很广,其中有的虽然逐渐向戏曲方面发展,或已形成一种有简单故事情节的地方小戏,但其唱腔却仍然保持着民歌特点并以民歌的面貌在群众中继续传唱。这些秧歌有:祁太秧歌、沁源秧歌、祁县过街秧歌、原平凤秧歌、临县伞头秧歌,其中最为突出,影响也最大的是祁太袂歌(因流传于晋中平川各县,也叫晋中秧歌)等。

除上述各种秧歌外,山西还有许多“地秧歌”。如“汾阳地秧歌”、“曲沃地秧歌”以及其他民间歌舞形式,如晋东南的“花篮灯”、“九莲灯”、晋南的“花鼓”、“打花棍”等等。这些民间歌舞形式,都是以舞蹈为主而以间播形式进行演唱,所唱的大半是“四季”、“十二月”等歌咏花卉、风物或表述古人古事或表达美好祝愿的娱乐性歌曲。这些民间歌舞大都是在元宵灯节进行活动,统称为“灯歌”。

此外,还有一些载歌载舞的演唱形式,也编入了秧歌类,主要有河曲的“二人抬”、左权的“小花戏”与和顺的“凤台小戏”以及昔阳一带的“拉花”等形式中仍在民间单独以民歌形态广为传唱的部分,虽不叫秧歌,但在节日活动中,它们也常常被看做是“闹秧歌”或“闹红火”的活动内容,所以也有选择地编入秧歌类。

秧歌yangge

是流行于中国北方地区的、汉族的一种民间舞蹈形式。舞者扮成各种人物,手持彩绸、扇子等道具而舞。开始和结束为变换队形的大型集体舞叫“大场”。中间穿插两、三人表演的带有情节的小歌舞,叫“小场”。因流传的地区不同,有陕北秧歌、东北秧歌、河北秧歌、山东胶州秧歌和鼓子秧歌等。

秧歌

秧歌,是中华民族文化宝库中的一枝奇葩,是广大群众特别喜爱的一种民间舞蹈形式。秧歌主要流传在我国北方的广大地区,其中黑龙江、吉林、辽宁、陕西、山西、河北、山东、天津等省、市更为盛行。秧歌代表着欢乐、吉祥,反映了群众对太平安康生活的向往,它还是人们表达喜悦感情、传达友谊信息的工具。

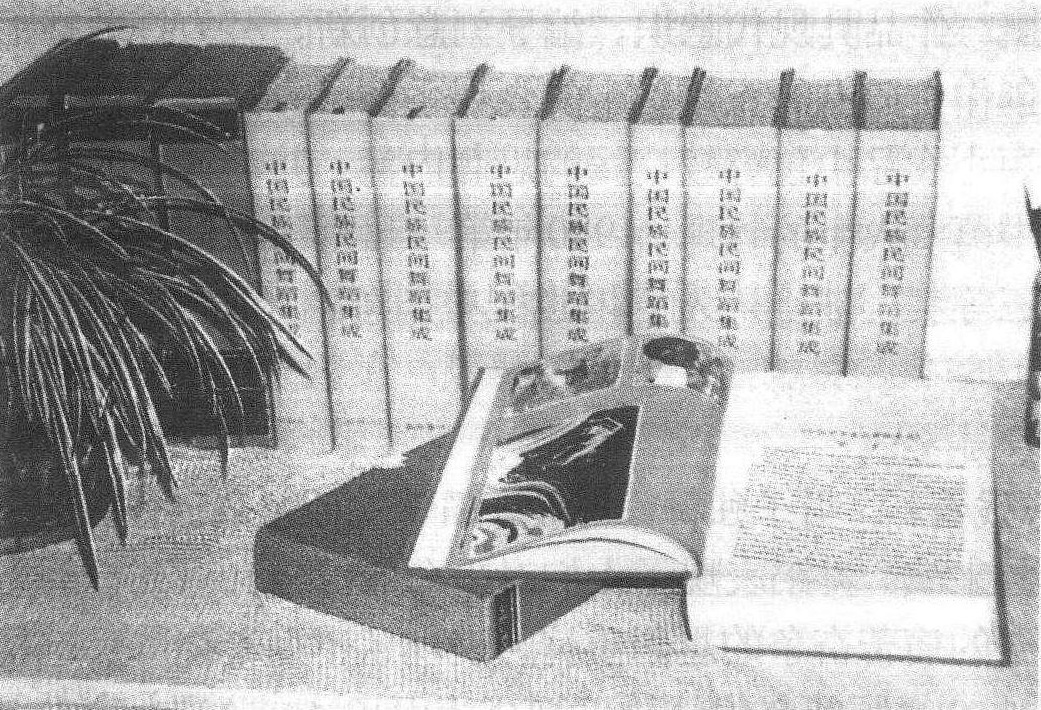

《中国民族民间舞蹈集成》

中国的秧歌品种难以计数,由于受到各地群众观念习俗、审美情趣的影响,因此,流传在各地的秧歌,无论从角色人物、表演形式、伴奏音乐、风格特色、节目内容上都有很大的差异。例如在表演形式上,大家所熟悉的“东北秧歌”,又分为“高跷秧歌”、“寸跷秧歌”、“地秧歌”等; 又由于流传地域、民族、内容形式不同,还有的地言称秧歌为 “太平歌”、“武秧歌”、“满族秧歌”、“木屐秧歌”、“灯会秧歌”等。以 “鼓子秧歌”、“胶州秧歌”、“海阳秧歌” 为代表的 “山东秧歌”,其家族成员多达30余种。

秧歌在题材和表现内容上,大都是反映男女青年之间的爱情,鞭挞封建思想观念; 宣扬除暴安良、抑恶扬善的行为; 歌颂忠臣良将、英雄人物; 传播生产和生活知识。在表演形式和程序上,一般都分为大、小场,前、后场。大场(或前场)人数众多,以舞为主,欢腾热烈小场(或后场)则有歌有舞,着重于人物的刻画和情节的表现,节目题材广泛,内容丰富。在角色和人物造型上,大都离不开生、旦、丑。在道具运用上,以扇子、彩绢、花伞为主。秧歌的伴奏音乐,基本以锣鼓、民间器乐曲和民歌小调组成。尤其是锣鼓曲牌或锣鼓点子,与秧歌舞蹈形如同胞姐妹,相辅相成。

各地的秧歌,舞蹈者在动作和体态上都体现出“扭”的特征。尽管 “扭”法不同,幅度有大小,力度有强弱,速度有疾缓,但在运用两臂回旋缠绕,双腿屈伸颠颤,腰胯扭拧摇摆上却基本是一致的。同时,男性显示出阳刚、剽悍之气,动作幅度大,力度强; 女性则耍出阴柔、含蓄,动作轻缓、飘逸,着力表现她们妩媚动人的羞涩心态和曲线体态。又由于所扮角色不同,在动作上体现出年迈者老成稳健,年轻人灵活敏捷,俊角华美大方,丑角诙谐滑稽的特点。

秧歌

汉族民间舞蹈形式之一。主要在中国北方地区流行,多在节日集会时表演。按地区和风格不同,又分陕北秧歌、东北秧歌、河北秧歌等。一般是舞蹈者扮成各种人物,手持彩绸、手帕、扇子等道具而舞。形式欢快热烈,生活气息浓烈。有的地方将民间的高跷、旱船、花鼓等歌舞形式也统称“秧歌”。

秧歌

中国汉族具有代表性的一种民间舞蹈形式。它起源于插秧和耕田的农业劳动生活,最早是一种 “歌唱” 的形式,后来才出现了 “舞蹈” 和 “戏剧” 的表演形式。现在这三种形式的秧歌广泛流行于全国各地并以陕北秧歌、东北秧歌、河北地秧歌、山东海阳秧歌、胶州秧歌和鼓子秧歌最具代表性。有的地区将花鼓、采茶灯、旱船、竹马等民间舞蹈形式都泛称秧歌。也有的将高跷称为高跷秧歌,把一般的秧歌叫 “地秧歌”。秧歌的突出特点是内容丰富、形式多样,能扮演各种不同的人物,又有一定的情节,既有两三人表演的小场子,又有上百人欢舞的大场面。

秧歌

中国汉族具有代表性的一种民间舞蹈形式。它起源于插秧和耕田的农业劳动生活,最早是一种“歌唱”的形式,后来才出现了“舞蹈”和“戏剧”的表演形式。现在这三种形式的秧歌广泛流行于全国各地并以陕北秧歌、东北秧歌、河北地秧歌、山东海阳秧歌、胶州秧歌和鼓子秧歌最具代表性。有的地区将花鼓、采茶灯、旱船、竹马等民间舞蹈形式都泛称秧歌。也有的将高跷称为高跷秧歌,把一般的秧歌叫 “地秧歌”。秧歌的突出特点是内容丰富、形式多样,能扮演各种不同的人物,又有一定的情节,既有两三人表演的小场子,又有上百人欢舞的大场面。

秧歌

汉族民间舞蹈。约有1000余年历史,流传于中国北方11省、直辖市汉族地区,主要有东北、陕北、河北、山东、山西秧歌5类。一般秧歌舞队由12~100余人组成,逢年过节表演时,开场和收场为大场的群舞,中间穿插2、3或4人表演的小场,大场队形图案有“龙摆尾”、“卷菜心”等100余种。