突触tuchu

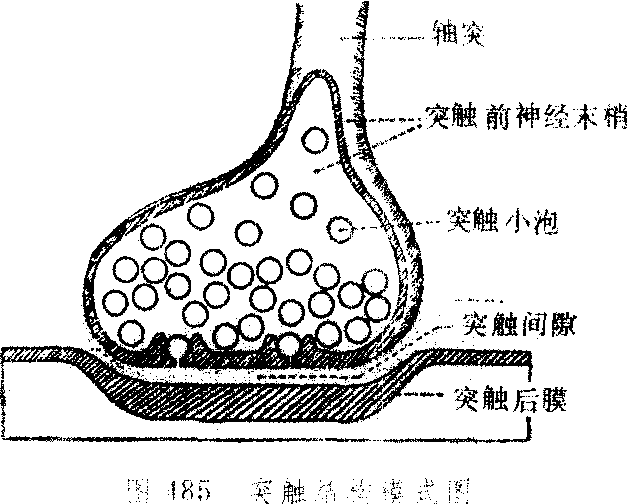

一个神经元与另一个神经元相接触的部位叫做突触。在光学显微镜下观察,可以看到一个神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每 一小支的末端膨大呈杯状或球状,叫做突触小体。这些突触小体可以与多个神经元的细胞体或树突相接触,形成突触。从电 子显微镜下观察,可以看到,这种突触是由突触前膜、突触间隙和突触后膜3部分构成 (如图),突触间隙是两个神经元之间很狭小的空隙。这就是说,这两个神经元之间仅仅是互相接触,它们的细胞质并没有连通。神经元之间神经冲动的传导是单方向的,即244神经冲动只能由一个神经元的轴突传导给另一个神经元的细胞体或树突,而不能向相反的方向传导。当神经冲动通过轴突传导到突触小体时,突触小体中的突触小泡就释放化学递质到突触间隙中,这些化学递质起携带信息的作用,它能把前一个神经元的冲动传导到下一个神经元上,使下一个神经元发生兴奋或抑制。突触有多种,根据功能和结构的不同特征,可以作不同的分类。如按传递效果分,有兴奋性突触和抑制性突触;按传递机制分,有化学突触和电突触。最大多数是化学突触。还可因所利用的不同化学递质而细分为:胆碱类递质突触、单胺类递质突触(含去甲肾上腺素、多巴胺、5羟色胺)、氨基酸类递质突触等。

突触synapse

神经元之间相互联系的接触部位。它是神经元之间传递信息和实现神经调节功能的关键位点。广义的突触还包括神经元与肌细胞或腺细胞的接触部位。

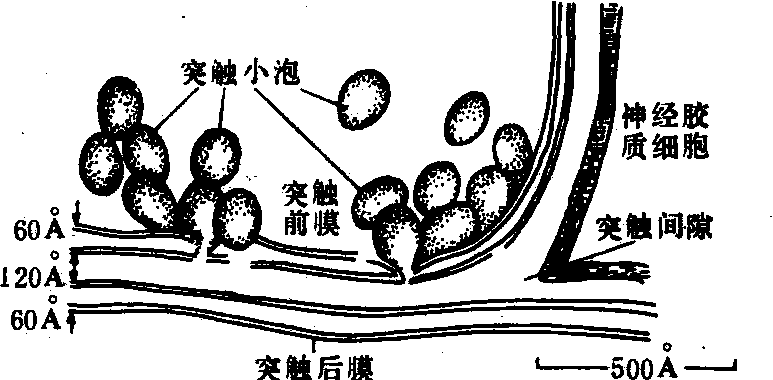

研究证明,神经元之间能以胞体、树突或轴突形成彼此间的突触联系,因而可形成轴-树型、轴-体型和轴-轴型等各种类型的突触。一个神经元轴突分支的终末部分,一般可形成环状或扣状的膨大结构称之为终末扣结或膨体,并以这种结构与另一个神经元的胞体、轴突或树突的表面构成突触。终末扣结末端的膜,称为突触前膜; 它所接触的另一神经元的胞体、轴突或树突的膜,称为突触后膜; 两膜之间的空隙,称为突触间隙。一个突触就是由这种突触前膜、突触后膜和突触间隙三部分所组成(见图)。在终末扣结的轴浆内含有线粒体和大量内含递质的突触小泡。不同的突触小泡大小和形状不同,所含的递质也不同。突触前膜和后膜上都存在受体。一个神经元的轴突末梢一般都反复分支,并各与许多后继神经元形成突触联系,而在该神经元的树突和胞体上又可以同时接纳来自多个不同神经元的终末扣结。因此,对某一单个突触而言,神经元有突触前神经元和突触后神经元之分,但是对某一神经元而言,它可能既是突触前神经元又是突触后神经元。由于轴突、树突分支多,有时一个神经元的突触联系可多达几十万个。神经元之间就是以这种相互联结的突触结构,形成极其复杂的神经网络。

突 触 结 构 图

神经系统突触传递的方式有化学性和电性传递两种,哺乳动物的突触传递绝大多数是化学性传递。化学性传递是以化学递质为中介,当动作电位传至突触前末梢时,Ca2+从细胞外进入末梢内,促使突触小泡向突触前膜移近,小泡与前膜接触,继而融合并破裂,于是小泡内的化学介质释出至突触间隙,这一过程称为胞裂外排。释出的递质穿过突触间隙与突触后膜上的受体结合,引起受体蛋白分子构型的变化,并激活一系列酶系统,使突触后膜的离子通透性发生改变,从而产生突触后电位。若兴奋性递质与受体结合,提高了膜对Na+、K+和Cl-的通透性,特别是Na+通透性增加,使Na+从膜外进入膜内,膜呈现局部去极化,以电紧张形式向周围传播,膜电位变化到一定程度,触发突触后神经元产生动作电位,兴奋从突触前神经元传至突触后神经元从而完成信息传递,突触后膜的这种电位变化称兴奋性突触后电位(EPSP); 若抑制性递质与相应受体结合,则使膜对K+、Cl-通透性增大,特别是Cl-从膜外进入膜内,引起膜内负电位增大,膜呈现超极化,并以电紧张形式迅速向周围传布一定范围,使突触后神经元膜兴奋性降低,信息传递受到抑制,突触后膜的这种电位变化称抑制性突触后电位(IPSP)。当动作电位经过化学性突触时,只能从突触前神经末梢传向突触后神经元; 突触传递需经递质释放、扩散以及与突触后膜受体结合等一系列过程,耗时0.5~2毫秒,所形成的后电位是一种局部电位,没有不应期,可以进行时间总和和空间总和,而且易受内环境变化的影响。缺氧或二氧化碳增加以及酸碱度改变均可以影响突触部分兴奋传递,还对某些药物有高度的选择性。

电性传递是通过局部电流作用。突触前膜与后膜间的间隙很窄,阻抗很低,而且突触前末梢的动作电位能直接跨越间隙作用于突触后膜,引起突触后神经元兴奋,其传递速度很快,延搁时间短,并呈双向传递。

突触tuchu

一个神经原和另一个神经原特化的相接触部位。由于两神经原之间相互接触的部位不同,突触的组成分为三类:轴突——胞体型,即一个神经原的轴突末梢与另一个神经原的胞体之间的接触;轴突——树突型,即轴突末梢与另一个神经原树突之间的接触;轴突——轴突型,即轴突末梢与另一个神经原轴突末梢相接触。神经原轴突末梢膨大成小球状,称为突触小体,与突触后神经原的胞体或突起相接触。在电子显微镜下可观察到,突触的接触处各有膜隔开,轴突末梢的轴突膜称为突触前膜,与突触前膜相对的胞体膜或树、轴突膜称为突触后膜,两膜之间为突触间隙。一个突触即由突触前膜,突触后膜和突触间隙三部分组成。突触的主要功能是将神经冲动由一个神经原传至另一个神经原。有的神经原的轴突末梢,可以分出许多突触小体,并且可与多个神经原的胞体或树突形成突触,因此,一个神经原可以影响多个神经原活动。同时,一个神经原的胞体和树突可以与多个神经原轴突的突触小体形成突触,因此,一个神经原又可接受许多不同神经原的影响。据估算,一个前角运动神经原表面约有1800个突触。

突触

神经元之间相互接触产生机能联系的部位。常见的是轴树突触、轴体突触。神经元的轴突终末与肌细胞或腺细胞的连接处,也称突触,如神经肌肉接头也称神经肌肉突触。突触有不同的分类。如按传递效果分,有兴奋性和抑制性突触;按传递机制分,有化学性突触和电突触等。

突触

神经元的轴突末梢与其他神经元的细胞体或突起相接触的部位。一个突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成。分轴突与细胞体相接触,轴突与树突相接触,轴突与轴突相接触三类。

突触

指一个神经元的轴突末梢与其它神经元的细胞体或突起相接触的部位。突触可分为三类:

❶轴突与细胞体相接触;

❷轴突与树突相接触;

❸轴突与轴突相接触。突触有特殊的结构。一个神经元的轴突末梢首先分成许多小枝,每个小枝的末梢部分膨大呈球状、称为突触小体,贴附在下一个神经元的细胞体或突起表面。相接触的表面由膜隔开,轴突膜称为突触前膜,与突触前膜相对应的细胞体膜或突起膜则称为突触后膜,两膜之间为突触间隙。一个突触即由突触前膜,突触后膜和突触间隙三部分组成。在突触小体的轴浆内含有较多的线粒体和大量囊泡(突触小泡),突触小泡内含有高浓度的递质。当突触前神经元的神经冲动传至轴突末梢时,引起突触小泡释放递质,递质与突触后膜受体结合后,提高了后膜对Na+、K+、Cl-的通透性,尤其是Na+的通透性,使突触后膜产生局部去极化,这种局部电位变化叫做兴奋性突触后电位。局部电位不能产生可传导的动作电位,只有这种电变化总和起来达到阈电位水平时,才能引起突触后神经元产生动作电位,并沿神经纤维传导,突触后神经元兴奋。所以突触的作用主要是起传递兴奋的作用。

突触synapse

动物神经元间相互接触部形成的特化结构。神经元彼此任何部位都可组成突触,但以轴突末端贴附另一神经元胞体或树突表面居多。突触的组成、形态及所含神经递质不一。按传递冲动是否借助神经递质及结构特点,分为需化学物质(神经递质)传递冲动的化学性突触和不需递质的电突触。通常前者结构由三部分组成:突触前部,即轴突终末,含许多膜包小泡即突触小泡,是神经递质的主要贮存场所;突触间隙,宽10~50 nm,存在横跨间隙的细丝和中等电子致密物,与冲动传导有关;突触后部,为细胞体或轴突在接触点的局部区域。间隙两侧质膜称突触前膜和突触后膜,结构都特化。神经冲动传至突触前部,使突触小泡以胞吐方式释放神经递质于突触间隙,突触后膜上受体与递质结合,引起生理效应,从而传递冲动。神经元以此相互联系,使冲动定向传导。最早期称接触点为突触,随着研究深入,而今该词涵义较广,亦指运动神经末梢与效应细胞接触部及感觉神经末梢与感觉细胞接触部所形成的特化结构(见“电突触”、“胞吐作用”)。