米芾1051—1107

宋书法家、画家、鉴藏家。世居太原,后徙于吴。字元章,号襄阳漫士,海岳外史等。官至书画学博士,礼部员外郎。书画均有较高成就,书法方面与苏轼、蔡襄、黄庭坚齐名,为宋四大书法家之一。他的书法源于“二王”,奇逸飞动。绘画方面创米点山水,多以烟云掩映山村,不取工细,以水墨晕染为主,几不见笔痕,为表现江南烟雨空濛之景提供了典范。其子米友仁,字元晖,继承家学,作山水多点染烟云,草草而成,每自题其画曰“墨戏”。米芾存世书法作品有《苕溪诗》、《蜀素》、《虹县诗》、《向太后挽词》等。著作有《画史》、《书史》、《宝章待访录》等。绘画已无真迹传世,今存《溪山雨霁》、《云山》等图,恐系后人所为。米友仁的存世画迹有《潇湘奇观》、《云山得意》等。

米芾1051—1107Mifu

北宋画家。字元章,祖籍太原,后迁襄阳,徽宗时曾为书画学博士,官至礼部员外郎。米芾诗文书画以不蹈前人为标榜,认为山水画“古今相师,少有出尘格”,他借鉴了董源的山水画法,又根据自己对江南山水的感受,以水墨挥洒点染表现烟雨中的山林树木,信笔作画而不求工细。其子米友仁继承父法,自称“墨戏”,画史上有“米家山”、“米氏云山”和“米派”之称。又擅书法、精鉴别,行、草得力于王献之,用笔俊迈,有“风樯阵马,沉着痛快”之评。米芾的山水画真迹已不存。

米芾1051—1107

芾,初名黻,字元章,号襄阳漫士,海岳外史,世居太原,迁至襄阳,后定居润州(江苏镇江)。初任书画学博士,临摹宣和殿所藏书画极工。后迁礼部员外郎,人称 “米南宫”。又因狂放,并有洁癖,人称 “米颠”。能诗文,擅书画,精鉴赏,好收藏。宋四家之 一。行书能收前人之长,尤得力于王献之,用笔俊迈。苏轼说: “海岳平生豪,隶、真、行、草书,风樯阵马,沉着痛快,当与钟王并行,非但不愧而已。” 徐邦达说: “米氏行书纵肆处似王献之,紧凑处似欧阳询。”他的行书有《苕溪诗》、《蜀素帖》、《虹县诗》、《多景楼诗》、《研山铭》等。

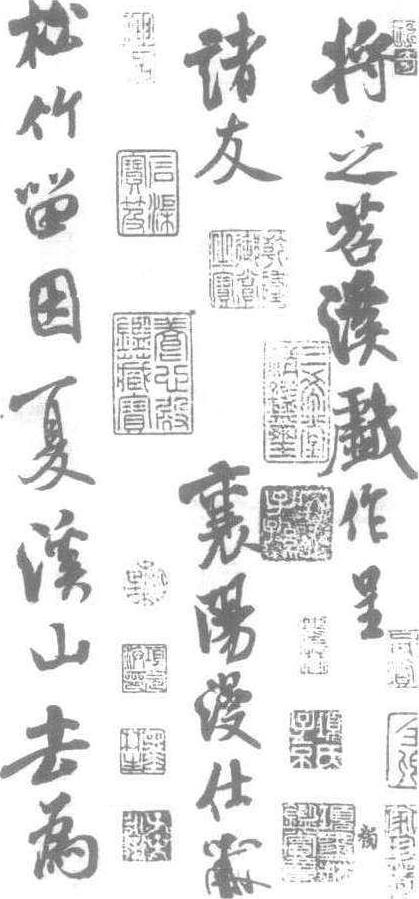

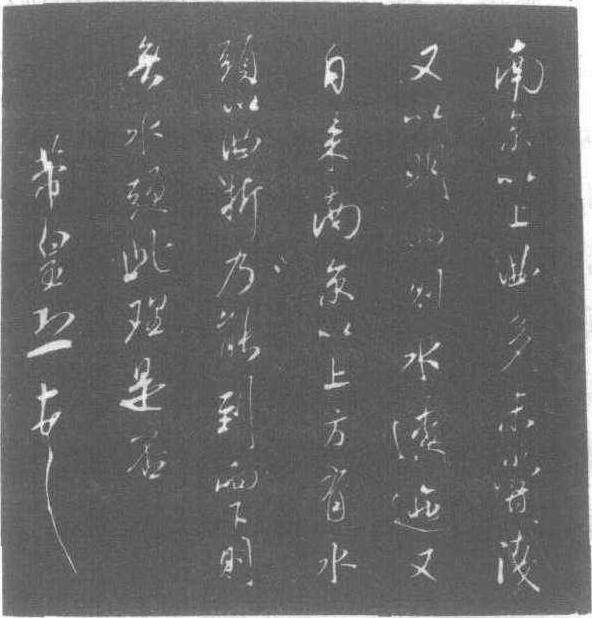

宋 ·米蒂 《苕溪诗》

米芾1051—1107

北宋书画家。擅长山水,不求工细,多以水墨点染。画史上有“米家山”、“米派”等称。论画偏于崇古。著有《画史》、《宝章待访录》。存世的《溪山雨霁》、《云山》等图为后人托名之作。参见“书法、篆刻”中的“米芾”。

米芾1051—1107

北宋书法家。初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士等。祖籍太原(今属山西),迁襄阳(今属湖北),世称“米襄阳”,后定居润州(今江苏镇江)。官至礼部员外郎,人称“米南宫”。工行、草书,取法王献之、博采众家之长,用笔俊迈豪放,沉着轩昂,苏轼称其书超妙入神。为“宋四家”之一。传世墨迹甚多,较著名的有《蜀素帖》、《苕溪帖》、《虹县帖》和《乐兄帖》等,著有《书史》。参见“绘画·雕塑”中的“米芾”。

米芾1051—1107

北宋书法家、画家。字元章,号襄阳漫士、海岳外史。原籍太原,后徙湖北襄阳,晚年居江苏,故得称号。官至书画学博士,礼部员外郎。天资高迈,性格萧散,善绘山水,不受前人归程、规法约束,其作画“信笔作之”、“不取工细,意似便已”,独创意趣,自成一家。他创造“米点山水”,以浑圆凝重的横点,错落排列,连点成线,以点为皴,干湿兼用,辅以渲染。其子米友仁,字元晖,继承家学,作山水多点染烟云,草草而成,另具风格,自题其画为“墨戏”,画史上称父子二人为“二米”,创山水画派,人称“米点山水”。“春烟半壁米家山”,诗句,形象刻划出米家山水绘画风格。米芾又是书法家(宋四家之一)书法源于“二王”,奇逸飞动。小楷笔画端谨,字如蝇头,行书自上至下,其宜如线,宋·徽宗称赞谓“名下无虚士”。据考绘画已无真迹传世,现存台北故宫博物院的《春山瑞松图》,可能为宋人仿作,虽有“米芾”字款,认为是后人所加,其他所存《溪山雨霁》、《云山》等图,恐系后人所为。台湾所藏《蜀素贴》,故宫博物院所藏《珊瑚贴》以及《米书千字文》等均为传世书作。著有《画史》、《书史》、《宝章待访录》等传世。

米友仁的画迹《潇湘奇观图》,现藏故宫博物院,该画用水墨描画江上云气涨漫,出没冈岭,春雨初霁,苍茫淋漓的潇湘自然景色。相传米友仁“享年八十(1086—1165),神明如少壮时,无疾而逝”,在宋朝年间,“七十古来稀”,八十可称“长寿星”。

米芾行草

米芾1051——1107

北宋书画家。初名黻,字元章,号海岳外史。襄阳漫士、鹿门居士。世居太原(今属山西),迁襄阳 (今属湖北),后定居润州 (今江苏镇江)。徽宗时召为书谏家博士,曾官礼部员外郎,人称“米南宫”。因举止“颠狂”,又称他为“米颠”。能诗文,擅书谏,精鉴别、行、草书得力于王献之,用笔俊迈,有“风樯阵马,沉着痛快”之评,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。书学著作甚富,如《书史》、《宝章待访录》、《海岳名言》等。画山水不求工细,多以水墨点染、自谓“信笔作之,多以烟云掩映树石,意似便已”。突破了勾廓加皴的传统技法,开创独特风格。其子友仁画学父风,自称“墨戏”,是南宋初年较有地位的画家。画史上向有“大米”、“小米”或“二米”之称。因他们画格破前人而另辟蹊径,自成一派,又谓之“米家山”、“米氏云山”和“米派”。亦作梅松兰菊等花卉画,晚年并画人物,自称“取顾 (恺之) 高古,不入吴生 (道子)一笔”。存世法书有《苕溪诗》、《蜀素》、《虹县诗》、《向太后挽词等》。

米芾

米芾 (1051—1107),北宋书画家、鉴赏家,初名黻,字元章,号鹿门居士、襄阳漫士、海岳外史。自元祐六年起,改名芾,祖籍太原 (今属山西),迁襄阳(今湖北襄樊),世称米襄阳,后定居润州(今江苏镇江)。

徽宗赵佶召为书画学博士,官至礼部员外郎,人称 “米南宫”。有洁癖,多蓄奇石。尝于无为州治,见巨石,状奇丑,大喜,具衣冠拜揖,竟呼之为兄,因举止颠狂,世称 “米颠”。与世格格不入,故数次从政均不得志。能诗文,擅书画,精鉴别,好收藏名迹。行、草书博取前人之长,用笔俊迈豪放,有 “风樯阵马,沉着痛快” 之评。《宣和书谱》 论其书云: “大抵初效羲之”,“篆宗史籀,录法师宜官,晚年出入规矩,深得意外之旨,自谓 ‘善书者只有一笔,我独有八面’。” 同蔡襄、苏轼、黄庭坚合称 “宋四家”。

画山水出自董源,天真发露,不求工细,多用水墨点染,自谓 “信笔作之,多以烟云掩映树石,意似便己”。此种横点积叠画法,突破了钩廓添皴之传统,开创了新风格。有时用纸筋、蔗滓、莲房代笔。 纸不上胶礬, 不肯于绢上著一笔, 平素不作大幅,其画水墨淋漓,气韵生动。子友仁承继父法,有所发展,自称 “墨戏”。画史上有 “米家山”、“米氏云山”和 “米派” 之称。元代高克恭、方从义受其影响。芾亦作梅、松、兰、菊等花卉画; 晚年作人物,自谓 “取顾恺之、高古,不入吴生 (道子) 一笔。” 传世书迹有 《苕溪诗》、《蜀素帖》、《虹县诗》、《何太后挽词》等。画 《溪山雨霁》、《云山》等乃后人所作。著有 《书史》、《画史》、《宝章待访录》 等。孙光宪辑有 《宝晋山林集拾遗》及岳珂所辑《宝晋英光集》,并存于世。

米芾

米芾(1051—1107),北宋书画家、鉴赏家,初名黻,字元章,号鹿门居士、襄阳漫士、海岳外史。自元祐六年起,改名芾,祖籍太原(今属山西),迁襄阳 (今湖北襄樊),世称米襄阳,后定居润州 (今江苏镇江)。

徽宗赵佶召为书画学博士,官至礼部员外郎,人称“米南宫”。有洁癖。多蓄奇石。尝于无为州治,见巨石,状奇丑,大喜,具衣冠拜揖,竟呼之为兄,因举止癫狂,世称“米颠”。与世格格不入,故数次从政均不得志。能诗文,擅书画,精鉴别,好收藏名迹。行、草书博取前人之长,用笔俊迈豪放,有“风樯阵马,沉着痛快”之评。《宣和书谱》论其书云: “大抵初效羲之”,“篆宗史籀,录法师宜官,晚年出入规矩,深得意外之旨,自谓 ‘善书者只有一笔,我独有八面’。”同蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。

画山水出自董源,天真发露,不求工细,多用水墨点染,自谓“信笔作之,多以烟云掩映树石,意似便已”。此种横点积叠画法,突破了勾廓添皴之传统,开创了新风格。有时用纸筋、蔗滓、莲房代笔。纸不上胶礬,不肯于绢上着一笔,平素不作大幅,其画水墨淋漓,气韵生动。子友仁承继父法,有所发展,自称“墨戏”。画史上有 “米家山”、“米氏云山”和“米派”之称。元代高克恭、方从义受其影响。芾亦作梅、松、兰、菊等花卉画;晚年作人物,自谓“取顾恺之、高古,不入吴生(道子)一笔”。传世书迹有《苕溪诗》、《蜀素帖》、《虹县诗》、《何太后挽词》等。画《溪山雨霁》、《云山》等乃后人所作。著有《书史》、《画史》、《宝章待访录》等。孙光宪辑有《宝晋山林集拾遗》及岳珂所辑《宝晋英光集》,并存于世。

米芾

北宋书法家。1051年生,1107年去世。祖籍太原,后迁居襄阳(今属湖北),长期居住润州(今江苏省镇江市)。官至书画学博士,礼部员外郎。有洁癖,好奇石。米芾擅书,诸体皆精,以行草书成就最高,亦善画山水枯木竹石。精鉴赏,富收藏,并著有《书史》、《画史》、《宝章待访录》等传世。米芾书法初师欧阳询、柳公权,中年以后又追摹晋人,尤得力于王羲之、王献之。其体势纵横跌宕,笔法俊迈豪放、变化丰富,曾自谓“善书者只有一笔,我独有四面”,可见他对自己的书法极为自负。米芾传世书迹有:楷书《大行皇太后挽词》,纸本小楷,宽30.2cm,长45cm,计122字;《苕溪诗帖》,书于北宋元祐三年(1088),纸本墨迹,宽30.3cm,长189.5cm,行书35行,计294字;《蜀素帖》,书于元祐三年(1088),蜀素本墨迹,宽27.8cm,长270.8cm,行书71行,计657字;《虹县诗帖》,纸本墨迹,宽32cm,长488cm,行书37行,计91字;《多景楼诗帖》,纸本墨迹,行书41行,计96字。