西厢记

全称《崔莺莺待月西厢记》。戏曲剧本。元王实甫撰。五本二十一折。实甫名德信,大都(今北京)人。著名元曲家,著有十三种杂剧,仅存《破窑记》等三种和《芙蓉亭》、《贩茶船》各残存一折。此剧写书生张君瑞进京应试,途经普救寺,偶与崔相国女儿莺莺相遇,一见钟情,由于老夫人反对,中途拆散,侍女红娘竭力相助,终成眷属。故事最先出自唐元稹的传奇《莺莺传》,后经金董解元改编为《西厢记诸宫调》,实甫据后者改编。富有浓厚的反抗封建礼教、追求婚姻自由思想,首次提出愿天下有情人均成眷属的主张,因而遭到后世王朝的封禁。作者成功地塑造了男女主人公张生和崔莺莺这对封建社会中典型的才子佳人形象,特别是红娘这一人物,颇受人们喜爱。语言优美,诗意浓郁,主题有积极意义,成为我国古典戏曲中的杰作。金圣叹评之为第六才子书,列于庄周、屈原、司马迁、杜甫、施耐庵之后。此剧注释版本甚多,明清以来不下四十种,其中通行本有明弘治十一年(1498)北京岳氏刻本,崇祯间汇岁锦堂刻三名家合评本,毛晋汲古阁刻《六十种曲》本。著名评注家有汤显祖、徐渭、李贽、金圣叹、陈眉公等。一九五四年作家出版社出版的吴晓铃校注本、一九五七年古典文学出版社出版的王季思校注本和潘兆明《王实甫和西厢记》(1980年中华书局)等书可供参考。先后译成英、法、日等文本,在海外流传甚广。徐朔方《论<西厢记>》(《光明日报》1954、5、10)、伍悦《王实甫和他的<西厢记>》(《戏剧创作》1980、 2)可供参考。

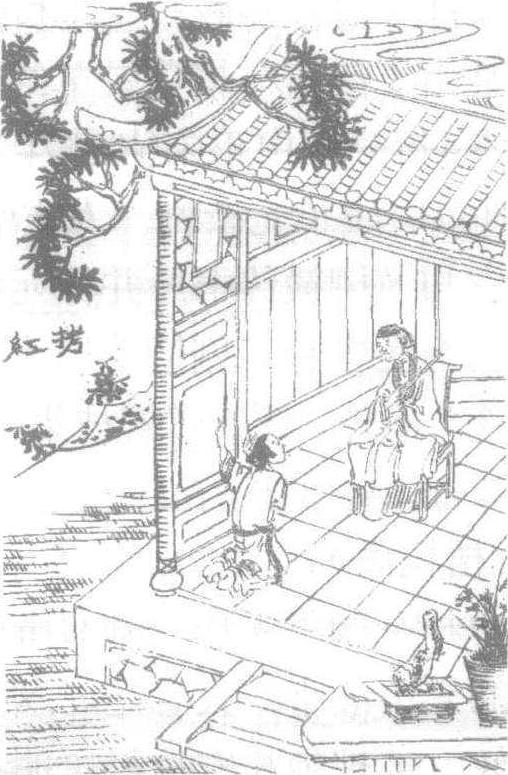

060 西厢记

元杂剧。王实甫作。全名《崔莺莺待月西厢记》。五本共二十折加一楔子(或分为二十一折)。最早源于唐元稹《莺莺传》(或叫《会真记》),宋赵德麟有《蝶恋花鼓子词》,秦观、毛滂的《调笑转踏词》,都写过这个故事。宋、金时期北方有董解元的 《西厢记诸宫调》 (又称《弦索西厢》或 《西厢弹词》), 南戏出现《张珙西厢记》,及金院本《红娘子》等。这些作品,尤其是“董西厢”的出现,在主题、情节、人物等方面,为王实甫的创作准备了条件。《西厢记》写的是书生张君瑞与相国之女崔莺莺的恋爱故事,剧中有“愿普天下有情人都成了眷属”的美好祝愿,告诉人们,只有向封建势力、封建伦理作坚决的斗争,这一愿望才能实现。这正是其思想意义的所在。《西厢记》也以它巨大的艺术成就,震撼着历代的读者和观众。并在形式上突破了元杂剧四折一楔子、全本由一人演唱的定势。因此,它在戏剧史上有重要地位。

《西厢记》xixiangji

元杂剧剧本。全名《崔莺莺待月西厢记》,王实甫作。

这部作品写书生张君瑞与相国小姐崔莺莺一见钟情,在侍女红娘的帮助下,冲破封建礼教的约束,克服了重重困难,终成眷属。剧本热情歌颂了主人公对爱情的大胆追求,抨击了封建礼教对青年自由婚姻的摧残,提出了“愿普天下有情的都成眷属”的主题。

张生和崔莺莺的故事源出唐代元稹的传奇小说《莺莺传》(一名《会真记》),北宋以后,这个故事广为流传,北宋赵今畴改写为《商调蝶恋花》鼓子词,金代董解元改编为《西厢记诸宫调》。王实甫的《西厢记》就是在此基础上再创作的。《董西厢》对王实甫的创作影响很大,为杂剧《西厢记》奠定了反封建礼教的主题。与《董西厢》相比,杂剧《西厢记》的情节更加集中,更合情合理,反封建礼教的主题也更鲜明突出。

《西厢记》的艺术成就很高。作者善于根据人物的性格特征,展开戏剧冲突,在尖锐的戏剧冲突中塑造人物形象。《西厢记》的戏剧情节曲折生动,引人入胜,它的曲白融民间生动活泼的口语和古代诗词里的优美词句、意境为一体,既生动自然又典雅华美,具有浓郁的诗意。作者还十分善于描摹景物,烘托气氛,以衬托人物的心情,形成了独特的优美风格。《西厢记》在杂剧的体制上多有创新,突破了元杂剧一本四折的惯例,而且部分地打破了一折由一人主唱的限制,是我国较早的一部以多本杂剧连演一个故事的剧本。

《西厢记》是元代杂剧创作中最优秀的作品之一,在元代和元明之际很为人所推重,曾被称为杂剧之冠。

《西厢记》现存明、清刻本很多,其中以明弘治戊午本为最早。今人王季思有《西厢记校注》。

西厢记

全名《崔莺莺待月西厢记》杂剧剧本。元王实甫作。写书生张珙在蒲东普救寺遇见崔相国之女莺莺,两人发生爱情,通过侍女红娘的帮助,终于冲破封建礼教约束而结合。故事最早见于唐元稹所作传奇小说《莺莺传》,北宋赵令畸改编为《商调蝶恋花》鼓子词,经董解元编《西厢记诸宫调》而渐完整,王实甫在此基础上编写成杂剧剧本。他打破了元杂剧每剧四折的体例,大部分刊本分五本二十折或二十一折。也有分出的,每折不限一人主唱,充分表达反对封建礼教的主题思想,情节也有所丰富,把张、崔追求爱情的复杂过程描写得细致入微。几个主要人物,如大胆热情的莺莺、诚挚潇洒的张珙、聪明活泼的红娘和古板顽固的老夫人,都塑造得十分成功,具有高度典型意义。文词也优美生动,情景交融,在戏曲文学上影响极大。历代评注校刊本极多,元刊本未见。清代最流行的是金圣叹批注的《第六才子书》。《西厢记》在明清两代有较多传奇、杂剧的改编本和续编本,以李日华《南西厢记》和陆采《南西厢记》流传较广。

《西厢记》

作者王实甫,是元代杂剧中的优秀作品,也是我国古典戏剧中成就最高、影响最深、流传最广的作品之一。《西厢记》是记叙张君瑞和崔莺莺的爱情故事。崔相国死后,他的妻子崔氏、女儿莺莺扶柩回籍安葬,羁留河中府普救寺内。书生张君瑞上朝应举,路过普救寺,见莺莺貌美,遂向寺主租得僧房半间,伺机与莺莺相互留情。武将孙飞虎听说莺莺美丽,带领五千人马来抢劫,全寺惊恐。崔夫人无奈何,传令倘有能退贼兵者,不论何人,把莺莺配他为妻。张生写信给知交白马将军杜确,解了普救寺之围。不料崔夫人变卦,设筵席让莺莺向张生敬酒,以兄妹相称。莺莺不肯,掷杯以示反抗。张生也因而生病。莺莺让婢女红娘去探病,张生以书简相托;莺莺回信,以“明月三五夜”诗相约;张生夜间前来应约,莺莺却责怪张生无礼。张生病况从此愈重,卧床不起。红娘带莺莺同去探病,莺莺即与张生结了百年之好。日久之后,崔夫人得知,拷问红娘。红娘只得将真实情况全盘讲出,并数责夫人言而无信的过错。崔夫人理屈辞穷,只好应允他们成为夫妻。但又提出新的条件,即张生必须应举考中状元,否则不成。张生因此被迫上京应试,状元及第。然而这时莺莺的表兄郑恒却在崔夫人面前破坏他们之间的婚姻,并造谣说张生已被卫书召为女婿。直到张生回来,才把事情弄清。郑恒羞惭触树而死,张生始与莺莺结为美满夫妻。《西厢记》描写了张生和莺莺爱情的产生、发展、遭到破坏以及他们如何为爱情而斗争,并终于获得胜利的过程。作者在剧本中描写的冲突,实质上是维护封建礼教、封建婚姻制度的封建势力和要求自由表达爱情、自由结合的青年一代的冲突。剧本中对封建势力的代表崔夫人作了有力的揭露;热情歌颂了青年一代对封建势力所作的斗争。张生和莺莺的爱情是一见钟情的。在封建社会,由于礼教壁垒森严,青年男女苦于没有机会接近,很自然地会产生这种爱情。从佛殿相逢到墙角联吟之后,张生和莺莺就真诚地相爱了,他们互相愉悦的是彼此的容貌,互相倾慕的是彼此的才华。这是一种出自内心的自然吸引,没有考虑到门第和财产。这是当事人自由的选择,而不管家长专横的强制,显然这是和封建礼教的要求相违背的。封建婚姻制度的特点就是不承认青年人有决定自己终身大事的权利,而要由家长来包办,形式上必须经过“父母之命、媒妁之言”,骨子里是讲究门第的高低、计较财产的多寡,完全不管男女双方有没有真正的爱情。张生是一个“白衣秀士”,虽说先人作过礼部尚书,但身后萧条,“止留下四海一空囊。”莺莺是相国的小姐,老相公在日,“食前方丈,从者数百”,有赫赫的声势。他们的家庭状况和社会地位都有所差异,而且莺莺曾经由相国许配给郑尚书的长子郑恒为妻,因此他们两人出于两相情愿的爱情必然和封建礼教、封建婚姻制度发生剧烈的矛盾。孙飞虎兵围普救寺,推动了这个事件往好的方向发展。张生和莺莺在患难之中更加巩固了爱情。他们通过了曲折的道路,以他们自己所能采用的方式进行了斗争,并取得了胜利,“有情人终成眷属”。《西厢记》就是描写张生和莺莺的爱情从萌生到成功的曲折过程,并且热情歌颂了青年男女对爱情忠贞不渝的精神。从这种意义上说,《西厢记》堪称中国古典戏剧中的千古绝唱。红娘是剧中另一主要人物。她是崔家的婢女,有着一种受压迫受奴役者的是非标准和从这种是非标准出发的正义感。她性格爽朗、乐观、聪明而勇敢,并熟悉这封建家庭内各个人物的性格和弱点,因此不论和莺莺的冲突,或和老夫人、郑恒的斗争,都显得特别机警和老练。她是帮助崔、张克服自身弱点和对老夫人的斗争取得胜利的关键人物,是作品里对封建礼教最具有冲击力量的光辉形象。《拷红》一折实际上成了红娘对老夫人的审问和指责,集中地体现了正义对虚伪、爱情对礼教的胜利。《西厢记》的生命历久不衰,一直为人民大众所喜爱。

《西厢记》Xixiangji

元代杰出的戏剧家王实甫的代表作。《西厢记》的情节来源于唐元稹的小说《莺莺传》。(又名《会真记》)写的是唐贞元年间寄居蒲州普救寺的少女莺莺与书生张生热恋、遭弃的悲剧故事。作者视莺莺为“妖孽”,而把张生对莺莺的始乱终弃看做是“善补过者”。北宋时,赵德麟的《蝶恋花鼓子词》、秦观和毛滂的〔调笑转踏词〕,都是以崔张故事为题材。宋金时,北方出现董解元《西厢记诸宫调》(一般称为《董西厢》),提出了“才子合配佳人”的主题思想,在故事情节,人物性格方面,越出了《莺莺传》的窠臼,为王实甫《西厢记》的创作提供了新的基础。王实甫《西厢记》的重要突破在于树立了“愿天下有情的都成了眷属”的恋爱婚姻观。无疑,这是对封建礼教的极大震撼。相府小姐崔莺莺与书生张珙在普救寺一见倾心,彼此情意缠绵;老夫人借口爱女已许配他人,背信弃义;婢女红娘积极玉成,传书递谏。经过种种波折,崔张二人终于结成美满姻缘。剧中人物个性鲜明,人物心理的把握极为准确。莺莺含蓄深沉,张生钟情热切,红娘聪明直爽,老夫人冷酷虚伪,由于各自身分、教养、处境、性情各异,封建家长同追求爱情自由的年轻一代之间,恋人之间,小姐和婢女之间,构成了种种戏剧冲突,使此剧收到良好的喜剧效果。《西厢记》是一部抒情诗剧,全剧21套曲子,带有不同的感情色彩。张生的唱词热烈而明朗,莺莺的唱词表现出大家闺秀的聪慧优雅,红娘的唱词泼辣爽直,她的嗔容笑貌处处可见。在描摹情境、酝酿气氛方面,王实甫是元人杂剧作家中的高手,像“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞”,“风闲帘动,透纱窗麝兰香散”等曲,往往在剧情展开时,就把读者的心情引入作品的典型环境中,和剧中人物分享那一份月色与花香、风声与雁影。王实甫熟练地化用前人名句,如“落红成阵,风飘万点正愁人”,“系春心情短柳丝长,隔花阴人远天涯近”。后人以其极富才情的曲词,将他推为元杂剧文采派的代表作家。

《西厢记》

元杂剧作品,全名《崔莺莺待月西厢记》5本21折,王实甫代表作。崔莺莺张生故事最早见于唐元稹传奇小说《莺莺传》(又称 《会真记》)。写张生游普救寺偶遇崔莺莺,两人相爱私订终身。后张生入京赶考,抛弃莺莺。元稹称张生始乱终弃的行为为“善补过”,加以肯定,但崔莺莺的悲剧形象和命运赢得了人们的同情。宋赵今时作《商调·蝶恋花》鼓子词12首,南宋《绿窗新话》中录小说《张公子遇崔莺莺》等都对张生的无情无义有所不满,给予莺莺更多同情,金董解元《西厢记诸宫调》从主题思想、人物性格到情节结构诸多方面有了根本性的再创造,不仅结局变为崔张出走最终团圆,而且为崔张故事赋予了反对封建礼教的主题。王实甫以董解元《西厢记诸宫调》为直接蓝本进行加工创造,明确提出“愿天下有情的都成了眷属”的思想观点,结构更紧凑,戏剧冲突更集中,反封建礼教和封建婚姻制度的主题也更鲜明突出。剧写相国小姐崔莺莺与书生张生偶遇普救寺,一见钟情,恰孙飞虎兵围普救寺,崔母以退兵许婚,张生挺而解围后,崔母赖婚。在红娘帮助下,崔张私定终身,崔母迫张生入京赶考,与莺莺原有婚约的郑恒欲乘虚而入。张生状元及第,及时返回,有情人终成眷属。作者以轻松风趣的喜剧手法处理戏剧冲突,刻画人物心理细腻周到,张生的诚挚、憨厚、痴情、潇洒,莺莺的深沉、机警、一往情深,红娘的活泼、热情、有勇有谋,无一不生动、鲜明,令人难忘。此剧在杂剧的体制上有所革新和创造,突破了1本4折的惯例和每折只限 一种角色主唱等界限,开创多本连演的形式。语言高度个性化,曲词自然优美典丽,作者结合剧情,融化前人作品中为人传诵的诗词,创造出情景交融的抒情意境,是元杂剧文米派的代表,在戏剧史、文学史上皆有极大影响,在明代已家喻户晓。徐渭、李贽、汤显祖等都对该剧评价极高。李贽称它是 “化工” 之作,清初金圣叹认为《西厢记》可与 《离骚》、《史记》等并传不朽。昆曲、京剧、越剧等许多剧种都有改编,至今仍活跃在舞台上,受到观众的喜爱。

《西厢记》现存明清刊本不下100种。以明弘治(1498)刊本最早,明清刊本中王骥德《新校注古本西厢记》,毛晋校 《西厢记定本》、陈继儒 《批评音释西厢记》、金圣叹批改本《第六才子书》等皆流传很广。现在通行的有王季思校注本和吴晓铃注本《西厢记》。另外,《西厢记》还有拉丁文、英文、法文、德文、意大利文、俄文及日文等译本。

西厢记

全名《崔莺莺待月西厢记》。杂剧剧本。元王实甫作。写书生张珙在普救寺遇见相国之女崔莺莺,两人产生爱情,通过婢女红娘帮助,冲破封建礼教约束结合的故事,表达了人们追求爱情婚姻的理想和愿望。文词优美,在戏曲文学上影响很大。曾被改编成各种剧本而广泛上演,并被译成多种外国文字。

西厢记

中国元代杂剧剧本。全名《崔莺莺待月西厢记》。王实甫著,共5本21折(有说第5本为关汉卿作)。有人民文学出版社1958年版吴晓铃校注本及上海古籍出版社王季思新版校注本。它取材于元稹的《莺莺传》(又称《会真记》)和董解元的《西厢记诸宫调》。在此基础上又吸收了宋、金时期有关崔、张故事的说唱文学和艺术成就,加工、创造而成。此剧描写青年张生与崔莺莺冲破封建礼教束缚终结眷属的故事。充分表达了反封建礼教的主题思想,否定封建社会传统的以门第财产取人、体现家长意志的联姻方式,歌颂以才与貌的自然吸引为基础自由恋爱的真挚爱情,提出爱情高于功名的思想,表现了“愿普天下有情的都成了眷属”的主题。典型人物塑造细腻入微,文词优美生动,在戏曲文学上影响极为深远。《西厢记》现传明清刻本不下百种,其中以新中国成立后发现的弘治十一年(1498)刻本为最早。清初金圣叹评点本(世传《第六才子书》)流传较广。明清以来,戏曲、曲艺对《西厢记》的改编演出甚多。新中国成立后,各剧种均有改编本上演。

西厢记

昆剧状元戏。又名《莺莺饯别》、《崔莺莺》、《打红娘》。明代李日华、崔时佩据王实甫《西厢记》改编为传奇《南西厢》。情节依旧,仅易北曲为南词。程端也据王、李本改编为《西厢记》。明代天启、崇祯年间,全本《西厢记》已经出现。唐代,张生进京赶考,路过河中府,想顺便去探望一下小时候的同学,当时已是统兵十万、镇守蒲关的白马将军杜确。听说武则天的香院普救寺是当地的名刹,遂乘兴一游。就在他刚“参了菩萨”以后,眼前突然出现了一位貌若天仙的少女,在一个丫鬟的伴随下匆匆而去。张生被她那娇好的容貌吸引住了,心中油然而生一种爱恋,就有意向陪他游寺的住持法聪打听她的身世,法聪告诉他这位少女是已故崔相国的小姐,名叫莺莺。她与母亲郑氏夫人护送相国的灵柩回老家博陵安葬。不巧遇见了兵乱,只得暂住在这座亡父捐造的寺庙的西厢。那个丫环名叫红娘。张生闻听此言,喜不自胜,就向法聪说借一个“远着南轩,离着东墙,靠着西厢”的房舍住下,以便日夜苦读,准备应考。明月之夜,莺莺在花园中焚香,为自己的终身大事祝祷。原来她母亲已将她许配给了自己的侄儿郑恒。这郑恒乃是尚书之子,却不学无术,莺莺十分不满意这桩婚事,无奈自己生就了一生由人的女儿身,也只能对天长叹。张生隔墙闻声,也为之伤情,就高吟道:“月色溶溶夜,花阴寂寂春,如何临皓魄,不见月中人?”红娘闻听,告诉莺莺,这就是那个打听她的书生。莺莺深为张生的才情所打动,便依韵和道:“兰闺久寂寞,无事度芳春;料得行吟者,应怜长叹人。”这一吟一和在两人的心灵上都留下了深深的印痕。未久,贼将孙飞虎听说莺莺美貌,兵围普救寺,要强索莺莺做押寨夫人。莺莺为了保住全寺人的安全,准备舍身嫁贼。可老夫人怕辱没了相国家声,坚决不允。最后老夫人同意采纳莺莺的意见,向全寺僧俗宣布:“但有退得贼兵的,就将小姐与他为妻。”张生此刻也想起了自己的好友——白马将军杜确,就立即与老方丈商议,由他给杜确修书一封,请人送至蒲关,求白马将军速速发兵解围。老方丈就将武僧慧明唤来,慧明得知此事,接过书信,凭着自己的一身武艺,终于冲出了重围。杜确得报,立刻发兵,击退了孙飞虎的贼众,解救了莺莺一家和全寺僧俗。因为军务繁忙,杜确又急急返回了蒲关。贼兵一退,老夫人就安排下酒宴,让红娘去请张生。张生欣喜若狂,莺莺满心欢喜,可哪里知道老夫人早已将主意改变,一见张生到来,就叫莺莺:“近前拜了你哥哥!”莺莺闻听此言,芳心欲碎。张生闻听此言更是怒气难平,愤然起身而去。这一下可气坏了好心的红娘。她在送张生的时候对张生说,小姐喜欢琴音,今晚月上东山,小姐要到园中焚香,可以用琴音打动其心。待到玉兔东升,万籁俱静之时,莺莺来到园中,突然听到《凤求凰》的琴曲。莺莺心知曲意,深为感动,不觉泪下,就让红娘传话给张生,约他一定要相随一生。张生闻言,无限感慨,对莺莺更加思慕,渐染病卧床。莺莺知道了,急忙又写一简,假称是药方,央求红娘送去。张生细看书简,知莺莺已真心以身相许。晚间,莺莺终于走进了张生的书房。几天过后,老夫人发觉不妙。忙唤来红娘,拿着家法逼问再三。红娘才迫不得已,说出了实情。老夫人闻得内情,气得头晕眼花,把一腔怒气都发泄到红娘的身上。红娘说道:“目下老夫人若不成全,一来辱没相国家谱。二来张生久后得官、惊动官司,还要落个治家不严之罪。”老夫人听罢,哑口无言,只得唤来张生与崔莺莺,允下了这门亲事;又以崔家三代不招白衣之婿为由,叫张生入京赴试,得中后再来迎亲,否则休再相见。不久,张生得中状元,回来迎娶,白马将军杜确赍旨前来为二人完婚,这一对有情人终成眷属。京剧、越剧、蒲剧、川剧、淮剧、赣剧、滇剧、豫剧、评剧、河北梆子有此剧。

《西厢记》

杂剧剧本。全名《崔莺莺待月西厢记》。是元朝王实甫的代表作,是中国古典文学中优秀的戏曲作品之一。写书生张珙在蒲东普救寺遇见崔相国之女莺莺,两人相爱,通过侍女红娘的帮助,终于冲破封建礼教的束缚而结为夫妇。王实甫突破了元杂剧每剧四折的体例,全剧共分五本二十一折。情节曲折细致,歌颂了青年男女争取婚姻自由,追求爱情和幸福、反对封建礼教、反对禁欲主义的斗争精神。《西厢记》的语言艺术十分高超,文字秀美,词句雅致,无论叙事或者抒情,都富于典型性和形象性。另外,在语言的运用上,还能切合人物的不同身份,表现了语言的性格化。《西厢记》以其杰出的成就,在当时就已经“天下夺魁”了,以后流传得更为广泛。直到现在,《西厢记》象其它许多优秀剧目一样,还活跃在舞台上,在戏曲文学史上影响极大。

《西厢记》

杂剧剧本。全名 《崔莺莺待月西厢记》。元王实甫作。有人认为是关汉卿作,或王作关续。5本21折。写书生张珙在蒲东普救寺遇见崔相国之女莺莺,两人发生爱情。驻军孙飞虎叛乱,兵围普救寺欲强娶莺莺。危急之中,崔母许诺能退兵者以莺莺婚之。张珙遣书白马将军杜确,杜引兵解围后,崔母又悔婚约,让张珙与莺莺以兄妹相称。在侍女红娘的帮助下,这对有情人终成眷属。故事来源于唐代元稹的传奇小说 《莺莺传》,北宋赵令畤改编为 《商调蝶恋花》 鼓子词,宋杂剧、金院本、南戏都有这一故事名目,可见崔、张故事的影响。金代董解元集其大成,将崔张故事改编为洋洋5万言的讲唱文学 《西厢记诸宫调》 (简称 《董西厢》),赋予崔张故事思想艺术以新的生命,为王实甫写作杂剧 《西厢记》 奠定了基础。杂剧 《西厢记》 以同情封建叛逆者的态度,写崔、张的爱情多次遭到老夫人的阻挠和破坏,从而揭露了封建礼教和婚姻制度对青年自由幸福的摧残,并通过他们的美满结合,歌颂了青年男女对爱情的要求以及他们的斗争和胜利,表达了 “愿普天下有情的都成了眷属” 的美好愿望。人物性格十分鲜明,聪明热情的莺莺,赤诚潇洒的张生,大胆活泼的红娘和古板顽固的老夫人,都成为中国古典戏曲中成功的人物形象,具有高度典型意义。《西厢记》 有成功的戏剧冲突,并特别注意人物心理刻画,曲词优美生动,情景交融,是一部抒情诗剧,在文学史上占有重要地位。王世贞 《艺苑卮言》 评价说: “北曲故当以西厢压卷。”《西厢记》 对后世文学创作产生了积极的影响,如 《牡丹亭》、《红楼梦》 等杰出作品都继承、发扬了它的思想艺术。明清两代有较多传奇、杂剧的改编本和续编本,以李日华 《南西厢记》 和陆采 《南西厢记》 流传较广。

《西厢记》

杂剧名。元王实甫作,故亦称《王西厢》。该剧以唐代传奇《莺莺传》为依据,以金人董解元《西厢记诸宫调》为底本提炼加工而成。但《王西厢》与《董西厢》具有很大的不同。在文学样式上,前者为戏曲杂剧;后者为说唱文学; 在表现方法上,前者为代言体,后者为叙述体;在艺术成就上,前者情节更为紧凑,人物性格益趋丰满,后者情节稍嫌疏散,人物性格尚欠完整。因此,《王西厢》是对《董西厢》进行了一番扬长避短的再创造。该剧热情歌颂了崔莺莺与张生为追求爱情幸福所展开的斗争,在错综复杂的矛盾纠葛中,塑造了几位具有鲜明性格特征的人物形象,如聪明机敏而又具正义感的红娘、深沉娴静而又富叛逆性格的崔莺莺、热烈大胆而又不免软弱的张生等。它善于通过细腻曲折的心理变化表现人物性格的发展;善于利用情景交融的手法烘托情节的气氛,衬托人物的内心活动:善于化用诗词中富于音乐美、图画美的语句和汲取生动有趣的民间口语,形成文采灿然而又自然流畅的语言风格; 在结构上突破了一本四折、一人主唱始终的体制,具有独创性。它是古典戏剧的现实主义杰作,虽被封建卫道者诋毁为“诲淫”之书,但问世以来却一直受到广大群众的欢迎,与关汉卿《拜月亭》、白朴《墙头马上》、郑光祖《倩女离魂》一起被誉为元代四大爱情剧。当时及后世的很多爱情戏剧或小说都蒙受了它的影响。

《西厢记》

杂剧剧本。全名《崔莺莺待月西厢记》。元王实甫作。有人认为是关汉卿作,或王作关续。5本21折。写书生张珙在蒲东普救寺遇见崔相国之女莺莺,两人发生爱情。驻军孙飞虎叛乱,兵围普救寺欲强娶莺莺。危急之中,崔母许诺能退兵者以莺莺婚之。张珙遣书白马将军杜确,杜引兵解围后,崔母又悔婚约,让张珙与莺莺以兄妹相称。在侍女红娘的帮助下,这对有情人终成眷属。故事来源于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》,北宋赵令峙改编为《商调蝶恋花》鼓子词,宋杂剧、金院本、南戏都有这一故事名目,可见崔、张故事的影响。金代董解元集其大成,将崔张故事改编为洋洋5万言的讲唱文学《西厢记诸宫调》(简称《董西厢》),赋予崔张故事思想艺术以新的生命,为王实甫写作杂剧《西厢记》奠定了基础。杂剧《西厢记》以同情封建叛逆者的态度,写崔、张的爱情多次遭到老夫人的阻挠和破坏,从而揭露了封建礼教和婚姻制度对青年自由幸福的摧残,并通过他们的美满结合,歌颂了青年男女对爱情的要求以及他们的斗争和胜利,表达了“愿普天下有情的都成了眷属”的美好愿望。人物性格十分鲜明,聪明热情的莺莺,赤诚潇洒的张生,大胆活泼的红娘和古板顽固的老夫人,都成为中国古典戏曲中成功的人物形象,具有高度典型意义。《西厢记》有成功的戏剧冲突,并特别注意人物心理刻画,曲词优美生动,情景交融,是一部抒情诗剧,在文学史上占有重要地位。王世贞《艺苑卮言》评价说: “北曲故当以西厢压卷。”《西厢记》对后世文学创作产生了积极的影响,如《牡丹亭》、《红楼梦》等杰出作品都继承、发扬了它的思想艺术。明清两代有较多传奇、杂剧的改编本和续编本,以李日华《南西厢记》和陆采《南西厢记》流传较广。

《西厢记》

杂剧剧本。全名《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折。王实甫的代表作,也是元代杂剧最优秀的作品之一。后金人董解元改编为《西厢记诸宫调》。写唐贞观年间(约800),书生张珙游于蒲州,寄居普救寺,与崔相国之女莺莺恋爱,经红娘帮助而结合。故事出自唐代元稹的小说《莺莺传》。最杰出的创造是,把奴婢红娘塑造成为一个见义勇为、不畏强暴的典型形象。创作上打破了元杂剧每剧4折的体例,语言抒情优美,情景交融,以民间语言为主体,自然而适量地化用了不少唐诗、宋词及经书史籍的语言,堪称古代剧诗的一个范本。