长城

唐于渍的五言古诗: “秦皇岂无德, 蒙氏非不武。岂将版筑功,万里遮胡虏。团沙世所难,作垒明知苦。死者倍堪伤,僵尸犹抱杵。十年居上郡,四海谁为主。纵使骨为尘,冤名不入土”。秦皇,即秦始皇。蒙氏,指秦将蒙恬,后为秦二世赐死。不武,不能打仗。秦始皇统一六国以后,曾派蒙恬率兵30万修筑长城,西起临洮,北傍阴山,东至辽东,花费了大量的人力物力。上郡,郡名,领肤施等23县,地在今陕西延安、榆林一带。蒙恬居上郡13年,此举约数。诗中一方面批评秦始皇修长城苦害百姓,另一方面称颂蒙恬,为他鸣冤。

长城

唐胡曾的七言绝句,系作者咏史诗之一。原诗是: “祖舜宗尧自太平,秦皇何事苦苍生。不知祸起萧墙内,虚筑防胡万里城。”诗写秦始皇虽筑长城,但不效法尧舜,以德治天下,仍不免亡国。秦之长城,西起临洮,东至辽东,号称万里。秦始皇筑长城劳民伤财,原想防御北方的少数民族入侵,以保江山万代,不意却被农民起义所推翻。萧墙,照壁,引申为内部; 祸起萧墙,此处指秦朝的统治被长城之内的人推翻。

长城

唐汪遵的七言绝句: “秦筑长城比铁牢,蕃戎不敢过临洮。虽然万里连云际,争及尧阶三尺高。”蕃戎,泛指当时西北少数民族; 临洮,秦县名,故址在今甘肃岷县。云际,即云端;争及,即怎及。尧阶三尺高,《墨子》载: “尧堂高三尺,土阶三等。” 阶高,意即德之高。秦长城西起临洮,东至辽东。此诗表面写秦之长城,但实际上是在对比中否定秦始皇的残暴统治,肯定尧的以仁德治天下。

长城

元周权的七言古诗。诗曰: “长城峨峨起洮水,盘踞蜿蜒九千里。朔云浩浩天茫茫,悲笳落日腥风起。犹传鬼神风雨夕,知是当时苦苛役。征人白骨掩寒沙,化作年年春草碧。祖龙为谋真过计,自成限域非天意。力穷城杵怨声沉,祸起萧墙险难恃。岂知一朝貔虎来关东,咸阳宫殿三月红。”*洮水,在今甘肃西南。秦长城起于洮水边的临洮(今甘肃岷县),故曰起洮水。祖龙,指秦始皇。祸起萧墙,祸乱发生在家里,喻祸自内生。貔(bi)虎,皆为猛兽,用以喻勇士。“岂知”二句写秦灭亡的情景: 籍项入关,屠咸阳,杀子婴,烧秦宫室,火三月不灭。筑长城并未能保住秦朝的天下,这就是此诗的主旨。

139 长城

中国古代一项极为重要的军事工程。长度达万余里,故称长城,或万里长城。春秋时楚国最早修筑长城,位于今河南方城县至邓县。战国时代,秦、魏、齐、燕、赵等国均建造长城,以防御北方诸侯国和游牧民族的滋扰。秦始皇统一中国后,(前221—前207)又以秦、燕、赵三国的北方长城为基础修缮续建,形成了西起临洮,东至辽东的万里长城。以后,经北魏、北周、北齐、隋、宋、元各代多次修缮和不断增筑,直到明代(1368—1644)才告完成。它东起河北的山海关,横跨山西、内蒙、陕西、宁夏,西至甘肃嘉峪关。现存长城,主要是明代保留下来的遗迹。目前以山海关、八达岭和嘉峪关三处的长城区段保存最好和最具代表性。长城墙身大部由大型城砖和条石砌筑,内填泥土和石块。还修有关隘、烽火台、城台等建筑物。长城的建造,工程浩大,规模宏伟,反映了我国古代工程技术的伟大成就,不愧为世界最伟大的建筑工程奇迹之一。

长城

中国古代军事防御工程。始建于春秋时代(公元前7世纪),迄于明代。历时两千多年。东起山海关,西至嘉峪关,沿山巅而置,垛楼、峰火台、城墙蜿蜒曲折,全长数万里。如将历代所修长城相加,约有五万多公里。如将明代所修长城使用的砖石、土方,筑成一道厚1米,高5米的大墙,能绕地球一周有余。中国春秋时期,最早修筑边界城墙的是楚国,长达数百公里,时为公元前7世纪中叶。此后,齐、魏、韩、赵、燕、秦等国也纷纷在各自的领地修筑长城。秦始皇统一中国之后,将各国的长城连接起来,从此,这一古代最为宏伟的建筑工程——万里长城,便巍然屹立在中国北部。秦以后,历朝都对长城进行过不同规模的改建或增筑。以明朝的规模最大。

长城changcheng

是中国古代宏伟的建筑工程,也是世界著名的人工奇迹之一。原是古代为防御而建造的工程。东起渤海湾的山海关,西到甘肃省的嘉峪关,全长6 000多公里,合12000余里,又称为万里长城。据称长城是唯一能在航天飞机上看到的人类工程。长城是我国古代劳动人民修建的,体现了古代劳动人民的聪明才智和毅力,反映了古代建筑技术的伟大成就。长城是中华民族的象征。

长城Chang cheng

中国古代建筑的杰作。是砖、石、土混合建筑体,主要用于防御。全长6 700公里,一般高约6—7米,宽4—5米。最早修建于春秋战国时代。各诸侯国为相互防御,同时燕、赵、秦也为抵御北方匈奴、东胡等游牧民族入侵而修筑长城。秦统一六国后,为加强集权统治,防止外族入侵,将原来北方各国的长城连接起来,并加筑成数千公里长的长城。汉至唐宋期间由国家出资多次维修稳固。明代又进行了大规模修筑,将以往的土筑城墙部分改为砖石结构,形成现存长城的规模。东起山海关,西至嘉峪关,因地势的起伏,其高低宽窄不尽相同。隔一定距离便有城楼、城门和烽火台等。基部为条石台基,上砌砖墙和马道,墙内部填满碎石及黄土。墙顶地面铺方砖,内侧为宇墙,外侧为垛墙。垛墙上方有垛几,下有躲洞,作瞭望和射击之用。为了防御,还分别在山脊的高地、城墙转角的险要处筑堡垒或城台,高大的称空心敌台,分两层,上为平台,下为空屋,可驻兵并贮存物资;低矮的称附墙台,多建于平缓处。长城的建构与一般的城墙相似,但因其所处地势及延绵的长度,加之所动用的巨大工程量,故显得质刚势强、雄伟壮观。

长城

长城

战国时,齐、楚、魏、燕、赵、秦和中山等国为相互防御,于公元前5世纪开始分段建造。秦始皇统一中国后于公元前214年将秦、赵、燕三国北部长城予以修缮,连贯为一。故址西起临洮(今甘肃岷县),北傍阴山,东至辽东,俗称“万里长城”,至今仍有遗迹残存。明代自洪武至万历年间,先后修筑长城18次。它东起今渤海之滨的山海关,西经山西、内蒙古、陕西、宁夏至甘肃西部的嘉峪关,全长约6千余公里。居庸关一带墙高8.5米,厚6.5米,护身墙高1米。气魄雄伟,是世界历史上少有的伟大工程之一。参见“艺术”中的“长城”。

长城

公元前5世纪开始分段建造。战国时,各诸侯国为互相防御,在险要的地段修筑城墙。秦始皇统一中国后,将秦、赵、燕三国的北边长城予以修缮,连为一贯。故址西起临洮(今甘肃岷县),北傍阴山,东至辽东,东西绵延5000多公里,俗称“万里长城”。此后,不少朝代都曾修筑过长城。现存的长城是明代建筑。东起山海关,西止嘉峪关,全长约6700公里。气魄宏伟,是世界历史上的伟大工程之一。参见“工程技术”中的“长城”。

长城

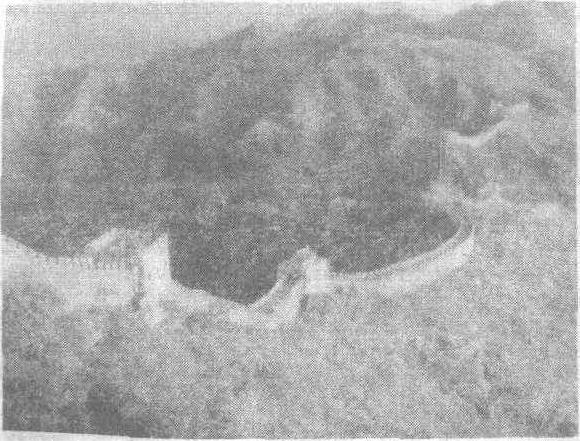

长城是中华民族的象征,它西起甘肃的嘉峪关,东到河北的山海关,绵延6000多公里。远在战国时代,万里长城就开始修建,之后历代统治者为军事防御的需要,不断进行修建。在北京郊区的八达岭、居庸关、慕田峪,都保存有完整的明代长城。北京八达岭的长城墙身高大坚固,用条石、大型方砖砌筑,城墙平均高度为7.5米,基宽6.5米,城上通道宽阔,可并行十人、五马,城墙顶上有女墙、垛口、瞭望洞、射眼等,远远看去,长城宛如游龙啸天,巨蟒窜洞,气势磅礴,充分体现了我国古代劳动人民的智慧和才能。

长城

东起河北省渤海湾的山海关,西至甘肃省的嘉峪关。它盘旋于群峰之中,奔腾于万山之巅,绵延起伏一万二千余华里,故称万里长城。从公元前七世纪春秋时代起,北方诸侯割据,他们为了防御临近诸侯的侵袭,在各自的领土上先后筑起了一段段防卫墙。到公元前三世纪,秦朝统一中国后,为了防御北方匈奴贵族的南侵。把这些防卫墙连接了起来。以后各朝相继加固修缮,到了明代 (公元1368至1644年),为了防御鞑靼、瓦刺族的侵扰,从洪武 (公元1368年) 到万历(公元1573年) 时,前后修长城达十八次,在旧有的基础上,逐渐改建成今天的长城面貌。总长约6700公里。大部分至今仍基本完好。居庸关一带城墙高8.5米,厚6.5米,顶部厚5.7米,女墙高1米。长城沿途有不少形势险要的关口,如居庸关北口的八达岭,就是其中之一。八达岭是长城的高峰,山峦巍峨挺拔,势逼苍穹,意欲凌空而去。长城工程浩大,雄伟壮观,中外闻名。是中华民族的象往。它充分体现了中国古代劳动人民的聪明和智慧,也表现了中国古代建筑工程技术的高度成就。