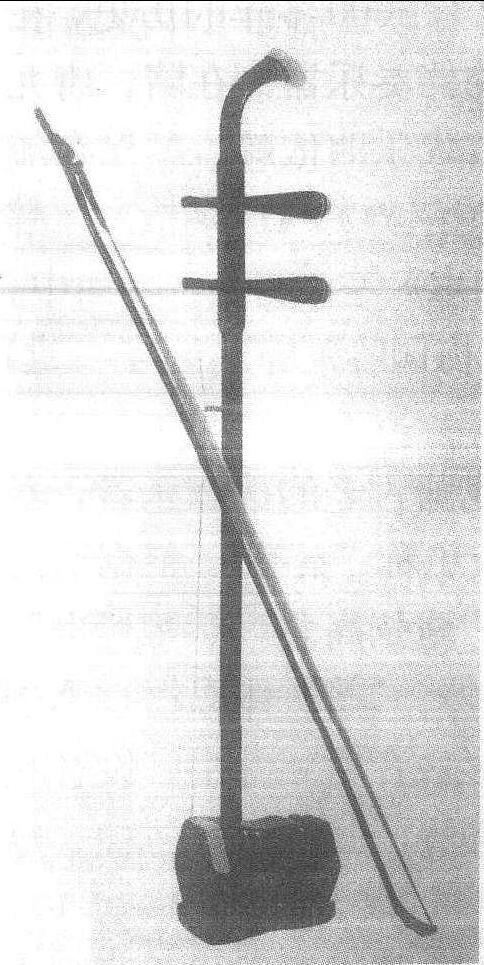

二胡Erhu

中国拉弦乐器,原名南胡,或称胡琴。用木材制作琴筒,琴筒的形状以六角形的居多,也有圆筒形、八角筒形或扁圆形及扁六角形的,琴筒的前端蒙蛇皮,另一端装雕花音窗;琴杆插立在靠近琴筒前端约1/4处,琴杆的上端安装上、下二个弦轴(也称弦轸),上弦轴装内弦,下弦轴装外弦,新式二胡的弦轴是可以进行微调的机械轴,使调音更为方便;琴筒下装有琴托,琴托上装有固定琴弦的支撑装置;旧式二胡的琴弦用的是丝弦,新式二胡已改用钢弦或尼龙弦,使音色更为明亮而坚实;弦的上端绕在弦轴上,下端拴在装在琴托上的固定弦的装置上,琴弦通过琴马架在琴筒上;琴马用木或竹制,它的作用是将弦的振动传递到琴筒而产生共鸣,琴马的质地和架设位置和音色的好坏密切相关,故不要随便的用铅笔头、粉笔头或纸卷等代替琴马;在琴杆上设有“千斤”,所谓“千斤是将一截丝弦绕在琴杆上并将琴弦松松地缚在一起,千斤的位置在上弦轴到琴筒之间距离的约1/3处,千斤可以上下推动,它的作用是调节弦的有效长度,使琴弦的有效长度限定在千斤与琴马之间,调节千斤的高低即可调节音高,对临时变调甚为方便,在70年代,推出了双“千斤”二胡,这种二胡除一个固定千斤外,还在固定千斤的下面装设了一个活动千斤,这种改革方案使二胡的音域向下扩展了四至五度,但这种改革的二胡目前尚未普遍的使用。琴弓用细竹杆绷马尾毛制成。

二胡原来是流行于江南一带,主要作为丝竹乐合奏及戏曲伴奏的乐器,二十世纪二十年代,经二胡演奏家刘天华先生在乐器结构及演奏技巧上加以改进,编写了47首二胡练习曲和10首二胡独奏曲,在刘天华的二胡艺术中,除了继承并发挥了传统的二胡技巧外,还借鉴了小提琴的演奏技巧和外来的作曲技法,极大的丰富了二胡的表现力,使二胡成为能与小提琴相媲美的独奏乐器。另一位对二胡有较大影响的是无锡的民间艺人华彦钧(阿炳),他在传统二胡技巧的基础上,充分发挥了二胡的抒情特性,时而委婉倾诉,时而高亢激烈,对比鲜明。中华人民共和国成立后,无论在二胡的制作、演奏技巧及二胡曲的创作等各方面都有极大的丰富和提高,二胡已在全国范围普及,并且通过一批中、青年演奏家的出国演奏,开始受到国际音乐界的重视。

二胡二条弦分别定为d1、a1二音,但根据乐曲的演奏需要,也可改变定音,如现习惯在演奏华彦钧所创作的二胡曲时改用特制的丝弦二胡,将空弦定为g、d1音。二胡的音域可达三个八度,其中最富于表现力的音区为d1—d3。二胡性能灵活,能演奏各种不同情绪的乐曲,尤善于演奏歌唱性的旋律。二胡没有指板,因而二胡的左手演奏技巧的变化比小提琴更为丰富,左手在弦上的各种滑奏装饰,特别是运用不同指压造成的音高变化就成为二胡的独特演奏技巧。

二胡

二胡是擦奏弦鸣乐器。因其有两根弦,故名“二胡”,又称南胡、嗡子等,20世纪50年代正式定名“二胡”。琴筒(共鸣箱)为木制(也有竹制),后部置音窗,前部蒙蟒皮或蛇皮,上置琴码。琴杆为木制,上端有弦轴两个,中部有千斤。张弦两根,马尾竹弓,弓毛夹于两弦间。演奏二胡时,坐姿,琴筒置于大腿根部,左手握琴,右手握弓。二胡通常按五度定弦,里弦为d1,外弦为a1。二胡的音域一般为d1—d3,最高可达d4。二胡把位较多,传统的把位有五把,即上把、中把、下把、次下把、最下把。现代则使用多把位演奏法,任何一音都可作为一个新把位的开始。二胡的演奏技巧分为右手的弓法和左手的指法两部分。基本弓法有连弓、分弓、顿弓三种,其他弓法有颤弓、抖弓、抛弓等,其中抖弓和抛弓是比较有特点的弓法,它可使旋律具有鲜明的节奏感和跳跃感。左手指法有颤指(揉、滑、抠、压弦)、打音、垫音、颤音和滑音,其中最有特点的是滑音,又分为小滑音、大滑音、回转滑音、垫指滑音等,小滑音应用较为频繁,其应用特点与二胡的传统把位特点是分不开的,是一种表现力极强的独奏乐器,并且是伴奏、合奏的常用乐器。现代民间音乐家华彦钧(阿炳)和民族音乐家刘天华,对二胡的发展做出了重要贡献。华彦钧的二胡曲《二泉映月》、《听松》,刘天华的二胡曲 《病中吟》、《空山鸟语》、《光明行》、《良宵》等将二胡的表现力提高到一个新的阶段,这些作品也成为传世之作。1949年以后,出现了大量具有一定艺术水平的二 胡曲,如独奏曲 《江河水》(黄海怀曲)、《豫北叙事曲》(刘文金曲)、《秦腔主题随想曲》(赵震霄、鲁日融曲)等。二胡与民族乐队或管弦乐队协奏的大型作品有《新婚别》(张小峰 、胡晓谷曲)、《长城随想曲》(刘文金曲)等。

近年又出现了改良制作的 “双千斤” 二胡,扩大了音域,丰富了表现力,有所更加丰满、柔和、明亮、优雅。

二胡

二胡

中国弓弦乐器。4种别称(南胡、胡琴、嗡子、胡胡)。由唐宋3种乐器(奚琴、嵇琴、胡琴)演变而成。琴体主要由8部分(琴筒、琴杆、弦轴、琴弦、千斤、弦马、琴皮、琴弓)构成,标准形制全长82 cm,琴筒有3种(圆形、6角形、8角形),2种材料(竹或木制),蒙蟒皮或蛇皮,前口对边长8.8 cm,尾部置音窗,琴杆长78 cm,头弯曲,张弦2根,弓子用2种材料(竹子、马尾)制成,长77 cm或79 cm,5度定音,音域3个8度。小型民族乐队用2~6把,大型民族乐队用10~12把。代表曲目:《二泉映月》、《光明行》、《病中吟》。