口弦

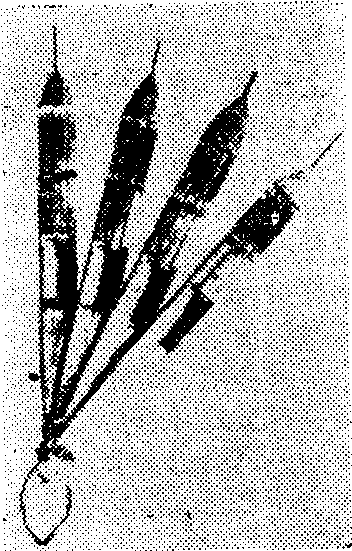

也称“口琴”、“口口”或“口衔子”,西北回族、撒拉、东乡等族的民间小乐器。口弦有竹制和铁制两种。竹制的有三寸长,必须用滚开的清油把竹子炸透,去掉原竹子的青气,也叫熟竹子,弹奏时衔在嘴边,用手扯线弹奏。铁制的约有一寸半长,衔在嘴边,用手拨勾簧。经弹拨,中间的勾簧里外颤动,用口腔作共鸣箱,并利用口腔变化,舌头一顶一抽,气息的呼吸,调节声音的变化,形成音阶。相传,回族妇女由于受封建礼教的束缚,“家女不见外男,青丝不见青天”,只好用梳头的破篾子背,做成一头宽一头窄、中间有个簧、两头扯线的乐器,用来消忧解愁。久之,成为口弦。姑娘如果对婚事不如意或思念情人,常倚门窗用口弦来表露自己的心曲。

口弦

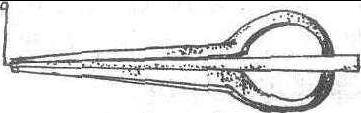

簧体乐器。又称口琴,口胡。在满、达斡尔、锡伯、鄂伦春、鄂温克、赫哲等诸民族中流传。60多年前在东北地区的汉族中亦曾流传。东北口弦多以金属制成,如钳形,中有簧舌,演奏时口含簧舌,以手指拨弹露出口外的簧舌尖端发音,口腔起共鸣作用。多用于男女谈情说爱,是一种自娱乐性乐器。

口弦

口弦

哈萨克语叫“斯尔那依”。用羊角、羊骨或芦苇制作,形状似张开的镊子,中有突出而又向上弯曲的簧片。演奏时左手持口弦,置于两唇之间、右手拨弹簧片尖端,吹气以发颤动的声音,音色低微清晰,犹如耳旁窃窃私语。为妇女们特有的乐器。

口弦

回族民间乐器之一。亦称“口口”或“口弦子”。金属片制成,其形如钳,圈上连簧片,靠空气振荡发音。音域较窄,优美清雅。曲调即兴编制。

口弦

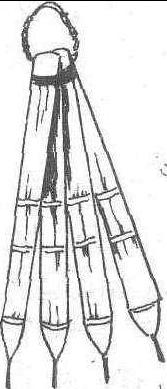

亦称“响蔑”。流行于我国西南的彝、拉祜、佤、傈僳、哈尼等族中。为一种用竹片做成的口吹小乐器,亦有用铜片制成。长2寸,宽5分,中间有一个刻削成齿状的竹片。吹奏时,可利用竹片的弹动和口形变化吹出不同曲调。其形制各地不完全相同,但主要为青年男女谈情说爱的辅助工具。

口弦

亦称“响篾”。彝、哈尼、拉祜等族普遍流行的一种口吹小乐器。有的用铜片造成, 但多数是用竹片做的。长约两寸,宽仅五分。中间有一个刻削成小齿的竹片, 两端拴有棉线。利用小齿竹片的弹动和口形的变化, 可吹弹出各种不同的曲调。其形制各地不尽相同。有的用两根竹片相连在一起, 有的外面还有藏放竹片的小竹筒,周围刻有图案,或缠有多种彩色丝线。为姑娘们赖以谈情说爱的辅助工具, 即以其窃窃私语的特殊音调来代替语言, 以倾诉内心爱慕的情愫。

彝族口弦