技术选择

技术引进工作中如何确定引进项目或技术的过程。技术选择是技术引进工作的首要环节,直接关系到技术引进工作的成败。技术引进方应在广泛、深入调查研究的基础上,争取最大限度地选择自由权。技术选择的标准主要有: (1) 适用性。要结合本国需要,引进适合本国技术条件和经济条件的技术,这在国际上通称为“适用技术”或“中间技术”。(2) 先进性。与引进方国内现有技术相比,引进技术更先进,具有较长生命期,有广阔的发展前景。(3) 经济性。能以较小的代价取得较大的经济效益。

技术选择

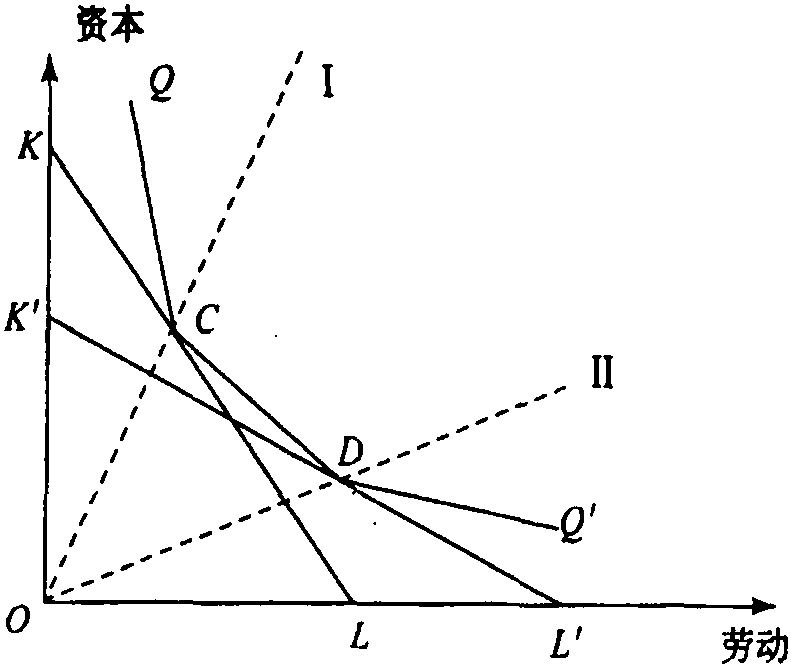

作为一种经济行为,技术选择实际上就是对不同要素投入组合的成本进行比较。如图4所示,图中QQ′为等产量线,该曲线上每一点所代表的劳动和资本的投入组合都可以得到相同的产量。KL或K′L′,是价格线。等产量线和价格线的切点C和D是实际上可选择的要素投入组合,射线Ⅰ和Ⅱ代表仅有的两种技术手段。若不计成本,Ⅰ与Ⅱ两种技术手段是无差异的。但生产要素是稀缺的,其稀缺程度反映在生产要素的价格上。如果劳动要素相对充裕,其价格就会较为便宜,就应该选择技术Ⅱ,在价格线K′L′,与等产量线QQ′的切点D进行生产; 反之,就应该选择技术Ⅰ,在切点C进行生产。

但在实际生产中,除了成本以外,技术选择往往还会受到其他因素的影响。例如,发展中国家劳动力相对充裕,资本严重不足,本应选择劳动密集型的生产技术。然而大量的经验研究表明,这种倾向并不明显。对于同一种产品的生产方法,发展中国家与发达国家看来并无重大的差异。发展中国家经济增长效率低,资本增加是产出增加的主要源泉。发展经济学家对此的解释是:(1)发展中国家的市场不完善,要素的价格不能正确反映其稀缺程度。制度的、结构的因素使工资率难以下降,而资本则由于人为的补贴而变得相对便宜。(2)现代技术进步一般总是意味着更为密集的资本投入,它使原有的劳动密集型技术变得无利可图。(3)与资本密集型技术相比,劳动密集型技术对劳动力技术水平和熟练程度的要求更高,而发展中国家劳动力数量虽多,素质却比较差。(4)由于本国缺乏研究开发能力,发展中国家不得不依靠向发达国家引进技术。发达国家的技术主要是资本密集型的。此外,强烈的赶超意识也促使发展中国家引进较为先进的技术,建立和发展现代工业部门。

图4 技术选择

不同层次的技术选择所考虑的成本范围也有所不同。企业所进行的微观技术选择是站在企业的立场上,只考虑经济成本。而站在国家的高度所进行的宏观技术选择则是以经济和社会发展的长远利益为目标,除了直接经济成本以外,还要考虑社会、环境等各方面的成本。微观技术选择和宏观技术选择有时会出现不一致。比如,企业从自身的内外部条件和发展目标出发选择了资本-技术密集型技术,就会导致对劳动力的需求减少,失业人数增加。或企业因能源价格低而选择了高耗能技术,结果不利于经济的可持续发展。国家可以通过制定法律、政策将一些外部成本内部化,如使企业承担环境污染成本,来缩小不同层次的技术选择的差异。

经济学家提出的技术选择的标准主要有以下几种。

(1)高产出量标准。该标准认为应优先选用在规定投资资本条件下使产出最大的技术。这种技术选择标准特别适用于资本匮乏的国家。

(2)社会极限性生产标准。该标准认为,即使在一定的资本条件下选择的技术能使产出最大化,但是如果超出了社会的承受能力,也不能说是选择了最佳技术。对发展中国家来说,外汇支付能力是一项重要约束,如果采取某种技术需要增加原材料进口,使国际收支情况恶化,就不符合社会极限性生产标准。

(3)高积累率标准。该标准认为,一个国家的经济发展并不限于技术进步,而依存于资本的积累率,应选择能使经济长期增长的资本积累率较高的技术才是有利的。

(4)时间系列标准。即根据一定发展时间内的条件变化,对上述各种标准加以综合选择。如在发展初期资本和外汇特别匮乏的时候采用社会极限性生产标准,有了一定的资本积累以后再采用高积累率标准。

(5)技术进步关联作用标准。该标准认为,一项技术不应只孤立地为一个企业、一个部门服务,而要有较强的关联度和推广能力,对相关部门的发展起到带动作用。

(6)相容性原则。该标准认为,为某一系统中的子系统引进的技术要能与其他子系统的技术相容,以使整个系统获得最大的经济效益。