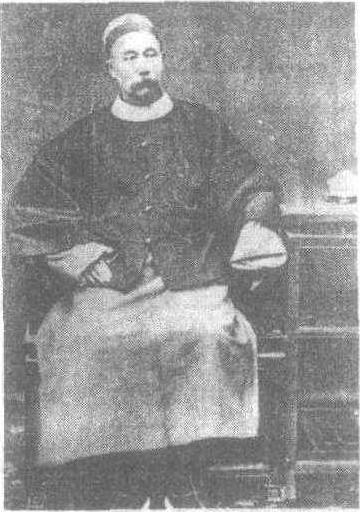

166 李鸿章1823—1901

清末淮军军阀,洋务派首领。字少荃,安徽合肥人。太平天国起义期间创办淮军镇压农民起义,官至直隶总督、军机大臣。从19世纪60年代他首先引进西方的机器设备,搞起了洋务运动。60年代办起了江南制造总局等几个军事工厂。从70年代开始,他又在“求富”的口号下,举办民用工业。1872年,他在上海举办了轮船招商局,这是中国第一个航运公司。该局开始只有3只小轮船,后来发展到30余艘,在中国许多通商口岸都建立了码头,还开展远洋航运事业,在日本、吕宋、新加坡等处设立了分局。1876年,又派人招集商股,办起了开平矿务局。开平煤矿产量很高,利润丰厚。为解决煤矿运输,修筑我国第一条铁路唐胥铁路(唐山——胥各庄)。1878年,又筹设上海机器织布局。几经周折,办起我国第一个机器纺织工厂,开始打破帝国主义垄断机器纺织产品市场的局面。1880年,又在天津设立电报总局。到19世纪末年,多数省区架设了线路。此外,还开采了漠河金矿、修筑了津榆铁路,等等。这些企业以赢利为主要目的,属于中国第一批资本主义性质的企业,对我国生产力的发展起到过一定的推动作用。然而,李鸿章也同其他洋务派一样,是代表封建国家去经营近代工业,所以必然带有浓厚的封建性,办厂成效也有很大的局限性。李鸿章对外往往采取妥协政策,他举办工业尽管喊出“求强”、“求富”的口号,最终也没有使中国达到富强的目标。著有《李文忠公全集》。

136 李鸿章1823—1901

清末大臣,淮军创始人,洋务派首领。字少荃。安徽合肥人。道光进士,授翰林院编修。1853年籍办团练抵抗太平军,后为曾国藩幕僚。1861年编练淮军,次年调赴上海,配合戈登的“常胜军”攻取苏州、常州,升任江苏巡抚。1865年署两江总督,后继曾国藩为钦差大臣,1867、1868年先后镇压东、西捻军。1870年任直隶总督兼北洋大臣,掌握外交、军事、经济大权,成为洋务派首领。从60年代开始,以“自强求富”为名,大办洋务,陆续创办江南制造局、轮船招商局、开平矿务局、天津电报局、津榆铁路、上海织布局等企业。并组建了北洋海军。力主官办垄断企业,反对私人兴办企业。他一贯对外妥协投降,曾导致中法、中日战争失败,与外国侵略者签订《中英烟台条约》、《中法新约》、《马关条约》、《中俄密约》等卖国条约。后又反对维新变法,策划 “东南互保”,签订《辛丑条约》。有《李文忠公全集》。

039 李鸿章1823—1901

清末大臣。字少荃,安徽合肥人。1870年继曾国藩任直隶总督兼北洋大臣,掌管军政、外交大权,成为洋务派首领。主持对外交涉中一贯妥协投降。1875年日、美联合侵台,力主议和。1876年英国侵略缅甸和云南,与英国签订《烟台条约》。1885年中法战争时主张乘胜求和,与法国签订了《中法新约》。在1894年中日甲午战争中奉行避战求和方针,招致了北洋海军覆灭,清廷战败。次年率员赴日本马关(今下关)议和,4月17日与日本签订了《马关条约》。1896年接受俄国300万卢布的贿赂,在莫斯科签订《中俄密约》,允许俄国在中国东北修筑铁路等。1898年3月与张荫桓代表清政府与俄国驻华代办签订《旅大租地条约》,使俄国占领了旅顺口、大连湾及附近水面,并得以修筑南满铁路。1900年八国联军侵占北京后被任命为全权大臣,与庆亲王奕劻代表清政府同英美等十一国签订了 《辛丑条约》,进一步加强了帝国主义在政治上、军事上对清政府的控制,在经济上更扩大了对中国的掠夺。

李鸿章1823-1901Li Hongzhang

晚清军政重臣,淮军首领。字少荃,安徽合肥人。1847年(道光二十七年)进士,改翰林院庶吉士,散馆授编修。1853年(咸丰三年)随侍郎吕贤基回籍办团练,抵抗太平军。1858年,赴江西入曾国藩幕府。1861年冬,奉曾国藩之命赴皖北募勇。以淮南团练为基础,仿湘军营制,编练成淮军。次年率淮军赴上海,在英、法、美侵略者支持下,与太平军激战。旋升江苏巡抚。大量购买洋枪洋炮,雇用外国军官,装备和训练淮军。又伙同英人戈登的“常胜军”,采取先剪枝叶、后图根本的作战方针,攻占太平军苏南根据地。在夺占苏州、常州一带之后,积极配合湘军攻陷太平天国首都天京(南京)。由于认识到自鸦片战争给中国社会带来的巨大变化,为了维护清王朝的统治免于垮台和保持半殖民地半封建的社会秩序,与奕訢、曾国藩、左宗棠等一起,推行洋务运动。从60年代开始,在上海、苏州创办小型洋炮局,仿西法制炮弹。1865年(同治四年)署两江总督,将原办洋炮局分别合并扩充为江南制造总局和金陵制造局,依靠进口原料,雇用洋匠,采用西方先进技术,制造枪炮、弹药、轮船,用新式武器装备清军。1866年,继曾国藩为钦差大臣,赴山东、直隶(今河北)、河南一带“剿捻”。在承袭曾国藩“剿捻”方略基础上,提出“扼地兜剿”的战略方针,部署重兵,先守胶莱河,继扼运河,在山东、江苏之间剿灭了东捻军。1868年,又在陕甘总督左宗棠等的配合下,集中10余万清军,在直隶、山东之间镇压了西捻军。1870年,由于曾国藩的推荐,接任直隶总督兼北洋大臣,掌管清政府的外交、军事、经济大权,成为清朝统治集团中举足轻重的人物。70年代以后,在“自强求富”的口号下,将洋务运动又推进一步,在继续兴办军事工业的同时,又开始兴办民用工业,先后设立轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、上海机器织布局等。与此同时,利用海关税收购买外国军舰,修造旅顺、威海卫(今威海市)军港,在天津、大连、威海分别设立水师学堂、武备学堂和水雷学堂, 并抽调军官赴德国学习,仿欧式练兵,于1888年(光绪十四年)编练成北洋海军。为早期北洋军阀的首领。在外交事务中, 一贯主张妥协投降。1876年与英国签订《烟台条约》, 出卖大量主权。1884-1885年中法战争中, 主张“乘胜而收”, 以胜求和,与法国签订屈辱的《中法天津条约》(又称 《中法新约》)。1894年中日甲午战争中, 幻想 “以夷制夷”避战求和, 结果陷于被动挨打, 招致陆军惨败和北洋海军覆没。以全权代表身份赴日签订了 《马关条约》。甲午战后,在“联俄制日” 的思想支配下, 于1896年与沙俄签订 《中俄密约》(即 《御敌互相援助条约》),以中俄共同防止日本侵略为幌子, 出卖我国东北三省主权。1900年,八国联军侵华期间, 主张镇压反帝爱国的义和团运动, 支持“东南互保”。后被任命为全权大臣,1901年与奕劻一起,代表清政府与英、法、俄、德、意、日、美、奥、西、荷、比11国代表签订《辛丑条约》, 使得帝国主义进一步加强对中国的统治, 自此清政府完全变成帝国主义统治的工具。1902年9月病死。谥号文忠。遗著辑为 《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

清末淮军军阀,洋务派首领。道光进士。后投靠曾国藩,为曾得意门生。咸丰三年(1853年)随侍郎吕贤基回籍办团练抵抗太平军。咸丰十一年(1861年)在曾国藩支持下编练淮军,拥有六千余人。同治元年(1862年)奉调淮军赴上海。旋任江苏巡抚。勾结外国侵略者,伙同英国军官戈登率领的“常胜军”屠杀太平军,攻取江苏、浙江地区的军事据点,扼杀太平天国革命。同治四年(1865年),署两江总督。次年继曾国藩为钦差大臣。此后势力发展迅速,大批淮军活动在长江中游、河北、山东一带。同治九年经曾国藩推荐,代曾任直隶总督兼北洋大臣,掌管军事、经济、外交大权,成为洋务派首领。同治十二年(1873年)授武英殿大学士。次年调任文华殿大学士,仍留总督任。他认为清政府是“外须和戎,内须变法”。“和戎”即对侵略者不要“轻言战争”而要“一意主和”;“变法”即引进西方的军事装备、机器生产和科学技术,以维护清朝统治。从十九世纪六十年代开始,他在外国侵略者的支持下先后开办了上海制炮局、江南制造总局、金陵机器局等军事工业,逐步扩大“自强求富”的洋务事业。兴办了轮船招商局、开平煤矿、上海机器织布局、天津电报局等。利用海关税收,购买军火和军舰,扩充淮军势力,建立北洋海军。他对外一贯投降卖国,对内极力主张镇压人民革命运动。光绪二年(1876年)与英国签订中英《烟台条约》。中法战争中签订《中法新约》。光绪二十年(1894年)与日本签订《中日马关条约》。一八九六年与俄国签订《中俄密约》。光绪二十六年(1900年)八国联军进攻北京,被任为全权大臣,与庆亲王奕勋代表清政府签订《辛丑条约》。著作有《李文忠全书》。

李鸿章1823—1901

字少荃。清安徽合肥人。道光二十七年 (1847) 进士。咸丰三年 (1853)回籍办团练。同治元年 (1862) 二月师法曾国藩,编成淮军。同年任江苏巡抚,后署两江总督。同治五年奉命代曾国藩节制湘淮各军,专办镇压捻军事务。九年升任直隶总督兼北洋通商事务大臣,成为左右政局的权力人物。他认为 “目前之患在内寇,长久之患在西人” 提出 “外须和戎,内须变法” 的治国方略,主张引进西方的先进技术装备自己,以图 “自强”。他先后主持倡办了江南制造总局、金陵机器局、轮船招商局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路等一系列新式军事工业和民用企业,并筹建了北洋海草及北洋水师学堂。主持外交方面一味妥协。光绪二年 (1876) 与英国签订《烟台条约》; 光绪十一年与法国签订《中法新约》;光绪二十一年与日本签订《 马关条约》; 光绪二十二年与沙俄签订《马关条约》: 光绪二十二年与沙俄签订《中俄密约》; 光绪二十七年与英、俄、美、日、德等十一国公使签订《辛丑条约》,丧权辱国。死后谥 “文忠” 。

李鸿章1823—1901Lihongzhang

清末大臣、淮军头领、洋务派首领。字少荃,安徽合肥人。生于1823年(道光三年)。道光进士,授翰林院编修。1853年随侍郎吕贤基回籍办团练。1858年入曾国藩幕中,协办军务。1861年经曾国藩推荐,赴庐州(今合肥)编练淮军,悉法湘军。1862年率淮军赴上海,在英、法、美侵略者支持下与太平军作战,升任江苏巡抚。1864年天京攻陷后,以功封一等肃毅伯。1865年任两江总督。1866年11月继曾国藩为钦差大臣,督军六万赴河南对捻军作战。先后镇压了东、西捻军。1867年授湖广总督。1870年升任直隶总督兼北洋大臣,开始掌握清政府军、政、经济、外交大权,成为清朝统治集团中的实力派人物、洋务派首领。1873年授武英殿大学士。次年调文华殿大学士,仍留总督任。在外国资本主义不断侵入和人民反抗斗争如火如荼的形势下,他提出“外须和戎,内须变法”。“变法”即引进西方军事装备、机器生产和科学技术。从60年代起,他先后创办了一批近代的军事工业和民用工业,即洋务。如江南制造总局、金陵机器局、轮船招商局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等企业;又利用海关税收购买军火和军舰,创立北洋水师和北洋水师学堂。“和戎”即在对外事务中投降卖国。1875年日英勾结侵略台湾。他力主议和,赔款了事。1876年英国侵略云南,他签订屈辱的《烟台条约》。1885年中法战争中,他主张乘胜求和,签订了《中法新约》。甲午战争中,他避战求和,招致失败,签订《马关条约》,割地赔款。1896年出使沙俄,私受贿赂,签订《中俄密约》,出卖主权,允许沙俄在中国东北修筑铁路。对戊戌变法运动持观望态度。1900年八国联军侵占北京后,被任命为全权大臣,与庆亲王奕劻代表清政府于次年签订了《辛丑条约》,把中国推向了完全半殖民地化的深渊。1901年11月病死,谥“文忠”。遗著辑为《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

清末淮军领袖,洋务派首领。字少荃,安徽合肥人,1847年进士,授编修。1853年在籍举办团练。寻为曾国藩幕僚。1861年在曾国藩支持下创建淮军,次年调赴上海,与太平军作战,升任江苏巡抚。1864年在外国侵略者支持下与曾国藩湘军共同绞杀了太平天国革命。1866年调任钦差大臣督师剿捻,1868年先后镇压了东、西捻军。1870年调北洋大臣。洋务运动中先后创办江南机器制造总局、轮船招商局、开平矿务局、上海机器织布局等近代军事工业和民用企业。1874年筹建北洋海军。对外执行清政府妥协投降政策,先后与英、法、日、俄签订《烟台条约》、《中法新约》、《马关条约》、《中俄密约》等,1901年签订《辛丑条约》。11月病死。有《李文忠公全集》。

李鸿章1823~1901

又名章铜,字子黻,号少泉、少荃,晚号仪叟。清合肥(今属肥东县)人。祖上原姓许,后兼祧李姓。1847年中进士。1853年在籍办团练,随其父李文安镇压太平军,1858年入曾国藩幕,1861年起编练淮军,翌年率淮军乘船至上海,升江苏巡抚。1865年署两江总督,次年继曾国藩为钦差大臣,节制各路“剿捻”事务。1870年任直隶总督兼北洋通商大臣,掌管清廷外交、军事、经济大权。1895年卸直督任,1899至1900年任两广总督,授武英殿大学士,文华殿大学士。曾先后创办江南制造局、轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等,选派留学生出洋,建立同文馆,创办水师学堂。购买军火、军舰。建立北洋海军。曾游历欧美,主张对外开放,引进西方技术,但在对外交涉和列强入侵时,妥协退让,代表中国政府与外国侵略者签订一系列丧权辱国条约,如1876年中英《烟台条约》、1885年《中法新约》、1895年中日《马关条约》、1896年《中俄密约》、1901年《辛丑条约》等。在合肥广有房地田产,葬于合肥东郊大兴集。有吴汝纶编《李文忠公全集》和上海人民出版社新编《李鸿章全集》。

李鸿章1823—1901

字少荃,合肥人。清末大臣、洋务派首领。道光二十二年(1847)进士,改翰林院庶吉士,散馆后授编修。咸丰三年(1853)随侍郎吕贤基回籍办团练抵抗太平军。八年入曾国藩幕,襄办营务。十一年奉曾国藩命编练淮军。次年率淮军赴上海,在英、法、美侵略者支持下与太平军激战,升任江苏巡抚。伙同戈登“常胜军”屠杀太平军,攻取苏、常。同治三年(1864)天京(今南京)攻陷后,封为一等肃毅伯。四年署两江总督,调集淮军六万人赴河南对捻军作战。次年,继曾国藩为钦差大臣,节制各军专办镇压捻军事务。先后在弥河和徒骇河镇压东、西捻军。六年授湖广总督后又继曾国藩任直隶总督兼北洋通商事务大臣,掌管清廷外交、军事、经济大权,成为洋务派首领。同治十二年(1873)授武英殿大学士,次年调文华殿大学士,仍留总督任。在外国资本主义侵略势力威迫和人民反抗斗争如火如荼的情况下,主张“外须和戎,内须变法”,以维护清朝统治。从60年代开始,他依靠外国侵略者,先后开办了一批近代军、民用工业,逐步扩大“自强求富”的洋务,主要有江南制造局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等企业。他又利用海关税收购买军火和军舰,创立北洋水师学堂,扩充淮军势力,建立北洋海军。主持外交期间代表清政府与外国侵略者签订了一系列不平等条约。光绪元年(1875)日、美勾结侵略台湾,力主议和。第二年英国侵略缅甸和云南,他与英国签订《烟台条约》。1885年中法战争中,主张乘胜求和,与法订立《中法新约》。中日甲午战争中奉行避战求和方针,招致了战争的失败和北洋海军的覆没,签订了《马关条约》。光绪二十二年(1896)接受沙俄贿赂,与之签订《中俄密约》,出卖主权。在变法维新运动中,采取观望态度。1892年调署两广总督。1900年义和团兴起时,支持张之洞、刘坤一搞所谓“东南互保”,与帝国主义妥协,联合镇压义和团。1901年被任命为议和全权大臣,与奕劻代表清政府和十一个帝国主义国家签订了《辛丑条约》。十一月病死。谥“文忠”。著有《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

淮军首领、洋务派官僚。字少荃,安徽合肥人。道光进士。1861年经曾国藩推荐,回皖北编练淮军,次年调往上海,在英、法、美支持下,与太平军作战。升任江苏巡抚,伙同戈登“常胜军”,镇压苏南太平军,封一等肃毅伯。1865年署两江总督。次年任钦差大臣,先后镇压了东西捻军。1870年调任直隶总督兼北洋大臣。从此,长期掌握清政府的军事、外交、经济实权,积极奉行对内镇压、对外妥协的方针。在历次对外交涉和对外战争中,力主妥协退让,与外国侵略者签订了一系列不平等条约,后迫害维新派,镇压义和团运动。在主持洋务活动中,创办了一批近代军事工业和民用性工矿交通企业。1901年病死。著有《李文忠公全集》。

李鸿章

清末军政大臣。1823年2月15日生于安徽合肥。1847年中进士。1853年办团练,与太平军作战。1858年至1860年追随曾国藩与太平军作战。1862年创淮军。1863年至1864年协助湘军作战。1865年创近代军工厂。1865年任两江总督,调6万淮军镇压捻军。次年任钦差大臣、直隶总督。办近代军事、建北洋海军。1870年起经营北洋海军。1888年建立北洋舰队。1876年签订《烟台条约》,1885年签《中法新约》,1895年签《马关条约》,1896年签《中俄密约》。1899年任两广总督。1901年11月7日病逝。