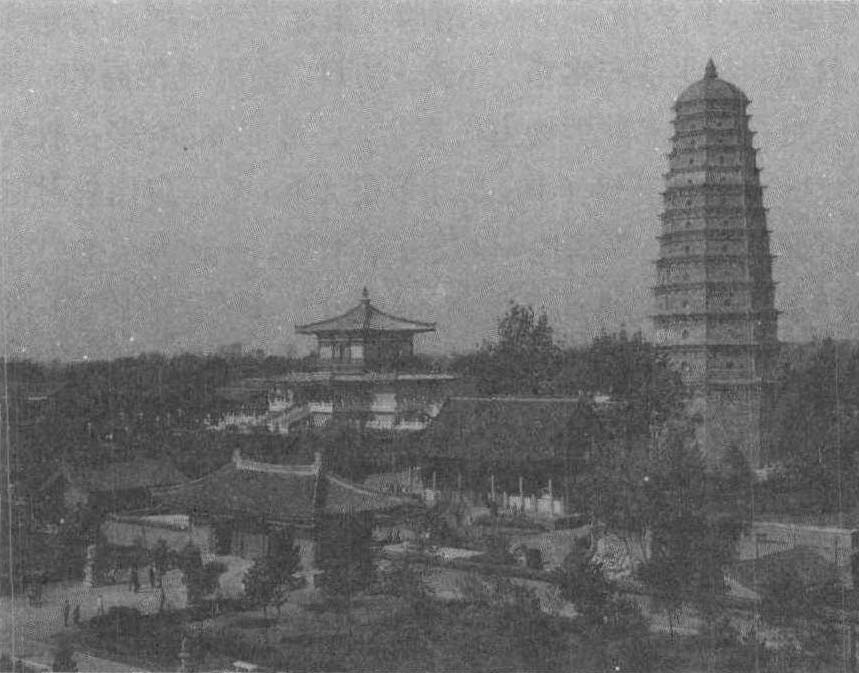

法门寺

佛寺。位于今陕西扶风县城北10公里的法门镇。相传东汉熹平年间,因藏释迦牟尼指骨而建塔,又因塔置寺。北魏前称无忧王寺。北魏时有所扩建。北周武帝灭佛,该寺大部分被毁。隋开皇年间重修,称成实道场。唐高祖武德八年(625)改名法门寺。贞观五年(631)修葺。开成三年(838 )改名法云寺,后复称法门寺。北魏、隋、特别是唐,多次到该寺迎佛骨入宫供奉。在其最盛的唐代,曾有寺院24所,僧众5000人。宋代又有发展,僧众达万人。宋徽宗御书“皇帝佛国”匾。后渐衰,但仍有修葺。今存建筑物,多建于明代,民国时进行过维修。寺以塔为中心,塔前为大佛殿,塔后正北为大雄宝殿,两侧有钟鼓二楼。殿内原有铜铸释迦牟尼佛、弥勒佛、卧佛、观世音菩萨、十八罗汉像。1967年5月,弥勒佛、卧佛铜像被“红卫兵”砸毁。1987年,在寺内塔下地宫发现佛骨等大批珍宝,成为唯一发现释迦牟尼真身舍利的寺院,因而声名远播。现为全国重点文物保护单位。

法门寺

法门寺博物馆位于扶凤县北10公里的法门镇,是目前世界上惟一珍藏佛教始祖释迦牟尼遗骨(舍利)的寺院,有“关中塔庙之祖”之称,是收藏、展出、研究法门寺唐代地宫出土2000多件文物的佛教专题性博物馆。

法门寺因安置佛祖释迦牟尼指骨舍利,为古代华夏王朝所拥戴而成为中国四大佛教圣地之一。1987年4月3日发现了唐代地宫、出土四枚佛祖释迦牟尼真身指骨舍利及属于唐皇室和内库供奉的2499件珍贵文物。2000年,法门寺博物馆被评为首届全国旅游“AAAA”级景点。

地址:扶风法门镇 邮编:722201

电话:86-917-5254152 5254465传真:86-917-5254508

256 法门寺

在扶风县法门乡,历史悠久的名刹。在“真身宝塔”下藏有唐宪宗派人所迎释迦牟尼的指骨,被称为“圣冢”,从此香火不断,名扬四海,受到帝王和世俗的狂热崇拜。1987年发掘宝塔地宫时,发现四枚“佛指舍利”,其中一真三假,为世界仅存的一件指骨舍利。还出土唐代稀世珍品,为考古的惊人大发现。现法门寺已修葺一新,重修13级砖塔,新建珍博馆,铜佛殿内重塑了弥勒、文殊、普贤和十八罗汉像。成为崭新的旅游胜地。

法门寺

位于县城北15公里法门镇。近年因寺塔地宫内发现释迦真身佛指骨和珍宝,更闻名中外。寺创于东汉,至北魏皆名阿育王寺。唐名法门寺,香火鼎盛时僧徒达三千余。寺内原有木构四层古塔一座,名渭阳塔。《旧唐书·韩愈传》、《邵氏闻见后录》载,塔内藏释迦佛指骨一节,因又名真身宝塔。唐宪宗元和十四年(819)正月,遣中使押宫人30,捧香花迎佛骨,入禁中供养三日,再转送诸寺。“王公士庶,奔走捨施”,百姓甚至有“废业破产,烧顶灼臂而求供养者”,于是法门寺名噪一时。明隆庆间(1567—1572)原木塔崩倒。万历七年(1579)改建为13层砖塔,高47米。1981年塔身因雨崩坍半边。1987年修复砖塔清理塔基时,意外发现唐懿宗咸通十五年(874)封闭的塔下地宫,面积31.89平方米,所藏金银器皿、丝绸绫绢千余件,品类多,等级高,且保存完好。特别是佛指骨(四节)犹存,金棺装殓。据地宫碑文载,自北朝元魏至唐代,地宫每30年开一次,请出佛指舍利供养。今法门寺修缮一新。周围宾馆商店林立,多为仿古建筑。1988年佛诞节期间,新建的法门寺博物馆和寺院、宝塔、地宫正式对游人开放。

法门寺

中国古代寺院。位于陕西省扶风县城北约10km的法门乡,距西安118km。相传始建于东汉桓灵年间(147~189)。据佛典记载,公元前272年古天竺(印度)阿育王为在这里安放佛祖释迦牟尼指骨舍利建塔成寺。阿育王在佛祖灭度后,曾在世界各地修建了84000座塔,分葬佛的舍利,其中一座在渭阳(今法门寺)。阿育王寺和阿育王塔,曾多次被毁又重修,寺名也多有更改。相传建于499年,又于532年扩修。574年至578年寺、塔被毁。隋文帝开皇三年(583),改名为“成实道场”。隋两次修复。619年寺中共有僧人80人。613年至873年共7次迎奉佛骨。841年至845年该寺又遭破坏。五代初,进行大规模修复。唐代更名为“法门寺”(法云寺),宋时为“崇真寺”。古时华夏王朝拥戴佛教,法门寺成为中国四大佛教圣地之一。唐代建地宫重修佛塔,扩大寺院,建环琳宫24院,升格为皇家寺院。自唐太宗敕命开示佛指舍利始,唐朝有8位皇帝每30年开启法门寺地宫,迎奉佛指舍利于长安、洛阳宫中供奉,并饰以金玉、锦绣、珠翠等大量珍品。唐显庆五年(660)唐高宗首次敕迎佛骨,奉养在皇宫内道场。唐咸通十四年(873)乾符一年(874),唐懿宗、僖宗父子迎送佛指舍利于法门寺至长安皇宫,数千件稀世珍宝被送入法门寺地宫。唐王朝按照佛教的最高仪规,最后完成举世仅存的地下礼佛阵容,埋藏地下至1987年,已有1113年不被世人知晓。1579年至1609年建成8面13级46 m高的砖塔。1884年重建大佛殿等。1982年明建塔崩塌,1987年重建山门和13级8棱砖塔,并建博物馆。

法门寺

位于扶风县法门镇。是我国境内安置释迦牟尼真身舍利的著名寺院。相传为汉桓、灵之时所建,原系宫廷寺庙,距今已有1700余年历史,素有“关中塔庙始祖”之称。寺内有释迦牟尼佛真身舍利宝塔一座。

法门寺前身称“阿育王寺”。隋改名“成实道场”,唐改为“法门寺”、“法云寺”,宋时则名“崇真寺”,习惯称“法门寺”。历代皇帝对该寺十分重视,特别是唐代皇帝为提倡佛教,便开塔奉佛骨,每30年开塔一次,以祈岁丰民和国运昌隆。该寺屡坏屡修。明隆庆年间,寺内木构宝塔倒毁。明万历三十七年(1609),重修成13级八棱砖塔。1981年,因地基下沉而倒塌。1987年重建砖塔清理塔基时,意外地揭开了神秘的法门寺地宫的门扉,使淹没千年的法门寺宝藏终于重显于世。法门寺地宫珍藏文物多为稀世珍宝。其中有4枚佛指舍利,121件金银器供养器物,400多件(颗)珠玉宝石,17件玻璃器皿,62件秘瓷和石、铁、漆木器及大量丝织品。经勘验,这次出土的4枚佛指舍利,确系唐代皇帝多次迎送的释迦牟尼佛的真身舍利,也是目前世界上仅存的佛指舍利。它的发现实为佛教界一件值得庆幸的大事。出土的金银器皿多是懿宗和僖宗所供养的,这是迄今发现确属唐代皇帝所有的等级最高的金银器。出土的琉璃(玻璃)器群,有盘、碟、碗、托、瓶等类,蓝、黄、绿、白各色俱全,颇富西亚风格,反映了唐代中西文化频繁的联系。懿宗供养的一批秘色瓷,十分精美,为鉴定该瓷时代和特点提供了标准器,是中国陶瓷史上突破性的发现。地宫中发掘的大量精美的丝织品,几乎涉及唐代全部丝织品种,共700多件。法门寺地宫及宝藏的发现,在国内外引起轰动,被认为是世界文化史上的一件幸事,是继半坡遗址、秦兵马俑之后,我国考古工作的又一重大成就。法门寺1988年重新建成。地宫经过整修对外开放,新建的具有唐代风格的法门寺博物馆专门陈列展出地宫藏品。它已成为国际著名的佛教圣地和旅游胜地。

法门寺

唐代佛教寺院。位于陕西省扶风县城北10千米的法门镇。北魏时,寺内已有珍藏释迦牟尼佛真身玉骨的宝塔。唐宪宗时,又迎来释迦牟尼佛指骨一节瘗藏,故而声名远扬。寺内砖塔原建于明代,民国年间,修葺成13层。1981年因霪雨倒塌。1987年在塔基正中部发现瘗藏佛指舍利的地宫。地宫之内出土有佛舍利4枚、金银器121件、铜器8件。塔前有佛殿5间,两侧为钟楼和鼓楼。塔后正北为大雄宝殿,殿前墙壁镶有北宋太平兴国三年(978年)浴室灵巽记刻石,并竖有清光绪十年(1884年)重修法门寺碑等。参见 “法门寺塔” 。