琵琶记

全称《忠孝蔡伯喈琵琶记》,又题《蔡中郎忠孝传》。戏曲。元末明初高明撰。三卷,四十二出。明字则诚,自号菜根道人,瑞安(今属浙江)人。生卒年未详。元至正进士,历任处州录事、四明都事、福建行省都事等职。后避居鄞县栎社镇沈氏楼,以词曲自娱。此剧系据宋元旧篇改编而成。写蔡伯喈进京应试,得中状元,丞相府招其为婿。蔡力辞不从,被迫与牛丞相女成婚。其妻赵五娘在家侍奉翁姑,自食糟糠。后因饥荒,二老亡故,五娘求乞进京寻夫。因得牛小姐相助,始得团聚。最后蔡携二妻回乡祭扫父母坟墓,以全忠全孝作结。剧中赵五娘形象颇为动人。京剧《赵五娘》本此。早期南戏《赵贞女蔡二郎》中,蔡伯喈“弃亲背妇,为暴雷击死”,高明反其意而求大团圆,变谴责为同情。此剧在明初影响甚大,人谓传奇之有《琵琶记》犹杂剧之有《西厢记》。有元刻巾箱本,明容与堂刻李卓吾评本,毛氏汲古阁《六十种曲》本等数十种版本。又有一八四一年法文译本, 日本亦有多种传本。《古本戏曲丛刊》初集收入明刻本及陆贻典抄本二种。中华书局上海编辑所一九六○年出版钱南扬校注本,末附《高明小传》。

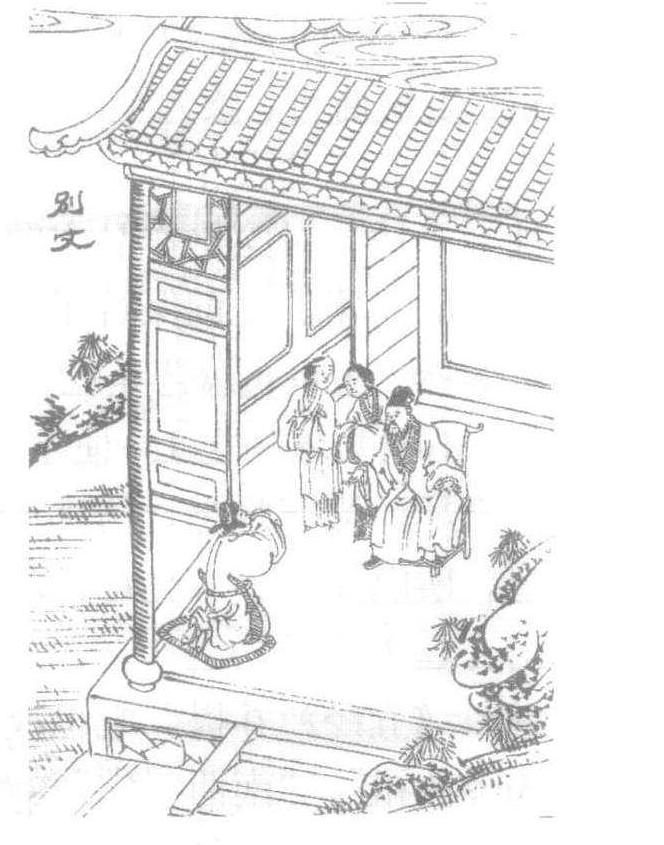

052 琵琶记

元末南戏。元末明初高则诚作。故事梗概是:蔡伯喈与赵五娘完婚两月,在父亲的督促下进京赴试。蔡家本清贫寒素之家,伯喈去后又遇荒年。五娘领回义仓之米,又被歹徒夺去。五娘正欲投井,被公公看见未死,又遇见善人张广才,分粮相救。她让公婆吃米,自家偷吃糠粃。婆母误以为她在偷吃好饭菜,张望之后真相大白,因悔恨交加而蹶倒;公公也一病不起。家中已一无所有,张广才又助其成殓。五娘卖发筹办丧事,又用麻裙包土造坟;随后沿途弹唱,造一张琵琶来到京城寻夫。伯喈到京后,高中头名状元,牛丞相招其为婿,伯喈辞婚辞宦,抵死不肯。后由皇帝下旨,伯喈被迫入赘相府。谁知伯喈的家书银两被骗子拐骗而去,至使伯喈误以为家中得着他的银钱与消息。直到伯喈的坐骑撞倒五娘,伯喈拾去父母画像,彼此仍未及相认。五娘得知撞倒自己的就是丈夫,遂至牛府寻夫。在牛小姐的帮助下,三人相认,伯喈上表辞官,回乡扫墓。伯喈去后,牛府派往蔡家迎眷的差役归来,备说五娘之贞烈,于是牛丞相具表上奏。皇帝下旨,授蔡中郎将之职,封五娘陈留郡夫人,牛氏河南郡夫人,父母并皆封赠,以大团圆结局。《琵琶记》的思想倾向比较复杂。它在宣扬蔡伯喈“全忠全孝”的同时,又在实际上批判是封建势力使其“三不孝逆天罪大”;不少情节揭露封建官吏的贪赃枉法; 同时描写了暴政和灾荒之下人民的痛苦不幸。它的艺术成就也很突出。❶在结构上双线并进,即蔡伯喈求取功名为一条线索,赵五娘孤身持家为一条线索,交错发展,再重合为一。

❷人物塑造较成功。

❸戏剧语言的运用亦较有特色,曲文和宾白都是经过加工提炼的口语。正因如此,它成为南戏中成就最高的一部作品,对后世影响很大。

琵琶记

南戏剧本。元末高则诚作。取材民间传说“赵贞女蔡二郎”故事。写蔡伯喈赴京应试,其妻赵五娘在家奉侍翁始。蔡在京得中状元,招赘于牛相府。原籍遭到灾荒,蔡的父母都饿死了,五娘求乞进京寻夫,最后得牛女之助,与蔡伯喈团聚。剧中塑造了赵五娘等人物形象,写情写景都有独到之处,但把传说中蔡的弃亲背妇改为被迫,把“不忠不孝”改为“全忠全孝”,变谴责为同情。该剧对明清传奇和后来的戏剧都起过很大的影响。

《琵琶记》

元代南戏。作者高明,是其代表作。写的是蔡伯喈新婚即被其父逼迫赴京应试。考中状元后,牛丞相奉旨召他入赘,他辞婚、辞官均未被准,只好娶了牛府千金。他入京之后,故乡陈留遭逢严重灾荒,其妻赵五娘独力持家,奉养公婆,备尝艰辛。公婆盼子不归先后气饿而亡。五娘安葬公婆后,一路弹琵琶卖唱,寻夫至京城。由于牛氏贤惠和牛丞相回心转意,她终于和蔡伯喈团圆,并且受到朝廷的旌表。此剧是高明在宋金元时民间流行的蔡伯喈故事,特别是号称“戏文之首”的《赵贞女蔡二郎》的基础上加工创作而成的。民间流传及《赵贞女》中的蔡伯喈是个贪恋富贵功名、背亲弃妇的形象。高明把 一个受谴责的反面人物改为以 “全忠全孝” 而被称颂的正面形象,其主观意图是通过 “有贞有烈赵贞女,全忠全孝蔡伯喈” 来宣扬封建道德。正如《琵琶记》开场所明确提出的 “不关风化体,纵好也徒然。” “休论插科打诨,也不寻宫数调,只看子孝共妻贤。” 但是,作者极力提倡风化,宣扬忠臣、孝子、贤妇正是基于他对世风日下、动荡黑暗的社会现实的不满,因此,作品在讲述蔡赵二人的悲欢离合,颂扬他们的孝行、美德的同时,展开了广阔、生动的一幅社会生活画面,一定程度上揭露批判了统治阶级残暴和社会的黑暗,对在暴政灾荒之下挣扎的农村人民表示了深切的同情。作者极为成功地刻画了众多生动鲜明的形象,五娘、伯喈、张大公、蔡公、蔡婆都写得有血有肉,栩栩如生。赵五娘的形象尤其突出。她的不幸遭遇反映了中国封建社会里许多妇女身受的深重苦难。她身上体现着中华民族吃苦耐劳、坚忍不拔的传统美德和克己待人的牺牲精神。蔡伯喈是个复杂矛盾、软弱动摇的知识分子,自始至终生活在矛盾、苦闷中。希望忠孝两全,却又不能尽心事君,又没能稍尽孝道。生活在富贵之中,内心却充满痛苦。这个悲剧形象暴露了封建道德自身的矛盾及其不合理性。牛氏以贤惠著称,但除少数场合外,她成了宣传封建教条的传声筒,令人生厌。

《琵琶记》的艺术成就是显著的。何良俊《四友斋丛说》 称之为戏文中的“绝唱”。它描写人情,真实细腻。委婉曲折,感人至深。戏剧结构呈双线交错发展,悲喜相参,贫富相衬,鲜明有力地突出了封建时代的社会矛盾,对深化作品主题思想、加强悲剧气氛起了很好的作用。文词保持了民间文学的本色,自然又文采斐然。王世贞 《艺苑卮言》说: “则诚所以冠绝诸剧者,不唯其琢句之工,使事之美而已。其体贴人情,委曲必尽; 描写物态,仿佛如生; 问答之际,了不见扭造,所以佳耳。” 《琵琶记》是在民间戏文与文人创作结合起来的成功之作,受到明太祖的赏识,以之与《四书》、《五经》并提。它也成为南戏创作的范本,被誉为 “曲祖”、“南曲三宗”,对后世戏曲创作影响深远。被译为法文、英文、德文、日文,传播国外。《琵琶记》传本光明清两代就有40多种。《古本戏曲丛刊初集》影印收入的陆贻典抄本 《蔡伯喈琵琶记》是保存古本原貌较好的本子。上海古籍出版社1980年版今人钱南杨《元本琵琶记校注》 比较普及。

琵琶记

元末明初南戏剧本。高明诚作。此剧本是根据最早的南戏《赵贞女蔡二郎》的故事改编的。原作写蔡伯喈考取状元后背亲弃妻,入赘相府,后被暴雷击毙。此剧本将蔡写成全忠全孝人物。剧意为:蔡婚后,被父亲逼迫入京应试。考中状元后,牛丞相奉旨招他为婿。他要辞婚、辞官均未获准,就在他与牛小姐即将成婚之时,其家乡遭荒,其妻赵五娘在家历尽艰辛,吃糠咽菜,独自奉养公婆,公婆于荒年盼子不归,气饿而死之后,赵五娘埋葬公婆,一路弹琵琶卖唱入京寻夫,夫妻终得团圆。剧作成功地塑造了赵五娘吃苦耐劳、克己待人的形象。语言自然、朴素无华,细腻委婉地刻画了人物的心理活动。双线结构,一悲一喜、一贫一富,形成鲜明对比。对后世戏曲,尤其是南戏诸腔有深远影响。后人往往把这部作品与王实甫的《西厢记》相提并论,但当代学者对其评价也颇有分歧,1956年中国戏剧家协会曾组织过专题学术讨论。重要版本有明嘉靖《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》及清陆贻典钞本《新刊元本蔡伯喈琵琶记》等。

《琵琶记》

川剧传统剧目。高腔,大幕。又称《孝琵琶》。分上、中、下三本,共23折。剧本见《川剧丛刊》 第十五集。汉代,蔡伯喈与赵五娘成亲两月即遵父命上京赴试。伯喈高中状元,牛丞相强招为婿。伯喈不从,欲辞朝还乡。但皇上赐婚,君命难违。伯喈家乡连年旱灾,赵五娘与公婆饥饿难熬。后公婆终被饿死,五娘只得卖唱、求乞上京寻夫。伯喈虽与牛小姐成婚,但仍日夜惦念父母、五娘。牛小姐知情后,终助伯喈与五娘团聚。三人同返家乡祭奠父母,乡邻责伯喈不孝,幸牛丞相奉旨为其开脱。此剧《坠马》、《吵闹》、《辞朝》、《汤药》、《赏夏》、《书馆悲逢》、《祭墓》等常单折演出。

《琵琶记》

湘剧高腔传统剧。源于明高则诚《琵琶记》。1952年,其中的《琵琶上路》参加中南区和全国第一届戏曲观摩演出,分别获优秀节目奖和演出二等奖,张广才饰演者徐绍清获全国会演演员一等奖,赵五娘饰演者彭俐侬获演员二等奖。1957年,省湘剧团有全本整理剧本参加省戏曲汇报演出,获剧本、演出一等奖。80年代,范正明、彭俐侬继续改编全本,于1990年由省湘剧院晋京演出,获文化部举办的首届文华剧作奖,剧本首载于《剧海》1988年剧本专号,继由中国文联出版公司出版,后收入《范舟湘剧高腔剧作选》。

琵琶记

湘剧高腔传统整本名剧。源于明·高则诚《琵琶记》。叙陈留蔡伯喈故事。蔡赴京试夺魁,被牛丞相强行招赘。陈留遇灾荒,蔡父母饥寒而死。蔡妻赵五娘卖发葬亲后,得邻翁张广才资助,携琵琶沿途卖唱,上京寻夫,得与伯喈、牛氏相会,同返陈留。1952年,其中的《琵琶上路》参加中南区和全国第一届戏曲观摩演出,分别获优秀节目奖和演出二等奖,张广才饰演者徐绍清获全国会演演员一等奖,赵五娘饰演者彭俐侬获演员二等奖。1957年,湖南湘剧团整理全本参加省戏曲汇报演出,获剧本、演出双一等奖。20世纪80年代,范正明、彭俐侬继续改编全本,于1990年由省湘剧院晋京演出,获文化部举办的首届文华新剧目奖和文华剧作奖,剧本首载于《剧海》1988年剧本专号,继由中国文联出版公司出版,后收入《范舟湘剧高腔剧作选》。

《琵琶记》

南戏剧本名。元人高明根据民间说唱文学和戏文改制而成。高明 (约1305~1359),字则诚,号菜根道人,后人称东嘉先生,瑞安 (今属浙江) 人。至正五年 (1345)进士,曾任福建行省都事等职。后退隐鄞县。有《柔克斋集》,已佚。根据南戏《赵贞女》改编的《琵琶记》写后汉蔡伯邕与赵五娘的故事。他有意识地将蔡伯邕“生不能养,死不能葬,葬不能祭”的三不孝改为“不肯赴选而父亲不从,欲辞官而皇帝不从,欲拒婚而牛相不从”的三不从,将“马踹赵五娘,雷击蔡伯邕”的悲剧结局改成一门旌表大团圆,从而表现出浓厚的封建伦理观念。但赵五娘的形象刻画得比较成功,人物心理描写绵密细致;剧本采用双线结构,情节对照发展,突出了赵五娘的悲剧色彩;语言上保留了民间戏曲的特点,曲白切合人物身份,或朴素无华,或文采斐然。该剧在现存南戏剧本中是较好的一种,在戏剧发展史上占有重要地位。

《琵琶记》

南戏剧本。大约作于元至正十六年(1356)之后。写蔡伯喈赴京应试,得中状元再婚牛府,其妻赵五娘在家奉侍翁姑。家乡灾荒年,翁姑饿死,五娘沿路乞讨赴京寻夫,得到牛女帮助与伯喈团圆。故事早在民间流传,南宋时已经成为民间讲唱文学与戏文之题材。明·徐渭的《南词叙录》中所列宋元南戏传统剧目,已有《赵贞女与蔡二郎》一剧,《琶》剧正是系这一古老剧目之改编。剧中有50多个人物。全剧围绕伯喈求取功名与五娘灾荒年之遭遇2条线索交错发展,互为补充,成功地塑造了一个普通妇女的光辉形象。