生态系统shengtai xitong

生物群落及与它紧密相关的所有物理(非生物)环境的总和。它包括生物与非生物两大部分,非生物部分包括空气、太阳辐射、水、矿物质和无生命有机物质 (如蛋白质、糖类、脂类等),它们构成生物的生活环境和物质基础,同时也受生物影响。生物部分有三类组成成分:❶生产者:主要是绿色植物及光合细菌,它们通过光合作用把太阳能输入生态系统中。

❷消费者:主要是动物,它们以绿色植物或动物为食。根据食性分为以植物为食的一级消费者,以草食动物为食的二级消费者,以及以肉食动物为食的第三、第四级消费者。

❸分解者:属于异养生物,主要是细菌和真菌,也包括一些原生动物及腐食性动物。它们把复杂的动植物有机残体分解为简单的无机化合物,CO2和水,归还到环境中。陆地生态系统的结构由组成群落的植物生活型决定,它有成层现象。如森林生态系统包括一、二个乔木层和灌木层、草本层、苔藓地衣层。动物通常在特定的层次内栖息和觅食,微生物分解者则主要集中于地被层中。在水生生态系统中,不同生活型的生物,也有适应于不同水深的垂直分化现象。生态系统内生物间的关系复杂多样,而食物关系形成的营养结构是基本纽带,形成多种食物链(网)。生态系统具有自我调节、保持平衡的能力。只要遭受的干扰不超过其阈值,就可以逐渐恢复平衡状态。生态系统首先分为陆地、淡水与海洋三大类型,陆地生态系统再按照绿色植物为主形成的群落特点进一步划分出各种生物群落,并以植物群落类型名称命名,如热带雨林生态系统、温带草原生态系统、红树林生态系统等。

生态系统shengtai xitong

生命系统和环境系统在特定空间的组合。它包括生物和环境两个子系统。人类、各种生物群体与周围环境相互作用,通过物质和能量的流动而共同构成了生物—环境的生态系统。在生物这个子系统中,植物是生产者有机体。它通过光合作用利用太阳能,把二氧化碳、水和其他无机元素合成为有机物;动物是消费者有机体,它利用植物制造的有机物质进行物质和能量转化;微生物是分解者有机体,它把动植物遗体复杂的有机物分解为简单的有机物或元素供养植物。在环境这个子系统中,有自然界的光、热、空气、水分、土壤以及其他各种有机物和无机元素,供给生物系统以物质和能量。生物子系统中各部分的有规律的协调和环境的储藏潜力,使自然生态系统实现了结构和功能的协调,从而构成自然界的巧妙平衡。保证生态系统的动态平衡是人类社会生存与发展的基本条件。影响生态平衡的因素是非常复杂的,是多种因素的综合效应,具体讲,包括两大类:自然的因素和人为的因素。两类因素又是相互联系的。自然因素包括火山喷发、地震、海啸、洪水、干旱、泥石流、雷击火灾等,很短时间就可能使生态系统受到破坏,甚至毁灭。但是,这种情况发生的频率不高,地域有限。而且,一般情况下,受到破坏的生态条件经过一定时间可以自然地重建。相比之下,人类对生态平衡的破坏带来的危害要严重得多,特别是随着人类改造自然界能力的不断加强,对生态平衡的影响也越来越广泛和深刻。如植被被破坏、引进物种、建造大型工程、工农业生产等都可能造成生态平衡的失调。

生态系统shengtaixitong

生物群落及其环境之间由于不断地进行物质循环和能量流转过程而形成的一个统一的整体。森林、草原、海洋等都是典型的生态系统。所谓“系统”就是由彼此相互作用、相互依赖的各部分有规律地联合起来的整体,是有一定“秩序”的。在研究生态系统时,应特别强调其“整体性”和系统中各成分间的相互联系。生态系统一概念由英国学者A.G。坦斯利(Tansley)于1936年提出,此概念特别强调在一定自然地域中生物与生物之间,生物有机体与非生物环境之间在功能上的统一,它是功能上的单位,而不是分类学上的单位。从空间结构看,无论是水生还是陆地生态系统都可分为两层:上层为绿色层,即自养层,它包括树冠或浮游藻类,以生产为主;下层为褐色层,即异养层,包括在土壤或深层水中的一些微生物,以分解为主。从营养结构看,生态系统又包括非生物环境、生产者、消费者和分解者四个基本成分。生态系统中各生物成员间最重要的联系是营养联系,即食物链(或食物网)的联系。绿色植物通过光合作用,把太阳能转变为贮存在植物体内的化学能,并通过食物链流向动物和微生物;水和C、H、O、N、S、P等营养物质也沿着食物链不断地合成和分解,在非生物环境与生物之间,反复地进行着生物——地球——化学的循环作用。以生物为核心的能量流动和物质循环,是生态系统最基本的功能和特征。把研究生态系统作为中心是近代生态学的特点之一,原因是:从理论上看,强调生态系统的整体性,强调系统中各成员间的相互联系符合辩证唯物主义观点。从实践中看,生态系统的研究与当今世界上面临的环境、人口、资源等重大问题有关。如DDT是一种不易分解的杀虫剂,用大型喷雾器喷洒时,大量DDT落在地面或进入大气,最终进入海洋。通过在海洋中的食物链,即从浮游植物→浮游动物→鱼类→鸟兽,DDT的浓度越来越高,从海水到位于食物链顶位的银鸥,其浓度提高了150万倍!人类以多种生物为食,故体内也积累了DDT。这说明一种化学农药是如何通过在生态系统中的运动而破坏生物资源和影响人类健康的。

生态系统ecosystem

在一定空间内,生物群落与非生物环境通过物质循环过程,结合而成的生态学基本功能单元。或简述为公式:生态系统等于生物群落加环境条件。不同地域的森林、草原、荒漠、海洋、湖泊、河流、农田等,其外貌和生物组成各有特点,具有不同能流、物质流和信息流过程,组成不同的生态系统。

发展概况 19世纪末在生物学家对“生物群落”概念不断发展的影响下,英国坦斯利(A.G.Tansley)1935年最先提出“生态系统”名词,用来概括生物群落和环境共同组成的自然整体。美国林德曼(R.L.Lin-deman)于1942年提出生态系统各营养级之间能量流的定量关系,初步奠定了生态系统的理论基础。1965年在丹麦哥本哈根举行的国际生态学会议上确认了这一名称。1960年后,围绕人类社会实际问题进行的研究工作,使生态系统的理论体系得以进一步完善。70年代以来,由于数学、控制论、电子计算机、系统理论和系统分析等理论和方法渗透到生态系统研究之中,加上人类社会存在人口激增、粮食不足、能源短缺、资源破坏和环境污染等严重问题,生态系统已成为现代生态学研究的中心课题。国际生物学规划(In-ternational Biological Programme,简称IBP)和联合国科教文组织的“人与生物圈计划”(Men & Bio-sphere Programme,简称MAB),研究的重点是生态系统的动态和人类经济活动对生态系统的影响规律。中国关于生态系统的研究始于60年代,此后发展较快,在草原、森林和农田等生态系统的研究应用方面开展了工作。对害虫的治理也已提高到生态系统管理的水平。

结构 指构成生态系统的各种成分及其相互关系和联结形式。

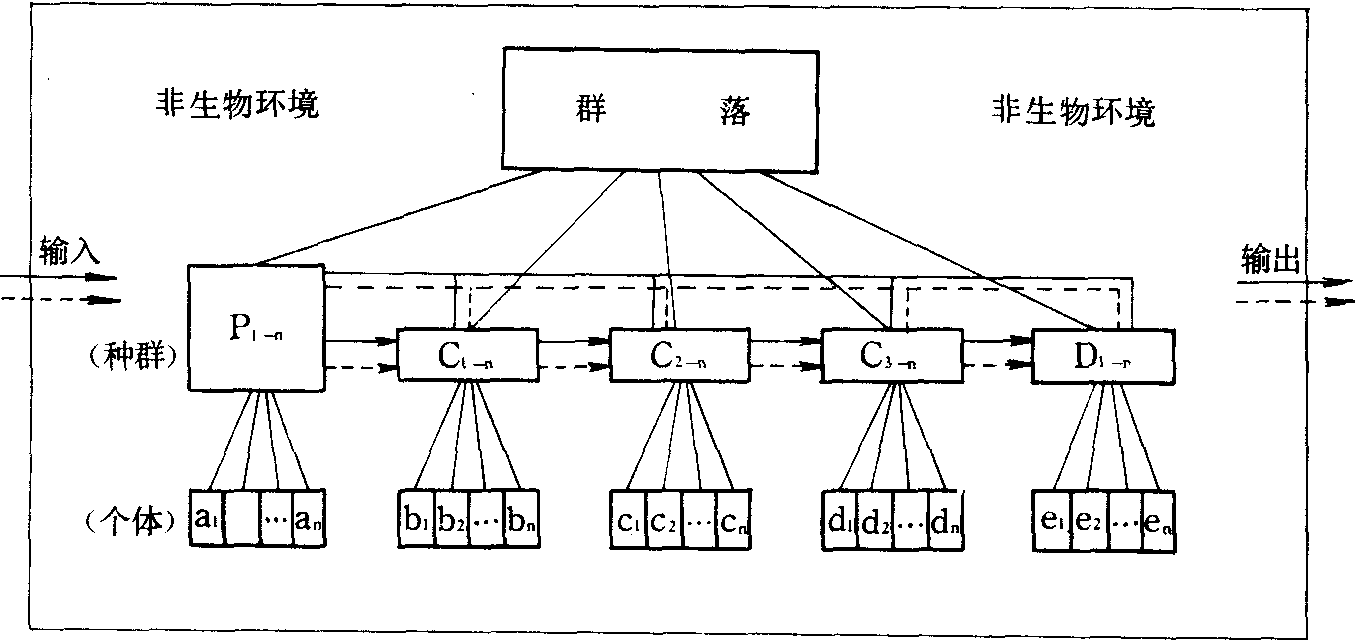

图1 生态系统中生物的组织水平示意图

P1-n为生产者(植物)种群;C1-n、C2-n、C3-n分别为第一、第二、第三消费者种群;D1-n为腐解者种群;a e分别为各种群个体;→物质流 →能流

e分别为各种群个体;→物质流 →能流

(仿陈常铭)

从组织水平考虑,生态系统中的生物成分可分为:❶个体。生态系统中最基本的成员,形形色色的个体分别占据一定的生态位;

❷种群。许多同种的个体组成一个种群,一定环境条件下种群内和种群间的关系,影响种群密度、种群出生率和种群死亡率;

❸群落。同一栖境中的不同物种种群组成相互依存、相互制约的生物群落。群落的盛衰和演替,取决于特定环境下各物种种群的数量和个体数的生态稳定性;

❹生态系统;一定空间内生物群落与环境条件的相互作用,形成特定的生态系统。某些较大的生态系统往往可分成若干亚系统或子系统(图1)。

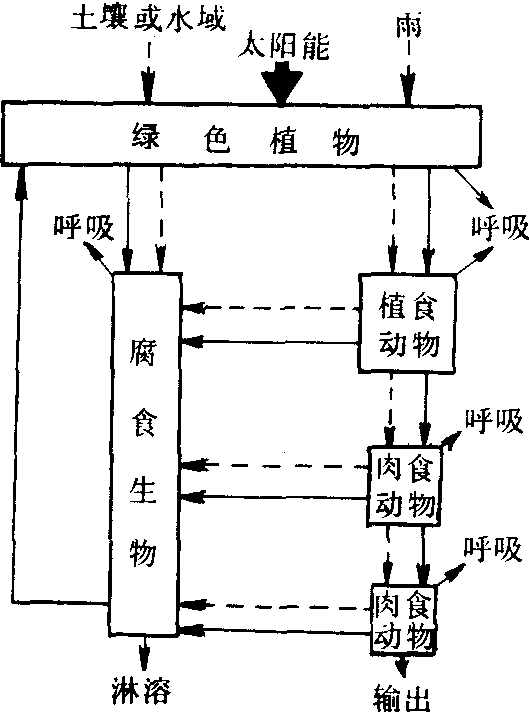

从营养功能考虑,生态系统的结构,包括4个主要成分(图2);❶非生物环境;有参加物质循环的无机元素和化合物(如C、N、P、K、Ca、CO2、O2及其化合物等),联系生物和非生物成分的有机物质(如蛋白质、碳水化合物、脂类和腐殖质等),以及提供能量来源的太阳辐射和其他气象条件或物理条件。

❷生产者(productors)或自养生物(auto-trophs):即通过光合作用能固定光能,利用简单无机物建造复杂营养物质的绿色植物(从藻类到高等植物)。它为生态系统中动物和其他生物提供能量和物质来源;

❸大型消费者(macroconsumers)或称噬养生物(phagotrophs)、摄食者(ingestors)、活食者(biop-hages):是一类异养生物(he-terotrophs),它的能量和物质来源是生产者,即自己不能利用无机物质建造有机物质,直接或间接地依赖生产者建造营养物质的生物。这类生物包括:食草类(herbi-vores)也称初级消费者,即以植物体为营养的生物(包括农业植物害虫);食肉类(carnivores),也称次级消费者,即以食草类为营养来源的生物(包括害虫的天敌,以及天敌的天敌)。

❹微型消费者(microconsumers)或称分解者 (decompos-ers):也是一类异养生物,可分解动植物尸体中的复杂有机物质,释放出可供生产者重新利用的简单化合物或无机物。分解者主要有细菌、真菌、软体动物和腐食性昆虫等。或称腐养生物(saprotrophs)、渗养者 (os-motrophs)、吸收者(absorbers)、腐食者 (sapropha-ges)。根据食物链的观点,生产者属第一营养级,食草类属第二营养级,食肉类分别属第三、第四……营养级。分解者既是各营养级生物的消费者,又是生产者所需物质的提供者。有的动物在营养级方面是跨级的,如蜚蠊既是食草者,又是食肉者; 芫菁在幼虫期是食肉者,在成虫期却是食草者; 隐翅虫既是食肉者,又是腐食者。

图2 自然生态系统结构示意图

(据南开大学等编《昆虫学》)

从空间结构考虑,陆地生态系统的垂直结构可分成两个作用层:❶光合作用层(photosynthetic layer),是生态系统的上层,主要由绿色植物组成;

❷分解层(layer of decomposition),是生态系统的下层,主要由分解者所组成。分解者和生产者之间在时间上存在后滞现象,因要在生产者经光合作用建造有机物质以后,或在消费者取食并建造动物有机质以后,分解者才能陆续得到所需的动植物尸体。

功能 指生态系统的整体功能过程,可概括为生产、呼吸和分解三大过程。❶生产过程: 主要是含叶绿素植物建造有机物质的过程,常称为初级生产。自然界中营自养生活的生物主要是能进行光合作用的藻类和高等绿色植物,此外还有光合细菌和化学合成细菌。光合细菌如绿色或紫色硫磺细菌,多是水生的,能在透光而缺氧的场所合成有机物质。化学合成细菌如硫磺细菌、氨细菌,被称为化能自养生物(chemo-autotrophs),他们是介于自养生物和异养生物之间的一类,但这两类细菌在生态系统中作用不大。据估计,地球上每年生物的光合产物约为1千亿吨。其次是消费者如农作物害虫或其天敌的生产过程即摄食、生长、发育和繁殖的能量贮存过程,通常称为次级生产。

❷呼吸过程: 即消耗能量的异养过程,是与光合作用相反的过程。呼吸须消耗氧,释放二氧化碳和水,是物质循环的重要过程。多数生物营有氧呼吸,少数腐生物营缺氧呼吸。地球上全部生物每年通过呼吸作用消耗有机物质总量略等于每年光合产物的总量。生态系统的生产过程和呼吸过程强度的比值,可表明该系统的发展状况,若生产量超过呼吸量,则这个生态系统的有机物质越来越多,相反,则有机物质越来越少。若生产量与呼吸量大致相等,则处于稳定状态或平衡状态。

❸分解过程; 即复杂的有机物质被分解为无机物质的过程; 包括将动植物尸体碎裂、形成腐殖酸和其他可溶性有机物质及将腐殖酸矿化等过程。

类型 根据物质和能量运动状况、生物、非生物成分,生态系统可分成多种类型。

按物质循环和能流状况,生态系统可区分为封闭生态系统(closed ecosystem)和开放生态系统 (openecosystem)。前者可以自成体系,如宇宙航行机仓是典型的封闭生态系统,原始森林和仓库害虫所处的环境是近似的封闭生态系统。后者既可自成体系,又受其他生态系统的干扰和影响,即其物质循环,能流和信息流与周围生态系统互有联系。自然界大多数生态系统属于这一类。或可分为自然生态系统 (naturalecosystem)和人工生态系统 (artificial ecosystem),前者如原始森林,后者如城市生态系统。人造林、农田、果园等由于具有自然生态系统和人工生态系统的双重特征,或称半人工生态系统(semi-artificial eco-system)。

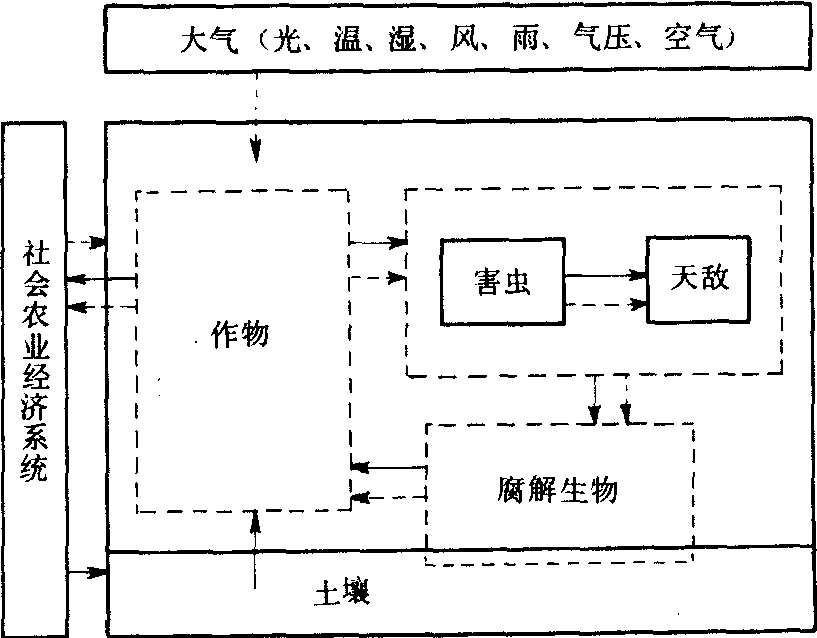

按生态系统的非生物成分,可分为陆地生态系统(terrestrial ecosystem) 和水域生态系统(waterecosystem)。前者包括森林、草原、荒漠、苔原和农田等生态系统; 后者包括淡水生态系统(fresh waterecosystem)和海洋生态系统(marine ecosystem)等,淡水又可分为流水和静水两类。农业生态系统 (agro-ecosystem)具有广义的和狭义的含义,广义的是指农业的产业结构如种植业、养殖业和加工业等的综合配套设施,具有促进物质循环、充分利用能量的可能性。狭义的是指各种种植业所形成的生态系统,如稻田、棉田、果园、茶园等农田生态系统。农田生态系统是一种受人控制的复杂系统,具有许多与自然生态系统不同的特征(图3): ❶多由单一作物所构成,群体结构较单纯,植物种间的竞争较少,生长发育进度较整齐。

❷从一年生作物到多年生的果树,植被也较单纯,作物存在的时间有限,在时间上,系统演替不连续,以这类植物为食的害虫及其天敌的种群数量随之发生变动; 在空间上,由于大面积种植单一作物,各农田生态系统(如棉田和稻田)分界很明显。

❸物质循环或能量转换受人类生产活动的影响。不断输出产品(收获),需不断补充输入(种植、施肥等)才能保持系统中物质和能量的平衡。

❹作物种群随人类要求而不断变更其品种或种类,遗传变异幅度较狭小,个体对环境变化和种间竞争的抵抗力较弱,从而增加了系统的不稳定性。

图3 农田生态系统结构示意图

按生物在生态系统中所占的位置,可区分为三大类型:❶植物生态系统(plant ecosystem):这是最基础的生态系统,主要由植物和无机环境构成,其中以绿色植物为主,如农田和森林。昆虫在这类生态系统中处于害虫,天敌和分解者的地位。

❷动物生态系统(animal ecosystem):由植物和动物所组成的生态系统,其中动物生产占主要地位,如牧场和渔场。这类生态系统的中心问题是如何使更多的初级生产量转化为次级生产量(肉、蛋、奶、鱼等)。牧场中的牧草害虫、牲畜害虫问题和渔场中的鱼苗害虫问题,是值得关注的。

❸社会生态系统 (social ecosystem):也称人类生态系统,是以人类及其活动为中心的生态系统,如城镇、工矿等。

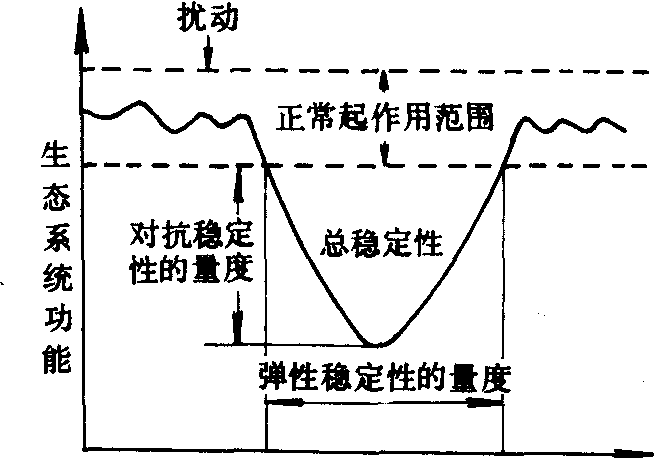

自控机制和稳定性 在生态系统的能流和物质循环过程中,有着丰富的物理和化学信息流,起着控制或调节整个系统的作用。生态系统内在的和扩散的控制功能靠反馈(feedback)完成,系统中的部分输出变成输入时就发生反馈。正反馈(positive feedback)倾向于加速能流和物质循环,为生物生长和生存所必需;负反馈(negative feedback)倾向于抵销输入,进入负反馈信号的能流,与通过这个系统的能流相比虽小得多,但负反馈对生态系统达到和保持平衡是不可缺的。英国维纳(N. Wiener) 1948年最先发现这种自控机制,并称之为控制特性(cybernetic nature)。生态学家曾采用生理学所谓的“体内平衡”(homeostasis)表述生态系统的自动维持和调节,如能调节营养物贮存和释放的微生物亚系统,能控制害虫种群密度的捕食者一猎物亚系统等。生物成分的复杂性往往可提高生态系统的稳定性。稳定性取决于外界环境的严峻度和内部控制的效率,可分为对抗稳定性 (resistancestability)和弹性稳定性(resilience stability) 两类。前者是面对压力保持平稳的能力,后者是迅速恢复的能力,两者有相反的关系(图4)。

应用 生态系统管理是害虫综合治理的理论基础。运用系统分析方法,分别对作物生长发育过程中的能量和物质贮存量、作物主要害虫及其天敌的种群动态建立模拟模型,并对作物一害虫一天敌系统建立该作物生态系统耦合模型,最后建立最优化决策模型。80年代美国进行的联机农业生态系统管理 (on-line inagroecosystem management),则是采用系统环境两分法,将作物一害虫一天敌系统的环境因素划分为可控因素和不可控因素,建立可控因素与该系统的模拟模型和决策模型(见系统分析)。

时间

图4 对抗稳定性和弹性稳定性

(仿J. W.Leffler)

生态系统ecosystem

在一定空间内生物群落与非生命环境相互作用的统一体。生物群落由栖居在一起并相互依存的不同生物种群所组成,非生命环境中包括各种物理、化学成分。生物群落与其生存环境之间,以及生物群落内不同生物种群之间密切联系,相互作用,通过不断进行着的物质循环、能量流动、信息传递等,成为占据一定空间、具有一定结构和功能的有机整体,借助自我调节和外部控制不断演替变化,趋向相对稳定状态。它是自然界客观存在的实体,是组成生物圈的功能单元。

概念的形成和发展 生态系统这一术语是由英国生态学家坦斯利(A.G. Tansley)于1935年提出的,但有机体与环境统一 (包括人与自然的统一) 的思想早已产生。19世纪后期在德、英、美、俄国的生态学文献中就有关于自然整体的论述,如德国的默比乌斯(K.Mobius)于1877年把牡蛎礁的生物社会称为生物群落; 美国的福布斯(S.A.Forbes)在1887年发表的著作中,把湖泊看作小宇宙; 俄国的道库卡耶夫(V.Dokuchaev)和他的弟子莫洛佐夫(G.F.Morozov)非常强调生物群落这一术语。20世纪初为表述这一整体观点曾应用过其他一些术语,如1930年弗里得里克斯(K. Friederichs) 提出的综合体; 1939年蒂尼曼 (A.Thienemann)提出的生物系统; 1944年温德斯(W.I.Vernadsky)提出的生物宇宙体。但以生态系统这一术语所表达的整体观点最为确切,并具有相当的规范意义,因而为世界各国生态学工作者所广泛接受。20世纪40年代美国青年生态学家林德曼(R. L. Lindemen)对湖沼中生物量沿食物链转移做了定量研究,并于1942年提出了能量在营养级之间流动的十分之一定律。苏联的苏卡乔夫(В.Н.Сукачёв)基于长期对森林植物群落的研究,发展了莫洛佐夫的思想,于1944年将生物地理群落概念概括为一个简明的公式: 生物地理群落=生物群落+生境。指出生物地理群落是自然界的基本单位,多种多样生物地理群落组成了生物圈。鉴于生物地理群落的涵义与生态系统相吻合,1965年在丹麦哥本哈根召开的国际会议上,决定二者为同义语。20世纪50年代以来奥德姆兄弟(E.P.Odum& H.T.Odum)在生态系统能流与物流方面做了大量研究工作,并汇集各方面成果,著有《生态学基础》一书,书中定义生态系统为特定地段中全部生物和物理环境相互作用的统一体。20世纪60年代后,世界性五大社会问题(人口、粮食、能源、资源、环境)的日益突出,引起了人们对生态系统研究的普遍关注。联合国教科文组织于1965年组织了“国际生物学计划”(IBP),1970年又制定了 “人与生物圈” (MAB)研究计划。1975年四个国际组织成立了旨在研究生态平衡和保护环境,维持并改善生态系统生产力的 “生态系统保持协作组”(ECG),大大推进了生态系统结构与功能,以及人类活动对生态系统影响的研究。中国关于生态系统的研究始于20世纪60年代,70年代后期迅速发展。1979年中国生态学家马世骏在《现代生态学的发展趋势》一文中,曾给生态系统以更为概括的定义,“生态系统是生命系统与环境系统在特定空间的结合”。生态系统的知识现已广泛应用于自然资源的开发利用、环境保护、农业生产、城市建设、人口管理以及宇宙航行等多种领域。

组分 生态系统由六个结构组分组成(见表),非生物组分向生物提供能量和物质,决定生物的生存与分布。生物按其营养特性可分为自养和异养两大类,自养和异养生物相互作用实现自然界有机物质的生产与分解。自养生物固定日光能,利用简单无机物质建成复杂有机物质,异养生物利用、重组并最终分解复杂的有机物质为无机物质。依各类生物在生态系统中的功能又可分为生产者、消费者和分解者三大功能类群。

生产者 绿色植物、光合细菌和化能合成细菌属自养生物。绿色植物通过光合作用把太阳能转变为化学能; 把来自环境的水、二氧化碳和无机盐类合成为有机物质,是生态系统中主要的有机物质生产者。光合细菌大多是水生的,在有机物质生产中虽占较小比重,但能在不利于绿色植物生长的环境中进行生产(如绿色和紫色硫磺细菌);还可用于有机污水的处理; 在稻田中可改善水稻根际的还原条件,促进水稻生长。化能合成细菌同化CO2所需能量来自无机化合物的化学氧化,如硝化细菌将氨氧化为亚硝酸,亚硝酸氧化为硝酸,利用这一过程中释放的能量,合成有机物质。生产者把环境中的无机物质合成为有机物质的生产是生态系统的初级生产,又称第一性生产。

消费者 又称大型消费者,是生活在生态系统中的各类动物和某些寄生菌类,以植物或其他动物为食物,属异养生物。其中以植物为食者称为草食性动物,以草食性动物为食者称为肉食性动物,还有杂食性动物。寄生者是特殊的消费者,依寄生对象分属不同的营养级。

分解者 又称小型消费者,主要是细菌、真菌等异养微生物和一些原生动物(如草履虫、眼虫等)、屑食性动物(如蚯蚓、蟹、甲虫、白蚁等)。细菌、真菌、放线菌等分解动植物残体和排泄物,吸收其中某些可溶性产物并释放出可供植物呼吸利用的无机营养物质,也释放能作为生态系统中其他生物成员的抑制剂或兴奋剂的有机物质。土壤中的小型无脊椎动物,如线虫、节肢动物、蚯蚓等粉碎动植物残体,增大微生物的作用面,同时将有机物质分解为无机盐类,排出体外,供植物吸收。

大型或小型消费者在消费有机物质过程中,同时也合成某些有机物质,如奶、肉、蛋、皮毛、菇类等。但它们的生产依赖于初级生产,因此称为次级生产或第二性生产。

结构与功能 生态系统无大小限制,小如一个盛有微生物的器皿,大至湖泊、海洋,乃至生物圈。都具有边界,有明显和不明显之别。越过边界进入系统的物质、能量称为输入;移出边界的物质、能量称为输出。生态系统通过输入和输出与其外在环境相联系,通过自身的转换变输入为输出。

结构 生态系统的结构包括物种结构、时空结构和营养结构。不同生物类群及其量比关系构成生态系统的物种结构,并与特定的空间相联系,构成一定的空间结构,包括水平空间结构和垂直空间结构。不同的空间有着不同的生态条件,栖居着不同的生物类群,因而系统结构的复杂性常与生物的多样性相联系。大多数自然生态系统具有水平分布上的镶嵌性和垂直分布上的成层性。复合生态系统结构的层次性,表现为各组成都可自成系统,称为亚系统(或子系统),亚系统又由下一级亚系统组成。生态系统中由各生物成员以食物营养关系联结而成的食物链和食物网是生态系统的营养结构。能量流动、物质循环和信息传递就是在营养结构的基础上进行的。结构与功能相互适应,最佳的结构才能产生最高效率的功能。

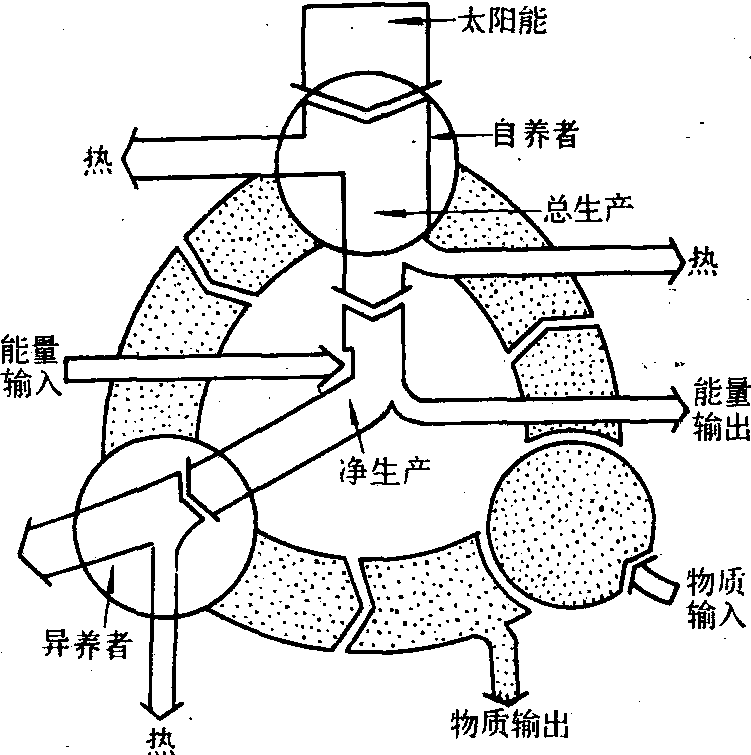

功能 生态系统结构的有序性,决定了系统整体功能大于它所有组分功能的总和。系统整体的功能是各组分的集体效应,既包含各组分本身的功能; 又包含组分之间交互作用产生的功能。物质不断循环和能量不断转换是一切生态系统的基本功能。太阳能通过植物光合作用转换为贮存于有机物分子中的化学潜能,然后以食物形式沿食物链传递。在每一次传递过程中,只有一少部分是建成新原生质的有效能量,大部分以废弃物形式浪费掉和以热的形式自系统中散失。能量由一个营养级至下一个营养级的转换效率大致在5~20%左右。生态系统中的能流规律符合热力学第一、第二定律。农业生态系统中,人工辅助能的投入可促进植物对日光能的利用和动物对化学能的转化,从而提高系统的生产力。能流是单向的,由能流所驱动的物流是可以循环的(见图)。各种化学元素在生物圈里沿着特定的途径,从周围环境到生物体,再从生物体返回到周围环境,周而复始不断流动,构成了生态系统的物质流。物质循环的周期短、周转率高,则系统的功能强、生产力高。各类生态系统的净初级生产力:荒漠、苔原、大洋为1~140克/米2·年; 疏林地、草原、湖泊为500~700克/米2·年;温带林地800~1 000克/米2·年; 热带林地、沼泽、湿地、河口湾、珊瑚礁为1 500~2 000克/米2·年;农田平均为650克/米2·年,集约栽培农田可高达3 000克/米2·年以上。

物质、能量流与生态系统生产力

稳态与调控 如同生物有机体一样,生态系统具有阻止变化、保持动态平衡的倾向,通过复杂的发展演替趋向于相对稳定状态。达到成熟阶段的生态系统是顶极生物群落与物理环境取得相对平衡,能自我维持的相对稳定的生态系统,在受到外部干扰时能保持稳定状态,或受干扰发生改变后能迅速重建正常的稳定状态。这种稳态表现是生态系统的控制论特点,它是系统中各种反馈机制共同作用的结果。自然生态系统的稳定状态靠系统内部各亚系统(或组分)之间的反馈作用来调节,生态系统发展愈成熟,生物种类愈丰富,食物链网愈复杂,则自动调节能力愈强,相对稳定性也愈高。但这种调节能力有一定限度,超越这一限度,自动调节能力失去,生态平衡被破坏。农业生态系统除具有内部调节作用外,还有外部的人工调控,如各项农业措施的实施。

类型 根据生态系统地域性质的差异,主要有陆地、淡水、海洋生态系统等类型; 根据生态系统植被性质的不同,陆地生态系统有森林、草原、荒漠、农田等类型。根据人类活动对生态系统干预的程度,生态系统可分为自然、半自然和人工生态系统三大类型。自然生态系统如天然林地、草地、江河、湖泊、海洋等是人类较少干预、能自我维持的系统; 人工生态系统,如城镇、工矿区等是受人类强烈干预的生态系统,大多为异养型。农业生态系统如农田、人工林地、人工草场、精养鱼塘和各种养殖系统是介于自然和人工生态系统之间的类型,如作为系统动力的能量来源既有日光能,又有化石能; 系统的调控机制既有内部的,又有外部的,奥德姆(E.P.Odum)称其为驯化的生态系统。

生态系统Shengtai xitong

生物群落(包括植物、动物及微生物)与其周围的无机环境构成的整体称为生态系统。生态系统可大可小,如一块草地、一片森林、一个池塘都可看做为一个生态系统。此外,一个村落、一个城市也可看做是一个生态系统。生态系统中,生物与非生物之间沿着一定的循环途径进行物质和能量交换,这是生态系统的基本功能和特征。一个生态系统,一般由四个部分组成:❶生产者:可利用太阳能把太阳能和无机物合成为有机物的绿色植物。

❷消费者:生态系统中除绿色植物以外的生物。其中,直接以植物为食的草食动物叫第一级消费者,以草食动物为食的动物叫第二级消费者,依此类推。

❸分解者:主要是细菌和真菌,也包括某些原生动物和腐食性动物。它们能把动植物的残骸分解成简单的化合物。

❹非生物物质、除生物以外的一切无生命物质,包括水、空气、矿物质等。生态系统是生态学研究的基本单位,也是环境生物学研究的核心问题。

生态系统

见“生物”中的“生态系统”。

生态系统

生态系统

一定空间范围内生物群落和非生物环境通过物质循环和能量流动所构成的一个生态学单位。英国生态学家坦斯利(A.G.Tansley)首创的术语。与生物地理群落属同一概念。生物群落包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)和还原者(腐生微生物);非生物环境包括大气、水、土壤和阳光等。

生态系统ecosystem

在一定空间内,生物群落与无生命环境相互作用构成的统一体。生物群落是生态系统的核心部分,它由生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(微生物)三大功能类群组成,利用无机环境中的光、温、水、气和矿质营养,通过一定的食物营养关系形成网络结构,实现能量流动、物质循环和信息传递的功能,从而构成一个紧密联系、相互依存、相互作用的有机整体。生态系统是自然界客观存在的实体,它是有边界、有范围、有层次的,如大至生物圈、一片森林、草地、农田或池塘,小至一个金鱼缸。生态系统概念的实质是强调生物与环境不可分割的整体观点,指出它们之间的必然联系、相互依存和因果关系。20世纪60年代后,以其新的理论观点和分析问题的方法引入生态学,推动了学科的发展和应用,成为现代生态学研究最活跃的领域,在提高生物生产力、合理利用资源、保护人类生存环境等方面发挥了重要的作用。

生态系统

在一定空间内生物群落与其环境之间形成的统一体。1935年英国的坦斯利(A.G.Tansley)首次提出生态系统概念。生态系统由非生物环境、生产者、消费者和分解者4个基本成分构成。以生物为核心的能量流动和物质循环为生态系统的最基本功能和特征。1942年美国的林德曼(R.L.Lindemen)提出了能量在营养级之间流动的十分之一定律。物质循环主要有水循环、碳循环、氮循环、磷循环等。按人类对生态系统的干预程度,生态系统可分为自然、半自然和人工生态系统3大类。中国于20世纪60年代开始研究生态系统。